應急通信保障船的需求分析與概念設計

劉瀛昊,張韓西子,李 敢,喬 岳,李 智

(1. 中國艦船研究院,北京 100192;2. 渤海造船廠集團有限公司,遼寧 葫蘆島 125005)

0 引 言

從我國重點海區來看,我國東海、南海面積遼闊、安全形勢復雜、自然環境惡劣,隨著我國海路對外貿易規模的快速增長、海洋產業的蓬勃發展、“一帶一路”戰略的推進實施、東海南海主權維護活動的日益常態化,各種海洋自然災害和海上突發事件給海洋交通、海洋運輸、海洋漁業、海洋旅游等海洋經濟和海洋生產活動產生的危害日益顯現,面向我國海上活動的應急通信保障能力亟待加強。

應急通信是指在出現自然或人為的突發性緊急情況時,綜合利用各種通信資源,保障緊急救援、救助和必要通信所需的通信手段和方法,是一種具有暫時性的特殊通信機制[1]。目前,我國遠海海洋觀測所依賴的通信手段基本上是國外的衛星通信系統(如銥星系統、ARGOS系統、海事衛星系統等),數據安全和緊急情況下的大容量通信保障受制于人;北斗衛星導航系統是一套以定位導航功能為主的功能系統,其具備的短報文通信功能,在通信頻度、單次通信容量、實時性等方面不能完全滿足需求;最新發展的高軌通信天通系統是我國面向終端用戶的第一套移動通信系統,需要低軌移動通信衛星系統的配合才能進一步發揮天基通信系統在海洋應急通信中的優勢;水下通信是海洋通信的一個新的需求增長點,目前我國有一定的水下通信技術儲備,但還沒有裝備儲備[2–3]。因此,總體看,我國目前可用于海洋應急通信的信息基礎設施整體能力薄弱,不能適應應急條件通信保障能力需求。

我國在海洋應急通信方面的能力短板,不但體現在民用領域,在軍用領域同樣有所體現。將民口的海洋應急通信能力用于軍用,不但可以切實補充相關軍用通信系統在緊急情況下的不足,而且可以將軍事行動隱藏于民用活動之中,強化軍事活動的保密性與效能。目前,海洋應急通信是最容易開展軍民融合應用探索的領域,軍民在通信體制、通信頻段、相關基礎通信設備等方面具有一定的共通性,具有開展軍民融合試驗探索的良好條件。

本文針對我國海洋領域應急通信需求,提出一種新型應急通信保障船的概念設計方案。該船具備搭載能力強、響應速度快、機動靈活等特點,其甲板可靈活部署各類方艙,形成海上機動應急通信服務平臺,完成各種狀況下的應急通信任務。

1 應急通信保障船功能定位及需求分析

應急通信保障船典型的應用場景是我國東海南海全域海區長時間駐留強化應急通信能力的保障。當我國東海、南海全域海域發出災害預警或有應急事件發生時,利用應急通信保障船搭載多種通信載荷,可快速抵達應急海域,實現對應急船周邊30~80 km左右范圍的全天時、全天候、多功能水面用戶應急通信接入,保障應急海域的通信能力。應急通信保障船的具體工作流程如圖1所示。

為保障應急海域的通信能力,該應急通信保障船需搭載的主要通信載荷有船載通信方艙、系留無人機方艙、系留氣球方艙、超短基線定位系統、浮潛標系統等。這些通信載荷系統均采用模塊化設計,以方艙形式部署在應急通信保障船甲板上,形成海上機動應急通信服務平臺,完成各種狀況下的應急通信任務。因此,根據使用需求,可將應急通信保障船總體分為船舶平臺系統和通信保障系統兩部分。

船舶平臺系統應具備以下功能要求:

1)滿足船載通信、系留氣球、系留無人機等通信載荷的搭載、布置和操作等需求,提供其所需的載重量、布置位置、布置空間、操作空間等。

2)滿足通信系統工作人員指揮控制、應急會議等空間場所需求。

3)滿足船上所有人員住宿、飲食、休閑娛樂、人員保護、設備檢修與維護等基本需求。

4)具備船岸通信和船上人員通信等設備和功能。

5)具備生活物資儲存、食品加工、生活垃圾處理、船上污水處理等設備和功能。

6)具備通風、空調、消防、救生、錨泊、系泊等設備和功能。

通信保障系統滿足以下功能要求:

1)配置吊機、錨絞機、A字架等輔助設備,解決各通信模塊的吊裝、移位和定位問題。

2)提供各類通信模塊基座設計、固定和綁扎方案設計,為通信系統的平穩可靠運行提供保障。

3)為各通信模塊提供電力、燃油、淡水等消耗品等能源供給接口和保障。

2 應急通信保障船概念設計

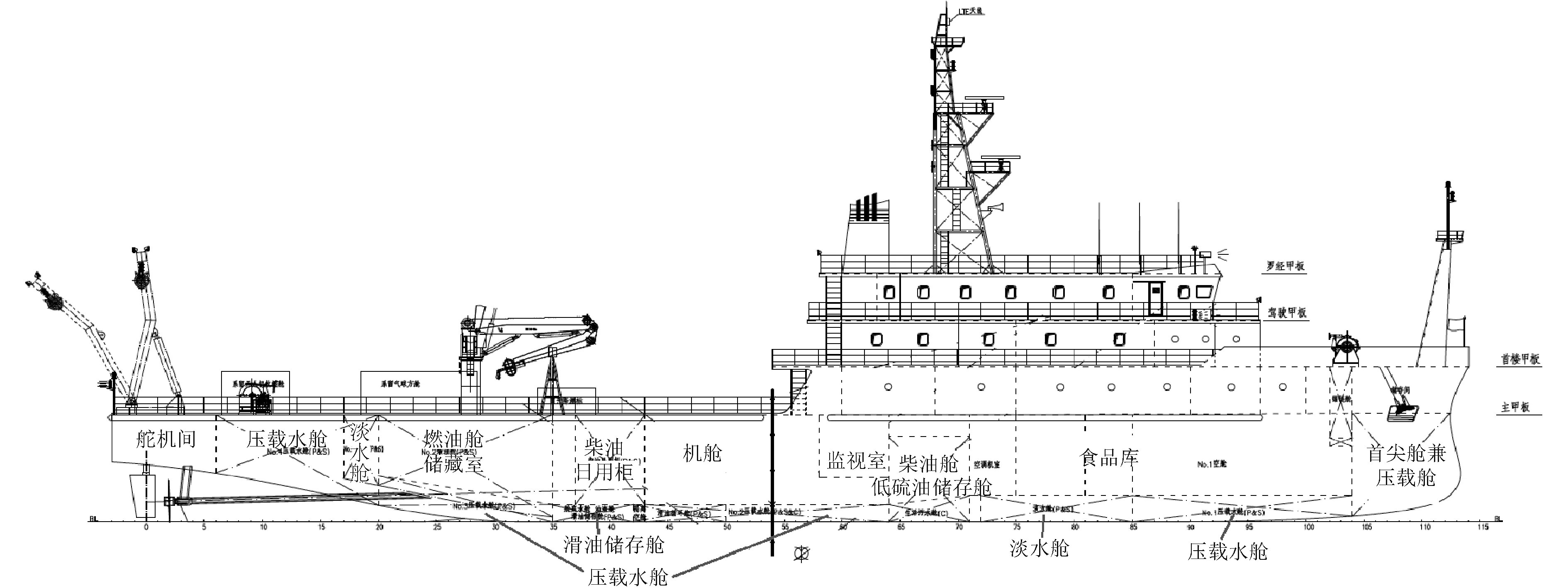

根據應急通信保障船的功能定位及總體需求,參考現有科考船及工程船船型,分析優化,初步確定船型、主尺度、技術參數等,其總體側視圖如圖2所示。

2.1 應急通信保障船主尺度

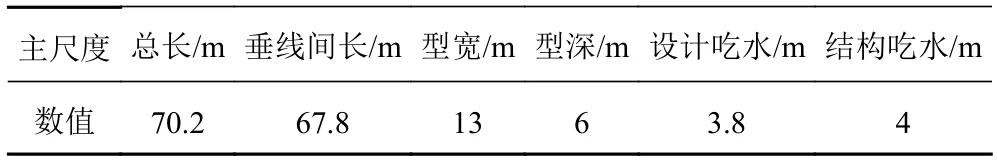

根據需搭載的通信載荷系統設備要求,工作甲板面積至少要達到450 m2,方能保證各設備的正常使用,初步確定應急通信保障船的主尺度如表1所示。

2.2 應急通信保障船主要技術參數

為滿足我國東南遠海海域的應急通信任務需求,該船應具備較長的續航能力及自持力。據此,將應急通信保障船續航力初步定為3 000 n mile,自持力為30天。

在發生事故時,船舶可快速駛至事故區域,因此,將設計航速定為16 kn,最大航速預計可達18 kn。

除船員外,船上還需搭載通信載荷系統的工作及科研人員,以完成指定的應急通信任務。初步估算,該船定員約為40人,其中船員10人,工作人員30人。

2.3 主甲板以上空間布置

本文提出的應急通信保障船主甲板平坦、開闊,有足夠的露天空間布放各類通信載荷。各通信設備方艙及通信載荷系統工作區域的布置如圖3所示。浮潛標的擺放區域位于主甲板靠近首樓側,主甲板中間位置右舷側設計安放單臂吊機1臺,其工作半徑可覆蓋整個甲板面,用于浮標的吊放及甲板面設備的轉移;系留氣球方艙、綜合通信方艙、系留無人機方艙分別位于左舷側、船中及右舷側,各方艙間距1.5~2 m,既要保障各方艙間通信設備工作時互不干擾,又要保障其信息互聯互通。因此,可在甲板上各方艙間鋪設通信線纜,保障數據傳輸。同時,為保障人員在甲板工作操控設備時的安全性,在船兩側設舷墻。

表1 應急通信保障船主尺度Tab. 1 Main dimensions of the emergency communication support vessel

圖3 應急通信保障主甲板以上空間總布置圖Fig. 3 The general arrangement plan above the main deck of the emergency communication support vessel

為避免通信設備工作時對駕駛室視線造成影響,將上層建筑置于船首,內設有駕駛室、會議室、餐廳、生活區域以及干、濕實驗室等。干、濕實驗室位于主甲板入口處,濕型實驗室可以用來擺放浮潛標等出水后的水下通信設備,干型實驗室則可以進行臨時通信設備的擺放及調試等。

2.4 主甲板以下空間布置

應急通信保障船主甲板以下設舵機艙、空調機室、食品庫、機艙、機艙監視室、儲藏室、錨鏈艙、液艙等艙室。

圖3 應急通信保障主甲板以下艙室布置圖Fig. 3 The general arrangement plan below the main deck of the emergency communication support vessel

為保障應急通信保障船執行遠海任務的續航力,船舶需配備足夠的燃油及淡水,因此在設計時需預留足夠的液艙空間,具體液艙容積如表2所示。

表2 應急通信保障船液艙容積Tab. 2 Tank volume of the emergency communication support vessel

3 結 語

船舶是一個復雜的綜合性系統,各設計要素錯綜相連,在船舶設計過程中考慮對一個要素進行確定時,往往涉及到其他要素[4]。而在初始設計階段,這些要素由于種種原因,難以考慮周全[5]。在船舶的設計階段,通常按照設計螺旋線理論進行全船總體的方案設計工作,將設計工作由粗至細、由簡至繁地劃分成若干階段或循環,進而螺旋式提高總體技術方案的設計水平。為達到既定的技術要求,要仔細考慮每個系統、子系統與其他系統間的相互作用及其設計布局對整體性能的影響[6–7]。船舶的主尺度和船型參數與各系統間的關系非常復雜且模糊[8]。應急通信保障船執行任務時的作業能力與設計的合理性及各系統間的協調性息息相關,本文根據應急通信保障船的功能定位及總體需求給出了一個概念設計方案,確定了主尺度及主要技術參數,依據各通信系統設備的工作及布放需求進行主甲板空間的布置,并給出了全船的總布置方案。