基于ERAS理念下的圍術期營養支持對老年髖關節置換患者的效果分析

楊婷 梁啟威 楊娟 劉巧蘭 丁晨

髖關節置換術是治療老年人髖關節骨折的常用術式[1]。因老年人機體功能全面減退,患者常不能耐受手術創傷,術后住院時間較長,髖關節功能恢復較慢[2]。研究表明,老年髖關節骨折常伴有較高的營養風險,常規髖關節置換術手術干預常缺乏針對性的營養支持措施,患者術后營養狀況較差,影響術后髖關節功能恢復[3]。加速康復外科(enhanced recovery after surgery,ERAS)是基于循證醫學的外科干預模式,其內容涵蓋疼痛管理、營養支持、麻醉管理等方面[4]。臨床中,基于ERAS 理念下營養支持應用于肝膽胰外科住院患者可改善患者營養狀況、促進患者康復,但目前基于ERAS 理念下營養支持應用于髖關節置換術圍手術期的相關研究較少[5]。基于此,本研究選取髖關節置換患者72 例開展基于ERAS 理念下營養支持的臨床效果研究,現報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 選取2018 年1 月-2019 年10 月于本院就診的老年髖關節置換患者72 例。納入標準:經MRI 確診為髖部骨折;營養風險評分(NRS2002)高于3 分;單側髖部手術者。排除標準:合并嚴重感染;病理性骨折;脫落病例。按照隨機數字表法分為對照組和研究組,各36 例。所有患者及家屬均知情同意并簽署知情同意書,本研究已經醫院倫理委員會批準。

1.2 方法 兩組均行髖關節置換術。術前常規留置導尿管,術中加強生命體征監測,髖關節置換術取后側外入路,根據患者骨質情況行合適的固定方法,常規留置引流管;術后抗生素抗感染3 d。對照組給予常規圍手術期營養支持。給予常規醫院食堂套餐,無其他營養支持,根據患者恢復情況行漸進式康復訓練。研究組給予基于ERAS 理念下圍手術期營養支持。(1)成立ERAS 圍手術期營養小組。小組由1 名主治醫生、3 名專科護士、1 名營養師組成,定期開展學習NRS2002 營養風險評估工具的使用、髖關節置換術后營養方案的制定,為患者及其家屬講解髖關節置換術后患者營養低下、深靜脈血栓等常見并發癥的原因及預防措施,評估患者營養狀況、身體質量等一般資料制定個性化的營養干預方案。(2)開展ERAS 理念下圍手術期營養支持。術前6 h 患者可進食少量固體食物,術前2 h 可進食流質碳水化合物;針對腸外營養或腸內營養超過5 d 的患者給予營養支持,其中腸內營養包含口服及管飼營養制劑,腸外營養包含靜脈輸注氨基酸、葡萄糖及脂肪乳劑。由腸外營養過渡至腸內營養,計算患者不同階段的攝入熱量,其中臥床期熱量=正常基礎代謝熱量×應激因素×1.25+正常基礎基礎代謝×(15%~25%);活動期熱量=正常基礎代謝熱量×應激因素×體力活動量×1.25+正常基礎基礎代謝×(15%~25%);康復期熱量=正常基礎代謝熱量×體力活動量;依據上述熱量計算公式確定每日所需總熱量,維持蛋白質(16%)、脂肪(20%)、碳水化合物(64%)的三大營養素攝入比例,保持早餐(30%)、午餐(40%)、晚餐(30%)的分配比例,選擇雞蛋、牛奶、鱸魚、小米粥等質地柔軟、營養豐富的食物[6]。(3)加強術中保溫、鎮痛措施。術中輸液需經加溫處理,對嚴重消瘦患者行棉襪、保溫毯等保溫措施,采取阿片類止痛藥物與非甾體藥物聯合鎮痛方案以加強止痛效果。(4)加強早期功能康復訓練。于患者麻醉恢復前按摩其雙下肢、增加肢體活動;術后當日行小幅度被動髖關節屈伸活動、股四頭肌康復訓練;根據患者制定個性化的康復訓練方案,從肌肉收縮康復訓練過渡至關節活動度訓練,由被動訓練過渡至主動訓練。兩組均跟蹤隨訪3 個月。

1.3 觀察指標與判定標準 (1)比較兩組恢復情況,包括切口干燥時間、開始主動功能鍛煉時間、首次下床時間及住院天數。(2)比較兩組干預前、出院時及出院后3 個月的營養水平。分別于干預前、出院時與出院后3 個月采集兩組空腹靜脈血離心后,選擇全自動生化分析儀(山東博科有限公司;型號:BioBase 1000)檢測血清前白蛋白(PA)、白蛋白(Alb)與血紅蛋白(Hb)含量。(3)比較兩組干預前、出院時與出院后3 個月髖關節功能。分別于干預前、出院時、出院3 個月后采用Harris 髖關節功能量表進行評估。從畸形(4 分)、疼痛(44分)、功能(47 分)、關節活動度(5 分)等維度評價,總分為100 分,評分越高表明髖關節功能越好。(4)比較兩組術后并發癥發生情況,包括壓瘡、下肢腫脹、下肢靜脈血栓、肺部感染及切口感染。

1.4 統計學處理 采用SPSS 19.0 軟件對所得數據進行統計分析,計量資料用()表示,組間比較采用獨立樣本t 檢驗,組內比較采用配對t 檢驗;計數資料以率(%)表示,比較采用χ2檢驗。以P<0.05 為差異有統計學意義。

2 結果

2.1 兩組一般資料比較 對照組男14 例,女22例;年齡62~75 歲,平均(67.17±5.58)歲;體重58~81 kg,平均(69.84±6.47)kg;營養風險評分4~6 分,平均(4.56±0.97)分;手術方式:全髖置換16 例,半髖置換20 例;手術部位:左側17例,右側19 例;基礎疾病:糖尿病19 例,高血壓17 例。對照組男16 例,女20 例;年齡64~78歲,平均(69.53±6.15)歲;體重59~82 kg,平均(70.21±6.68)kg;營養風險評分4~5 分,平均(4.37±0.53)分;手術方式:全髖置換19 例,半髖置換17 例;手術部位:左側15 例,右側21 例;基礎疾病:糖尿病16 例,高血壓20 例。兩組一般資料比較,差異均無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

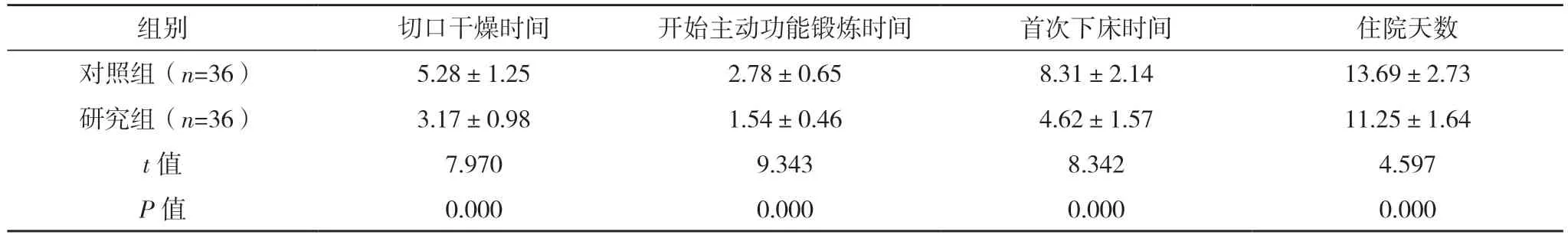

2.2 兩組恢復情況比較 研究組切口干燥時間、開始主動功能鍛煉時間、首次下床時間及住院天數均短于對照組,差異均有統計學意義(P<0.05),見表1。

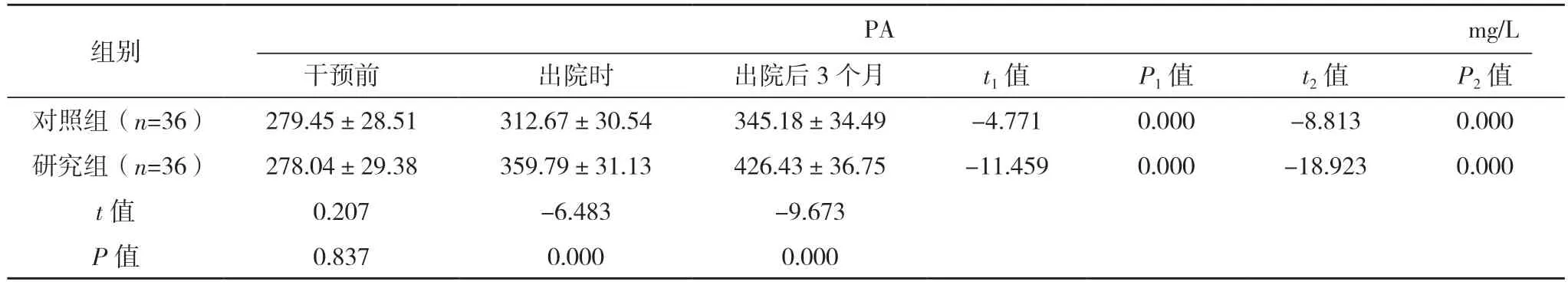

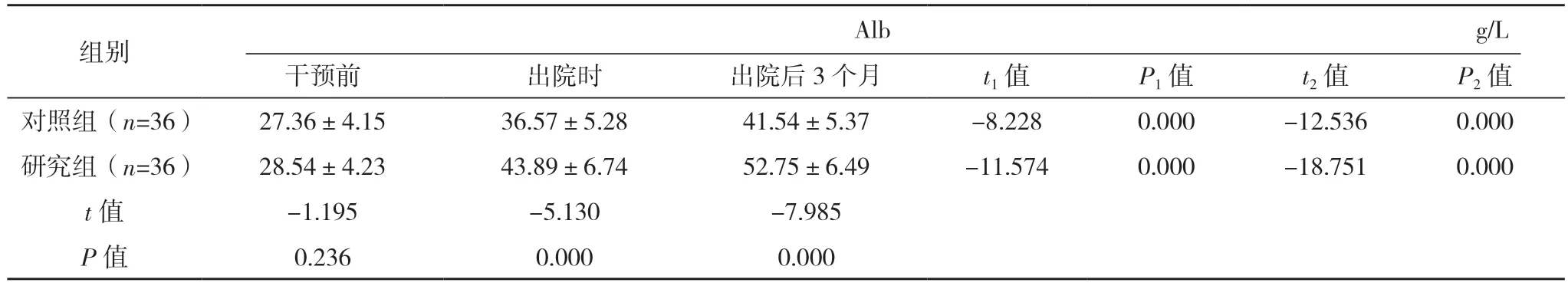

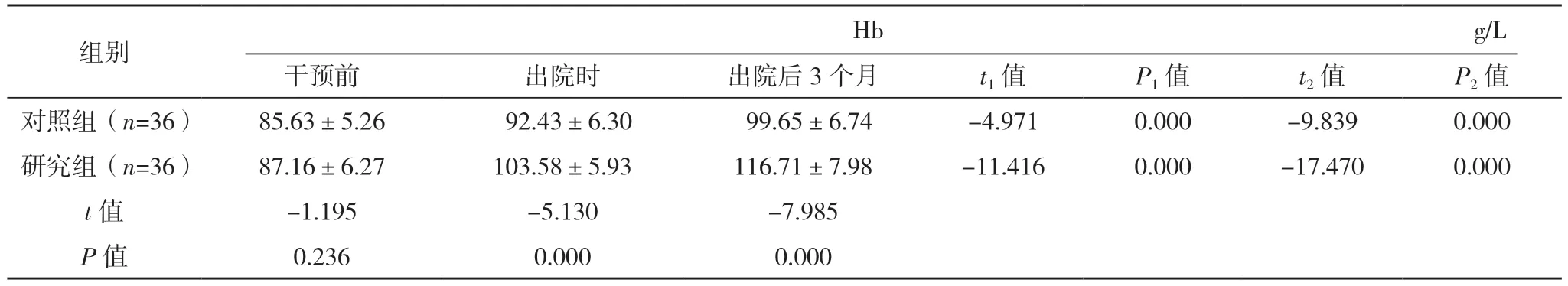

2.3 兩組干預前、出院時與出院后3 個月營養水平比較 干預前,兩組PA、Alb 與Hb 比較,差異均無統計學意義(P>0.05);出院時與出院后3 個月,兩組患者PA、Alb 及Hb 均高于干預前,且研究組均高于對照組,差異均有統計學意義(P<0.05)。見表2。

2.4 兩組干預前、出院時與出院后3 個月Harris 評分比較 干預前,兩組Harris 評分比較,差異無統計學意義(P>0.05);出院時與出院后3 個月,兩組Harris 評分均高于干預前,且研究組均高于對照組,差異均有統計學意義(P<0.05)。見表3。

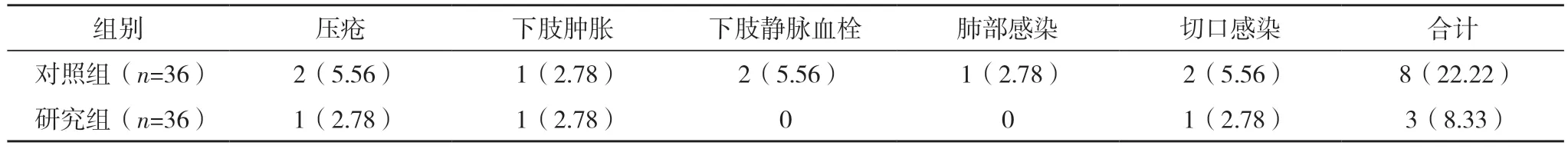

2.5 兩組術后并發癥發生情況比較 兩組術后并發癥發生率比較,差異無統計學意義(χ2=2.083,P=0.149),見表4。

表1 兩組恢復情況比較[d,()]

表1 兩組恢復情況比較[d,()]

表2 兩組干預前、出院時與出院后3個月營養水平比較()

表2 兩組干預前、出院時與出院后3個月營養水平比較()

表2 (續)

表2 (續)

表3 兩組干預前、出院時與出院后3個月Harris評分比較[分,()]

表3 兩組干預前、出院時與出院后3個月Harris評分比較[分,()]

注:t1、P1 值為出院時與干預前比較;t2、P2 值為出院后3 個月與干預前比較。

表4 兩組術后并發癥發生情況比較 例(%)

3 討論

老年人因骨密度降低、骨骼強度減弱,髖關節骨折發生率較高,髖關節置換術是臨床治療常規方案[7]。老年髖關節骨折患者因手術應激創傷、機體炎癥等可引起機體內蛋白質、脂肪被大量消耗,機體呈負氮平衡、營養低下狀態[8]。常規臨床干預偏重于術后漸進式康復訓練,可在一定程度上促進患者髖關節功能康復,但其缺乏糾正患者負氮平衡的干預措施,患者術后長期處于營養較差的狀況,住院時間較長,術后康復較慢,下肢靜脈血栓、切口感染等并發癥較多[9]。基于ERAS 理念下營養支持加強圍手術期營養支持以改善患者營養狀況,臨床中其應用于胰腺癌患者可糾正其負氮平衡狀況、促進其術后康復,但目前基于ERAS 理念下營養支持在老年髖關節置換術圍手術期的臨床療效鮮有報道[10-11]。

基于ERAS 理念下營養支持提倡全面減少手術應激、加強圍手術期營養干預,通過縮短患者術前禁食時間、加強術中機體體溫維持、加強患者疼痛管理、加強早期功能恢復,可最大限度減少應激源對患者機體損傷。老年髖關節骨折患者其腸道功能未受明顯影響,通過制定營養攝入方案、側重于腸內營養支持可保護腸道上皮黏膜細胞結構及功能的完整性,促進機體對營養物質的吸收[12]。嚴格遵循三大營養物質攝入比例,依據患者不同階段制定針對性的營養方案,加強患者蛋白質的吸收,從而促進腸道黏膜鈣質吸收,增加骨密度,促進創口愈合[13-14]。提高患者對手術的耐受性,最大限度減少手術創傷應激對機體的損傷,促進患者功能恢復。

切口干燥時間、開始主動功能鍛煉時間、首次下床時間、住院天數均為患者恢復情況的指標,其時間越短表明患者恢復越快。本研究中,研究組切口干燥時間、開始主動功能鍛煉時間、首次下床時間及住院天數均短于對照組(P<0.05),表明基于ERAS 理念下圍手術期營養支持應用于老年髖關節置換患者能顯著促進患者恢復。金占萍等[15]研究表明,經基于ERAS 理念下圍手術期營養支持的患者其首次下床時間、住院天數均顯著短于常規干預,與本研究基本一致。

老年髖關節骨折患者可因手術創傷應激導致大量營養物質被消耗,機體呈營養不良狀況[16]。PA、Alb 及Hb 均為營養指標,其水平與營養狀況呈正相關。本研究中,出院時與出院后3 個月,研究組PA、Alb 及Hb 均高于對照組(P<0.05),表明基于ERAS 理念下圍手術期營養支持應用于老年髖關節置換患者能顯著改善營養狀況。究其原因,老年髖關節置換術后因手術創傷應激可導致機體呈高分解代謝狀態,基于ERAS 理念下圍手術期營養支持通過縮短患者術前禁食時間、加強術中機體體溫維持、加強患者疼痛管理等一系列干預措施最大限度減少了應激源對患者機體損傷,增強機體手術耐受性,改善機體物質分解高代謝狀態;同時通過制定針對性的營養方案促進胃腸道功能恢復,有效保護患者腸道上皮黏膜細胞結構完整性及功能完整性,促進患者對營養物質的吸收,進一步改善營養狀況。

Harris 量表可從畸形、疼痛、關節活動度、運動功能等維度評價患者髖關節功能,評分越高表明患者髖關節功能越好。本研究中,出院時與出院后3 個月,研究組Harris 評分均高于對照組(P<0.05),表明基于ERAS 理念下圍手術期營養支持能顯著提高髖關節功能。其可促進患者腸道黏膜鈣質吸收,增加骨密度及肌力,促進蛋白質合成以促進創口愈合,減少骨折畸形愈合;通過促進腸道黏膜吸收增加血紅蛋白合成量,增加血液中氧含量,減少創口缺氧性損傷誘發的疼痛[17]。通過促進腸道黏膜吸收蛋白質,為骨基質合成提供原材料,促進新骨形成,增加骨骼肌肉對骨骼機械牽拉力,提高患者關節活動度;減少軀體疼痛可減少術后手術創傷心理應激,提高換術后功能康復訓練的積極性,促進髖關節功能恢復[18]。

老年髖關節骨折患者術后長期臥床可因機體局部組織長期受壓、血液供應減少導致壓瘡;因下肢靜脈循環回流量降低導致下肢腫脹、下肢靜脈血栓;因肺防御功能及肺儲備能力減退,咳嗽反射差、排痰能力降低,抵御病原菌侵襲的能力較差,導致肺部感染[19]。同時長期臥床可導致切口處血液供應減少,不利于機體切口恢復,容易誘發切口感染[20]。本研究中,研究組術后并發癥發生率為8.33%,雖低于對照組的22.22%,但兩組比較差異無統計學意義(P>0.05),本研究納入病例數較少,需擴大樣本量進一步證實。

綜上所述,基于ERAS 理念下圍手術期營養支持能顯著促進髖關節置換患者恢復,改善營養狀況,提高髖關節功能,可臨床推廣。