云南彝族家具藝術特征及成因解析

■蘇艷煒,秦 磊,吳章康,強明禮 Su Yanwei & Qin lei & Wu Zhangkang & Qiang Mingli

(西南林業大學,云南昆明 650224)

云南彝族家具善用雕刻、髹漆工藝的裝飾技法,以厚重的裝飾性彰顯著獨特的民族風格。目前國內關于彝族家具的研究集中在四川涼山彝族家具,研究內容多為四川彝族家具裝飾紋樣、裝飾藝術及造型特點探討[1-4]。而對于云南彝族家具的研究較少,目前只有山偉[5]、彭曉玲[6]等人對楚雄彝族家具的裝飾藝術做了初步研究。由于歷史和地域等諸多因素的影響,不同地域的彝族家具在裝飾風格、家具形制和制作工藝上有較大差別,所呈現出的民族文化內涵也不盡相同,因此,研究不同地域不同民族的家具將進一步完善少數民族家具藝術理論研究,從而為民族家具的創新設計應用提供理論指導。

1 云南彝族家具形成的背景

彝族家具的起源必然是伴隨彝族起源而開始發展的。彝族的族源以土著說、氐羌說為主[7]。云南彝族家具的形成深受社會文化、地理環境、宗教信仰等因素的影響。史料證實:云南彝族家具的形成離不開畢摩文化、楚漆文化、青銅文化以及漢、白文化的交融和熏陶。云南彝族家具在魏晉南北朝時期得到快速發展,在唐朝年間進入全盛時期,明清后因“改土歸流”政策又限制了彝族家具的發展。由于地理環境的優越性,云南彝族先民與外界進行了廣泛的文化交流,把大量先進的外來文化融入到本民族文化的發展中,加以提煉形成了造型厚重、裝飾獨特的云南彝族家具類型。因此,云南彝族家具是在對本土文化和一些外來文化的不斷吸收和創新上發展至今的。

2 云南彝族家具的種類與形態特征

2.1 椅凳類

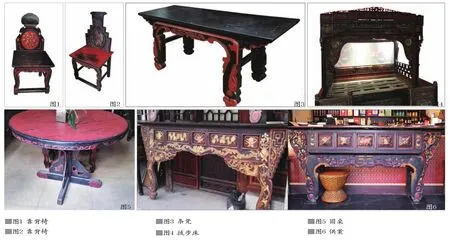

云南彝族地區現存的椅子種類較多,主要有靠背椅、扶手椅等。云南彝族靠背椅椅背形式多樣,雕飾圖案亦十分豐富,主要集中在靠背、座面與牙子處,且大量采用雕刻和髹漆裝飾,施黑、紅、黃色漆,對比強烈。圖1所示靠背椅,色彩上整體以黑色為主,靠背采用紅色髹漆裝飾,靠背視覺中心嵌以吉祥組合類題材浮雕圖案,牙子部以蜿蜒的卷草紋形態進行雕刻裝飾,椅后足的直線造型與屏背處的曲線造型形成對比,體現出一種均衡之美。

圖2所示靠背椅,椅背是階梯狀的“山”型面,呈現高低錯落的韻律美感,搭腦處以卷書軸的形態出現,而腿足、托泥與橫撐之間采用曲、直形態組合。椅背部采用吉祥組合類圖案進行雕飾,券口的牙子部以幾何紋樣雕飾,與屏背處兩側的寫實蝴蝶紋圖案相呼應。從整體上看,造型上采用對稱形式,結合曲直造型形態,給人一種穩重中又略帶活潑的視覺感受。

云南彝族現存的凳類家具以條凳、圓凳居多。條凳源于土司貴族及衙署,圖3所示的條凳,整體以大面積的黑色髹漆裝飾,腿足部和牙子部以卷草紋進行雕飾,在結構上起到一定的加固作用,同時利用黑色和紅色的色彩對比,在造型上起到了畫龍點睛的作用。

2.2 床榻類

據史料記載,羅漢床是由漢代的榻逐漸演變而來的[8]。通過實地調研發現,傳世的彝族羅漢床很少。羅漢床在彝族中屬于傳統高檔家具,它一般陳列在彝族貴人的廳堂中,通常床面圍子部位和床挺部位都會雕刻寓意吉祥的精美圖案,常常給人一種莊嚴肅穆的感覺。

云南彝族家具中的拔步床大量采用透雕和髹漆技藝。圖4所示拔步床,其圍欄、床柱、牙板及上楣板等家具部件采用動植物題材、吉祥組合類題材等雕飾圖案,再結合髹漆技藝,通過色彩對比來勾勒出雕飾圖案的造型。

2.3 桌案類

傳世的云南彝族桌案類家具中,主要有方桌、圓桌、條桌以及供案等。方桌主要供土司貴族使用,常采用浮雕的雕刻技法,其雕刻圖案題材較多,使用頻率較高的有幾何紋樣和植物紋樣,常用于桌子腿部與望板間的牙子、券口等裝飾部位。條桌供土司貴族使用,通常在橫撐與邊抹之間嵌入牙子,有的側面帶有抽屜,以雕刻和髹漆裝飾為主。圓桌的使用頻率較高,圖5所示圓桌,桌面使用大面積紅色,而桌面四周的牙板則采用黑色髹漆技藝,表面采用卷草紋進行雕刻裝飾,桌腿站牙部分采用幾何紋樣,結構上采用槽榫結合,造型上方圓結合,體現出一種方圓共處的均衡之美。

在彝族貴族的廳堂內通常會放置一個供案,其主要功能是祭祀祖先和神靈。由于供案使用場合的特殊性和莊重性,因而對其裝飾部位和裝飾手法均非常重視,甚至到了無所不用其極的地步。圖6所示供案,除案面和背部外,其它部位幾乎采用了幾何紋、卷草紋等題材進行“滿屏式”的雕刻裝飾,同時在板面部、腿足部及牙子部施以髹漆裝飾,極大地豐富了供案的裝飾藝術效果,同時也反應出彝族先民對祖先和神靈最虔誠的敬畏之情。

2.4 柜櫥類

云南彝族家具中最具特色的是悶戶櫥的使用,它常以抽屜結合矮柜的形式實現。如圖7所示的悶戶櫥,常置于彝族人民客廳或臥室一角,其主要功能是放置衣物或其它物品。悶戶櫥的腿部離地尺寸較高,常在抽屜下方留出較充裕的儲物空間,因其移動方便且具收納功能,深受彝族人民的喜愛,現已成為必備的家具品類之一。

2.5 其他類

現存的彝族支架類(盆架、支架)、屏風類的家具很少,我們姑且將其歸為其他類。這些小件家具的出現,與彝族人民的生活方式是密不可分的,其數量雖少,但是卻極大地豐富了云南彝族家具的品類。拿洗臉用盆架來說,它的裝飾主要集中在盆架頂部或底部,常采用雕刻裝飾,通過不同裝飾題材及雕刻技法的變化彰顯獨特的風格。

3 云南彝族家具的成因解析

3.1 多元文化對彝族家具的影響

3.1.1 原始神秘的宗教信仰——畢摩文化

彝族人民一直信仰畢摩教,原始畢摩文化對彝族家具的影響主要表現在裝飾圖案上。裝飾圖案的選擇以圖騰事物、自然事物為主要題材,寫實手法雕刻為主。很多云南彝族家具上的圖案來源于對畢摩教的信仰,通過裝飾圖案來表現少數民族“視覺炫耀”的同時,將本民族的文化融入其中。

3.1.2 彝族髹漆家具的源頭——楚漆文化

楚漆文化對彝族家具影響深遠,主要表現在髹漆技藝和裝飾色彩兩方面。楚國先進的髹漆技術對彝族人民有很大啟發,加上云南彝族地區多漆樹,有著良好的自然條件,使彝族在漆器、家具等物品上都有使用髹漆技術。楚國漆器大多以紅、黑為主色,少量漆器描以金色(圖8),這與彝族的“三色文化”相同,彝族人民在楚漆文化的基礎上融合自己的民族特色,將三色漆文化推廣開來,形成了獨具風格的彝族髹漆家具。

3.1.3 彝族家具的始祖——青銅文化

云南的青銅文化始于商周時期,通過對大量出土的青銅器造型進行研究,發現云南彝族家具曾受到青銅文化的影響。很多青銅器上的動物圖騰與彝族家具有著諸多聯系,比如動物雕塑紋樣中以虎、牛多見,植物紋樣中的葫蘆等,這些造型都是屬于彝族傳統宗教中的圖騰崇拜,足已證明云南彝族地區深受青銅文化的影響。

3.1.4 漢、白文化

漢文化對云南彝族家具的影響主要表現在家具形制和結構兩方面。首先,彝族家具吸收了漢族家具的樣式,如常用的靠背椅、春凳、案等家具的樣式都是從漢人傳入;其次,漢族破頭楔、插肩榫[9]等結構形式在彝族家具中也得到廣泛應用。

由于地理環境的優越性,彝族人民可與其它民族進行文化交流,在汲取白族精湛的雕刻技藝以及優秀文化的基礎上融入自己的民族特色。如圖9所示,以兩個民族極具特色的靠背椅為例,左邊為云南白族屏背椅,雕刻、造型多用曲線,在屏背上和座面上多鑲嵌大理石裝飾,用色以黑棕為主。右邊為云南彝族屏背椅,整體以直線造型為主,黑、紅為主色,也有金漆勾描。通過比較發現,彝族家具與白族家具有諸多相似之處,如雕刻技藝及表面裝飾手法等,由此可見,云南彝族家具也深受漢、白文化的影響。

3.2 生活方式變遷對彝族家具的影響

3.2.1 以“火塘”為中心的生活方式變遷對彝族家具的影響

以“火塘”為中心的生活方式是彝族人民最古老的生活方式,但隨著經濟的發展以及漢族生活方式的影響,彝族不再絕對地以“火塘”為中心,漸漸將火塘的功能弱化,家具的配置也不再圍繞火塘展開,因而,生活方式的變遷也帶動了彝族家具的種類和功能向多樣化和精細化發展。

3.2.2“定居”的生活方式對彝族家具的影響

彝族地區“定居”的生活方式促進了云南彝族家具厚重、高足特征的逐漸形成。經過歷史發展和文化沉淀后,彝族家具在吸收了白族、漢族等民族的先進文化后,逐步實現了由“席地而坐”轉變為“垂足而坐”的生活方式[10],因而也出現了靠背椅、羅漢床等高足家具類型。

3.3 宗教信仰對彝族家具的影響

3.3.1 自然崇拜

與其它少數民族一樣,云南彝族地區有著特定的宗教信仰。自然崇拜是最原始的宗教形式,彝族人民崇拜自然、敬畏自然,常常把喜歡的自然之物描繪成特定的圖案來表達自己的崇拜之情,最直接的體現就是彝族家具裝飾圖案,它體現著彝族獨特的審美觀、自然崇拜以及宗教信仰等文化內涵[12-13]。

3.3.2 圖騰崇拜

圖騰崇拜是對某種動物或植物等特定圖案的崇拜行為,是從自然崇拜發展而來。云南彝族家具的裝飾紋樣主要是從生活中或從本民族的原始崇拜圖騰中選取紋樣,以寫實紋樣居多[14]。使用頻率最高的有馬纓花、卷草紋和梅花,而馬纓花是最具有云南彝族地方特色的裝飾圖案,彝族人民對馬纓花的感情遠高于其他花草。

4 結語

云南彝族家具的形成受當時社會文化、地域環境、生活體式、經濟形態等諸多因素的影響和制約,它的發展體現出彝族人民動態的審美特征和價值取向。云南彝族家具偏好使用雕刻裝飾和髹漆技藝,多為地域用材,造型厚重,突顯出濃厚的鄉土生活氣息。透過對云南彝族家具裝飾藝術特征的剖析,可進一步挖掘彝族家具的文化內涵,為云南少數民族家具創新設計應用提供基礎素材,從而真正實現對民族傳統文化的活態傳承。