青海省天峻縣措芒隆阿地區金礦特征及找礦標志淺析

劉 辰,吉鵬朝,吉妮妮

(1.中陜核工業集團地質調查院有限公司,陜西 西安 710100;2.陜西廣鑫礦業開發有限公司,陜西 西安 710065;3.西安京誠檢測技術有限公司,陜西 西安 710048)

自20世紀50年代以來,先后有國、省多個系統的地質單位根據各自工作目的不同,在研究區開展過不同比例尺的地質綜合找礦,基本查明了研究區地物化特征,先后在研究區及周邊發現并圈定了諸如龍門鎢礦等多個礦點、礦化點和物化探異常。2014~2016年,中陜核工業集團地質調查院有限公司受青海省地質調查局的委托,在對研究區開展的1:5萬航磁異常查證過程中,采用地、物、化、槽等工作方法和手段,揭露并控制了4條金礦體,基本查明了研究區金礦體的控礦因素、成礦特征和找礦標志,為今后在該區域尋找同類型礦床提供了很好的參考、借鑒作用。

1 區域地質概況

1.1 大地構造位置

研究區位于秦祁昆晚加里東造山系祁連造山帶南祁連—拉脊山造山亞帶;隸屬于秦—祁—昆成礦域祁連成礦省南祁連加里東期成礦帶哈拉湖—龍門加里東期(鎢、金、銅、鈷)成礦亞帶。

1.2 區域成礦背景

研究區處于華北地層大區秦祁昆地層區祁連~北秦嶺地層分區南祁連山小區。出露地層主要為古元古代龍門片巖和志留紀巴龍貢噶爾組長石石英砂巖夾板巖。由于區內遭受了多期次復雜而強烈構造運動的影響,從而使各種類型的構造均具有明顯的多期次疊加的特征,且構造變形十分復雜,褶皺、斷裂構造均發育。多種形跡的斷裂構造為本區金礦體的賦存提供了較好的成礦條件。

區內巖漿巖主要為石炭紀基性-超基性巖,以多隆恰如東南蝕變輝石巖體、措芒隆阿含角閃石蘇長輝長巖體兩個巖體為主,具有蝕變強烈及較強的片理化特征,其展布特征受構造控制。其中,分布在研究區內的措芒隆阿含角閃石蘇長輝長巖體侵入于志留紀巴龍貢噶爾組和古元古代龍門片巖中,受北西向斷裂構造控制,該巖體受構影響部位最終成為本區含礦巖體。

1.3 區域地球物理特征

1:5萬航磁異常在區域內圈出7個異常,其規模、形態不一,強度100nT~550nT,總體上呈東高西低、東部規模大、西部規模小、北東向展布的特征。其中研究區內的航磁異常為深部的基性—中基性輝長巖引起,主軸方向與構造方向基本吻合。

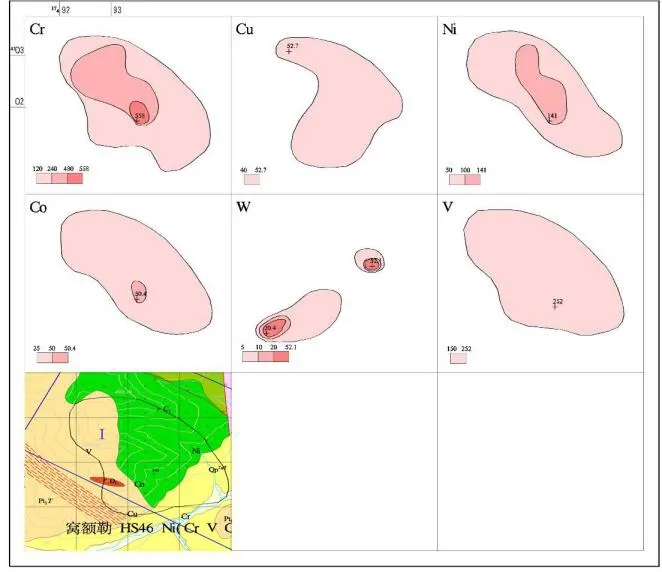

圖1 窩額勒HS46異常剖析圖

1.4 區域地球化學特征

區內主要包含4個1:5萬化探綜合異常,其中窩額勒HS46(Ni-Cr、V、Co、Cu)異常分布在研究區內(見圖1),異常特征以Ni、Cr異常為主,伴有V、Co、Cu、W,異常主要呈北西向展布,其次呈北東向展布。主成礦元素Ni的最高值為141×10-6,異常規模較大,強度較高,出現二級異常強度,異常清晰。主成礦元素分布與異常區內輝長巖的分布基本一致,該異常由基性巖體引起。另外Cu元素異常呈北西向和北東向兩個方向展布,其北西向異常與Ni異常套合較好。

1.5 區域礦產特征

研究區隸屬于秦—祁—昆成礦域祁連成礦省的中位,屬南祁連加里東期(鎢、錫、金、銅)成礦帶。措芒隆阿地區及周邊主要分布2處礦化點為銅礦化點(多隆恰如銅礦化點、日阿讓東含銅砂巖礦化點),1處礦點為鎢礦點(龍門鎢礦點)。

2 研究區地質特征

研究區出露地層主要為古元古代龍門片巖片巖組和志留紀巴龍貢噶爾組。區內主要發育兩組斷裂,一組呈近南北向,一組呈近東西向,金礦體主要賦存于F3斷裂構造蝕變帶內。F3斷裂構造為正斷層,主要巖性為構造角礫巖,角礫成分為中細粒輝長巖碎塊,多見褐鐵礦化、綠泥石化、粘土化。在該斷裂構造帶西部內接觸帶邊部發現透鏡狀石英脈,可見細粒浸染狀孔雀石化黃銅礦、褐鐵礦化、黃鐵礦化、綠泥石化等礦化蝕變現象。斷裂構造接觸部位與金礦化關系密切。

3 金元素地球化學異常特征

通過在研究區北部開展的1:1萬土壤化學測量,共圈出Au異常26個、Ag異常20個、W異常25個、Ni異常12個。各元素的含量分布與構造、巖漿巖具有較強的相關連特征。金元素的高背景區主要分布在研究區中北部和南部,濃集中心和峰值較明顯,其中Au最高值68.5~121×10-9。從高值分布的地質體來看,均分布在灰-灰綠色中、細粒輝長巖體內。同時F3斷裂構造蝕變破碎帶西延伸至高背景區內。從土壤樣中的金、銀、鎢、鎳4種元素的其它參數來看,金的變異系數和致礦系數最大,銀次之,鎳最小,其他元素異常面積和分布范圍均小而零散。

4 礦體地質特征

研究區共圈出金礦體4條(Ⅰ-1號、Ⅰ-2號、Ⅱ號、Ⅲ號),金礦體均產于F1、F3和F4斷裂構造蝕變破碎帶及其所充填的礦化石英脈內,均嚴格受構造蝕變破碎帶或石英脈控制。

Ⅰ-1號金礦體控制長約100m,呈長條狀展布,最小真厚度0.52m,最大真厚度0.54m,平均真厚度0.53m。Au最低品位1.34×10-6,最高7.43×10-6,平均4.31×10-6。此條金礦體嚴格受F3斷裂構造所充填的透鏡狀石英脈控制,石英脈位于F3斷裂構造下盤,構造帶內主要巖性為構造角礫巖。石英脈中可見細粒浸染狀孔雀石化黃銅礦、褐鐵礦化、綠泥石化、黃鐵礦化等礦化蝕變現象,Ⅰ-1號金礦體為4條礦體中規模最大的一條礦體。

Ⅰ-2號金礦體位于F3斷裂構造上盤,與圍巖輝長巖體的接觸部位,嚴格受F3斷裂構造控制,長約80m,為構造蝕變巖型金礦。Ⅱ號金礦體規模較小,嚴格受F1構造蝕變帶內的石英脈控制,長約100m,呈透鏡狀展布,位于F1斷裂構造蝕變帶內充填的寬約9m的石英脈下盤邊界部位,為石英脈型金礦,Au品位平均為4.13×10-6,為4條金礦體中品位最高的一條礦體。Ⅲ號金礦體長約120m,呈透鏡狀,位于F4斷裂構造蝕變帶上盤內邊部,為構造蝕變巖型金礦,其與北部F1中的Au礦體判斷應有較好的連接性,反應了該地段有進一步尋找Au礦體的較大潛力,需在今后工作中加強綜合研究和工程追索。

5 找礦標志和找礦遠景分析

5.1 找礦標志

研究區金礦體均嚴格受斷裂構造蝕變帶及其充填的石英脈控制,礦體圍巖蝕變主要有綠泥石化、硅化、碳酸鹽化、絹云母化及泥化;從載金、銅礦物看,主要與黃銅礦、黃鐵礦等硫化物礦物有關。因此斷裂構造蝕變破碎帶和其中充填的石英脈是區內唯一的直接找礦標志。

通過在研究區圈定的化探異常中的金高值段能基本鎖定含礦破碎帶的空間位置,同時本區近礦圍巖具綠泥石化、硅化、碳酸鹽化、絹云母化及泥化,這些蝕變集中分布地段可作為間接找礦標志。

5.2 找礦遠景分析

研究區處于有利的區域成礦帶上,已開展的地物化工作成果表明,該區存在構造蝕變巖型和石英脈型金礦的巨大潛力,但因為研究區地質工作程度相對較低,工程揭露程度不夠,對化探異常的查證程度不足,此外,對構造蝕變破碎帶的追索控制不夠,但筆者認為研究區今后通過系統深入的地質找礦工作,有形成較大規模金礦體的有利條件,找礦前景較好。

6 找礦工作建議

(1)從所圈出的土壤化探綜合異常分布走向來看,研究區中北部和南部有較大、較好的異常顯示,今后工作時可向范圍外繼續開展工作,完善異常圈定,并客觀評價礦化范圍及找礦前景。

(2)研究區圈定的4條金礦體均嚴格受斷裂構造蝕變破碎帶及其所充填的礦化石英脈控制,因此,區內存在的斷裂構造蝕變破碎帶是今后工作中應加強尋找的目標地質體,通過尋找新的斷裂構造蝕變破碎帶和其中含黃銅礦化、黃鐵礦化、孔雀石化石英脈,以期發現新的構造蝕變巖型、石英脈型金礦體,同時針對本區較好的鎢異常進行少量采樣分析、測試,查明鎢的含礦性,發現新的線索,擴大找礦規模。