TA18鈦合金管材殘余應力分析

石科學,常波濤,劉竟艷,張浩

(1西安漢唐分析檢測有限公司,陜西西安 710201;2西安交通大學 理學院材料物理系,陜西西安 710049)

高強TA18(Ti-3Al-2.5V)鈦合金是一種近α型鈦合金,具有密度小、耐蝕性好、線膨脹系數小以及在室溫和高溫下力學性能優異等特點,TA18鈦合金以管材工件被廣泛應用于航空、航天領域中的液壓和燃油管路系統中,近年也在民用項目如高端體育、醫療器材的應用中取得良好的發展[1-4]。

TA18管材經過軋制及后續處理后,管材內外表面會存在因塑性變形不均勻而產生的殘余應力。殘余拉應力對鈦合金表面質量、裝配加工、疲勞抗力以及耐蝕性能等造成不良影響,而表面殘余壓應力則對疲勞力學性能等起到有利作用。因此,人們通常希望消除殘余拉應力,保留甚至引入一定程度的殘余壓應力來改善TA18管材各項性能[5-6]。為了便于測量和分析研究,管材通常需要截取、剖分等處理,隨著鈦合金管材結構改變,殘余應力在管材內外表面重新分布且殘余應力值發生改變,通過前后應力變化對比,確定管材結構改變對殘余應力組成的影響,并估測管材內表面殘余應力,從而進一步研究殘余應力在加工變形過程中的形成機理。

關于鈦合金殘余應力測試的相關文獻主要集中在試樣加工對殘余應力的影響,和常規的殘余應力測試方法的研究上,孟龍暉[7]研究了TC4鈦合金切削加工表面的殘余應力,對TC4薄壁零件的殘余應力進行了測試與分析。鄧霜[8]等對TC4鈦合金類零件端面車削表面的殘余應力進行了檢測分析,研究了切削速度和切削深度對殘余應力分布的影響。張杰[9]等探究了X射線衍射法測量殘余應力的相對誤差及不確定度評定,對X射線法測量鈦合金殘余應力的應力增量一致性和測量結果的不確定度進行了評定。但結構改變對殘余應力影響的研究尚未見報導,本文對高強TA18管材進行殘余應力測試分析,測試不同管徑和工藝的去應力TA18鈦合金管材的外表面殘余應力,為保證新型鈦合金管材可靠、穩定應用提供必要的基礎數據和理論支撐。

1 實驗

1.1 試樣的制備與尺寸測量

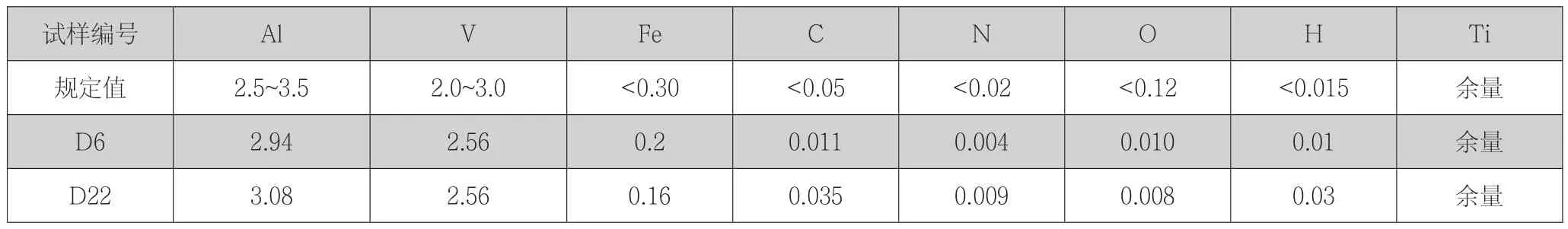

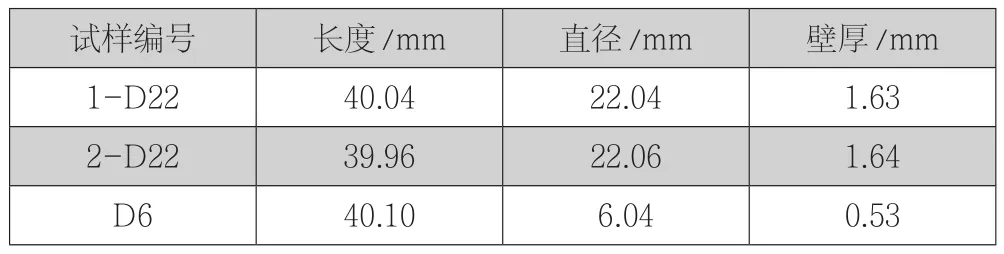

實驗中采用的試樣均為TA18(Ti-3Al-2.5V)鈦合金管材,工藝為冷軋后去應力退火。TA18鈦合金的化學成分見表1。將本次實驗管材試樣分別編號,測量長度、外徑及壁厚,編號和規格詳見表2。1-D22和2-D22分別為不同成型退火工藝制備的外徑為22mm的TA18管材,D6為外徑為6mm的TA18管材。

對試樣沿橫截面進行線切割,切割成長度均為40 mm的管段,進行第一次外表面殘余應力測試,包括軸向殘余應力和切向殘余應力。然后將已測殘余應力的管材沿縱剖面進行第二次線切割,切割成半圓弧形管材,縱剖前后管材的結構如圖1所示,O點為管材縱剖前應力測試點,O1為縱剖后外表面測試點,與O點為同一點,O2為縱剖后內表面測試點,A方向為軸向,T方向為切向。切割前后測試點位置和方向保持不變。縱剖前、后弧形管材長度、直徑及壁厚,均取四次測量平均值。長度和直徑測量工具為測量精度為0.02的游標卡尺,壁厚測量工具為測量精度為0.01的壁厚千分尺。

1.2 殘余應力測試

利用X射線衍射的應力測試分析sin2ψ法,并依據歐盟2007殘余應力測試標準和GB/T 7704—2008國家標準進行調整和測試。考慮管材試樣結構和避免射線的遮擋,對管材的外表面殘余應力測試采用同傾法,管材的內表面測試采用側傾法。

測試設備為德國Bruker公司生產的D8 Advance X射線衍射儀,射線靶材選用點焦Cu靶,Cu靶Kα線波長λ=1.5414×10-1nm,陣列探測器;考慮管材表面非平面的影響,采用直徑為1.0 mm的細準直管,Ni濾波片;管電壓為40 KV,管電流為40 mA;掃描步長0.02°、計數時間2.0 s,對于D6試樣,計數時間為12.5 s,滿足殘余應力測試分析的強度要求;ψ角均選為0°、15°、30°、45°,衍射晶面選取(213),2θ掃描角度范圍為138~144°。

表1 TA18鈦管合金的化學成分(質量分數,%)

表2 管材試樣的編號及規格

圖1 管材示意圖

2 結果與分析

2.1 殘余應力測試結果

冷加工的管材殘余應力是彈性應力的一種,是材料不均勻彈性變形或不均勻彈塑性變形的結果,造成材料不均勻變形的原因包括以下三個方面[10-11]:

(a)冷、熱變形時沿截面不均勻的塑性變形,同時縮徑中還存在結構約束應力,這兩種應力組合成管材總殘余應力。

(b)零件加熱、冷卻時,體積內不均勻的溫度分布;

(c)零件加熱、冷卻時,截面內不均勻的相變過程。

材料在加工和處理中難以避免以上三個方面,所以工件中存在殘余應力。各編號管材試樣在縱剖前后測試的應力結果,如表3所示:

一般來講,±50MPa以內可認為無殘余應力。縱剖后,1-D22與2-D22內、外表面殘余應力沒有明顯的變化規律,應與管材軋制去應力退火后最終應力狀態有關,管材殘余應力過大且不均,導致縱剖后依然會保持這種特點。

試樣1-D22縱剖前外表面殘余應力在切向(T)和軸向(A)均是正值,分別為268.3 MPa和124.2 MPa,為殘余拉應力,管材縱剖后分別減至82.8 MPa和72.3 MPa,切向減小69.1 %,軸向減小36.2 %。試樣2-D22縱剖前外表面也為殘余拉應力,在切向和軸向應力值分別為140.7 MPa和52.9 MPa,小于1-D22,縱剖后各減至-33.5 MPa與-24.3 MPa,轉變為微小的殘余壓應力,拉應力全部釋放,由于重新平衡形成的壓應力數值很小,可視為無應力狀態。D6縱剖前后外表面均為較小的殘余壓應力,縱剖前后在兩向上由-60 MPa左右降至-50 MPa左右,釋放比例小于20%,切向應力釋放比例大于軸向。由于結構改變帶來的主要是約束應力的變化,因此,上述應力釋放部分可視為結構約束應力,而剩下的部分為局部殘余應力。

對比表3殘余應力測試結果,對于不同試樣的外表面殘余應力,縱剖后在切向殘余應力釋放比例均大于軸向。對于同一試樣的外表面殘余應力,縱剖前殘余應力較大的方向上,縱剖后其殘余應力仍比另一個方向上應力大,與切向和軸向上殘余應力釋放比例無關。而內表面殘余應力沒有明顯變化趨勢與規律,應結合相應的冷軋工藝和去應力退火工藝具體分析[12-16]。對管材試樣,在減徑和減壁的過程中,為保持環狀結構,殘余應力一般為拉應力。當拉向殘余應力越大(如表3中出現的140.7MPa和268.3MPa),對管材的力學性能越不利,使管材的加工性能和服役性能劣化。較大應力的存在,說明去應力退火工藝未能有效減小殘余應力,因此應考慮改進冷軋工藝降低殘余應力的條件下,再制定去應力退火制度。

2.2 結構尺寸與殘余應力

殘余應力本質是一種內應力,在材料中處于自平衡狀態,是材料內部各個區域發生不均勻塑性變形及彼此間相互牽制的結果。縱剖前,殘余應力在管材一個截面上合力與合力矩為零,處于平衡狀態,對管材施加縱剖的分解作用后,管材的結構發生變化,力矩平衡被打破,管材內應力變形后達到新的平衡狀態,原本在切向和軸向上的受力約束松弛或解除,殘余應力釋放,剩余殘余應力變小,原管材長度和直徑發生變化,環狀結構殘余應力解除,剩余為層間不均勻變形的局部殘余應力。縱剖前、后弧形管材規格參數,如表4所示。表4中各尺寸數值均取四次測量平均值,L1、D1、W1表示縱剖后各項尺寸,L0、D0、W0為縱剖前長度,直徑為外徑。

由縱剖前后管材長度、直徑以及厚度變化的數據可知,試樣在縱剖后長度略微增加,但增量很小,在0.01~0.02 mm;直徑增大明顯,規格為D22的兩個管材試樣增量為0.38 mm,D6的管材增量為0.06 mm;而不同規格的試樣壁厚方向變化在±0.01 mm之間,應為測量誤差導致,可認為不變。宏觀結構不同方向、不同程度的變化會引起應力的重新分布和大小改變,縱剖后直徑變化較明顯,而軸向和壁厚上尺寸變化很小甚至可以忽略。由所測殘余應力對比數據,1-D22、2-D22和D6在縱剖后切向應力釋放程度遠大于軸向。造成這種現象的原因應是管材表面殘余應力由局部殘余應力和結構約束殘余應力組成,在管材切向上,兩種殘余應力共同存在,且約束應力起主導作用,而軸向上約束殘余應力作用較小,這樣管材在縱剖結構改變后,切向上不僅有局部殘余應力的釋放,還有更多約束殘余應力的解除,即整體殘余應力變化更大。

以上說明結構約束的解除會使管材殘余應力釋放,且管材各方向尺寸變量與該方向上殘余應力釋放程度密切相關。一定程度上,應力釋放大的方向,尺寸變量也較大。為了準確測試鈦合金等管材殘余應力,尤其是內壁殘余應力,應盡量避免結構改變對殘余應力造成的釋放。因此不應對管材進行整體縱剖,可通過局部開孔等方式,讓X射線通過開孔照射到內表面進行測量,以減小結構改變給內部殘余應力帶來的影響。

3 軋制工藝對殘余應力的影響

TA18管材主要生產方式是室溫軋制,而軋制工藝通過多個參數調控,相互影響和制約[12-13,17-22]。

首先管材的壁厚減壁率與直徑減徑率的相互關系對不

均勻變形起著重要的作用。通常將減壁率與減徑率的比值稱為管材截面形狀變化指數Q[23],即:

式中:t0、D0分別代表軋制前管材原始壁厚和直徑,?t、?D分別表示壁厚和直徑的改變量,D0MW、?DMW是指管材中層(mid-wall,MW)原始直徑及其改變量。

Q值決定著金屬流動和塑性變形方式,進而影響到管材表面質量以及表面殘余應力的種類和分布。當:Q<1時,減徑變形大于減壁變形,外圓首先發生塑變,為永久變形,而內圓還處于彈性變形壓縮狀態,對外圓施加膨脹作用,造成表面較大的殘余拉應力。這種工藝情況在試樣1-D22和2-D22縱剖前外表面的殘余應力測試數據中均有所體現。而Q>1時,減壁變形大于減徑變形,減徑變形程度減小,首先塑變的外圓層對內層的約束力減弱,殘余拉應力減小。上述情況與板材等冷軋后殘余應力分布規律不同[24-25]。

管材的形狀變化指數Q、道次變形指數及相應的去應力退火工藝決定著軋制成型后管材顯微組織、晶粒尺寸與分布、回復和再結晶等,是影響成品管材殘余應力和力學性能的重要因素[14,26]。通常變形率太小會影響晶粒的破碎程度,退火時很難通過回復和再結晶使其重組成均勻等軸晶,晶間應力難以完全釋放,繼而保存下來,而變形率過大時加工硬化嚴重,易導致變形積聚,應力增大,形成裂紋等缺陷。形變速度過大,容易造成塑性應變部分不徹底,晶間積聚大量形變能,轉化成內應力,后期若不能充分地去應力退火,也會使管材表面殘余應力偏大。但過高的退火溫度和過長時間,則會造成晶粒粗大,塑性下降,不利于管材整體力學性能。

因此在控制好形狀變化指數Q的情況下,應盡量加大最后一道次的形變指數(>1),降低冷變形表面殘余拉應力數值,為最后去應力退火熱處理提供有利條件,從而提高鈦合金管材的綜合力學性能。

表3 殘余應力測試結果

表4 縱剖前后管材試樣的尺寸

4 結論

(1)TA18鈦管在縱剖前、后殘余應力測試中,樣品和實驗參數均滿足歐盟殘余應力測試標準和國家標準,管材殘余應力測試穩定可靠。

(2)TA18管材切向結構的約束應力最大占比為69.1%,軸向最大可占36.2%。管材外表面殘余應力測試時不應縱剖管材,內壁管材殘余應力估測要考慮結構約束釋放部分,為測定鈦合金管材內表面殘余應力,不能全部縱剖管材,可用局部開孔等方式,讓X射線照射管材內表面測量。

(3)在控制好總變形指數Q的情況下,應盡量加大最后一道次的形變指數(>1),降低冷變形表面殘余拉應力數值,為最后去應力退火熱處理提供有利條件。