我國生態補償依據及補償標準關鍵問題綜述

常兆豐,喬娟,趙建林,董志洋,汪杰

1. 甘肅省治沙研究所 蘭州 730070;

2. 甘肅農業大學 蘭州 730070 中國;

3. 甘肅省景泰川電力提灌管理局,甘肅景泰 730499

0 前言

生態環境建設是我國的一項基本國策。尤其是黨的十八大以來,生態文明建設提到了國家的重要議事日程。黨的十八報告指出,要“大力推進生態文明建設”。習近平同志多次指出,綠水青山就是金山銀山。生態補償是以保護和可持續利用生態系統服務為目的,以經濟手段調節利益相關者之間利益關系的一種制度安排[1-2],是調動社會各方面積極性,推動生態環境建設的一項重要措施。國外,尤其是美國、澳大利亞和德國的生態補償起步較早,其中美國開始于20世紀30年代[3-4]。國外生態補償的特點: 一是生態補償的重點放在流域水資源管理上,最有代表性的由世界銀行發起的、在哥斯達黎加、哥倫比亞、厄瓜多爾、墨西哥等拉丁美洲國家開展的環境服務支付項目,該項目的目標是改善流域水環境服務功能[5]。美國和日本也在部分流域實施了具有生態補償性質的流域管理計劃[6]。國外的大多數此類生態補償項目主要是通過增加流域內的森林覆蓋率改善水質和水文條件的,因此補償費主要向用水者征收,其他生態服務的受益者很少被考慮[7]。二是森林、草原是生態補償的又一個重點。由于森林對提供各種生態服務最為有效,生態補償措施在林業方面也廣為采用。愛爾蘭為鼓勵私人造林而采取了造林補貼和林業獎勵兩種政策激勵措施[8]。哥斯達黎加對造林、可持續的林業開采、天然林保護等提供補償,并規定對大型建設項目導致的生態損失進行生態補償。加拿大聯邦政府在“永久性草原覆蓋恢復計劃”中,由農業部向土地所有者提供管理費用并補償他們的損失[9]。三是自然環境的保護與恢復、碳循環、景觀保護等也是生態補償關注的重點[7],如美國的保護與儲備計劃、環境質量激勵項目以及歐盟的農業環境保護項目都采取了補償措施[9]。四是大多數國家的補償機制重點放在一般意義上的生態補償,而忽視了未受保護的土地[10]。德國的生態補償實踐不僅歷史悠久、可操作性強,且考慮了對土地的生態補償,尤其德國的生態賬戶制度更加引人矚目[10]。

我國的生態補償制度始于20世紀90年代[3],目前還處在試點和探索階段。我國于2001年設立了“森林生態效益補償基金”[7]。國際經濟合作與發展組織(OECD)提出的生態補償原則是“誰保護,誰受償;誰受益,誰補償”。國家發改委《生態補償條例》(草案)[11]規定的原則是“誰開發、誰保護,誰破壞、誰恢復,誰受益、誰補償,誰污染、誰付費”。我國的生態補償雖然起步遲,但發展較快,國內學者從生態補償涵義的界定、外部性、生態補償政策、補償標準、補償方法以及生態資源的價值評估等不同角度也做了廣泛探索[2-3,7,12-14]。然而,在理論和實踐中還存在許多問題[3],諸如理論認識尚不明晰,補償依據和補償標準爭議多、可操作性不強等等,不能適應現階段我國生態環境建設的需要。鑒于此,本文在借鑒國內外生態補償理論和實踐的基礎上,就我國生態補償的幾個關鍵問題作一探討,以資討論。

1 外部性是生態補償問題的根源

外部性(Externality)是經濟學中的一個概念。但不同的經濟學家對外部性的定義不同,歸納起來不外乎兩類定義,一類是從外部性產生主體角度來定義的,另一類是從外部性接受主體來定義的,其本質都是相同的。前者如薩繆爾森和諾德豪斯的定義[15],“外部性是指那些生產或消費對其他團體強征了不可補償的成本或給予了無需補償的收益的情形。”美國學者阿蘭·蘭德爾的定義是: 外部性是用來表示“當一個行動的某些效益或成本不在決策者的考慮范圍內的時候所產生的一些低效率現象,也就是某些效益被給予,或某些成本被強加給沒有參加這一決策的人”[16]。外部性理論是生態經濟學和環境經濟學的基礎理論之一,也是生態環境經濟政策的重要理論依據[1,3]。資源環境的生產和消費過程中產生的外部性,主要反映在兩個方面,一是資源開發造成生態環境破壞所形成的外部成本,二是生態環境保護所產生的外部效益。

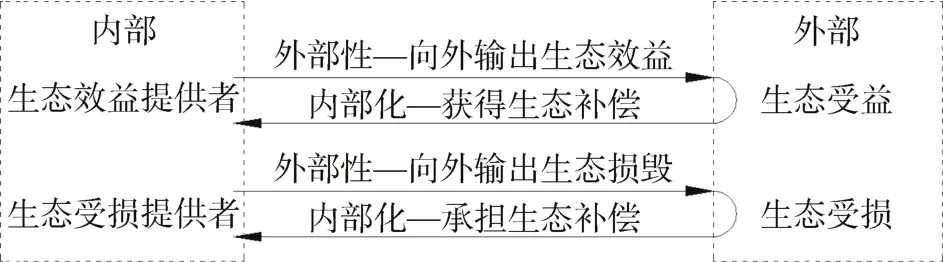

由于上述外部成本或外部效益沒有在生產或經營活動中得到很好的體現,從而導致了破壞生態環境沒有得到應有的懲罰,保護生態環境產生的生態效益被他人無償享用,使得生態環境保護領域未能達到帕累托最優(Pareto Optimality)[17-18],這便是生態補償的理論依據。通過生態補償,將由主體向外提供的生態效益轉化為內部收益,或由主體引發的外部生態受損轉化為主體承擔生態補償。生態補償的過程就是外部性的內部化過程,外部性的內部化是生態補償的內在目標。

這里需要進一步明確的: 首先,生態效益或生態受損的受體并非造成該生態效益或生態受損的主體,而是該主體之外的他方。其次,外部性并非主體的活動目標,而是在主體活動目標之外產生的外部影響。外部性所產生的結果,要么是主體之外的他方生態受益,要么則是主體之外的他方生態受損(圖1)。因而,外部性是生態補償問題產生的根源所在[1,3]。外部性的意義在于: 一是簡化和明晰了利益關系,即生態補償只涉及生態效益或生態受損的提供者(內部)和生態效益或生態受損的承受者(外部)兩個方面。二是利益相關的兩個方面,不論是國家、地方行政區域,還是企業法人、社會團體或者農戶,都是平等的社會關系,要么就是受益主體即支付主體,要么就是受損主體即受償主體。

外部性是生態補償問題的根源并不是本文的新觀點。然而,外部性的傳遞過程中一般存在著隨距離而消減的問題,如氣體的擴散、噪聲的傳播和對空氣濕度的影響等,如何計量外部性的消減則是已有的研究尚未涉及的一個新問題,碳排放模型也并未考慮排放量與距離變化的關系[19]。其實,外部性的傳遞過程是從內外部分界線開始直到消失為止,是生態服務價值的系數從1到0的過程。對此,可以采用距離余弦公式解決外部性的隨距離消減的問題[20]。

2 生態服務價值是生態補償的科學依據

前面我們將外部性稱作向外部提供的生態效益或生態受損。那么,以什么來計量這種向外提供的生態效益或生態受損的大小呢,亦即生態補償是以什么為價值依據呢?

圖1 外部性及其內部化過程Figure 1 Externality and its internalization process

對于生態補償應以什么為價值依據的問題,存在著兩種觀點的爭議[3],一種觀點主張以生態服務價值進行補償,而另一種觀點則主張以生態效益進行補償。主張以生態服務價值補償的觀點認為,一種產品或服務的價值和它的效益是兩個截然不同的概念,價值是生產過程中技術進步、資源配置水平的函數,而效益則是消費過程中資源利用水平的函數,生產過程只能獲得價值補償。一種產品具有多種效能并不意味著其價值就大,產品的價值是由其生產過程中消耗的活勞動和物化勞動量決定的,如果一種產品具有多種功能,應按一定的辦法將產品的價值分攤到各種功能上,分攤到各種功能上的價值之和應等于該產品的價值,因此按價值補償比較有說服力[21]。由此,向外提供的生態受損就是外部生態服務價值的減少,亦等同于向外提供了負的生態服務價值。

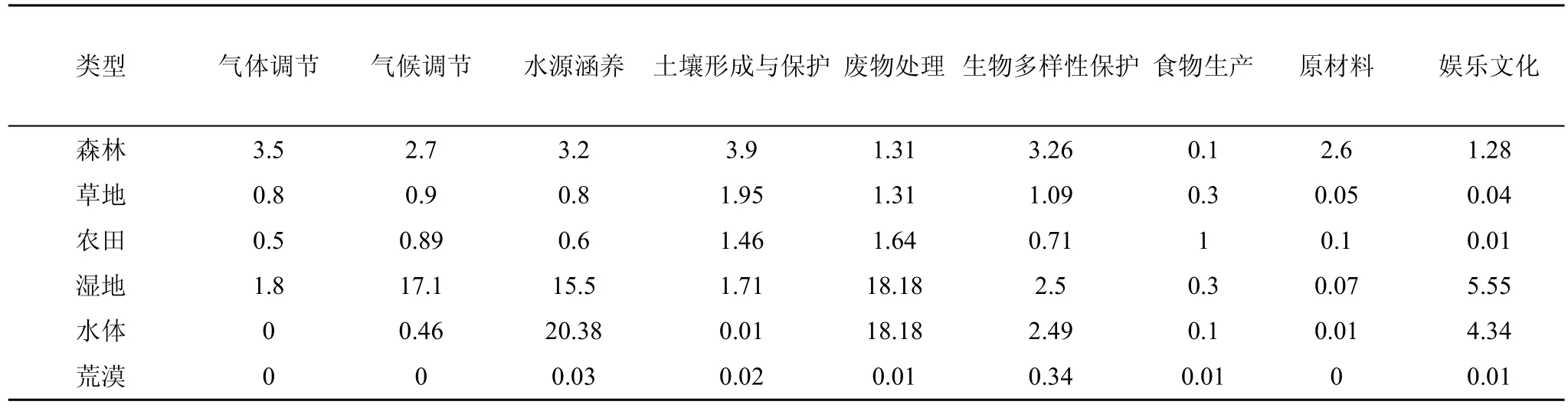

目前,國內外有關生態價值評價的依據和方法主要有Costanza等的生態服務價值[22]、生態足跡法[23-24]、價值工程方法[25-26]、成本核算法以及市場價值法[27-28]等多種。Costanza等的生態服務價值將全球生物群落(Biome)[22]劃分為海洋的和陸地兩大類,在海洋之下劃分了開闊海洋和沿海/淺海兩類,在陸地大類之下又劃分了森林、草地/牧場、濕地、湖泊/河流、荒漠、凍原、冰/巖石、農田、城市等9類,在類之下劃分了具體的類型,并給出了每種群落的17項生態服務(Ecosystem serivces)價值的因子當量[22]。生態足跡法是在對土地面積量化的基礎上,從需求層面上計算生態足跡的大小,從供給層面上計算生態承載力的大小,然后比較二者的多寡,進而評價研究對象的可持續發展狀況[23]。價值工程方法是通過功能與其成本的比值計算其價值量的[26]。而成本核算法則是以投入其中的資本、勞動和土地成本來推算自然資源價值的[28]。

20世紀90年代Costanza等在《Nature》上發表的“The value of the world's ecosystem services and natural capital”一文[22]被國內外學者認為具有里程牌的意義[3,14]。之后,國內外學者引用 Costanza 等的理論框架和因子當量,從全球生態系統[29-30]、森林生態系統[31-32]、草地生態系統[33-34]、濕地生態系統[35-36]、河流生態系統[37-38]、農田生態系統[39]、城市生態系統[40-41]、荒漠生態系統[42-43]、區域生態系統價值[24,44]等方面進行了廣泛研究。雖然 Costanza

等的生態服務價值因子當量在具體應用上還存在空間尺度轉換的問題[21,44-45],但以其提供的生態服務的價值為補償標準[46],代表是生態系統價值評價依據的主流,被國內外學者認為是生態補償最為科學合理的價值依據[3,14]。

我國學者謝高地等在 Costanza等的全球生態系統服務價值基礎上,根據中國的實際情況制定了“中國陸地生態系統單位面積服務價值當量因子表”(表1)[14],實現了Costanza等的因子當量在中國空間尺度上的一次轉化。之后,謝高地的生態因子當量表被國內學者廣泛引用[39-44]。

3 機會成本是生態補償最合理的計算標準

生態補償的標準問題不僅是政府管理部門關注的一個焦點,也是學術界討論的熱點問題之一[3]。

在確定了以生態服務價值為生態補償的價值依據之后,下一層面就是選擇生態補償費用計算標準的問題。李文華等通過對生態系統服務功能付費和生態效益補償兩個相關概念在內涵上存在的交叉和細微差別進行了比較,指出針對我國的情況,采用生態效益補償概念更為貼切[47]。然而,目前理論界的一般觀點認為,生態系統服務價值可以作為生態補償標準的理論上限,而不是作為現實的生態補償標準[3]。

國內外學者從機會成本、影子價格、水資源市場價格、條件價值法、恢復費用法、討價還價法、生態足跡法、博弈法和SWAT模型以及主導性生態功能價值[48]等方面進行了大量探索,還有學者提出了狹義生態補償標準與廣義生態補償標準的物質量評價模型和價值量評價模型[49]等。從環境經濟的角度來講,當邊際外部成本等于邊際外部收益時即為環境效益的最大化。我國學者謝利玉主張補償標準應以項目的成本為基礎[50],另有學者指出,生態補償應包括項目部分或者全部機會成本,補償經營過程中所損失的直接利益,主要是補償放棄其他發展機會的損失,從而獲得足夠的動力參與生態保護和建設。毛顯強等則認為支付產權主體環境經濟行為的機會成本容易實現,可以通過市場定價進行評估,根據該行為方式的機會成本確定補償額度[51]。事實上,國際上普遍接受的生態補償標準也是以項目的機會成本為主[3]。

一方面,自然資源的形成過程,既有人類投入的因素,也有自然增長的過程[3],即具有自然資源和社會資源的雙重屬性。另一方面,我國許多自然資源,如土地、河流、森林、草原、濕地等屬于國有,許多大型生態環境建設項目都有國家的投資。加之我國生態補償起步較晚,社會認知尤其是農戶的認知還有一個適應的過程。因此,機會成本則是我國的生態補償標準的最佳選擇,這樣更能充分體現生態補償的環境外部成本的內部化原理。

4 生態補償與相關行政收費的關系問題

Hanley 等[52]通過對多個國家的調查指出,對受損者補償在一些地區已付諸實踐,而受益者征收費用卻很少被采用。許多國家和地區已采取了生態補償措施,但在實施過程中常常是政府買單而不是受益者[5,53-54]。我國的生態補償和相關行政收費同樣存在這樣的問題。目前,我國的生態補償與相關行政性收費關系似有模糊[3],尤其是在被征收費用一方的思想上。由此給生態補償的實際操作造成了不少困難,尤其是支付難的重要原因之一。因此,在明確了補償依據和補償標準之后,下一步還需要解決的問題是理順生態補償與行政收費的關系。只有這樣,才能順利推進我國生態補償制度的健康發展。

我國現有的一些與生態補償相近的行政性收費項目,如資源費、排污費、土地使用許可費等,與生態補償之間既有聯系,又有區別。其相同點: 一是起因都是環境資源的利用或受損。二是都體現了資源環境的價值,體現了環境價值論和環境財富論的思想。三是都是使用者付費或者破壞者付費,即都服從外部性的內部化原則。但二者存在內涵與功能上的區別,主要表現在: 1)相關的行政收費,如資源費、排污費、土地使用許可費都是單向收費,收費方是國家行政機關,是國家以資源環境的所有者身份向資源環境使用者或破壞者收取的費用。2)相關行政性收費標準由行政單方面決定,雖然行政機關在定價時考慮了多種因素,但其本質上還是單向決斷。3)行政收費的強制性較強。有人指出,生態補償費與資源部門收費之間的主要區別,前者是人們經濟活動中對環境條件無意識破壞的經濟支付,而后者則是一種有意識破壞的經濟支付[55]。4)對于相鄰行政區域以及行政區域與其他社會團體、個人之間發生的外部性問題,不能直接采用行政收費,只能通過上一級行政機關運用轉移支付方式實現或者只能進行協調,而運用生態補償則可以直接將其外部性內部化。5)生態補償費既包括資源費,也包含污染費或稱排污費[55]。環境經濟學認為,商品的邊際機會成本包括邊際生產成本、邊際外部成本與邊際使用者成本三部分。其邊際外部成本就是在生產過程中使用環境、資源所引起的環境質量的退化,其主要表現為環境污染和生態破壞[56]。

表1 中國陸地生態系統單位面積生態服務價值當量表[14]Table 1 Ecosystem services value unit area of Chinese terrestrial ecosystem

基于以上認識,下一步我們需要做的: 一是理清哪些屬于相關的行政性收費,哪些更符合生態補償。二是能運用生態補償的行政性收費應采用生態補償方式。這樣,將利益相關者包括國家置于平等的利益關系地位,減少行政強制性,更便于人們普遍接受,也更符合我國社會主義市場經濟的運行機制,有利于調動資源環境所有者和利用者保護資源環境的積極性,有效提高我國資源環境的邊際效益。

5 討論

1)前面已經提到,Costanza等的生態服務價值因子當量在具體應用上還存在空間尺度轉換等問題[.44-45],即存在難以精確的局限性[21]。有學者指出,運用模型因子當量法不同作者對同一生態系統的研究結果相差甚遠[57-58]。謝高地等在Costanza等的全球生態系統服務價值基礎上,根據中國的實際情況制定出“中國陸地生態系統單位面積服務價值當量因子表”[14],已經實現了 Costanza等的因子當量在中國空間尺度的一次轉化,但還需要進一步的轉換。比如我國南方的森林和北方的森林,其生態服務價值差別很大,同一地區不同郁閉度的森林的生態服務價值肯定不同,不同蓋度的草地的生態服務價值也差別很大。Costanza等的因子當量是同一生態類型的全球平均水平,因此還需要以 Costanza等的因子當量為基礎或平均值,進一步轉化中國的生態服務價值的因子當量。當然,還可以用其他方法計算驗證。趙建林等運用價值工程方法[25]對謝高地等的生態服務價值因子當量[14]計算得的祁連山植被恢復的生態價值做了比較,結果前者是后者的93.52%[26]。

2)建立健全生態補償的政策法規。我國1998年修改的森林法提出國家設立森林生態效益補償基金。2008年修訂的《水污染防治法》,首次以法律的形式對水環境生態保護補償機制作出了明確規定。2010年 12月修訂的《中華人民共和國水土保持法》指出,將水土保持生態效益補償納入國家建立的生態效益補償制度。之后,各地在推進生態補償試點中,也相繼出臺了流域、自然保護區、礦產資源開發生態補償等方面的政策性文件。2005年浙江省頒布的《關于進一步完善生態補償機制的若干意見》,是省級層面比較系統開展生態補償實踐的突出事例。

2010年國家發改委出臺了《生態補償條例》(草案)向社會征求意見。2016年出臺了《國務院辦公廳關于健全生態保護補償機制的意見》[59],使我國的生態補償政策法規向前邁進了一大步。在以上基礎上,還需要建立健全政策法規,尤其是省一級的地方性法規,從而使得我國的生態補償有法可依,有章可循,有效推進我國的生態補償健康快速發展,以實現黨的十九大確定的生態文明建設目標。

3)政府主導型生態補償更適合中國國情,這是因為: 我國的土地、河流水資源、森林資源等大多數生態資源屬于國有資源,國家往往是受益主體之一。其次,生態補償問題的利益關系往往較為復雜,有時涉及多個行政區域或不同的流域,如前述提及的景電灌區的生態補償問題涉及國家、行政區域、法人單位和農戶等[20],需要上一級政府的協調;其三,較大范圍的生態環境問題,往往涉及國家的中、長期發展規劃,需要上級政府甚至國家參與并主導。Hanley 等[52]通過對多個國家的調查發現,對受損者補償在一些地區已付諸實踐,而各受益者征收費用卻很少被采用。前面已經述及,許多國家和地區已采取了生態補償措施,但在實施過程中常常是政府買單而不是受益者[5,53-54]。這從一個側面反映出國家是生態環境保護的主體,從另一個方面也反映出較大范圍的資源再分配需要國家出面協調。以政策法規為依據、由政府主導的生態補償體制更適合我國的基本國情。

4)德國是世界上生態補償制度起步較早的國家之一。德國生態賬戶制度[10]是一個行之有效的管理辦法。生態賬戶就像一張銀行卡,生態受償時可以充值在生態賬戶上,生態支付時可以直接從生態賬戶中扣除。這一制度因其公平、透明、簡便、可操作性強,不僅被許多學者推崇,而且也被許多國家引用。

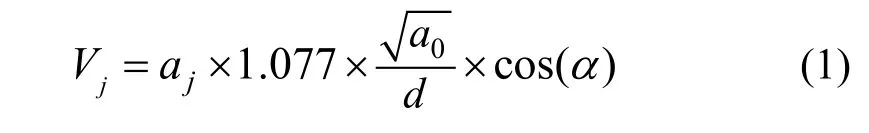

5)前面在討論外部性時提出,外部性的傳遞過程中一般存在著隨距離而消減的問題。比如沙塵暴的危害就是距離和與主風向的夾角的增大而消減的。沙塵暴在甘肅河西走廊的漂浮范圍可達100km-200km,浮塵的漂浮范圍可達 1000km 以上,沙塵暴的主風向明顯[60]。趙建林和董志洋在計算景電灌區對消減上風向地區沙塵暴的生態服務價值時,以上風向灌區綠洲防風固沙的生態服務價值為基礎參數,以下風向防護區域距離上風向灌區綠洲的距離和偏離當地主風向 NW 的角度為變量,即距離余弦公式(1式)[20],為解決受益或受損邊界的模糊性問題做了有益的探索,該距離余弦公式如下:

式中,Vj為灌區對消減下風向j地區沙塵暴的生態服務價值,aj為j地區的面積(km2),a0為除民勤灌區外(騰格里沙漠南緣較集中)的景電灌區面積(km2),d為下風向j地區中心到a0灌區中心的距離(km),α為下風向j地區偏離NW方向的角度,1.077為中a0面積內農田、森林、草地、水體和濕地的防風固沙、氣體調節、氣候調節3因子當量[14]按面積計算的加權平均值。

6 展望

以生態服務價值為生態補償依據、以機會成本為補償標準,既有較強的理論基礎,又充分體現了生態補償的內存目標;既是國內外生態補償的主流觀點,又符合我國社會主義市場經濟的運行機制。通過生態服務價值的空間尺度轉化結合其他方法可以使生態服務價值的計算進一步準確化;外部性存在隨距離消減的問題,運用距離余弦公式可以計算防護林對消減下風向區域的生態服務價值。

生態補償的理論基礎是外部性原理,生態補償就是外部性的內部化過程。生態補償問題的利益相關者,包括國家、行政區域、企業法人和個人都是平等的利益關系,這樣即可以簡化復雜的利益關系問題。

建立健全生態補償政策法規。以政策法規為依據,由政府主導的生態補償體制更適合我國的基本國情。生態補償在我國生態環境建設中正在發揮越來越重要的作用,進一步建立完善生態補償的政策法規是保障生態環境建設的現實要求。