基于對沖火焰求解器的含氯可燃物典型燃燒特征研究

劉璐,王寶培

(1.合肥市包河區消防救援大隊,安徽 合肥 230001;2.安徽大學保衛處,安徽 合肥 230001)

火災是指在時間環境和空間環境中均失去控制的燃燒過程。在歷史的車輪緩緩碾壓過的人類發展史中,火,燃盡了茹毛飲血的歷史;火,照亮了歷史前進的方向;火,點燃了現代社會的輝煌。火災,無論在古代還是現代,一直是事故發生率較高的一類災害。它具有偶然性、隨機性以及必然性等特征。近年來,隨著國民經濟的快速發展,我國的火災形勢呈現出愈演愈烈之勢,給人類的生活乃至生命財產安全構成了嚴重威脅。

火災發生后,可燃物不斷熱解產生可燃氣體,經燃燒反應后生成各類燃燒產物或不完全燃燒產物。煙顆粒由于其不完全燃燒性,結構復雜且極具吸附性,會大量囤積于被困人員呼吸道表面,短期內對人體產生各式化學危害。因此,火災煙氣是導致人員傷亡的首要因素。

1 火災煙氣的危害

1.1 煙氣毒性

煙氣毒性主要表現為兩方面,一方面是煙氣占據了著火建筑內空氣的含量,導致室內氧氣含量不足以支持被困人員的正常呼吸行為。另一方面煙氣組成物由可燃物決定,以NIST給出的7-GAS氣體模型為例,火災中常見的毒性組分即有七類,每一類均會對被困人員呼吸系統造成破壞。在現代建筑火災性能化評估工作中,氧氣含量最低閾值一般為6%,當氧含量低于6%時,被困人員會明顯感覺到呼吸困難,由此導致人員行動力及判斷力降低,火場逃離受到阻礙。

1.2 煙氣的遮光性

火災煙氣通常由小粒徑固體顆粒組成,因其主要由含碳物質不完全燃燒產生,煙氣整體通常呈現為黑色。因此,煙氣的蔓延會縮短人體視線的可視范圍。煙氣具有強烈的遮光性,體現在煙顆粒阻礙光路,反射光線等方面,在現代性能化安全評估作業中,定義在火場環境中,被困人員能見度低于10m即為危險場景。人體在低視野范圍環境中,行走速度會極大的減緩,判斷力會受到環境干擾大幅降低。

1.3 煙氣的高溫性

煙氣由可燃物熱解產生可燃氣與氧氣發生不完全燃燒反應產生,為火災反應中的主要生成物,因此,其從產生即攜帶了極高的溫度。煙氣的蔓延幫助了高溫在火場的擴散,特別是室內火災,煙氣的沉積進一步提高了煙氣的集熱能力。在火災發展后期所處的轟然環境中,離火源較遠處可燃物發生的燃燒,即是由煙氣輻射提供的點火能。煙氣不僅可攜帶熱量,同時可以聚集熱量,增大了火場內的熱輻射與熱擴散行為。

2 含氯化合物的燃燒特性及危害性

生活中的氯主要存在于各類工業制品中,如各類皮革制品、塑料制品等。以塑料為例,在火災氧化反應中,塑料(分子結構主要含碳及含氯)熱解產生可燃氣、可燃氣內即攜帶了大量含碳組分及含氯組分。可燃組分與氧氣的氧化,即產生了諸如 CO、CO2、NOX、HCL 等毒性氣體。

火災環境中的HCL主要來自兩部分:一是有機物的產生;二是無機物的產生。在實際實驗研究中,PVC脫氯的機理的研究結果表明,HCL的生成主要溫度區間為200℃~350℃。在高溫火焰區內,氯化氫的生成速率趨于平緩,但較高的溫度會導致PVC加速熱解,進而導致含氯組分基數增大,氯化氫總生成量反而有所提高。研究指出,在通常的垃圾焚燒中,部分無機氯化物會以氣相形式的含氯組分對外釋放。PVC的燃燒,需要經過含氯組分熱解、氣相揮發以及氣相燃燒三個階段。其中含氯組分熱解主要發生在約300℃左右,從470℃開始燃燒。燃燒產生的高溫,會催使HCL最大生成速率提高,并提高氯化氫組分所攜帶的初始溫度。

含氯生成物的危害性,此處以HCL為例。當HCL被人體吸入后,將大面積附著于人體呼吸道粘膜處,并對局部粘膜造成強烈的化學燒灼,導致呼吸道粘膜充血并壞死。在以兔子為實驗對象的動物實驗研究中發現,當兔子吸入6400mg/m3濃度的氯化氫30min,可因喉痙攣、喉水腫、肺水腫死亡;若1.5h內處于5000mg/m3環境中,實驗動物會在2~6天后死亡。HCL因呈強酸性,吸入體內后會凝固組織所含蛋白質組分,導致生命器官功能性壞死。HCL吸入內后,出現的病理癥狀通常為局部組織水腫、潰瘍甚至壞死。

2011年11月24日,廣州番禹區東線工業區內一家化工廠發生爆炸。據環保部門檢測,現場存在大量氯化鈉,過氯酸鈉和氯化氫氣體,爆炸廠房附近共疏散周邊群眾約6000人。

一般來說,含氯氣體易對眼睛和上呼吸道產生刺激作用,毒性氣體造成病變的嚴重程度除了本身的化學性質外,最重要的是人體與毒性氣體接觸的濃度和時間有關。

2011年11月24日,廣州番禹區東線工業區內一化工廠發生爆炸,距環保部分監測,現場產生大量氯化鈉、過氯酸鈉和氯化氫氣體,爆炸廠房附近共疏散周邊群眾約6000人。

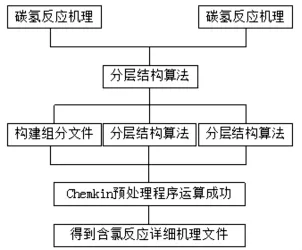

3 含氯詳細機理構建

由于碳氫反應機理與含氯反應機理各有側重,但其適用范圍基本一致。本文所使用的碳氫機理適用溫度為常壓下300K~1500K,含氯機理適用初始未燃氣處于常溫常壓狀態,兩者適用范圍基本相同,均符合本文的研究要求。各詳細機理中,含有歸屬各自機理的氣相化學文件、輸運文件以及熱力學文件。機理的合并過程,則是使用分層算法分別合并這三類文件的過程。最后將構建出的完整含氯詳細機理,導入Chemkin預處理程序。通過預處理程序運算得出,含氯詳細機理構筑成功。含氯詳細機理的構建方法如圖1所示。

圖1 含氯詳細機理的構筑方法

4 含氯可燃物典型燃燒特征研究

在原FDS的火焰面模型中。因其僅考慮燃燒過程的總包反應,且并未考慮反應環境對燃燒過程的影響,因此原FDS的模擬計算結果并不真實。本文在前置工作中已完成含氯詳細反應機理的構建,并且選擇了Chemkin4.1中對沖火焰求解器做為拓展火焰面數據的計算程序。在對沖火焰中,綜合環境影響因素的標量耗散率主要與反應物噴口速度相關。本節通過對沖火焰求解器,對不同應變率下的含氯對沖火焰進行詳細求解,得出了一系列含氯可燃物的典型燃燒特征。提取計算結果中燃燒產物濃度隨混合分數及標量耗散率變化的動態數據,以此擴展FDS軟件中的火焰面模型。

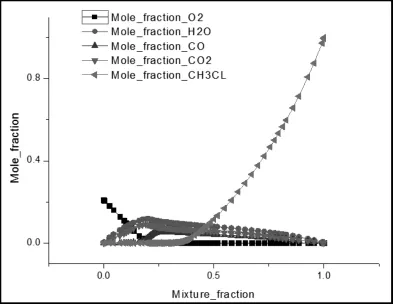

在對沖火焰中,標量耗散率與反應過程應變率有關。此處應變率定義為反應物噴口速度差與噴口間距的比值,應變率單位為sec-1。本文首先對應變率為20s-1情況下的主要反應物隨混合分數的變化情況進行計算。本算例中噴口溫度為300K,噴口速度為20cm/s,噴口間距設定為2cm。反應物噴口處含氯可燃氣質量分數為1。計算結果如圖2所示。

圖2 主要反應物摩爾分數隨混合分數變化圖

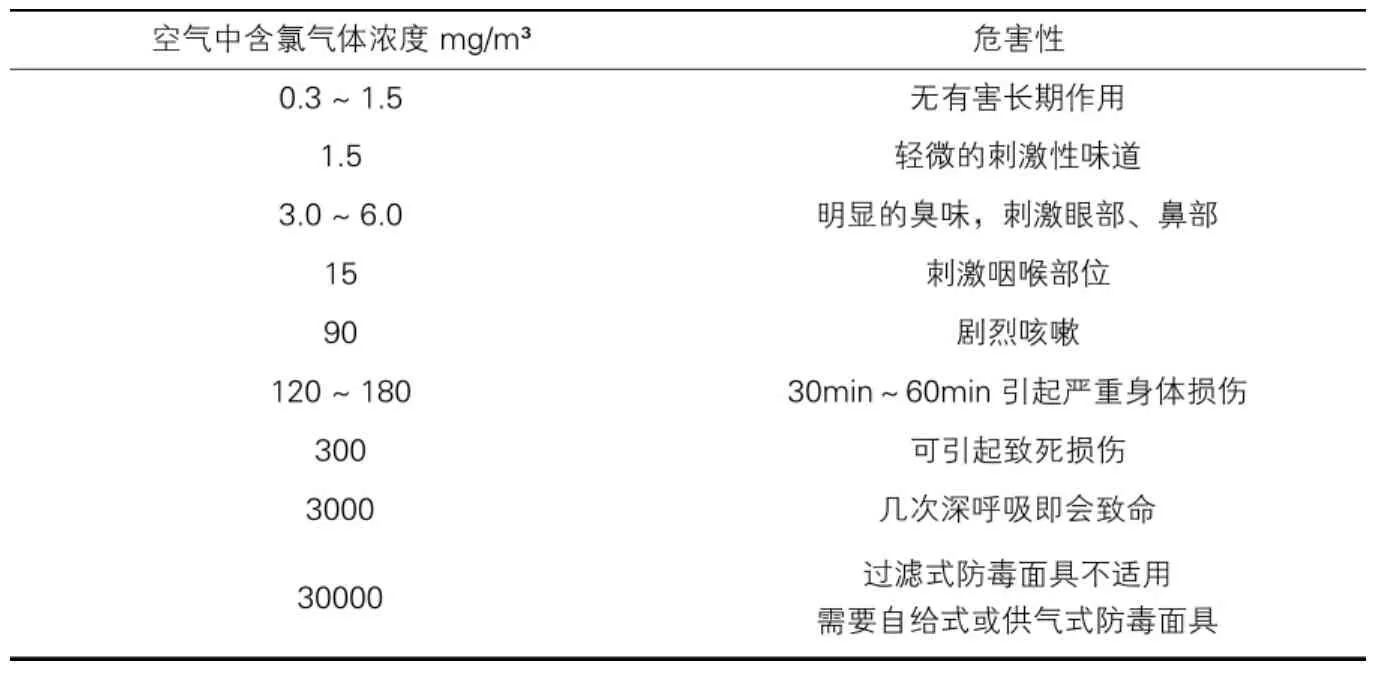

空氣中含氯氣體濃度及毒性 表1

對圖2進行觀察分析,可得出如下結論:

①火焰面處混合分數約f=0.24。根據火焰面處混合分數計算式可知,火焰面位置與反應物當量比有關。

②上圖與前文混合分數特性分析一致,圖中f=0一側為空氣噴口。圖中可看出此處氧氣摩爾分數為0.21,本文選擇的反應物CH3Cl摩爾分數為0。因噴口處不發生燃燒反應,此處的燃燒產物如CO、CO2等摩爾分數均為零。

③圖中f=1一側為燃料噴口。本算例中選擇摩爾分數=1.0的CH3Cl為噴口燃料,對應圖中的玫紅色點線。可看出CH3Cl在f=1處摩爾分數為1,在向火焰面靠近的過程中逐漸變小,直至火焰面處摩爾分數變為零。

④在火焰面位置約f=0.24處,氧氣以及CH3Cl的摩爾分數均變為零。這表明氧氣與一氯甲烷在此處完全燃燒消耗殆盡。同時此處CO及CO2摩爾分數達最大值,這表明火焰面處即為燃燒反應集中發生位置,大量的燃燒產物會在此生成,與前文火焰面模型介紹特征一致。

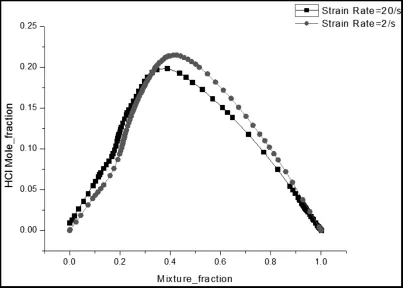

不同標量耗散率下有不同的燃燒反應,也即應變率的改變會導致不同的燃燒產物生成量。本文選定兩例對比工況,研究不同應變率下同一反應燃燒產物摩爾分數的不同。工況一應變率為2s-1,工況二應變率為20s-1。考慮到含氯可燃物生成的主要毒性氣體為HCL,本文選擇HCL作為研究對象。圖3為不同應變率下HCL摩爾分數隨混合分數的變化。

對圖3進行觀察分析,可得出如下結論:

①應變率不同,同一燃燒反應會得到不同的火焰面結構,因此證明,在不同標量耗散率下會有不同的燃燒過程發生,原FDS程序中未考慮標量耗散率的火焰面模型是有缺陷的;

②通過對比發現,應變率20s-1情況下HCL摩爾分數最大值同樣存在于火焰面處,相較其他燃燒產物的最大值位置,HCL最大值更靠近燃料側,這是由于空氣中并不含Cl原子,只有通過含氯燃料的燃燒才能大量生成HCL;

③應變率變大時,HCL最大摩爾分數會減少,這是因為在應變率大的燃燒環境中,環境因素會對燃燒過程產生較大影響,導致火焰結構越不穩定,燃燒的充分性降低,導致了高應變率下HCL的生成量降低。

圖3 不同應變率下HCL摩爾分數隨混合分數變化圖

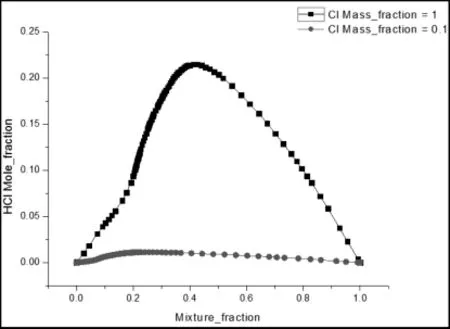

圖4 不同初始摩爾分數下HCL隨混合分數變化圖

對于對沖火焰結構,除應變率會影響反應結果外,燃料噴口處含氯物質的摩爾分數同樣會對燃燒結果造成影響。對于燃料中含氯氣體摩爾分數為1的情況,實際反映的是純含氯物質的燃燒過程,即可燃物熱解氣全由含氯化合物構成,這與實際的火災過程有較大差異。因相關法律的規定,含氯化合物在人們日常生活用品中的含量日益減少,但含氯制品大量堆積的現象仍舊存在。因此,本文選擇燃料噴口處含氯可燃氣摩爾分數分別為0.1和1時不同的工況進行模擬對比研究。圖4給出了不同初始摩爾分數情況下HCL生成量的對比結果。

對圖4進行觀察分析,可得出如下結論:

①根據質量守恒定律可知,初始摩爾分數越大,燃燒產物中目標組分所占比率也就越大,在實際的火災過程中,可燃物熱解氣體并不為單一組分,詳細的熱解氣構成組分需通過實際實驗或文獻調研的方式獲取;

②含氯可燃物初始摩爾分數的不同,同一燃燒反應會得到不同的火焰面結構,目標組分在可燃物熱解氣中所占的摩爾分數對不同的燃燒情況有不同的取值,這也是FDS中原火焰面模型所缺乏考慮的。