2016~2018年中國社區老年護理研究熱點的共詞聚類分析

韓明月 梁慧敏 趙岳 王春梅 (天津醫科大學護理學院,天津 300070)

隨著經濟發展、科技進步及醫療水平的提高,人均壽命不斷延長,老年人口比例迅速增加,截至2018年底,我國大陸地區總人口數為1 395.38萬,60歲及以上人口數為249.49萬(17.9%),65歲及以上人口數為16 658萬(11.9%),世界衛生組織(WHO)預測20世紀中葉我國將成為世界上老齡化最嚴重的國家〔1〕。

老齡化進程快、程度不斷加深,我國已經并將長期受到老齡化的影響,不可避免地面臨老齡化社會帶來的挑戰。高齡、空巢、失能的老齡特點及城鎮化的社會問題使得老年人口無法得到有效的照顧,給家庭造成支付壓力的同時也在一定程度上影響醫療衛生系統及社會保障制度。

社區護理作為一種方便、快捷、優質、高效的服務模式可以滿足老年人口的需要,幫助其適應老齡并積極應對,可見做好老年人的社區護理在當前及今后較長一段時間顯得尤為重要。因此,本研究基于CNKI、萬方、VIP三大中文數據庫對近3年我國社區老年護理研究進行總結,以期為今后社區護理工作者提供實踐經驗,為護理科研者提供思路,為社區衛生政策的制定提供借鑒。

1 資料與方法

以“社區”、“老人”、“老年”、“老年人”為檢索詞,在CNKI、萬方、VIP數據庫進行檢索。檢索式如下:(1)CNKI:SU=“社區”AND SU=(“老人”+“老年”+“老年人”);(2)萬方:(主題:老人+主題:老年+主題:老年人)*主題:社區;(3)VIP:M=社區 AND M=(老人+老年+老年人)。限定條件如下:(1)時限:2016年1月1日~2018年12月31日;(2)學科:護理;(3)期刊:CSTPCD、CSCD、北大核心期刊;(4)語種:中文。文獻經NoteExpress查重及人工檢閱后導入崔雷等〔2〕研發的Bicomb 2.0軟件,提取關鍵詞并完成數據的清洗和清除,通過詞頻g指數計算得到高頻關鍵詞,形成詞篇、共現矩陣〔3〕,gCLUTO1.0軟件進行雙向聚類,總結并分析研究熱點。

2 結 果

2.1文獻數量 在CNKI、萬方、VIP數據庫分別檢索到相關文獻的數量為201篇、567篇和451篇,共計1 219篇;通過NoteExpress查重和人工檢閱去除重復文獻651篇;閱讀題目和摘要,去除發展規劃1篇、采訪1篇;最終納入分析的文獻共566篇。

2.2高頻關鍵詞分布 結合g指數計算結果與研究實際,選取詞頻≥13者為高頻關鍵詞。見表1。

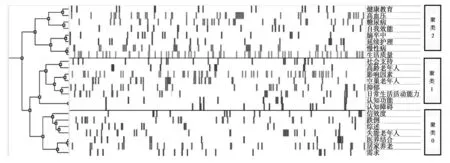

2.3高頻關鍵詞聚類分析 高頻關鍵詞聚類分析得到慢性病,高齡、空巢老年人,失能老年人3個研究熱點。見圖1、圖2。聚類2包含了“生活質量”、“高血壓”等8個關鍵詞,涉及領域為慢性病,可進一步劃分為高血壓患者健康教育、糖尿病患者自我效能、腦卒中患者延續護理、慢性病患者生活質量4個研究熱點。聚類1包含了“高齡老年人”、“影響因素”等8個關鍵詞,涉及人群重點為高齡及空巢老年人,可進一步劃分為日常生活活動能力、抑郁及社會支持,認知功能和認知功能障礙2個研究熱點。聚類0包含了“跌倒”、“居家養老”等8個關鍵詞,涉及重點人群為失能老年人,可進一步劃分為居家養老護理需求和跌倒2個研究熱點。

表1 高頻詞頻次、百分比及累計百分比

圖1 高頻詞可視化矩陣

圖2 高頻詞可視化山丘

3 討 論

3.1慢性病的研究

3.1.1高血壓患者健康教育 健康教育是人們了解健康維護方式及尋求幫助途徑的重要手段〔4〕,具有經濟投入少、易覆蓋的特點,在高血壓等慢性病三級預防的作用中舉足輕重。祁雯雯等〔4〕對2005~2015年高血壓文獻進行統計,其中健康教育類共911篇,發表地域多集中在沿海及內陸地區且有基金支持,偏遠地區發文量較少。這在側面反映出我國高血壓患者的健康教育問題受到廣大學者關注,但區域間差異明顯、發展不平衡,今后應加強對偏遠地區的科研支持及政策支持。

3.1.2DM患者自我效能 DM是一種嚴重威脅人類健康的慢性病,需要持續的醫療護理及患者的自我管理,以預防急性并發癥,降低慢性并發癥的風險〔5〕。老年患者的DM管理主要以居家自我管理為主,有效的自我管理,如合理的飲食和運動、較好的用藥依從性可以實現良好的血糖控制,從而有效地減少慢性并發癥〔6〕。Bandura〔7〕提出并將自我效能定義為人們對自身成功從事某一行為的效能感,即對自己成功從事某一行為的信心。與DM患者的自我管理行為對應,DM自我效能的評價也涵蓋了飲食、運動、用藥、自我監測等方面。自我效能水平的高低直接決定患者自我管理行為的選擇和持續,與其他慢性病相比,DM的自我管理方案較為復雜并具有挑戰性,對患者自我管理能力的要求也較高,其中95%的管理是由患者自己實施的〔8〕。因此,對患者自我效能水平的準確評估是干預計劃制定的首要環節,其在DM患者自我管理中的作用至關重要。近年來,周靜等〔9〕學者對社區老年DM患者自我效能現狀進行調查,并開展了基于自我效能理論促進DM患者自我管理的社區干預手段,在改善患者血糖、減少和延緩并發癥方面起到了良好的效果。可考慮將自我效能理論作為一種常規教育方法應用于DM健康教育中,并在今后的研究中探討其長期干預效果。

3.1.3腦卒中患者延續護理 近年來我國學者展開了對腦卒中患者延續護理模式的探討,如充分利用醫院、社區及家庭資源,三體聯動為患者提供全方位、多層面的護理〔10〕;沈凌〔11〕借助家庭責任醫生的優勢,深入家庭,為患者提供個性化延續護理方案。腦卒中患者在結束急性期治療出院后回歸家庭及社區,由于缺乏專業人員的指導,康復訓練、用藥等知識的匱乏,往往易造成其病情反復。隨著病情的不斷反復,患者殘疾、死亡的比率也相應增加,并與年齡呈現出顯著的正相關,腦卒中造成的慢性失能成為困擾患者的重要問題〔12,13〕。因此,對出院后腦卒中恢復期患者的延續性護理顯得尤為重要,做好醫院、社區、家庭的轉診與對接。

3.1.4慢性病患者生活質量 隨著醫學發展和環境改善,感染性疾病的發生大大減少,但不良的生活方式增加了慢性病的發生,也成為困擾老年人的重要健康問題。通過近3年的文獻分析發現,既有楊貝貝等〔14〕學者開展對慢性病患者生活質量及其相關因素的調查性研究,也有陳秋華等〔15〕學者開展通過護理干預以提高慢性病患者生活質量的研究。生活質量作為評價健康老齡化的綜合指標,已受到學者們的廣泛關注,成為老年保健研究的關鍵內容,健康養老、幸福養老的關鍵在于生活質量的提高〔14〕。

3.2高齡、空巢老年人的研究

3.2.1日常生活活動能力、抑郁及社會支持 對高齡及空巢老年人的文獻分析發現,袁慧琳等〔16〕對空巢老年人抑郁狀況及影響因素、高鳳英等〔17〕對抑郁老年人日常生活活動能力、劉玉珍等〔18〕對高齡老年人的家庭社會支持分別進行了調查。國家老齡委的調查報告顯示,我國城市空巢老年人抑郁者占老年人口總數的10%以上,抑郁是空巢老年人最常見的心理問題,嚴重影響其身心健康〔19〕。抑郁的發生與日常生活活動能力的下降互為因果。ADL能力下降,患者自尊受損、居家不出,社會活動及人際交往范圍均有不同程度的下降,再加上缺少子女的陪伴,家庭支持不足,易產生孤獨寂寞之感,長此以往極易出現抑郁〔20〕;相應地,長期的抑郁情緒也會對ADL能力產生微弱的負性作用,二者相互影響,ADL能力的下降與抑郁癥狀的加重不斷交替〔21〕。

受70、80年代計劃生育政策的影響,第一批獨生子女的父母走向老年,家庭空巢化現象日益嚴重,這也逐漸成為我國老年家庭的主要模式,預計2030年我國老齡空巢家庭將到達90%〔22〕。同時,隨著老齡化進程的加快,老年人高齡化的趨勢也不容樂觀,預計到20世紀中葉即2050年,將有4億中國公民年齡在65歲以上,80歲以上者將達1.5億〔23〕。社區是老年人居住、活動和娛樂的主要場所,面對相當比例的高齡及空巢者,社區護理人員應予以重視。社區護理人員工作在一線,是老年人的護理者更是陪伴者,對其做好生活護理的同時,更要做好心理護理,注重其社會支持網絡的建立,滿足其心理需求,以有效幫助老年人積極應對生活、安度晚年。

3.2.2認知功能和認知功能障礙 隨著年齡增長,機體各組織器官的功能呈現不同程度的衰退,腦組織及神經功能的退化使得老年人認知功能下降。根據認知功能衰退的程度,可將其分為輕度認知障礙(MCI)和癡呆兩個階段〔24,25〕。衰老是正常的,但是癡呆并不是衰老過程中的正常階段,正常老年人老年癡呆癥即阿爾茨海默病(AD)的進展率為1%~2%,然而,對于MCI者,如未進行及時有效的治療和護理,5年內發展為AD者可高達50%〔26,27〕。MCI期腦和認知具有可塑性,故今后護理人員應早期識別認知功能受損者,在輕度期采取針對性手段,有效延緩其認知功能的減退,防止其向癡呆轉化。現階段我國學者采用了穴位按摩、手指操等方式對MCI老年人進行干預,并探討其在改善認知功能方面的效果〔28,29〕。在AD患者的護理方面,朱榕等〔30〕認為應結合大數據及精準醫學高速發展的時代背景,整合各種資源,實現電子化、信息化管理,改善單一的居家護理模式,形成“以家庭為重心、社區為中心、醫療機構為支撐”的現代照護模式。

3.3失能老年人的研究

3.3.1居家養老護理需求 當老年人由于身體或認知功能障礙造成其無法獨立完成ADL時,即成為失能狀態〔31〕。陳穎等〔32〕對失能老年人在生活、健康照料及精神慰藉三個方面居家照護需求的調查顯示,不同失能程度老年人的照護需求項目各有側重。如重度失能者對洗臉、刷牙等日常生活照護項目有較強的需求,在精神慰藉方面,輕、中、重度失能老年人的需求分別側重于聊天、陪伴及不良情緒疏導。失能者由于ADL喪失,大多無法外出,居家養老,但仍渴望他人的陪伴,且不同程度ADL能力受損者之間對居家護理內容也存在差異,對居家護理的需求非常迫切。如何做好失能老年人的護理工作是社區護理人員面臨的重大課題,今后應積極針對失能者的不同需求開展相應的服務項目,滿足其身心需求。

3.3.2跌倒 跌倒是由于生理、心理、環境等各種因素相互作用引起的個體在平地行走時或從高處平面向低處平面的跌落〔33〕。有研究顯示居家老人缺乏跌倒發生及預防跌倒行為的相關知識,且近半數老人未接受過相關知識的培訓〔34〕。然而,跌倒的發生在老年人群中較為普遍,每年發生跌倒者超過1/3,是造成殘疾和死亡的重因〔33〕,對失能者的傷害更為巨大。同時,跌倒引起的不良結局使得老年人產生巨大的心理壓力及心理陰影,容易出現害怕跌倒的現象。因此,今后社區護理人員應首先采用跌倒相關工具對老年人跌倒風險及害怕跌倒的情況進行評估,普及跌倒預防知識,并采取針對性干預以預防或減少其跌倒的發生。

綜上,本研究綜合三大中文數據庫,較全面地檢索近3年我國社區老年護理研究的高質量文獻,挖掘研究熱點分析研究現狀,總結出近3年我國社區老年護理研究的熱點人群為高齡、空巢、失能及認知功能障礙的老年人,熱點疾病為高血壓、DM和腦卒中。老年人與其他人群相比有更多的健康問題,隨著年齡的增長,各器官功能也隨之衰退,獨立生活的能力降低,對他人的依賴程度提高。失能、空巢等老齡化特點,使得老年人居家養老的護理需求不斷增加,今后應積極對其居家養老需求進行評估,采取針對性干預,滿足其生理需求的基礎上進一步完善心理護理。慢性病方面,基于理論的干預策略是今后健康教育工作的重點,同時應關注其對患者長期影響的研究。本研究不足之處是未納入有關的英文文獻,今后可進一步檢索我國及其他國家社區老年護理研究的高質量英文文獻,了解國外社區老年護理發展的先進模式及思路,從而更好地為我國社區老年護理的發展及衛生政策的制定提供借鑒。