不俗即仙骨多情乃佛心

2012年,敦煌書法家丁永明曾來北京大學藝術學院訪學一年。也是在那一年的一次偶然的聚會上,我們認識了。從此,便以朋友相稱,我喊他“老丁”,他卻喊我“馮老師”。實際上我從他那里學到不少東西,他才是“丁老師”,我才是“老馮”。

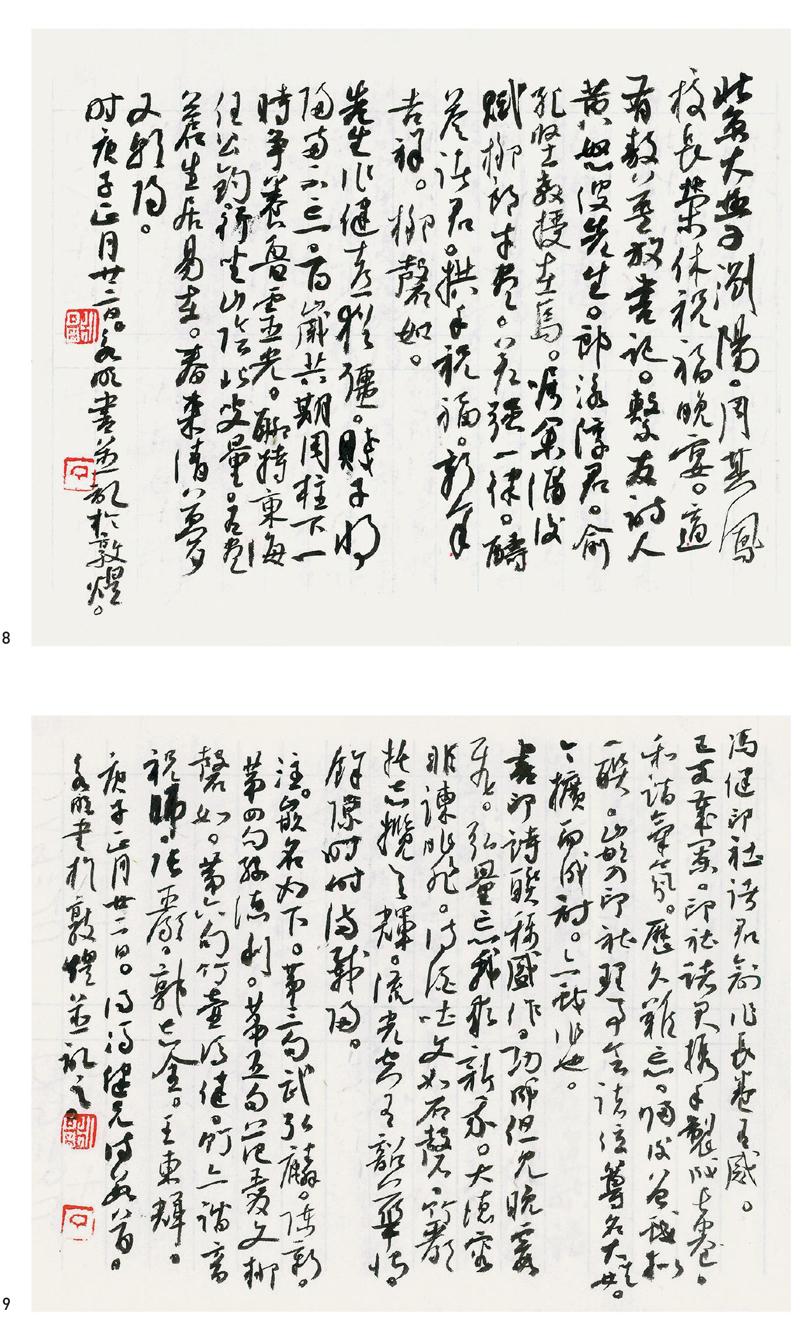

他每次來北京,我都要請他來北大暫停,花一天時間關上門來探討書畫藝術。有時請他示范行草書法用筆,有時二人書畫合作,頗似古代武俠小說中的“閉關練功”。還有一次,我拿出一本小冊頁請他演示古人筆法,他便將研習多年所得的古人常見行草筆法一一默寫出,遂成一冊,蔚為大觀。我讓他在冊頁封面上題寫“丁永明筆法示范”,他不愿意寫,說“我們是兄弟之間交流,何談示范”。我堅持請他題寫,理由是“兄弟之間亦可示范”。他拗不過我,只好就范。在冊頁的最后,他有如下落款:“時在戊戌初冬,和馮健兄探討王羲之筆法。永明并記于燕園。”我們二人的友誼于此可見一斑。

然而,當我拿起筆,想為永明兄的書法寫點文字時,卻感到并不是那么容易。最初,我對他行草書的認知是他應該主要學習以徐渭為代表的明清大草。但后來發現,他也不完全得益于明清大草,他雖然在體勢上學習了徐渭行草的精華,但在筆法上,卻把“二王”的筆法糅合了進來。除此之外,宋人的筆法(尤其是蘇軾和米芾)、清代八大山人、近代的白蕉、當代的張旭光等,他都有所取法。甚至敦煌寫經的那種縝密氣象,也在他的作品(尤其是小字作品)中時有流露。

我觀丁永明的書法,聯想到的總是一個“氣”字,由“氣”而延展為“氣韻”“氣勢”“氣場”“氣質”“氣魄”和“氣度”。

他的書法作品,首先讓人感受到的是“氣韻”。南朝謝赫曾提出繪畫的“六法”,并把“氣韻生動”作為六法之首,為歷代畫家所推崇。據啟功回憶,溥心畬的山水繪畫風格來源于其所珍藏的一幅南宋無款山水畫作。據說溥心畬曾反復研究這幅畫的筆墨技巧并化為己用,但他花了五年時間才琢磨透這幅畫的氣韻。溥心畬對學生說,五分鐘便可把自己學習宋畫的技法教會學生,但是“氣韻”只能靠學生自己領會。觀畫首先要觀氣韻,觀書法又何嘗不是如此?永明的書作,無不氣韻生動。即便是小楷,亦不斤斤計較于點畫得失,而是表現出氣韻的“生動性”。這與書者的天賦秉性和性情學養密切相關。我認為這種能力更多是天生的,后天的修為雖可不斷對它進行淬煉,但大局靠天生。

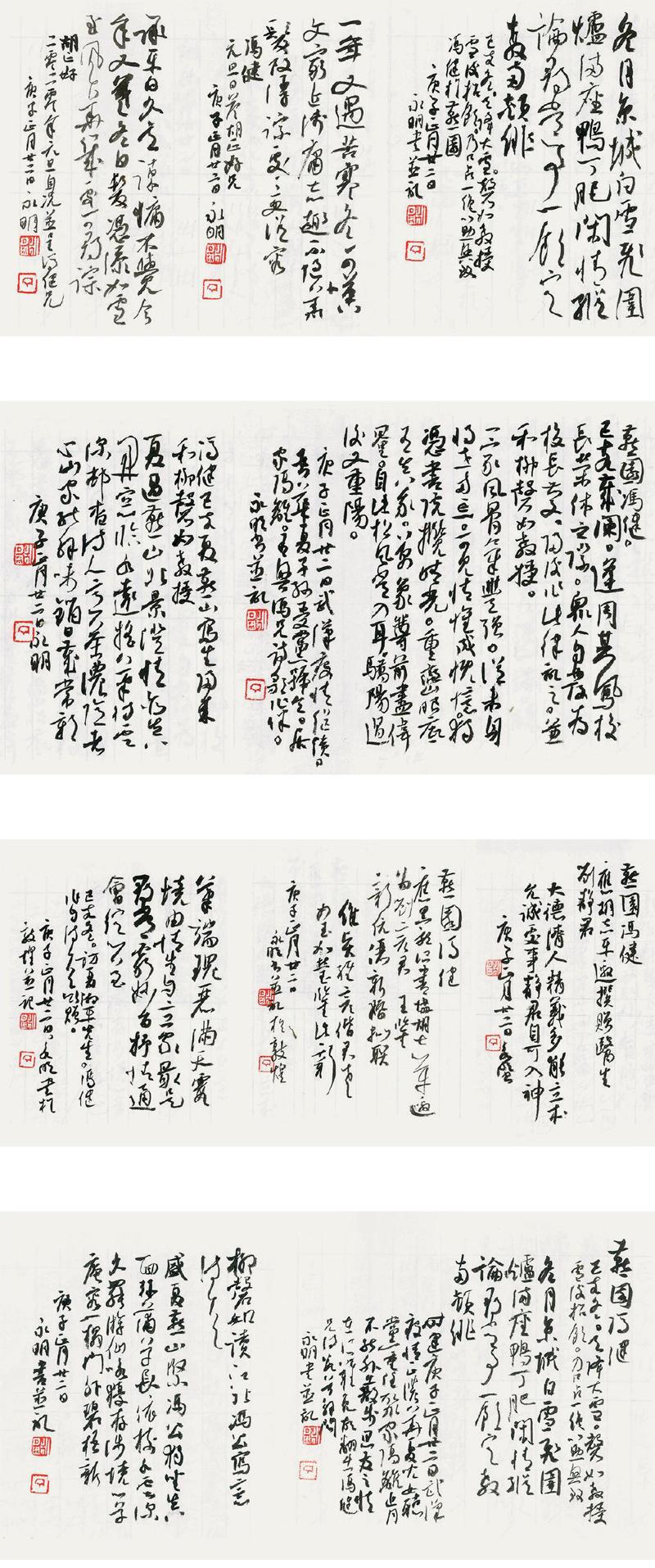

永明的書作,尤其是大草作品很有“氣勢”和“氣場”。縱覽整幅作品,似乎有一股“氣”在作品中游走流動,從上而下,從右至左,一股清氣,讓人感覺到其在紙張空間中游走、動蕩的軌跡。他的書法氣勢很大,動感很強,仿佛武林高手在打拳、過招。但這拳法似乎又不局限于太極拳,而是雜糅了多種拳法而形成的自家套路。他的一些大草作品,有的寫得激情四射,有的寫得略帶含蓄。但不管如何表達激情,他似乎都把握住了一個“度”,一切變化皆在這個“度”以內,尤其是對線質、點質及筆畫的表現,還都在傳統的法度以內,而沒有過度夸張。我想這與他在明清大草中摻入“二王”筆法規范有關,這使得他與國內一些寫大草的書家一味表達激情而不惜超越“度”的約束的做法拉開了距離。他沒有脫離傳統,也沒有因為過于強調點畫的抽象性而靠近“現代書法”。在他的大草作品中,點、線、塊面的空間結構要素,干濕濃淡的墨法要素,形態各異的筆法要素以及整體和局部乃至單字的虛實布局安排,營造了一個強大的、充滿動感的“氣場”,觀者無不受到這種氣場的感染。記得有一次,永明精心創作了四幅運用不同墨法的大草作品參加北大藝術學院組織的訪問學者的年展,他提前來到展廳,當時我也去了。我注意到一個細節。他進入展廳后,便要求把他的這套作品調到另一面墻上,因為另一面墻上掛的都是相對比較“安靜”的作品,他的作品最初懸掛的地方掛的全是充滿動感的草書。他說,要動靜搭配才好,都是動的,會跑到天上去了。這個細節,說明他是注重作品的氣場以及氣場與氣場之間的協調及搭配關系的。

在作品所具有的“氣勢”與營造的“氣場”的作用下,他的作品呈現出一種獨特的“氣質”,這種氣質又進一步彰顯了書家本人的“氣魄”與“氣度”。永明的書法作品所具有的“氣質”是一眼就可以感受到的,是可以從一大堆作品中跳出來的一種獨特的氣氛感受,那就是“不俗即仙骨”。他運用的來自傳統的筆法保證了這種書寫氣質的純正性與雅潔性,而飽受徐渭影響的結字方法與整體的章法布局模式又呈現了他性情的那種放縱性,凸顯他的個性與對時代性書寫特征的把握。他的書寫很有節奏感,用筆用墨的輕重、徐疾、暢澀、疏密、方圓、干濕、濃淡等充滿辯證法的對立特征都在他的作品中得到統一的展現。我仔細觀察過永明的執筆方式與書寫過程。實際上,他執筆很輕松,整個書寫過程也非常輕松,仿佛就是在一種輕松的游戲狀態下展現出書法的復雜形態與多變的韻律,在二維平面上營造了充滿傳奇色彩的空間結構形態。永明的外觀,給人一種“仙風道骨”的感覺,這種感覺在他的書法作品中也得到體現。2019年,他寫了不少近于小草風格的古詩詞作品,發來讓我欣賞。這一批作品吸收了懷素《小草千文》和八大山人結字的特點,寫得神完氣足、意定心閑,在不急不躁中頗見“仙風道骨”,格調很高。這就是他書法“氣質”好的一個例證。

永明的書法還有一種難以言傳的獨特氣質,那就是“悲苦豪情”和“苦澀味”的美學特征。在他的筆下似乎見不到特別順暢、圓滑的書寫,他一般會人為制造用筆的阻力,使書寫充滿了澀味和苦味,即使是出于氣勢的連貫需要而一揮直下的用筆,也都帶著澀味。在章法布局上,他善于造險,也善于破險,屬于擅長通過欹側取勢的書家類型。這些都給他的作品增加了苦澀味道。他喜歡寫不熟悉的內容,越是第一次書寫的內容,越有超常的發揮,說明他看中隨機性創作所造成的“機趣”與不可重復性,這也是他與一般書家不同的地方。很多書家在不同的場合反復書寫同一內容。絕不寫沒有把握的內容或沒寫過的內容。這樣會造成作品的“熟”,再寫下去,可能會由“熟”變“俗”了。永明卻截然不同,他通過寫生疏的內容,使作品流露出一種“生拙”的氣息,也暗合他“苦澀味”美學的氣質特征。我猜想,這種氣質一定與他的人生閱歷有關。

他有一幅作品入選《暢思新時代 聚力新征程—酒泉市政協書法美術展作品集》,寫的是宋人李之儀的《卜算子·我住長江頭》,此幅大草作品,線條不似他其他作品那么激越跌宕,但用筆帶著澀味和苦味,恰恰寫出了相思者的哀愁。這表明他在創作時對文字內容所表達的情感以及如何用毛筆去傳達這種情感是有充分考慮的。在“河西五市美術書法名家作品邀請展”中,他參展的一幅草書,寫的是晏殊的《浣溪沙》,也處理得非常到位。線條時而老辣,時而暢達,既有豪情的一面,又有婉約的一面,感覺書者是要借助此詞和筆墨,把內心壓抑的感情表達出來。在他的書法作品中,從來見不到甜熟的一面,看到的永遠是悲苦的豪情。所以,他的字絕不是糖水,而更多是帶著苦味的茶和咖啡。從他的書法作品里,我經常能讀出“悲苦豪情”四個字,也許這與他偏居一隅而又心有不甘地向往可以大展身手的平臺有關,也許與他的人生曾經歷過的種種苦難有關。盡管我沒有問過他經受過何種苦難,但我從他的作品中讀出了這種信息。他的那種被壓抑的豪情時常會在作品中釋放,如即將爆發的火山一般,一觸即發。也許這種心理狀態正暗合徐渭的創作狀態,所以從精神層面上,他找到了與徐渭共振的契合點。

劉熙載在《書概》中說:“書者,如也,如其學,如其才,如其志。總之曰,如其人而已。賢哲之書溫醇,俊雄之書沈毅,畸士之書歷落,才子之書秀穎。” 劉熙載用這一段話來形容書法和人的關系,真是令人拍案叫絕。有什么樣的人,就會有什么的書法。人無豪情,筆下怎能寫出豪情?所以,大草不是人人都能寫出的,人須先有狂放豪邁的氣度和不拘一格、自由揮灑的性情,方有寫成大草的可能。但草書又不是自由揮灑這么簡單,因為草書非常講究法度。姜夔在《續書譜》中說:“古人作草,如今人作真,何嘗茍且。其相連處,特是引帶。嘗考其字,是點畫處皆重,非點畫處偶相引帶,其筆皆輕。雖復變化多端,而未嘗亂其法度。”所以,既要有性情,又要遵循法度,才能寫成草書。永明無疑深諳此理。他書寫的作品《杜甫〈望岳〉》應該是他大草作品的代表作。該作氣勢逼人,氣魄宏大,體現書者高超的用筆技巧、較強的駕馭紙筆的能力和杰出的造境、造險和破險的功夫。用筆、用墨的輕重變化明顯,線條搖曳跌宕,富有姿態,“宗”“如何”“齊”“昏”“曉”“蕩”“歸”“會”“當”等字處理得當,若人無氣魄是斷然寫不出這種有氣魄的字來的!而這些書寫狀態又都是由他本人的“氣度”決定的。紙張如戰場,書家執筆運于紙上,恰如兵家排兵布陣。而“料敵制勝,計險阨遠近,上將之道也”(《孫子》),又豈是世間庸才所能比擬?

永明本人體形偏瘦,又蓄須發,不善言辭,見之常擔憂其身體之羸弱,然其筆下卻有千鈞之力,紙上常施展萬般豪情,令人感嘆為何“人書”不統一若此!然而,熟悉永明的人都知道,他是一個有才情、有性情、有真情的人,總之是一個“多情”的人。他平時的書寫量很大,也不甚珍惜,經常贈送友人。我有時將所得詩詞新作發他一觀,沒想到他都作為書寫內容寫下來了。我給他發送過詩稿后,發現有不合適的用詞,便將修訂的詩稿再次發他,有時面目全非,完全重寫了,后來才發現,他也同步地在第一遍的書寫稿上修改了詩詞,涂涂改改,頗有顏真卿《祭侄文稿》的意趣。我曾經給他發送了一篇2000字的雜文,他竟然也寫了下來。我說,下回發一本書稿給你。他說,書稿十萬字以內都可以抄寫。我本是開玩笑的話,他卻是認真地答復。在我看來,也正是因為他的這種“真”,才有他作品呈現出的那種既“天真”又“爛漫”的品位和氣韻。

蔡邕在《筆論》中說:“書者,散也。欲書先散懷抱,任情恣性,然后書之。若迫于事,雖中山兔毫不能佳也。”永明曾用他孩子作業本的反面,以小行草書體抄寫我用微信發送給他的我的一些與詩友們唱和的詩詞新作,并許諾下次見面時送給我賞玩。我看后大為驚嘆。這些小行草寫得散散落落,隨意成局,有的似“二王”信札,有的似蘇軾《黃州寒食帖》,有的似白蕉《蘭題雜存》,有的似孫過庭《書譜》,有的似八大山人信札,有的似敦煌寫經中的《因明入正理論后疏》,堪稱“逸品”之作,是我見過他寫得最妙的一組小字作品。能寫出這樣的效果,完全是因為他在“散懷抱”的狀態下完成的,他為蔡邕的理論提供了一個難得的現代實證。這種朋友間的詩書交往,不帶有任何的功利色彩,完全是一種性情的自然流露,故而他寫得輕松隨意。古人說“無意于佳乃佳”,誠不我欺也!

永明身邊的朋友都知道,這個敦煌“丁胡子”還是一個大善人。其作品送人無數不說,朋友在有需求時,總是第一時間想到他。原因很簡單,老丁“不在乎”“好說話”。老丁的這種好人緣,也使得他“廣結善緣”。聽說,他在上中學時,便與張海先生保持多年的通信聯系,向張先生請教書法,張先生則每信必回,前前后后積有數十封通信。也許是張海先生的為人影響了他。

當代草圣林散之先生生前最喜歡書寫一聯曰:不俗即仙骨,多情乃佛心。老丁書法的不俗與為人的“仙風道骨”前已述及,既然他“多情”且廣結善緣,我猜想他一定具有菩薩心腸,有“佛心”是必然的了。今以此聯為題,撰寫小文一篇以贈,愿他的書法能再進一步,青史留名!