北約再轉型悖論及中國與北約關系

吳昕澤 王義桅

(1.中國人民大學,北京 100872)

2019年12月初,北大西洋公約組織(North Atlantic Treaty Organization,NATO,以下簡稱北約)在倫敦舉行首腦峰會,慶祝聯盟成立70周年并為聯盟接下來的任務指明方向。這次峰會既是北約對過去70年取得成就的一次總結,更是對未來聯盟繼續轉型以適應新的國際環境的一次規劃。在峰會中,北約除就軍事改革、反恐、軍備控制,以及與俄羅斯關系等傳統議題進行磋商外,還首次討論了中國崛起問題。

經過70多年的發展與轉型,北約已經從最初以集體防御為主的軍事聯盟,轉變為如今任務多樣且不斷擴大的政治—安全聯盟。然而,百年未有之大變局給北約帶來新挑戰。傳統敵手的消失、地緣政治的回歸、全球公共衛生危機等非傳統安全威脅,都導致北約的未來發展面臨重重困難,北約開始深入反思,以期通過再轉型來應對一系列挑戰。而難以逾越的合法性危機使北約疲于尋找強有力的繼續存在的理由,用以維護聯盟的團結,而中國影響力的提升使美國和北約感到了“威脅”,北約也因此將目光投向崛起中的中國。北約作為世界上最大的軍事政治聯盟,正在積極進行全球擴張,中國的影響力遍布全球,二者必然存在越來越多的利益交織。在新的國際環境下,北約的再轉型究竟面臨怎樣的悖論,中國與北約的關系又將如何發展?這是本文要探討的問題。

一、北約的發展歷程與面臨的挑戰

回顧北約70多年的發展歷程,綜合北約的戰略目標與核心任務,可以將其發展分為四個階段,從建立之初到冷戰結束是第一階段;冷戰后,隨著國際局勢的重大變化,北約開始了轉型之路;“9·11”事件的發生使北約內部開始重新審視其對外政策;近年來,傳統安全與非傳統安全的雙重挑戰以及中國崛起給北約帶來的“威脅感知”等因素使北約開始探索再轉型之路。

1.1 第一階段:北約建立集體安全典范

隨著1949年4月4日《北大西洋公約》的簽訂,北約宣告成立。北約成立之初有12個成員國,《北大西洋公約》是該組織的基礎,規定了北約的宗旨、原則等內容,尤其是其中的第五條款即集體防御條款,是條約的核心內容。①“對于歐洲或北美之一個或數個締約國之武裝攻擊,應視為對締約國全體之攻擊。”“The North Atlantic Treaty”,NATO,April 10, 2019, https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_17120.htm?.從成員國共同制定并一直遵守的《北大西洋公約》中可以看出,北約在建立之初是將集體防御(即捍衛成員國的自由與安全)作為首要目標與核心任務的。冷戰時期,美國與歐洲國家共同面臨著以蘇聯為首的社會主義陣營的“威脅”,大西洋兩岸表現出了較高的團結性。

北約的建立是集體安全的一次成功實踐,因為它確實保障了成員國的安全。同時,在北約提供的軍事保護下,歐洲國家經濟得以恢復,實現了二戰后的復蘇。這些共同維護了大西洋聯盟的價值觀與安全。

1.2 第二階段:北約在冷戰后的轉型

東歐劇變、蘇聯解體等一系列事件的發生使北約面臨的國際安全環境發生了重大變化。北約成立之初的三個目標——“擋住俄國人、留住美國人、摁住德國人”(Keep the Russians out,the Americans in, and the Germans down)②Brian J.Collins, NATO: A Guide to the Issues, Praeger,2011, p.11.——已經不再具有適用性。其中,蘇聯的解體使北約失去了重要的傳統敵手,東西德統一和歐洲一體化的推進也使防止德國軍國主義復活變得不再必要,而華約的解散更使北約面臨是否有必要繼續存在下去的質疑。面對嚴重的合法性危機,北約開始通過轉型來塑造新的合法性。北約轉型司令部設在美國諾福克,由美國人主導北約轉型,為“留住美國人”提供了理由。

在冷戰后的轉型中,北約開始重視成員擴大與非傳統安全挑戰,重點關注了三個方面的議題,首先便是東擴。由于蘇聯的解體,原蘇聯加盟共和國紛紛獨立,俄羅斯又疲于處理國內問題,因此中東歐地區出現權力真空。北約開始了擴大的進程:1991年,北約與前華約國家共同成立“北大西洋合作委員會”;1994年,北約在布魯塞爾召開首腦會議,通過“和平伙伴計劃”;1995年,北約發布“東擴可行性研究報告”;北約也在1997年與俄羅斯簽署了“北約與俄羅斯相互關系、合作與安全基本文件”,以掃清東擴障礙。③王義桅等編譯:《北約是什么——北約重要歷史文獻選編之一》,世界知識出版社,2013年版,第346-348頁。這些舉措旨在拓展自己的伙伴關系,積極幫助原蘇東國家改革,以符合加入北約的條件。其次,北約認為針對成員國領土的大規模戰爭的可能性已經較小,北約在1991年出臺的戰略概念中提到:“北約面臨的安全挑戰和風險與過去不同了。對北約歐洲前沿同時發動大規模打擊的威脅已經有效排除,因此聯盟戰略不需要再聚焦于這一點。”①“The Alliance’s New Strategic Concept”, NATO, August 26,2010, https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_23847.htm.北約由此將關注重點轉向沖突預防與危機管理等非傳統安全方面,將軍事與政治手段相結合,增加自己的行動范圍。通過實施維和與人道主義援助等行動,北約為自身尋找了新的合法性來源。例如,1992年,北大西洋理事會決定成立一支快速反應部隊,承擔西歐以外的維和任務;1998年,北約建立歐洲—大西洋地區災難反應行動中心。②王義桅等編譯:《北約是什么——北約重要歷史文獻選編之一》,世界知識出版社,2013年版,第346-349頁。這些新任務使北約找到了新的轉型方向,給聯盟提供了新的使命,維護了成員國的團結。最后,北約除繼續重視自身傳統的集體防御目標外,開始著重將北約作為跨大西洋自由與民主價值連接的紐帶,作為北美與歐洲磋商與合作的論壇,并開始重視歐洲安全與防務特性(Euro?pean Security and Defense Identity,簡稱 ESDI)的建立。北約期望在新的國際環境下從一個安全共同體轉變為政治共同體,除軍事合作外,也為大西洋兩岸的政治交流和協商溝通提供平臺。

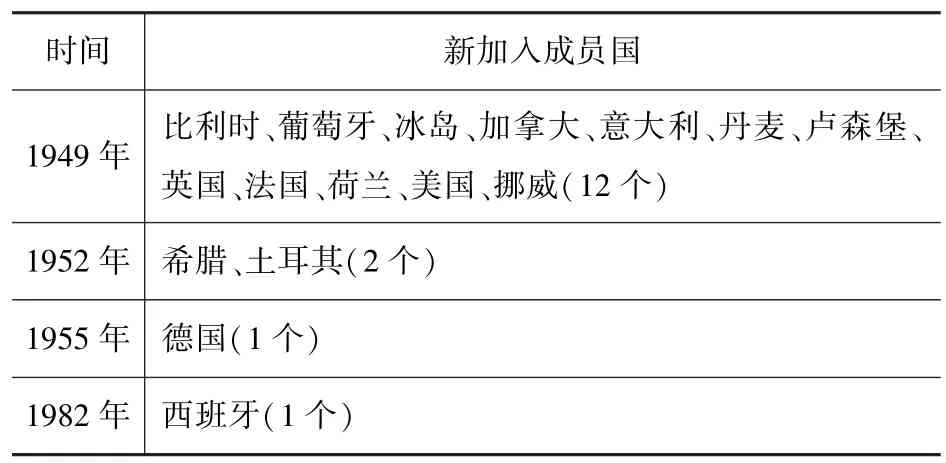

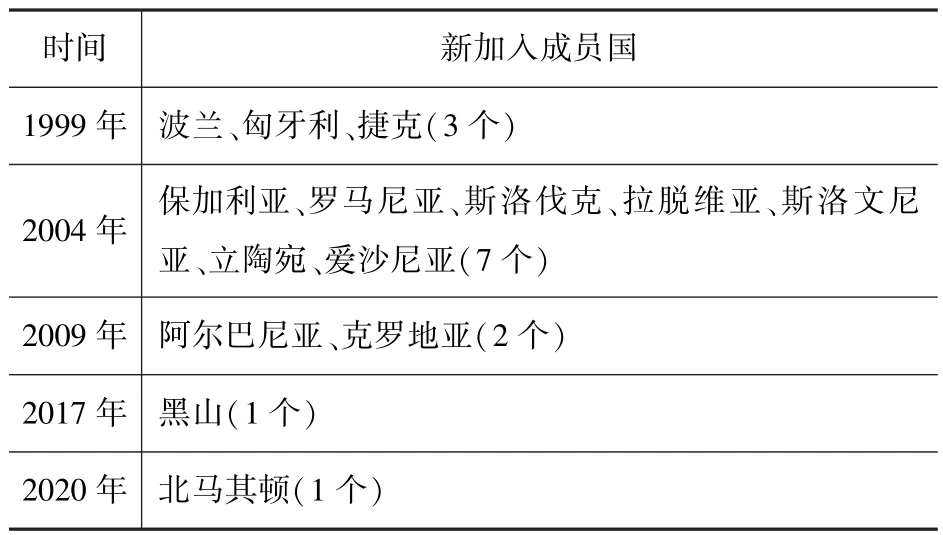

1.3 第三階段:“9·11”事件后“全球北約”(Global NATO)的擴展

如果說冷戰后北約的擴大僅局限于歐洲地區的話,那么“9·11”事件后的北約開始了真正的全球化進程,將“北約全球化”戰略付諸實踐,打造“全球北約”。“9·11”恐怖襲擊事件使北約首次啟動了《北大西洋公約》第五條款,③“Countering Terrorism”, NATO, December 10, 2019, ht?tps://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_77646.htm.這一事件本該使成員國團結起來、共同應對恐怖主義,但是事后的北約卻表現出空前的分裂。首先,美國繞開北約,攻打阿富汗。由于美國對需要與其他18個成員國達成一致缺乏信心,因而并未以北約的名義發動阿富汗戰爭,導致北約在這場戰爭中被邊緣化,沒有發揮更大的作用。美國更傾向于追求“使命”指引下的非正式聯盟。④時任美國國防部長拉姆斯菲爾德(Donald Rumsfeld),曾在北約國防部長秋季會議上發表講話稱:“使命尋找聯盟,而不是聯盟尋找自己的使命。”鑒于傳統盟國之間的凝聚力下降,美國主張采取非正式聯盟和特別聯盟等形式來解決某個特定的問題。參見趙俊杰、高華主編:《北狼動地來?——北約戰略調整與歐盟共同防務及其對中國安全環境的影響》,中國社會科學出版社,2011年版,第63-65頁。其次,在伊拉克戰爭中,法德等國與美英等國的矛盾和分歧使北約的凝聚力急劇下降。法德等國認為,應當首選政治解決伊拉克問題,即使動武也要經聯合國授權,但英國等則支持美國迅速對伊拉克采取軍事行動。⑤趙俊杰、高華主編:《北狼動地來?——北約戰略調整與歐盟共同防務及其對中國安全環境的影響》,中國社會科學出版社,2011年版,第69-71頁。這些都使北約的生存面臨巨大挑戰,在此情況下,北約繼續進行改革,以應對被架空的危險。一方面,北約加緊實施冷戰后的擴大政策,拓展勢力范圍,通過《伊斯坦布爾合作倡議》和眾多聯絡國等擴大伙伴關系網絡。早期的東擴政策在這一階段收到成效,在北約目前的30個成員國中,有11個國家是在2001年之后加入北約的(參見表1)。另一方面,通過與聯合國、歐盟、非盟等國際組織的合作,北約更加關注人道主義援助、打擊海盜、反恐和其他全球公域(Global Com?mons)⑥全球公域(global commons)概念不斷演變,不同學者對這一概念有不同的定義,美國戰略家認為全球公域安全問題分為四大類:海上安全問題、外太空安全問題、網絡安全問題和航空安全問題。王義桅:“全球公域與美國巧霸權”,《同濟大學學報(社會科學版)》,2012年第2期,第49-50頁。的任務,在全球范圍提升自身的影響力,提高自身作為跨大西洋安全紐帶的價值,以行動增強成員國的凝聚力。例如,北約軍隊從2009年開始在非洲之角巡邏以打擊海盜。北約領導的“海洋盾牌”行動明顯減少了這一地區的海盜襲擊,從2012年5月開始,再無商船被海盜劫掠。⑦“NATO Concludes Successful Counter-piracy Mission”,NATO, December 15, 2016, https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_139420.htm? selectedLocale=en.

表1 北約擴大時間表

續表

1.4 第四階段:北約面臨新挑戰

在二十一世紀第一個十年里,北約一直沿用1999年出臺的戰略概念。進入2010年,北約出臺了《積極接觸,現代防務》這一新的戰略概念,將集體防御、危機處理和合作安全作為三項基本核心任務。①“Active Engagement, Modern Defence”, NATO, May 23,2012, https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_68580.htm.國際安全環境不斷變化,北約發展受到一系列新挑戰的影響,但是其目前還沒有出臺新的戰略概念。首先,面臨傳統安全威脅與地緣政治的回歸之勢。自冷戰之后,北約便將關注重點轉向非傳統安全領域,這是由于北約判定針對成員國領土發動大規模侵略戰爭的可能性已經非常小了,北約面對的挑戰更多集中于非傳統安全領域。然而,隨著國際安全形勢的變化,地區沖突和局部戰爭越來越威脅國際社會的穩定,無論是2008年俄羅斯與格魯吉亞在南奧塞梯發生的軍事沖突,還是2011年的利比亞戰爭及2014年的烏克蘭危機等,都反映了傳統安全與地緣政治的回歸。為了應對更多不確定的挑戰,北約在2020年啟動了“北約2030進程”(NATO 2030)。北約秘書長延斯·斯托爾滕貝格(Jens Stoltenberg)在其針對這一進程的講話中提到,“北約必須保持軍事上的強大、增強政治性與全球性。軍事力量對北約至關重要,北約未來會繼續加大軍事投入并增強軍事能力”。②“Secretary General Launches NATO 2030 to Make Our Strong Alliance even Stronger”, NATO, June 9, 2020, https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_176193.htm? selectedLocale=en.

其次,全球氣候變化、恐怖主義與新冠肺炎疫情等非傳統安全也挑戰著以軍事實力為顯著優勢的北約。軍事力量并不是確保安全與繁榮的唯一手段,北約秘書長也曾表示,新冠肺炎疫情已經清楚地證明了應對非軍事挑戰與威脅的重要性。③“Remarks by NATO Secretary General Jens Stoltenberg on Launching#NATO2030-Strengthening the Alliance in an Increasingly Competitive World”, NATO, June 8, 2020, https://www.nato.int/cps/en/natohq/opinions_176197.htm? selectedLocale=en.全球資源的重新配置及供應鏈安全等問題使北約意識到軍民合作的重要性,作為世界上最大的軍事聯盟,北約開始思考并重新定義疫情時代包容性的跨大西洋安全。因此,北約秘書長在談到“北約2030進程”時也提到了北約的政治性問題。他強調北約在未來要突出政治團結性,要使北約的政治功能與軍事一樣有效,這就需要軍事和非軍事、經濟和外交等多樣化的手段。同時,北約也必須成為一個能夠坦率討論和真誠協商的論壇。④同③。北約副秘書長米爾恰·杰瓦訥(Mircea Geoanǎ)也對北約的政治性做了解釋:“北約不只是一個防御性組織,我們也是一個政治實體。我們是民主國家的聯盟。當事情變得復雜,當我們需要預測未來,或者我們需要解決當前危機的時候,我們都要在政治上變得更加強大。”⑤“Remarks by NATO Deputy Secretary GeneralMircea Geoanǎ at the Brussels Forum”, NATO, June 30, 2020, https://www.nato.int/cps/en/natohq/opinions_176949.htm? selectedLocale=en.北約對政治性與非軍事安全的強調指明了未來十年的發展方向,也表明北約意欲從政治性與全球伙伴關系方面為自身尋找新的合法性來源。

最后,中國崛起觸發了美國與北約的“威脅感知”。北約與俄羅斯的關系自2014年開始緊張,北約內部在如何對待俄羅斯問題上也矛盾不斷。在這種情況下,中國的崛起更引發美國及其盟友的緊張。北約與俄羅斯關系的破裂以及中美摩擦的加劇引發了關于“新冷戰”的爭論。美國希望北約充當抵制中國崛起的有力工具,在北約倫敦峰會前,美國國務卿蓬佩奧(Mi?chael Pompeo)曾談到,“中國是北約的巨大風險,中國正試圖滲入北約體制”,他提醒北約做好準備以應對中國崛起。①“Secretary Michael R.Pompeo Remarks at the McConnell Center’ s Distinguished Speaker Series: ‘Diplomatic Realism, Re?straint, and Respect in Latin America’”, U.S.Embassy in Argentina,December 2, 2019, https://ar.usembassy.gov/secretary-pompeo-re?marks-on-diplomatic-realism-restraint-and-respect-in-latin-ameri?ca/.上述局勢催促北約思考是否要追隨美國打壓中國以及如何在中美歐俄之間尋求平衡。傳統安全威脅在回歸,中國崛起,以及疫情的地緣政治影響在加劇,在這種復雜的環境下,北約的再轉型面臨著重重挑戰。

二、北約的再轉型悖論

北約自成立以來便隨著不斷變化的國際安全形勢進行轉型與改革,這也是其在華約解散之后能成功發展為一個安全共同體并存續至今的重要原因。近年來,安全形勢發生了變化,北約若想繼續發揮影響,需要在冷戰后轉型的基礎上進行再轉型,以應對新的挑戰。然而,新的國際環境和新的挑戰使北約的再轉型不可避免地面臨三大悖論,即北約成員國擴大的得失悖論、歐洲追求戰略自主與美國保持戰略優勢之間的悖論,以及北約核心任務在全球擴張與聚焦成員安全之間調整的悖論,這涉及北約成員擴大的邊界、內部的利益分歧及核心任務的調整。

2.1 悖論一:北約的擴大悖論(即不擴大,合法性不足;擴大,合法性受損)

北約再轉型過程中面臨的第一個悖論便是成員國擴大問題,即北約不斷擴大是為了掌握戰略主動,增進自身合法性,但成員的擴大卻反過來增加了北約集體行動的難度,并最終損害其合法性。

2020年,北馬其頓正式加入北約,成為北約第30個成員國。作為北約基礎性文件的《北大西洋公約》在第十條款中明確規定:經成員國一致同意,可以邀請發揚公約原則并對北大西洋地區安全有所貢獻的任何其他歐洲國家加入公約。②“The North Atlantic Treaty”, NATO, April 10, 2019, ht?tps://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_17120.htm.北約在冷戰后積極實施東擴,將中東歐國家納入自身安全體系。目前,波斯尼亞和黑塞哥維那正在參加北約的成員國行動計劃,為加入北約做準備。③“Membership Action Plan (MAP)”, NATO, March 23,2020, https://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_37356.htm.北約也積極發展與格魯吉亞、烏克蘭等國家的關系,通過伙伴關系及與非北約成員國開展合作來擴展自身影響。

北約的擴大確實會給聯盟帶來利益。通過成員國的不斷擴大,北約將勢力范圍逐漸向整個歐洲擴展,并輻射亞洲和非洲地區。這一方面有利于北約在更加廣泛的范圍內傳播其民主價值觀,維系大西洋兩岸關系,增加其合法性來源。同時,這也有利于歐洲安全局勢的穩定。另一方面,將觸角伸及俄羅斯和中國的邊境地區、擠壓他國戰略空間的同時,也增加了北約的地緣政治優勢及與俄羅斯等國博弈的優勢籌碼,也為在俄羅斯“大國威脅”下生存的各小國提供了安全保障。

然而,北約的無限擴大也會為其帶來弊端。由于北約在處理問題時采取協商一致原則(Consensus Decision?making),④協商一致原則是北約自1949年成立以來在決策過程中所采用的唯一的基本原則,這意味著北約所有決定都是由成員國討論協商之后做出的,即成員國通過彼此協商而不是投票做出決策。參見“Consensus Decision-making at NATO”,NATO,March 14, 2016, https://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_49178.htm#: ~:text= Consensus%20decision%2Dmaking%20means%20that,to%20disagree%20on%20an%20issue.&text= The%20principle%20of%20consensus%20decision%2Dmaking%20applies%20throughout%20NATO.而成員國的擴大無疑會增加協商一致的難度,使北約通過決議更加困難。同時,美國等分擔大部分北約軍費的成員國會認為,由于經濟發展水平的限制,新加入的小國是“免費搭車者”,成為北約的負擔。在這種情況下,美國及歐洲一些國家更加傾向于繞過北約采取行動,這將使北約處于更加孤立的處境。

可見,北約成員國擴大面臨著得失悖論:若是北約不進行擴大,則勢力范圍受限,戰略主動性會被削弱;而繼續擴大,其新的成員國將使北約面臨新的安全認知與邊界,而且由于擴大帶來的新麻煩和混亂將使北約維護統一及開展行動的成本和風險增高。因此,北約擴大的邊界是其再轉型過程中必須解決的問題。北約擴大主要出于兩點考慮:一方面,成員國的增加可以擴展美國主導的西方民主價值觀,使更多的國家認同其發展模式,更便于美國對歐洲事務和跨大西洋聯系的掌控,同時與歐盟擴大搶奪地盤。另一方面,北約在歐洲地區勢力范圍的擴大有利于其掌握主動權,壓縮俄羅斯的戰略空間。北約建立之初便將重點放在歐洲,同時歐洲也是美國的核心利益所在。《北大西洋公約》雖然規定了北約保持開放,但是其也規定新成員要來自歐洲國家,北約在未來為吸納歐洲以外地區國家而共同協商修改《北大西洋公約》的可能性非常小。因此,北約成員國的擴大存在一個歐洲邊界。對于歐洲以外的國家,北約很可能繼續通過伙伴關系及地區行動與各方加強聯系,其中,北約在亞太和中亞地區伙伴關系的發展勢必影響中國和北約之間的關系,但北約成員擴大的歐洲邊界也避免了與中國在地理上的直接接觸。

2.2 悖論二:歐洲追求戰略自主與美國保持戰略優勢的悖論

北約再轉型過程中所面臨的第二個悖論涉及成員國的利益分歧問題,即美國力促北約轉型,以便歐洲成員國承擔更多的義務,但隨著歐洲不斷追求戰略自主,這反過來又在一定程度上阻礙了美國對北約的主導和戰略優勢。這一悖論引發北約內部以美歐矛盾為主的利益分歧,表現為美國和歐洲在處理諸如中國和俄羅斯等問題上的不同政策主張和原則方法。

北約作為連接美歐安全關系與雙方價值觀的紐帶,其發展與轉型離不開美國與歐洲的共同影響,其中美國的大西洋主義發揮著重要作用。首先,北約的建立便是在美國的主導下展開的,其作為對歐洲軍事安全的承諾,與對歐洲經濟援助的馬歇爾計劃一起構成冷戰時期美國主導歐洲事務的兩個方面。冷戰后,北約被保存下來繼續充當美國操控歐洲并擴展其全球影響的工具。北約的轉型也始終追隨美國的國家戰略。其次,美國通過一系列手段來主導北約。北約的轉型司令部設在美國,北約的最大出資方和主要裝備技術提供者是美國,而且北約的歐洲盟軍總司令由美國軍官擔任,以及北約的協商一致原則等都成為美國不斷影響北約的手段。①王義桅主編:《轉型的北約與變動的世界》,世界知識出版社,2015年版,序言第2-3頁。北約2018年9 310億美元的防務開支中,美國出資6 420億美元,美國一國的出資額占北約防務開支的近七成。北約要求成員國防務開支要達到其國內生產總值(GDP)的2%,而根據北約2019年最新的預估數據,能達到這一標準的只有9個國家,法德意等歐洲國家都未達到標準。②NATO Public Diplomacy Division, “Defence Expenditure of NATO Countries(2013-2019)”, NATO, November 29, 2019, ht?tps://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/pdf_2019_11/20191129_pr-2019-123-en.pdf.從以上事實可以看出,美國想做的事情,北約不一定完全跟隨,而美國不想北約做的事情,北約絕對做不到。因此,在接下來的北約再轉型中,美國也將繼續對北約施加影響,根據美國的國家利益為北約制定方向。其中,除繼續防范俄羅斯“威脅”外,在中美摩擦不斷升級的背景下,美國希望北約追隨自己,成為應對中國崛起的有力工具。

在美國的庇護下,歐洲可以發揮其作為民事力量、規范性力量的作用,但冷戰后美國的全球擴張使其分身乏術,美國不愿繼續負擔北約大部分的軍費開支。因此,美國積極推動歐洲成員國承擔更多責任,推進北約內部的“歐洲支柱”建設,但這些舉措卻使歐洲有了更大的自主權,影響力日益提升。例如,北約在1999年成員國峰會上認可了“圣馬洛倡議”,并聲稱愿意為歐盟提供資源,用于那些聯盟整體上沒有介入的行動。①“圣馬洛倡議”是1998年由英法提出的,主張建立歐洲獨立防務。殷翔、葉江:“后冷戰時期歐盟—北約關系演變探析”,《國際觀察》,2010年第1期,第46頁。同時,根據“柏林附加”(Berlin Plus)協定的規定,歐盟在北約作為整體而不參與的危機管理行動中,可以利用北約的集體能力和資產。據此,2003年,歐盟接替北約,在馬其頓執行“協和”行動;2004年,歐盟接替北約在波黑實施“木槿花”行動。②張茗:“‘戰略性伙伴關系’往何處去?——歐盟—北約關系剖析”,《歐洲研究》,2009年第3期,第56頁。此外,歐洲安全與防務特性的發展和歐洲快速反應部隊(European Rapid Reaction Force,簡稱 ERRF)的啟動,也使北約內部的歐洲主義不容忽視。③“歐洲安全與防務特性”是指北約在某種程度上的“歐洲化”,它將歐洲與美國、歐盟與北約兩者的安全利益結合起來,既考慮到歐洲發揮更大和更獨立的政治作用的愿望,又考慮到歐洲繼續依仗美國和北約的軍事能力這一事實。“歐洲快速反應部隊”使歐盟有能力在北約不介入的情況下獨立實施危機控制、維和及救援行動,顯示了歐盟建立獨立防務力量的決心。趙俊杰、高華主編:《北狼動地來?——北約戰略調整與歐盟共同防務及其對中國安全環境的影響》,中國社會科學出版社,2011年版,第116-117頁。

冷戰時期,歐洲國家面臨來自蘇聯的威脅,因此在軍事安全上極力依靠美國和北約的保護。但是,隨著“共同敵人”蘇聯的消失,歐洲追求戰略自主和發揮獨立作用的愿望也不斷提高。近年來,民粹主義影響的加劇、對防務開支及安全認知的分歧導致歐洲不斷分化:其一,以英國為代表的傳統親美派;其二,以法德為代表的追求戰略自主的西歐國家,他們是歐洲聯合的開拓者,對于發展自己的防務比較積極;其三,中東歐地區由于對俄羅斯的擔憂而追隨美國的國家,他們更期望依賴美國和北約的核保護,不愿為軍事安全再付出資源以建立北約之外歐洲自己的防務,而且這些國家也不相信靠歐洲自身的力量可以抵抗俄羅斯,但是這些中東歐國家并不因此反對中國;其四,土耳其是北約內部另外一個分裂因素,其加入歐盟無望轉而尋求地區做大并拿北約背書,與希臘的沖突影響了北約內部的團結,土耳其也曾經想要購買中國的紅旗導彈,且近年來不斷向俄羅斯走近,圍繞敘利亞問題擴大與俄羅斯軍事合作,不顧北約盟友反對購買俄羅斯防空導彈系統,刺激美國和北約。④李亞男:“土耳其與北約:跛腳的同盟關系”,《世界知識》,2020年第2期,第46頁。在以上四類國家中,以法德為代表的部分歐盟國家越來越意識到建立自身獨立防務體系的重要性。2019年初,法德在亞琛簽署“新愛麗舍條約”,宣布重啟“法德發動機”,在歐洲的防務合作上發揮帶頭表率作用,提出“要在軍事領域建設高效、團結和可靠的歐洲”。⑤陳旸:“從‘北約腦死亡’論看德法防務分歧”,《世界知識》,2019年第24期,第11頁。新一屆歐盟委員會主席馮德萊恩(Ursula Von der Leyen)將本屆歐委會定位為“地緣政治委員會”(Geopolitical Commission),表示歐盟意欲加強在地緣政治世界中的力量,使用“權力的語言”,發展自己的戰略自主權。⑥解楠楠、張曉通:“‘地緣政治歐洲’:歐盟力量的地緣政治轉向?”,《歐洲研究》,2020 第 2期,第 1-2,28頁。歐洲強調戰略自主,因而在對待俄羅斯與中國問題上與美國存在分歧。而對于俄羅斯,資源問題是影響歐洲對俄態度的重要方面。2020年1月,“土耳其溪”天然氣管道正式啟用,俄羅斯天然氣通過這一項目輸送到歐洲,俄羅斯總統普京(Vladimir Putin)表示,這將對南歐國家的經濟產生積極影響,并且能從整體上保證歐洲能源安全。美國總統特朗普(Donald Trump)則表示,要對參與這一項目的企業表示制裁。⑦“不顧特朗普制裁!土俄啟動‘土耳其溪’天然氣項目”,中國新聞網,2020 年 1 月 9 日,https://baijiahao.baidu.com/s? id=1655220060419773137&wfr=spider&for=pc。至于中國方面,中國與歐洲國家存在緊密的經貿聯系,如中國連續三年作為德國在全球最大的貿易伙伴,⑧“中國今年上半年仍為德國最大貿易伙伴”,中國新聞網,2019 年 8 月 22 日,http://www.chinanews.com/gj/2019/08-22/8933958.shtml。中國也是法國在亞洲的第一大貿易伙伴。⑨“中國同法國的關系”,中華人民共和國外交部網站,2019 年 12 月,https://www.fmprc.gov.cn/web/gjhdq_676201/gj_676203 /oz_678770 /1206_679134 /sbgx_679138 /。中歐關系的全球意義凸顯,使北約內部的歐洲國家很可能不會完全追隨美國的步伐而對抗中國。歐美在對待俄羅斯和中國問題上的差異在本質上加劇了美國與歐洲控制與反控制的矛盾,影響著北約的戰略走向。

無論是冷戰時期還是冷戰結束之后,北約都是美國拓展全球勢力范圍與爭當世界霸主的有效工具,這也是美國推動建立北約的初衷之一。為減輕負擔且更好地發揮自身的戰略優勢,美國積極推進北約轉型,讓歐洲成員國承擔更多義務,然而這些舉措使歐洲的影響力不斷上升。歐洲作為不同的力量類型,其政策主張、原則方法等與美國并不完全相同,甚至相悖,如歐洲主張多邊主義、與美國在對待俄羅斯和中國問題上有不同主張等,這些反過來在北約內部對美國形成了掣肘。這凸顯了美國主導下的北約再轉型所面臨的悖論,即美國一方面極力希望歐洲承擔更多的責任,敦促歐洲分擔北約的防務開支,另一方面,又害怕歐洲防務一體化迅速發展和戰略自主追求會阻礙美國對北約的主導和戰略優勢,及其追求全球霸權的初衷。北約未來是由美國繼續主導,還是由歐洲發揮重要作用,將影響北約再轉型的方向,也將影響中國與北約關系的發展。

2.3 悖論三:北約核心任務的全球擴張與聚焦成員安全的悖論

北約再轉型過程中要面臨的第三個悖論涉及北約的核心任務問題,即北約為尋找新的合法性來源而追求全球擴張,但忽視以集體防御維護成員安全這一核心任務,可能破壞聯盟自身的團結,削弱其合法性。

觀察如今的北約,其利益范圍可謂遍及全球。在具體行動方面,目前,北約正在領導阿富汗、科索沃和地中海地區的行動;2018年,北約在伊拉克展開了提升伊拉克安全部隊能力的培訓任務;北約也支持非盟,并在非盟的邀請下執行空中預警任務;同時,北約也通過運送醫療人員和物資,以及援建醫院等方式,幫助成員和伙伴國家應對新冠肺炎疫情;①“Operations and Missions: Past and Present”, NATO, June 4, 2020, https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_52060.htm.北約還為愛琴海地區提供援助,協助解決歐洲人道主義危機。②“Assistance for the Refugee and Migrant Crisis in the Aegean Sea”, NATO, June 20, 2019, https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_128746.htm.在關注議題上,北約近來對網絡防御、能源安全、環境和混合威脅等方面格外關注。此外,在地域上,北約通過與澳大利亞、新西蘭、日本等單個伙伴國家關系的建立,其觸角已經覆蓋歐洲、亞洲、非洲、美洲和大洋洲,包括了大西洋、印度洋和太平洋地區,并且也開始了對北極地區的爭奪。這些行動與任務的執行及伙伴關系的建立都是北約為應對生存危機而進行的轉型,以及追求“北約全球化”戰略的具體體現。

然而,北約追隨美國在全球拓展利益范圍卻并不一定有利于自身的團結與合法性的建立。北約建立之初的核心目標便是確保成員國的領土安全,但是卻沒能阻止恐怖分子對美國領土的襲擊。同時如上文所述,近年來傳統安全威脅有回歸之勢。北約一直致力于維護歐洲的和平與穩定,但現今的歐洲仍然不太平。俄羅斯大國主義的回歸對成員國的潛在威脅、歐洲地區沖突的加劇,以及新冠肺炎疫情的流行等都是對北約提出的挑戰。如果北約一味追求全球影響,將資源運用到歐洲以外地區,而沒能從根本上解決成員國的安全問題,那么成員國很可能由于北約無法為其提供可靠安全的保障而產生放棄北約的打算。因此,在再轉型過程中,北約是要在美國的影響下繼續充當美國的工具并追隨美國在全球的擴張,還是回歸其建立之初設定的集體防御這一核心任務,即聚焦于歐洲和地區安全,以維護聯盟的根本價值,是其必須解決的問題。

三、北約再轉型悖論下的中國與北約關系

北約的三大轉型悖論影響著中國與北約關系的發展方向:北約成員若繼續擴大至中國周邊,則無疑會增加中國的地緣政治風險,除非北約將成員國擴大的范圍限制在歐洲以內,不將北約的邊界拓展至中國近鄰;北約內部利益分歧對中國和北約關系的影響存在不確定性,如果美國要積極增強自身之于北約的主導和戰略優勢并對歐洲盟友施壓,那顯然不利于中國與北約關系的發展,①例如倫敦峰會前,美國政客對“中國威脅”的鼓吹和對歐洲盟友的施壓;以及英國迫于美國的壓力,推翻之前允許華為有限度參與英國5G網絡建設的決定,宣布停止在5G建設中使用華為設備等。但同時,歐洲對獨立自主的追求與對美國的反控制在一定程度上為中國與北約接觸提供了渠道;至于北約全球化的追求,這對于中國來說是把“雙刃劍”,北約追隨美國進行全球擴張可能侵犯中國的利益,但北約在世界范圍開展的行動也給中國和北約在諸如打擊恐怖主義、維和等特定領域的合作奠定了基礎。

3.1 北約再轉型進程中的中國議題

中國與北約關系的發展經歷了冷戰前期的隔絕敵視、二十世紀七十年代的緩和、1999年“炸館事件”的沖突摩擦,以及“9·11”事件之后的友好接觸四個階段。歷史上,中國與北約關系的發展受美國的影響較大。其中,冷戰思維使北約和美國站在中國的對立面,雙方意識形態的差異制約中國和北約的接觸層次和水平;以美國為首的北約對中國大使館的襲擊更是傷害了中國人民的感情。此后,美國希望借助中國之力合作反恐,改善了與中國的關系,中國與北約也開始了友好接觸。②如2002年,時任中國駐比利時大使關呈遠與時任北約秘書長羅伯遜(George Robertson)會晤;2009年,北約副秘書長訪問中國;2010年,中國國防部外事辦公室主任訪問北約,中國和北約首次開展軍事對話;2018年,北約副秘書長來中國參加第八屆北京香山論壇等。參見高華著:《透視新北約——從軍事聯盟走向安全—政治聯盟》,世界知識出版社,2012年版,第576-579頁;“NATO Deputy Secretary General Participates in the 8th Beijing Xian?gshan Forum”, NATO, October 30, 2018, https://www.nato.int/cps/en/natohq/photos_159906.htm。

近年來,中國與北約關系的焦點集中于北約在再轉型過程中對于中國崛起的“威脅感知”,中國崛起開始越來越多地進入北約議題。北約秘書長近期在接受采訪時也警告,中國日益增加的影響從根本上改變了全球力量平衡,這一點不應該被聯盟忽視。③“NATO’s Jens Stoltenberg Sounds Warning on China’s Rise”, Msn News, June 13, 2020, https://www.msn.com/en-za/news/world/nato-s-jens-stoltenberg-sounds-warning-on-china-srise/ar-BB15qEvS.北約期望借助中國崛起帶來的“威脅感知”促使聯盟更加團結,為其轉型發展找到新的依據。

在地緣政治領域,隨著“一帶一路”倡議的全球推進,中國已經在某種程度上成為北約的鄰居。北約主張中國加入美俄軍控對話,為北約合法性尋找新的來源。北約內部關于俄羅斯的認知也出現分歧,由于成員國認知不同,俄羅斯話題已經不足以團結北約。在這一時代背景下,中國是繼俄羅斯之后塑造北約安全認知變化的最大外在變量,可能會影響北約下一次轉型。正如美國媒體曾指出:“北約看起來比以往任何時候都更無組織,但是一個太平洋對岸的競爭對手可以幫助他們重新團結起來。中國或許正是向成員國證明北約有持續存在價值的一種力量。”④李嘉寶:“70歲北約真的‘找不著北’了”,《人民日報(海外版)》,2019年12月10日,第10版。美國《外交》雜志刊文稱中國是北約的新問題,認為聯盟一直關注俄羅斯而錯過了中國在歐洲的影響,北約應該綜合評估中國在外交、經濟、安全信息和技術等領域的混合“威脅”。⑤Lauren Speranza, “China Is NATO’s New Problem”,Foreign Policy, July 8, 2020, https://foreignpolicy.com/2020/07/08/china-nato-hybrid-threats-europe-cyber/.

在2019年12月召開的倫敦首腦峰會以及發表的《倫敦宣言》中,北約首次將中國崛起納入議程,將中國持續增加的影響和國際政策視為機遇與挑戰并存,要求聯盟齊力應對。⑥“London Declaration”, NATO, December4, 2019,https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_171584.htm? se?lectedLocale=en.這次峰會凸顯了北約成員國的利益分歧與最終妥協,正如英國《衛報》調侃稱,在倫敦峰會上,德國和東歐國家生法國的氣,法國生土耳其和美國的氣,特朗普生所有人的氣。⑦楊淳:“分歧不斷,北約倫敦峰會成果存疑”,《中國國防報》,2019年12月6日,第4版。在中國議題上,倫敦峰會召開前夕,美國曾大肆渲染“中國威脅”。然而,在歐洲方面卻存在不同聲音。法國總統馬克龍(Emmanuel Macron)曾警告,由于美國對跨大西洋聯盟漠不關心,歐洲正面臨“北約的腦死亡”,歐洲也不能再依靠美國提供的保護了。①Sheena McKenzie and Lindsay Isaac, “Macron Says Europe Is Facing the‘Brain Death of NATO’”, CNN, November 7, 2019,https://edition.cnn.com/2019/11/07/europe/macron-economistnato-trump-brain-death-intl/index.html.同時,馬克龍表示,北約的敵人是恐怖主義,而不是俄羅斯和中國。②RFE/RL, “Macron Says Russia, China Not NATO Allies’Common Enemies-Terrorism Is”, Global Security, November 28,2019, https://www.globalsecurity.org/military/library/news/2019/11/mil-191128-rferl02.htm.北約一名外交官也表示,一些成員國想取悅特朗普而把中國列為北約的“下一個敵人”,但大多數歐洲人都知道,這不符合他們的國家利益。③Phil Stewart and Robin Emmott, “Long Focused on Russia,NATO Widens Gaze toward China”, Reuters, December 4, 2019, ht?tps://www.reuters.com/article/us-nato-summit-usa-china-idUSK?BN1Y81I4.因此,在最后通過的《倫敦宣言》中,關于中國的議題只是在宣言第六條最后部分將中國崛起視為機遇與挑戰并存,這是美歐妥協的產物。一方面,歐洲成員國不想背離美國,北約也不想完全有悖于美國的意愿行事,因而把中國列為挑戰;另一方面,中歐密切的經貿往來也使歐洲國家不愿將中國列為“敵人”,中國的發展也為他們提供了巨大的機遇。

展望未來,倫敦峰會折射出的美歐博弈與相互妥協使北約很可能將中國定位為既非“敵人”也非伙伴的角色。北約將通過與中國競爭與合作關系的建立來應對自身的轉型危機并彌補合法性不足,給聯盟找到新的領域以維護成員國團結。因為雖然中美沖突影響中國和北約的關系,但對于北約的集體安全機制來說,“協商一致原則”意味著重大問題需要成員國一致表決才能通過,在這種情況下,美國利用北約對抗中國的意圖很可能因為部分成員國的反對而難以實現。同時,由于北約內部分化嚴重,以法德為主的一些歐洲國家積極主張戰略自主,反對美國的控制;很多北約成員國是因為擔心俄羅斯,才選擇聽從并跟隨美國,但這些國家不一定反對中國。因此,中國與北約很可能是特定領域的競爭對手,但不會是全面的敵人,雙方存在合作的基礎與可合作領域,未來中國與北約的關系將在此基礎上展開。

3.2 中國重視與北約關系的必要性

倫敦首腦峰會首次將中國議題寫進議程,這明確顯示了北約對中國崛起的關注。中國的外交立場是堅持獨立自主的和平外交政策,構建新型國際關系和人類命運共同體,強調把安全沖突或分歧變成安全合作與安全治理的新安全觀。時任中國外交部發言人耿爽曾表示,中國堅持和平發展與合作共贏,始終奉行防御性國防戰略,與北約成員不存在地緣矛盾和競爭。希望北約繼續樹立正確的中國觀,把中國作為朋友和伙伴。④“外交部:贊賞北約秘書長有關不視中國為對手的表態”,新華網,2020 年 2 月 17 日,http://www.xinhuanet.com/2020-02/17/c_1125587415.htm。因此,在北約越來越多地提及中國話題的情況下,中國也應該防患于未然,變被動為主動,重視與北約的接觸與對話。這不僅是靈活主動地處理中國對外關系的要求,也是由于中國與北約在以下方面存在聯系,有必要重視與北約的關系問題。

一方面,中國與北約在聯合國存在聯系。北約從建立之初就宣稱自己堅決遵守聯合國憲章的宗旨和原則,冷戰后又積極投身聯合國授權的國際行動和維和任務。而中國是聯合國的創始國和安理會常任理事國。同時,作為安理會常任理事國的英國、法國和美國都是北約的創始成員國,俄羅斯也于1994年加入北約的和平伙伴關系計劃。聯合國安理會五大常任理事國除中國以外的其他四個國家都與北約存在直接關系,可見,中國要想在聯合國框架內發揮負責任的大國作用,繞不開北約成員國及北約組織。

另一方面,中國與北約存在地緣接觸。其一,在冷戰后的轉型過程中,北約將東擴作為重要任務。冷戰后至今,北約共進行了五輪擴大,分別在 1999年、2004年、2009年、2017年和2020年。然而,北約的東擴并沒有終點,除了中東歐國家外,北約擴大的下一個目標將聚焦于中亞和外高加索國家。北約將重點加強與俄羅斯以南的蘇聯原加盟共和國的聯系,包括阿塞拜疆、亞美尼亞、格魯吉亞、哈薩克斯坦、烏茲別克斯坦、吉爾吉斯斯坦、塔吉克斯坦和土庫曼斯坦。①高華著:《透視新北約——從軍事聯盟走向安全—政治聯盟》,世界知識出版社,2012年版,第550-551頁。即便北約守住成員擴大的“歐洲紅線”,不吸納中亞國家成為北約正式成員國,中亞國家也已經通過伙伴關系與北約深入推進了合作。這意味著北約的影響力已經逼近了中國西部地區,而隨著中國對西部省區安全與發展的重視,“一帶一路”建設的推進,尤其是“冰上絲綢之路”的提出,陸上、海上、天上和網上四位一體聯通的全球互聯互通伙伴網絡正在形成,中國與北約在中亞地區、北極地區將存在利益交集,在太空、公海和互聯網等全球公域將會相遇。其二,蒙古國、日本、韓國和澳大利亞等國作為北約的全球合作伙伴,對中國的北部、東部和南部形成了包圍之勢。此外,美國也借助北約在東西兩面夾擊中國,甚至慫恿北約和北約成員國出臺“印太戰略”以呼應美國。這些地緣政治接觸都需要中國引起重視。

3.3 中國與北約的合作基礎與可合作領域

隨著全球化進程的加深,世界各國已經不可避免地聯系在一起,威脅全球安全的因素也日益復雜多樣,憑借單個國家或國際組織已經很難應付。中國和北約是國際社會的兩個重要行為體,中國經濟發展迅速,北約也有首屈一指的軍事力量,兩者通過彼此廣泛的伙伴關系與世界大部分地區相連。如前所述,競爭與合作將是未來中國與北約關系的主旋律,北約有加強同中方關系的意愿,中方也愿在平等和相互尊重的基礎上不斷加強同北約的對話與合作。因此,若兩者可以消除猜忌、坦誠對話,雙方存在共同利益與合作基礎,可以在特定領域開展合作,而且彼此的合作將為世界帶來正面效應。

中國與北約開展合作最重要的基礎是中國堅持和平發展,與北約成員不存在直接沖突,且雙方在非傳統安全等特定領域存在共同利益。挪威一位官員在接受采訪時說,中國離歐洲越來越近,北約秘書長也表示中國正加大對歐洲基礎設施和網絡空間的投資,而且也在非洲、北極和地中海不斷擴大影響。②“NATO’s Jens Stoltenberg Sounds Warning on China’s Rise”, Msn News, June 13, 2020, https://www.msn.com/en-za/news/world/nato-s-jens-stoltenberg-sounds-warning-on-china-srise/ar-BB15qEvS.中國與北約雖有競爭與對抗,但諸如海盜、恐怖主義、武器擴散、自然災害和傳染性疾病等領域是全人類共同面臨的問題,需要包括中國和北約在內的國際行為體共同應對。北約也承認在打擊海盜和在阿富汗打擊毒品等議題上需要與中國等非北約成員國商議與合作。③“Relations with Partners Across the Globe”, NATO, May 19, 2017, https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_49188.htm?selectedLocale=en.中國和北約在這些領域存在共同利益,這就需要雙方重視彼此關系的建立,加強接觸和對話,消除誤解、建立信任,以便更好地應對全球威脅。基于中國和北約的利益聯系,雙方可在以下領域開展合作。

其一,中國可通過上海合作組織與北約開展合作。有媒體將該組織比作“東方的北約”,④“上合組織不會成軍事聯盟6月在上海召開峰會”,央視國際, 2006 年 1 月 17 日, http://www.cctv.com/news/china/20060117 /100263.shtml。雖然上海合作組織完全不同于北約軍事聯盟的性質,二者存在根本不同,但雙方在維護地區穩定與安全方面存在合作的可能性。北約隨著國際環境的變化而不斷改革與轉型,順利應付了冷戰后的生存危機,這其中積累的組織運作與管理經驗可以為同樣作為地區性組織的上合組織提供借鑒。同時,中亞地區的一些國家既是上海合作組織的成員國,也是北約的伙伴國,這為兩個組織的交流提供了成員基礎。上海合作組織與北約可以在軍隊組織、軍事指揮、軍官培養、軍事演習和危機處置等方面開展合作,這會增進彼此互信,有利于地區穩定與和平,共同打擊三股勢力,促進中國與北約的合作交流。通過上海合作組織與北約的對話,也建立了北約與俄羅斯溝通的新渠道,為中國、北約和俄羅斯三者的戰略互動提供新選擇。

其二,中國與北約可在非傳統安全領域開展合作。非傳統安全領域為中國與北約的合作提供了廣闊空間,雙方在打擊恐怖主義、防止大規模殺傷性武器擴散與維和等領域存在共同利益。以這次應對新冠肺炎疫情全球流行為例,在中國疫情嚴重的初期,德國、英國和法國等國家向中國捐助了疫情防控物資;隨著國外疫情的惡化,中國政府又向國際社會提供了援助,這其中,北約為各成員國運送的物資有一部分來自中國,北約成員國也得到了中國捐贈的抗疫物資。①北約官網也對相關內容進行了報道,參見“Coronavirus Response:Second Dutch Flight Transports Additional Medical Aid to Montenegro in Response to COVID-19”,NATO, May 15, 2020, ht?tps://www.nato.int/cps/en/natohq/news_175861.htm? selectedLocale =en; “Bulgaria Requests International Assistance in Their Response to COVID-19”, NATO, May 6, 2020, https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_175628.htm? selectedLocale=en。中國與北約成員國合作“抗疫”,這是人類命運共同體的寫照,也是中國與北約合作的案例之一。未來,雙方可以在聯合國框架下加強在應對氣候變化、海洋開發、保障能源通道安全、打擊網絡犯罪、婦女和平與安全,以及傳染疾病預防等領域的合作。

其三,中國與北約可在新技術領域開展合作。太空、5G技術、極地等已成為當今國際社會重點關注的議題。2019年的北約倫敦首腦峰會將太空作為繼海陸空和網絡之外的第五大空間,強調了包括5G在內的通信系統的安全。同時,北約成員國中有5個是北極國家,北約也尋求在北極地區發揮實質性作用。②李堯:“北約與北極——兼論相關國家對北約介入北極的立場”,《太平洋學報》,2014年第3期,第53頁。對中國而言,中國有自身的太空發展戰略,建立了北斗全球導航系統,而且中國的5G技術發展迅速,達到了全球領先水平。中國對北極地區的動態也較為關注,于2018年發布了《中國的北極政策》白皮書。因此,中國可以在新技術領域與北約開展對話,取長補短以促進共同發展,從而構建加強雙方合作的新安全觀,促進人類命運共同體理念被國際社會廣泛認可。

3.4 中國在發展與北約關系過程中需要注意的問題

通過上述分析可以發現,中國與北約存在廣泛的合作空間,二者的合作將有助于解決人類面臨的挑戰和安全威脅。與此同時,中國在處理與北約的關系時,也需結合北約再轉型過程的特點與國際環境的變化,注重以下三方面問題。

其一,適當將北約與美國相區分。如上所述,北約作為大西洋兩側歐洲與北美的連接,其內部并非鐵板一塊,美國與歐洲國家也存在矛盾,二者不僅有利益之爭,更有安全認知的差異,尤其是在對俄羅斯和中國的看法、北約任務的優先次序,以及安全領域依靠美國還是歐洲戰略自主等方面。近年來,歐洲防務一體化的建設及其對戰略自主性的強調使北約內部的歐洲因素開始上升,體現了美歐之間控制與反控制的博弈。因此,中國在處理與北約關系時,不能簡單地把北約看成是美國推行霸權主義的工具,北約在不斷轉型,也有自身的利益追求,不是完全聽命于美國,有時甚至會成為對美國的掣肘。伊拉克戰爭前,美國曾要求北約,在發生對伊戰爭的情況下向美軍提供幫助,并在土耳其部署“愛國者”導彈防御系統,但卻遭到北約內部來自法國、德國和比利時三國的堅決反對而受到阻礙。③趙俊杰、高華主編:《北狼動地來?——北約戰略調整與歐盟共同防務及其對中國安全環境的影響》,中國社會科學出版社,2011年版,第69頁。此舉顯示了北約內部的分歧,表明北約內部歐洲國家在國際事務中對美國形成了一定的牽制。也因此,美國其實并不希望也不能組成所謂的“亞洲版北約”,而是醉心于“五眼聯盟”及其擴大,而且“美日印澳四邊機制”(Quad)面臨印度不結盟傳統、日本戰后和平憲法的制約。

其二,借重歐盟力量,對沖美國影響。北約雖為世界上最強大的軍事政治聯盟,但畢竟是由30個國家組成的,其中有21個是歐盟成員國,一些重要的成員國政府對北約整體影響巨大。歐盟中以法德為代表的北約成員國一直致力于追求歐洲戰略自主、技術主權、歐盟主權和防務一體化,也很看重與中國的關系,反復強調對中國的三大定位之一——為“體制性競爭對手”(Systemic Rival),并非“敵人”的意思。 中國是歐盟第二大貿易伙伴、第一大進口來源地和第二大出口市場,①“中國同歐盟的關系”,中華人民共和國外交部網站,2020 年 5 月,https://www.fmprc.gov.cn/web/gjhdq_676201/gjhdqzz_681964 /1206_679930 /sbgx_679934 /。東南歐國家也受益于“17+1”的基礎設施投資項目。②張屹:“傳統安全觀的解構與重構:當北約面對中國”,《唯實》,2020年第7期,第93-94頁。中國與歐盟緊密的經貿關系會在一定程度上影響北約的政策走向。當美國想利用北約來制約中國時,歐盟國家也會因為巨大的經貿機遇而不選擇使中歐關系惡化,將中國列為北約新的“敵人”。歐盟與美國的戰略文化也不一樣,后者是尋找敵人,始終存在單邊主義沖動,而前者是和平合作,始終強調多邊主義。中國與歐盟的關系不可能始終一帆風順,但歐盟畢竟不是美國,其不會關上與中國合作的大門。③唐永勝:“美歐俄戰略互動的結構嬗變及其重大意義”,《當代美國評論》,2019年第3期,第59頁。中國發展與北約的關系應充分考慮到歐盟國家加強北約與歐盟協調,增強歐盟主權的訴求,妥善借助歐盟力量,不為“新冷戰”“脫鉤”鬧劇所左右,對沖美國戰略干擾,維護多邊主義,合作開展全球安全治理。

其三,妥善處理俄羅斯因素。中俄關系近來一直保持了良好的發展勢頭,中俄元首在2019年決定將兩國關系提升為“新時代中俄全面戰略協作伙伴關系”。但烏克蘭危機后,俄羅斯與北約的關系持續惡化,雙方在2014年暫停了合作關系。北約與俄羅斯之間的威懾與敵對行動也使國際社會產生了是否會爆發“新冷戰”的思考。在這種情況下,中國在處理與北約關系問題時就要重視俄羅斯因素的影響,適時、適當地表明中國從文化基因、國家特質和外交政策上與俄羅斯不同,避免北約國家將俄羅斯印象移情到中國身上。中國既不能因為俄羅斯與北約關系的惡化而停止與北約的接觸,也不能讓中國與北約的合作影響中俄關系的發展。中國需處理好這兩方面問題,不能因小失大,要權衡利弊,在中國、俄羅斯與北約之間尋求平衡,營造穩定的周邊環境。

四、結 語

從成立之初作為集體安全典范的建立,到冷戰后的轉型,以及“9·11”事件后全球化戰略的實施,北約在不斷改革中謀求生存與發展。近年來,北約面臨著傳統安全與地緣政治回歸、疫情所代表的非傳統安全,以及中國崛起帶來一系列新挑戰的復雜局勢,在這種新的國際安全環境下,北約必將通過再轉型應對挑戰和各種批判聲音。正如北約秘書長所言,“只要世界在變,北約就會繼續改變”。④“Secretary General: As the World Changes, NATO Will Continue to Change”, NATO, June 9, 2020, https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_171581.htm? selectedLocale=en.然而,北約的再轉型過程卻不可避免地要面臨成員國擴大的邊界、北約內部的歐美分歧,以及北約核心任務調整的三大悖論。在解決這些問題的過程中,北約會越來越重視中國在國際社會中的角色。但是通過分析可以發現,北約的再轉型悖論只有通過北約內部調整才能得到根本解決。中國和合文化基因,堅持和平發展,不會對北約內部轉型造成威脅,而且由于中國和北約廣泛的可合作領域,中國甚至可以成為北約再轉型的助推因素。

由于北約轉型過程中的美歐博弈與相互妥協,競爭與合作并存將成為未來一段時間中國與北約關系發展的常態。北約內部歐洲因素的上升和中歐緊密的經貿往來為中國和北約關系的發展奠定了良好基礎,雙方在特定領域會有競爭,但也存在共同利益下的可合作領域。因此,中國要靈活主動地應對北約的積極接觸,處理好各方關系,爭取與北約合作共贏,維護世界和平與穩定。北約轉型悖論也揭示了集體安全與軍事聯盟的困境。中國可通過與北約對話,塑造新安全觀,構建新型國際關系,以人類命運共同體超越集體安全與軍事聯盟的邏輯。

盡管北約憲章也是在《聯合國憲章》下開展工作的,但具有明顯的排他性和假想敵,在應對自身安全關切的過程中又制造更多安全問題,這是西方二元排他性思維方式的宿命——解決一個問題又制造新的問題。人類命運共同體超越北約集體安全原則(公約第五條):“One for All; All for One”——只服務于聯盟成員,對非成員國不聞不問;同時也超越了聯合國以國家為單位的全球多邊體系,在關注主權國家之余,增加了對國內部落、社會組織及跨國公司的關注,是真正的以人為本的全球價值觀。