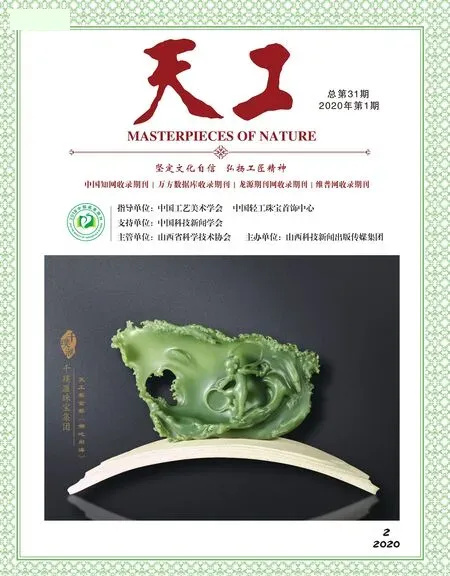

校地協同推動工藝美術文化傳播的探索與實踐

——以傳統雕刻技藝沅洲石雕為例

文 劉磊霞

工藝美術是指制作手工藝品的藝術,包括金工、木工、雕刻、版畫、繪畫、編織、繡染和裁縫等傳統手工制作技藝,是社會生產生活中一種特殊勞動形式的結晶。工藝美術品通常裝飾精美,技藝巧奪天工,具有集實用性與裝飾性于一體的特點。制作工藝品的手工技藝是固化在具體物質中的藝術呈現,而工藝美術品中蘊涵的文化則是以意識形態的方式傳達創作者的智慧和審美情趣。工藝美術都有一個共同的特征,即它們以不同的方式凝結了一個民族或族群的內在精神,體現了創作群體的思維方式、審美價值觀和生活方式,積淀為人與人之間進行交流并普遍認同的一種文化形態。

作為一種文化形態,工藝美術與所有文化一樣,需要通過不同方式接續傳播。所謂文化傳播,是指人類文化由文化源地向外輻射傳播或由一個社會群體向另一群體的散布過程。文化傳播主要通過商業貿易、人口遷徙和教育三種途徑。工藝美術文化的傳播方式也離不開上述幾種。在現代科技信息化的今天,民間工藝美術逐步邊緣化,要在當代社會提升其影響力,高等教育的參與度至關重要。因為,當今社會文化傳播的變革,在傳播方式、傳播速度和受眾群體等方面,都是以掌握了現代科技的年輕人為主體,要改變工藝美術單個家族或作坊的傳統文化傳播模式,提升單個工藝美術項目適應社會發展的能力,必須通過學校教育。

眾所周知,學校教育是傳播文化最有效的手段。學校有穩定的教學場所、師資隊伍、規模可觀的學生、連續系統的教育內容,穩定的教育秩序,以及具有完備、多樣、現代的教育教學的設施設備,為教育活動的開展提供有效的保障。學校教育具有職能的專門性、組織的嚴密性、作用的全面性、內容的系統性、手段的有效性、形式的穩定性等優點。高等教育不僅是引領社會主流文化和審美意識形態的風向標,而且擁有大批有現代信息技術與知識的年輕人,他們是未來文化傳播的有生力量。傳統工藝美術文化是祖先流傳的藝術瑰寶,保護、傳承、傳播傳統文化,有助于推動地方經濟建設與發展,使社會文化生態呈現多元繁榮的局面,營造對傳統文化的自覺認同和文化自信是時代賦予高校的使命和責任。

一、工藝美術文化傳播的傳統方式

不同類型的民間工藝美術的發生、發展及其規模不能一概而論,但能流傳至今的技藝,都是經歷了歲月的洗禮與錘煉后保存下來的經典。南京大學教授徐藝乙先生在《中國工藝美術的傳承發展狀況分析報告》一文中,從工藝美術技藝傳承方式上進行了深入的分析,文章指出:傳統工藝美術的傳承方式主要有師徒傳承、家族傳承、作坊(企業)傳承和社會傳承等。可以說,工藝美術文化傳播首先是內涵于技藝傳授和生產的過程之中,其二是基于技藝傳承基礎之上,在使用群體或收藏人群中以實用與審美方式的文化傳播。

技藝的傳承是文化傳播的基礎保障。工藝美術門類豐富,其中金、木、雕、版、繪等技藝,傳統上以男性傳承為主;編、織、繡、染、縫等技藝的傳承則以女性為主。工藝美術在技藝層面的傳播范圍相對有限,技藝修習一般從少年時期(15 歲左右)開始,子承父業,或家族作坊小范圍傳授培養,掌握了某一種傳統技藝中的關鍵技術,也就意味著獲得了在社會上生存及發展的能力,家傳技藝早在古代已被視為一筆私有的無形資產,為了避免被他人奪走飯碗和資產,便有了“傳男不傳女”“傳本姓不傳外姓”等不成文的規矩。在工藝美術中有著舉足輕重的手工技藝——女紅,是維系一個家庭內部的正常運轉、不可或缺的生存技能之一,女孩學習女紅技藝往往開始得更早,一般在10 歲左右就開始織繡,女紅中的絕活,也大多是以家傳的方式延續。這種家傳與作坊的傳承方式,保證了關鍵技術的傳播渠道限定在一定范圍內。在漫長的農耕時代,傳統工藝美術的發展受制于落后的交通,其文化的傳播長期處于緩慢推進的狀態,卻也得益于交通發展緩慢的節奏,使之少受外界文化的干擾,沉淀自己的特色。

非技藝傳承的工藝美術文化傳播方式是在使用者或收藏人群中通過貿易交換以實用或審美的形式發生的,使用者與收藏者群體要比工藝美術創作群體大,因此,文化層面的傳播比技術層面的要廣泛得多。隨著傳統工藝美術技藝的逐步精進,貿易流通與族群流動遷徙,拓展了文化的傳播界域。譬如,中國的瓷器、絲綢早在1000 多年前就已經出口歐洲,把中國的文化傳到了萬里之外。這種文化傳播不涉及技術,重點在于審美。

以湖南沅洲石雕為例,它是集技藝與審美高度結合的藝術品,手工藝人利用石材的顏色、層次,充分發揮想象力,巧妙地進行設計,運用高超的技藝,把表現內容、材質、造型和雕刻工藝完美結合。據史料記載,沅洲石雕始于南宋,盛于明清,清代黃本驥在《湖南方物志》一書中有云:“明山石雕鏤刻花鳥、人物、山水、樓閣等,極為精致;雕刻北斗、八角、古琴等各種造型和圖案,嘆為觀止。”可見沅洲石雕早已以審美的方式將其承載的文化傳播到省內外。但是,截止到2019 年,沅洲石雕真正傳統手工技藝的傳承人不足10人,嚴重威脅到其技藝的接續與文化傳播,單項傳統工藝美術的發展傳承現狀可見一斑。

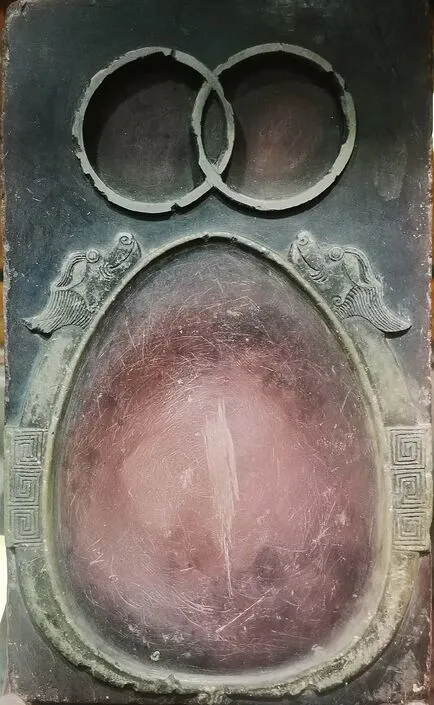

《雙環龍紋古硯》

二、工藝美術文化傳播的困境與機遇

傳統工藝美術是具有專門技能的一種藝術創造,專門技能的形成是經歷了長期的實踐積累,在不斷傳承的過程中完善,形成了一套完整的制作流程和操作模式的技術,與其共生的文化在當下大多是非官方、非主流的。工藝美術技藝傳播的傳統優勢有以下幾個方面:直接的目的性、技能的單純性、手段的有效性。其劣勢是組織的松散性、體系的弱小性。

然而,高校中掌握民間工藝美術領域專門技藝人才還是非常有限的,豐富的民間工藝美術門類,能進入學校教育課程體系的只有極少數,大多數游離在民間,呈現出自由生長的狀態,當其遭遇到快速擴張的現當代主流文化時,那些原本松散脆弱的微型工藝美術傳承體系逐漸失去了維系其存續的文化生態環境,在主流文化的滲透與同化下,傳承人的生活方式、審美判斷、價值觀念也隨之產生了變化,傳統手工藝品漸漸被工業產品所替代,與之同時消泯的還有與其共生的文化。

為了解決民間工藝美術面臨的困境,發揮學校教育文化傳播的優勢,中國非物質文化遺產傳承人群研修研習培訓計劃應運而生。2015 年,文化和旅游部、教育部啟動了旨在為非遺保護工作提供高校的學術和教學資源支持的研培計劃,該計劃通過組織非遺項目持有者、從業者等傳承人群到高校學習專業知識、研究技藝和技術、開展交流研討與實踐,提高傳承實踐能力,促進非遺的可持續發展。截止到2018 年,先后有110 余所高校加入《計劃》中來,舉辦研修、研習、培訓590 余期,培訓學員7.1 萬余人次,涉及多種門類傳統工藝美術項目。

懷化學院憑借本地豐富的民間藝術于2017 年也加入湖南省非遺研培的隊伍中來,先后舉辦了5 期侗錦織造技藝培訓班和研修班、2 期民間雕刻培訓班、1 期侗戲培訓班,培訓學員320 余人。我校從項目啟動短短3年時間內開展的培訓項目和培養的人才的數量表明,高校在參與非物質文化遺產傳承人群研修研習培訓計劃中發揮了巨大的作用,促進了民間工藝美術的發展,體現了學校教育在文化傳承與創新中的巨大優勢以及文化傳播中的巨大潛力。

三、校地協同模式推進工藝美術文化傳播

推動傳統工藝美術文化傳播是時代賦予高等教育的使命和責任。高校參與非遺培訓計劃以來,民間工藝美術的發展境況發生了深刻的變化,使民間工藝美術傳統文化重新回歸主流文化語境之中,增強了民間手工藝人的文化自信,但要真正實現傳統工藝美術文化有序傳承與傳播,必須解決傳承人年輕化、提升從業者的教育文化水平和創新設計能力、廣開文化傳播渠道等問題。

以本地國家級非物質文化遺產保護名錄沅洲石雕為例,其文化傳承存在以下幾個問題:一是高水平的手工藝人數量少。現存四家個體技藝傳習所,共10 位傳承人 ,二是傳承人中整體受教育水平低。其中只有一人有函授大專教育背景,僅個別傳承人主動外出進修學習;三是傳承人斷層現象明顯。目前,從事沅洲石雕的手工藝人最年輕的也已是70 后。技藝傳承隊伍與文化傳播亟須一批受過高等教育的年輕人加入進來,使之實現可持續發展。

懷化學院民間雕刻非遺培訓項目組多次深入文化源地考察、調研、協商,與芷江沅洲石雕傳習所和多個工藝美術小微企業建立實踐基地,達成了“校地協同推進傳統工藝美術文化傳播計劃”的協議,提供了傳統工藝美術文化傳播的新的發展思路。

首先,讓非遺代表性傳承人進校園。聘請他們定期為培訓班學員和在校大學生上課,通過講座、授課、手工技藝示范、座談等方式,系統傳播沅洲石雕技藝與文化內涵,使更多的人了解其文化的意義、獨特的審美趣味和豐富的美術創作形態,促進不同文化藝術的吸收與互鑒。

第二,依托高校民間美術文化研究平臺,開展校地協同人才培養與藝術文創等方面的深度合作,實現優勢互補。通過回訪的方式,教師下基層點對點指導學員的創作生產,在保留傳統工藝美術文化內涵的基礎上,賦予其現代工藝美術創新性設計元素,使之與現代社會生活需求相適應,與現代生活方式相融合,讓更多的鄉村傳承人通過文創產業脫貧,實現文化的活態傳承。

第三,在工藝美術文化源地建立校級實踐實訓基地。把培訓和學校教學課堂搬到文化生發的現場,讓高校學生與非遺學員在情境中體驗感悟原生態手工技藝的藝術魅力,從感性經驗出發,形成對工藝美術文化內涵和創作方法的認識,把手工技藝的創造表達與文化傳播結合起來,在實踐中感受澄懷味象的審美境界。

第四,組織開展雕刻工藝美術作品展進高校的活動。讓散落在民間的手工藝人的優秀作品登上大雅之堂,使高校師生及社會觀眾在近距離欣賞的過程中,理解、認同民間工藝美術文化,擴大民間工藝美術文化的影響力。

第五,借助高校設計人才資源,推動不同類型工藝美術(侗錦、石雕、木雕等)之間的跨界交流合作,聯手打造文化品牌,助力民族多元文化可持續發展和廣泛傳播。

沅州石雕硯臺

國家非遺培訓計劃深化了我校美術設計專業師生對傳統工藝美術文化的認識,通過校地協同合作模式的探索與實踐,在傳統工藝美術的保護傳承、跨界融合、推廣傳播等方面進行的多種嘗試,彌補了工藝美術文化傳統的傳播方式的不足,發揮了地方高校在文化傳播上的積極能量。