對藍田玉雕的形象與空間表現方法分析

文 卞旭濤

就中國傳統繪畫理論范疇而言,只有在靜態的條件下,才可能建立這個世界與古典美術的關系,在“摹”的基礎上,畫中種種形象、場景展示著某一瞬間的、被定格的美。而后,觀畫者通過凝視、移情、聯想等諸多審美活動,從這一被定格的瞬間進入,進行一場畫中世界的時空體驗。但形象畫和場景畫的審美效果又大相徑庭,如果說后者更傾向于“引人入勝”的話,那么觀畫者對前者的第一感覺則不是它的空間,而是它的形象,一種現實世界中的立體事物平面化了之后的形象。對應到作為立體造型藝術的玉雕上,這種形象和空間的表現特征也仍然在其創作和審美過程中發揮著作用。

一、立體空間中的靜態形象

就花鳥畫而言,其致力于展示出花、鳥的美麗之形,取源于現實的真實性而創造出虛構的真實性,即“棄其丑而取其芳”,以使觀畫者在第一時間便被它的美的形象所吸引。但總而言之,誰也不能否認,那尺幅卷軸之上的各花各鳥,始終是擁有著深厚花鳥情結和自然審美意識、習慣的國人的審美對象和情感歸屬物。然而,當花卉進入玉雕的創作范疇,它所展示出的美的途徑、美的效果則與繪畫不盡相同且別具風采。那么,花卉題材的玉雕作品在創作理念和審美效果上與傳統花鳥畫有何別異?兩者在制造“真實性”的手段上又有何不同?

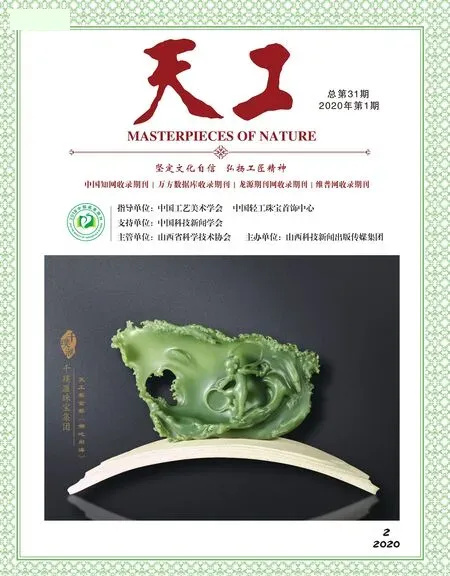

藝術作品的形式決定其創作和審美的不同特性,玉雕對于繪畫而言,首先是在形式上擺脫平面,走向立體空間。繪畫,只能從一個位置,即正面去看,其構圖基本上也是按照在畫布平面上的構圖方法安排的。與繪畫不同,玉雕是三維立體藝術品,存在著造型的空間問題,若無深淺變化、正側相別,則不免沉悶笨重,更無法準確刻畫事物的外在形態,以致無法表現事物的內在精神氣質。如藍田玉雕作品《大吉大利》,其采用圓雕、鏤雕相結合的藝術手法來表現公雞與牡丹的形象,以達到一種層次豐富、四面可觀的審美效果,將牡丹的風姿、公雞的神采展現得淋漓盡致。這樣一種藝術特性決定了玉雕藝術家要深入自然反復觀察,更當善于運化,構建出真實、靈動的美的藝術形象。

從具體形象塑造來說,筆者主張通過對象的行為舉止、神態姿容表現出對象特有的風神之美,故而在牡丹雕刻過程中著重體現“美麗之形”,在公雞雕刻中注重表現其形體和神采之美。總之,作品整體既注重對象之形似,更凸顯其骨氣,如公雞昂首挺胸,雄姿颯爽,牡丹平淡天真,不裝巧趣,兩者皆形采逼真,妙造自然。值得強調的是,牡丹是“富貴花”,有“花中之王”的美譽,歷代畫家筆下牡丹嬌艷富麗和雍容華貴,取的是牡丹花開富貴的傳統意義,《大吉大利》這件作品也是取此美意,這是因為藝術本質上具有社會性,藝術作品的主題更與社會活動、社會精神、社會功用聯系緊密。但從審美角度而言,古有徐渭潑墨畫牡丹,不假色彩,旨在去甜俗之氣,且以“從來國色無裝點,空染胭脂媚俗人”之句提升富貴花之格調。同樣,《大吉大利》以藍田玉之材質作牡丹,在色彩和格調上便祛除了浮華輕巧、俗媚膚淺的習氣,而更有端莊樸拙之態,拙并非笨拙、呆板,而是純樸古拙,既彰顯了吉祥寓意之主題,更塑造了高貴脫俗的別樣牡丹形象,在得自然天趣的同時,體現筆者的創作個性和審美理想。

二、形與力融合的動態美感

與花卉題材作品所展現的靜態形象、靜態場景不同,筆者的動物題材作品講求一種形與力的融合,即在展現對象之動態美感的同時,在整體造型上保持形與力的沖突、平衡之美。中國古代文獻《墨經》總結“力”的概念為:“力,形之所由奮也。”也就是說,力是使物體奮起運動的原因,動物之所動,必有力的支撐,也必生發出力。這也是傳統畫論中對動物題材作品的一個評價標準,一件優秀的動物題材作品,必然能讓觀者感受到物之所勁、行之所奮。

例如,在藍田玉雕作品《虎嘯山溪》中,山石料峭,勢狀險怪,猛虎下山,嘯吼山溪,猛虎姿勢、神采,包括每一個部位的每一條彎曲的弧線,都具有靈動而自然的力量感,猛虎的姿態和山石的形態更是一個和諧的組合,前者是發力者,后者是支撐者,達成形與力的融合。因此,雖然作品并沒有任何明顯的對稱圖案,但仍舊讓畫面有一種平衡感,也就是這種內在的、無形的平衡感,讓這樣一件作品可以久看不厭。同時,筆者把猛虎——整個作品的主要形象置于畫面的中心位置,猛虎和奇峰異石相呼應。在高高凸起的山石之上,猛虎的形象十分明顯,姿勢莊嚴,威武霸氣,給人的印象也十分深刻。疊石成山,石的質感,凹凸錯落的紋理,都顯露出天然的韻致和錯綜變化之美感,具有奇崛、峭立、樸拙的藝術效果,猛虎和山石的組合,更代表一種永恒的堅韌勇猛、不屈不撓的精神。值得強調的是,在創作過程中,為了使作品充滿力量的同時不顯生硬,因此多用起伏的線條來賦予整個畫面一種運動感。

如果說《虎嘯山溪》展現的是一種形與力的和諧之美,那么《大展宏圖》這件作品則構成一種形與力的沖突之美。在《大展宏圖》這件作品中,形與力以非常規的方式融合,作品所呈現的結構特征非常強烈,打破了傳統結構邏輯的習慣——在豎向垂直的空間里,山、云、鷹、樹諸物象,有的錯位懸浮,有的垂直交疊,甚至在感知上是失穩的,這種源自表象的形與力的沖突,從技藝角度而言實則是一種完全成立的平衡,這種另辟蹊徑的構圖和做法建立在整體受力平衡的基礎之上,從而獲得整體的穩定和結構可行性,在這一結構下,云山的宏偉之態和雄鷹的翅展之姿足以使雄鷹顯示出強勁的力量。因此,這件作品不僅以出人意料的構圖形成一種“怒而飛,其翼若垂天之云”的雄壯感,達到一種無損于整體和諧的形與力的沖突,更在形式上不失堅固性和穩定性。同時,作品為了達到輪廓線優美而改變了傳統云霧的表現方法——那種極其簡練的、若隱若現的方式,而是雕琢出云的立體形狀,增強了造型的魅力與和諧,也因此加強了整件作品的感染力。

《大展宏圖》

三、空間、運動與時空體驗

上述三件作品,無論是強調靜態的美,還是動態的力,皆是關乎形象的表現問題,而《交公糧》這件作品,則是強調展示一個時空,它試圖構成一個真實的舞臺,使景象、人物在這個舞臺上有立體感、真實感,并且注重一種空間內部的運動。它的外觀結構主題鮮明,同時更給人以清晰的內部時空體驗,能夠使觀者在凝視的同時便墜入畫面中的空間。這源于作品較好地把握了人與景在空間上存在的動態關系。

首先,場景與人的運動存在著不可分割的關系,這便是“步移景異”的造園古訓的體現。就《交公糧》這件作品而言,觀者足以在這件作品中觀察到空間的透視和景深,從邊緣到中心,在內部徘徊,以單純的視覺感受跟隨其中人物的運動軌跡,從而完成一場逼真的時空體驗。同時,作品畫面體現著一種沉靜的和諧感,并且完全沒有沉悶的感覺,這也是來源于運動。

玉雕是靜態藝術,但這并不等于靜止,當一件作品真正把握并表現出了景和人在空間上存在的種種動態關系——包括視覺上的和非視覺上的,便能夠完美呈現出一種空間感,給觀者帶來身臨其境的審美感受。當然,即使再清晰的立面圖也無法記述真實的空間,在創作過程中,我們需要把自己當成建筑師或工程師來看待,如此才能超越繪畫定義的表現方式,真正在作品畫面中實現空間性與運動感。

從整體空間營造角度來說,賞心悅目的色彩和流暢自如的曲線使這個平凡的場面成為一種具有寧靜之美的景象,甚至把光、空氣和色彩與整個場面統一起來,來表現筆者心目中20 世紀七八十年代農村交公糧的純樸景象。其中,人物是生氣洋溢和強健有力的形象,生動的姿態給我們留下豐富的想象余地。值得強調的是,要創作出這樣一種和諧的場景,在構圖上要求恰當、把握分寸,比如這件作品,每個部位都被安排得那樣單純而和諧,各得其所地構成了整體效果,場景與色彩也具有微妙的和諧。

有人提倡微疵不足以妨大美,有人追求一種極致美感,有人不求形似但求神韻,有人強調還原自然真實,有人重視靜之美,有人追求動之力,而無論哪種理念,都具有獨特的審美意義和藝術價值。筆者認為,一件玉雕作品優秀與否,關鍵看其是否展示出生命精神的張力,能否體現出生命精神層面的內涵,無論是獨辟蹊徑、縱率而為,還是平穩規整、謹慎而致,皆須玉如其人,彰顯個人的思想和風格,這也是藝術創作百花齊放的根基。