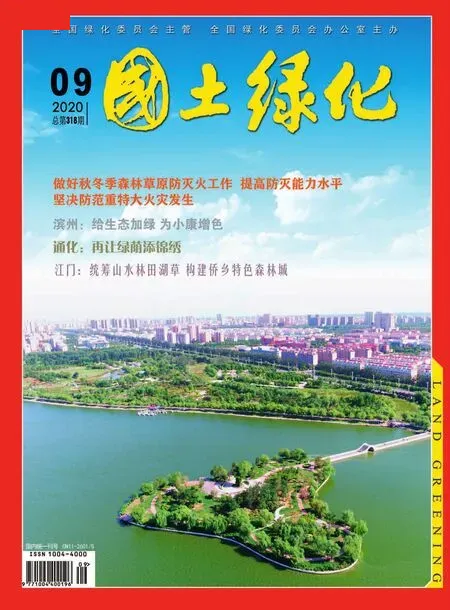

給生態加“綠” 為小康增“色”

——濱州舉全市之力創建國家森林城市

◎ 佘春明

2020年是全面建成小康社會的收官之年,也是“綠水青山就是金山銀山”理念提出15 周年。“兩山”理念已經成為全黨全社會的共識和行動,一幅新時代的綠色畫卷正在美麗中國恢弘鋪展。

作為黃河三角洲地區生態系統保護與修復主戰場的山東省濱州市,忠實踐行習近平生態文明思想,堅決貫徹“兩山”理念,自2008年開始全面實施“林水會戰十年行動”,全力打造“糧豐林茂?北國江南”生態品牌;2018年又深入開展第二個“林水會戰十年行動”,啟動了從“糧豐林茂”到“金山銀山”的“二次創業”,積極創建國家森林城市,為建設富強濱州提供了有力的生態支撐。

十里荷塘

道路綠化

一張藍圖繪到底,堅持不懈推進“林水會戰”

位于黃河三角洲腹地、渤海灣西南岸的濱州市,因地處渤海之濱、黃河之洲而得名,版圖面積9660 平方公里,人口392 萬,現轄4 縣2 區1 個縣級市和3 個市屬開發區,是黃河流域生態保護和高質量發展國家戰略、京津冀協同發展、山東新舊動能轉換綜合試驗區建設的重要組成部分,94 公里黃河流淌而過,35 公里黃河穿城而動,126 公里海岸線蜿蜒流長。境內的65.31 萬畝濱州貝殼堤島與濕地國家級自然保護區,是全世界目前保存最完整的貝殼灘脊——濕地生態系統。濱州市先后獲得過國家衛生城市、中國特色魅力城市、中國優秀旅游城市、中國水土保持生態環境示范市、全國雙擁模范城市、全國文明城市提名城市等稱號。

“晴天白茫茫,雨天水汪汪。堿地難收糧,豐年淚兩行”,曾經是渤海老區的真實寫照。如何讓勤勞質樸的濱州人民過上富足安康的好日子,成為了歷屆濱州市委、市政府“干實事、干真事”的決策源頭、奮斗源泉。

窮則思變。濱州市委、市政府于2008年作出全面開展“林水會戰”的戰略部署,不惜一切代價改善生態環境。濱州人克服土壤鹽堿化高、立地條件差等困難,探索實行“政府支持、公司化造林、專業隊伍管護”機制,同步推行苗木立體種植,2013年至今造林成活率始終保持在95%以上。“第一個十年”期間,濱州市完成合格造林156.2 萬畝,新建農田林網219 萬畝、萬畝生態林場14 處,建設綠色通道2476 公里,全市林木覆蓋率增長9.2%,“以路為骨、以水為魂、以林為韻、林水相宜”的美麗鄉村基礎建設框架已然成形。2018年,濱州市又出臺新的十年規劃,啟動從“糧豐林茂”到“金山銀山”的“二次創業”,圍繞樹種多樣、品種鄉土、色彩豐富、栽種原生原冠的“四化”要求,提質增效推進林水會戰“第二個十年行動”,在全省率先推行“林長制”,連續舉辦了八屆黃河三角洲(惠民)綠化苗木博覽會。2018年9月,新華社以《“苦海沿邊”的綠色崛起——濱州“林水會戰”十年觀察》為題,報道了濱州市的做法。

在林水會戰中,濱州市充分發揮主動性和創造性,把林水會戰與產業結構調整相結合,與全域旅游相結合,吸引專業公司、龍頭企業、大戶、農民以投資、參股等多種形式參與林水會戰,實現了社會得綠、企業得利、農民得益的多贏局面。如惠民縣皂戶李鎮,十幾年前還是遠近聞名的貧困鄉鎮,在林水會戰中,當地群眾在田間地頭“口袋地”上種植白蠟、國槐。村里的育苗大戶以土地流轉、組建合作社等形式開展規模經營,形成了育種、培育、銷售、物流、采購的完整鏈條。

勤勞勇敢的濱州人牢記使命,把“淡水盲區、綠化禁區”的渤海灣鹽堿地打造成了水網縱橫、森林連片的森林城市,從“鳥無枝頭棲,人無樹乘涼”的鹽堿荒灘,到“低頭見綠蔭,抬頭見鳥飛”的“糧豐林茂,北國江南”,林水會戰,催生了濱州市的生態革命,成為濱州市高質量發展的“生態名片”。

鄒平村莊綠化 董乃德攝

城區道路綠化

市政府廣場 郭華攝

鄒平櫻花山荒山綠化

萬畝生態林場

打漁張森林公園 徐志強攝

生態興市不止步,堅定不移創建國家森林城市

自2002年城市森林首次出現在國家戰略層面,到《中共中央 國務院關于進一步加強城市規劃建設管理工作的若干意見》提出,“建設森林城市,進一步提高城市人均公園綠地面積和建成區綠地率,讓城市更自然、更生態、更有特色。”標志著森林城市建設已經成為國家發展戰略的一個新內容。2016年1月26日,習近平總書記作出“要著力開展森林城市建設”的重要指示,為森林城市建設指明了前進方向。今年4月8日,習近平總書記在參加首都義務植樹活動時,再次強調“要持續推進森林城市、森林鄉村建設,著力改善人居環境”,對森林城市建設提出了更高要求。

為全面貫徹落實習近平生態文明思想,忠實踐行“綠水青山就是金山銀山”理念,2017年9月,濱州市委、市政府做出了創建國家森林城市的戰略部署。相比于山巒疊翠的山地丘陵地區,地處平原的濱州市因為綠色基礎薄弱、可綠化空間少,創建難度可想而知。市委、市政府迎難而上,以十年林水會戰為基礎,以“讓森林走進城市,讓城市擁抱森林,廣大城鄉居民隨時隨地能夠親近自然、享受綠色”作為最終愿景,整合資源、集中投入,因地制宜、快速推進,積極構建藍天碧水、綠樹掩映、林水相依、人居相宜的生態濱州。

科學規劃。建設什么樣的森林城市,怎么建設森林城市,如何找準方向、突出重點、精準發力?濱州市堅持規劃引領,精心編制了《濱州市國家森林城市建設總體規劃》,確立了“一軸,雙核,三區,七帶,九廊,多點”的森林城市建設空間布局;聚焦“保護黃河、走進黃河”,于2019年4月著手編制《濱州市黃河流域生態保護和系統修復治理總體規劃》,2019年12月與北京林業大學簽署黃河流域生態保護和高質量發展戰略合作協議,尋求智慧支持;2020年推進實施“幸福黃河工程”,高標準建設黃河風情帶,打造一批“美麗河湖”;加快黃河植物園建設,新建續建城市公園、口袋公園40 處,新增綠地65 萬平方米,建成各類綠道34.3 公里。一座座美麗公園正串連成城市的“綠色項鏈”。

高位推進。濱州市委、市政府將創建國家森林城市作為深入貫徹落實習近平生態文明思想的一項重大戰略舉措,成立了由市委書記任政委,市長任指揮長,相關單位為成員的創建國家森林城市指揮部。市政府連續三年將國家森林城市創建列入《政府工作報告》重大工作部署,把國家森林城市建設作為城市基礎設施建設的重要內容納入各級政府公共財政預算。2017年以來,全市每年增加3500 萬元專項資金用于創建國家森林城市造林獎補,各級財政每年用于造林的資金都在8 億元以上;同時,按照“事業工程化、工程責任化、責任數字化”的要求,堅持“數字說話、結果評價”,對40 項創建指標逐一進行了細化、量化、具體化、數字化,明確分管市領導、牽頭單位和責任人,抽調相關部門單位人員成立工作專班,實行市級領導干部包保縣市區機制和一線工作法,將任務逐一分解到各縣市區,按照時間節點逐項繪制“施工圖”“計程表”,確定施工隊長,明確施工期限,倒排工期、壓茬推進。

生態優先。以重點工程為主的林業重大生態工程是森林城市綠色崛起的主因,挺起了森林城市建設的綠色脊梁。濱州市先后實施了綠色通道全覆蓋與近郊林帶綠化美化提升工程、水系綠化工程、生態林場建設與改造提升工程、農田林網建設、林下經濟基地建設、重點生態區位及生態脆弱區域的生態修復、義務植樹基地建設、經濟林品牌建設等重點工程。2017年至2019年“創森”期間,全市完成造林面積70.86 萬畝,完成道路綠化2061.97 公里、水系綠化1116.53 公里、農田林網52.17萬畝、林下經濟17.06 萬畝,創成省級森林鄉鎮8 個、省級森林村居90 個、市級森林鄉鎮30 個、市級森林村居200 個、國家森林鄉村22 個,城區街道樹冠覆蓋率達到25%,“推窗見綠,與森林比鄰而居”成為現實。

全民參與。大力開展森林文化活動,每年的植樹節、世界濕地日和愛鳥周期間,濱州市都會通過召集座談會,組織展覽、攝影比賽、知識競賽等形式,增強市民的生態文明意識。每年植樹節當天,全市各級領導干部、黨政事業機關工作人員近萬人參加義務植樹活動,栽植樹木近10 萬株,其他企事業單位、學校、農村和社會各界也適時開展義務植樹活動;深入推進綠地認建認養、古樹名木保護,助推全社會愛綠、植綠、護綠良好時尚;抓實抓細森林防火和病蟲害防治工作,為守護森林城市建設構筑起堅強防線。

林產融合。把綠水青山變成金山銀山,是總書記的關切,也是濱州市的發展實踐。濱州市立足資源優勢,突出特色布局,把特色林果、種苗花卉、林下經濟等林業產業作為創建國家森林城市的重要內容,積極推動林業一二三產業融合發展,讓生態環境質量更好、生態經濟效益更高。沾化冬棗、陽信鴨梨、無棣小棗、惠民蜜桃、鄒平水杏等傳統特色林果產業果品年產量90 萬噸,直接產值53 億元。沾化區農民人均年冬棗收入超過8000 元,主產區下洼鎮農民人均冬棗年收入過萬元,該鎮8120 畝冬棗園通過了中國森林認證體系(CFCS)認證,成為國內首個獲國家級非木質林產品認證的鮮果類產品。全市林木種苗產業穩健發展,育苗面積達到28萬畝,苗木產業直接產值達40 億元。

宣傳“創森”

市民綠色活動綠色暢游 中新攝

森林文化

杏子垂垂葉底青 高士東攝

密林深處—新立河公園 焦守俊攝

森林防火演練現場

濱州市還積極探索林苗、林菌、林藥、林禽、林特等林下經濟發展模式,全市林下經濟面積超40 萬畝,年產值20 億元。與此同時,林果產業與特色種養催生的生態旅游產業方興未艾。惠民縣大年陳的萬畝桃花游等特色旅游,與黃河風情帶、全市4 處森林公園、17 處濕地公園一起,構筑起了濱州全域旅游的基干。

創新機制。針對以往造林成活率不高、投入不到位等實際問題,濱州市探索建立了“政府帶動、公司化造林、專業隊伍管護”的造林機制,將造林質量與造林者利益掛鉤,解決了因產權不清、利益不明等造成的投入不足、成活率不高等問題;對重點造林工程實行公司化、專業化、市場化運作,確保了造林標準;通過招投標選擇專業造林綠化公司,或建立專業護林隊伍進行管護,保證了樹木栽得上、管得好、保得住;探索建立“政府引導、企業造林”的路子,有效破解了造林資金瓶頸,實現了“群眾得益、政府得綠”的目標。

嚴明紀律。用好督查通報“利器”,采取“四不兩直”方式,濱州市建立了常態化、實時化現場督導機制,推行任務預告、進度預警、問題督查、任務銷號“四單”管理,對市主城區及各縣市區工作進度、成果質量實行“日調度、周通報”,利用“龍虎榜”點名道姓曬進度、比差距、找問題、亮優點;對現場督查情況,及時向被督導單位負責同志進行反饋,對行動迅速、成效顯著的通報表揚,對工作不力、消極怠工的公開曝光,責令整改,以督導問責倒逼責任落實,有效避免了“工作永遠在路上”的問題。

習近平總書記指出:“為什么說綠水青山就是金山銀山?‘魚逐水草而居,鳥擇良木而棲’。如果其他各方面條件都具備,誰不愿意到綠水青山的地方來投資、來發展、來工作、來生活、來旅游?從這一意義上說,綠水青山既是自然財富,又是社會財富、經濟財富。”一分耕耘,一分收獲。濱州市通過全力以赴促修復,堅定不移抓保護,為建設富強濱州提供了有力的生態支撐。“低頭見綠蔭,抬頭見鳥飛”已成為現實,“富強濱州”的生態底色更加靚麗,生態紅利不斷顯現,綠色版圖持續擴大。濱州市將統籌山水林田湖草綜合治理,扎實做好造林治山理水文章,努力讓樹更多、山更綠、水更清、景更美,給生態加“綠”,為小康增“色”。