農民土地交易行為羊群效應分析

李 博

(太原師范學院經濟系,晉中 030619)

1 引言

20 世紀80 年代末期,伴隨農村勞動力向非農產業轉移,農地經營權流轉現象在經濟發達地區悄然出現,并逐漸蔓延到全國各地.進入21 世紀,各省農地經營權流轉現象明顯加快,流轉的土地面積已經達到數百萬公頃,陸續出現土地銀行、土地流轉協會等一些農村土地經營權流轉中介組織和土地互換、出租、入股等多種農地經營權流轉方式,也出現了強迫農民流轉土地,失地農民與地方政府、投資者沖突等社會問題,中央政府開始逐步關注這一經濟現象,相繼出臺了一系列政策法規指導農地流轉工作.2003 年3 月《中華人民共和國農村土地承包法》指出有條件的地方可以依法、自愿和有償的進行土地承包權流轉,首次在國家層面認可了農地流轉.2005 年3 月頒布的《農村土地承包經營權管理辦法》和2008 年10 月制訂的《中共中央關于推進農村改革發展若干重大問題的決定》明確了農地流轉原則和具體的指導方法.2013 年初和2014 年10 月又分別出臺了《關于加快發展現代農村,進一步增強農村發展活力的若干意見》和《關于引導農村土地經營權有序流轉發展農業適度規模經營的意見》,通過開展農村土地確權頒證和推進農村土地經營權有序流轉,奠定了農村土地三權分置的實踐和頂層設計基礎.隨之,農地流轉現象在全國各地呈現出高速、有序和平穩發展態勢,重慶、成都和浙江等地陸續出現農地流轉試點,產生農村土地地票交易模式、農村土地股份合作社模式和農村土地確權-流轉模式等典型的農地流轉模式,農地流轉逐漸由試點走向全國,由頂層設計階段向具體操作階段過渡,建設統一的農地經營權交易市場成為亟待解決的迫切問題.

公平、合理、規范、有序的進行農村土地經營權交易,避免農地交易價格劇烈波動傷害農民利益,挫傷農民流轉土地經營權的積極性,實現農業規模化生產,推進農業現代化,需要對農地流轉的現狀、特點和農戶流轉土地的意愿等方面進行研究,特別需要對轉出土地的農民行為進行分析.當前農村土地流轉方面的研究主要集中在農地流轉狀況、途徑、特點和價格等方面,比如:盧澤羽和陳曉萍[1]研究了我國農地流轉現狀、特點,發現農地流轉中法律機制不健全和中介組織不規范、參與度不高是制約農地流轉的主要因素.張曉娟和龐守林[2]對農地經營權價值評估理論進行了梳理,比較分析了當前農地經營權價格決定的主要方法,認為市場機制的完善是科學、公允評估農地經營權價格的有效途徑.這些研究為我國農地交易的有序、規范開展和農地交易市場的建設進行了有益的探索,形成了較為豐富的研究成果,但是研究農地交易中轉出土地農民交易行為的成果尚不多見,對于農地交易市場是否會產生羊群效應的研究成果更少.以農地交易中轉出土地農民的交易行為為研究對象,基于二維不確定信號離散行為空間建立金融市場序貫數理統計模型,分析農地交易中土地轉出方的策略選擇,研究農地交易中羊群效應產生的過程和機理,對于抑制農地交易中羊群效應發生,保證農地交易規范、有序、高效進行具有指導意義.

2 農地經營權交易市場中土地轉出方行為分析

羊群效應也稱從眾效應,是指投資者在投資決策中放棄自己的私人信息,依據其他參與者的行為來決定自己的投資決策[3].該理論由凱恩斯提出后備受學術界關注,主要用以表達行為主體有限理性約束下,由于存在信息獲取困難、信息不準確及逆向選擇、道德風險等信息不確定條件,投資者行為相互影響,行為主體選取跟隨行為作為最優策略的經濟現象.伴隨研究者對羊群效應研究的深入,主流羊群效應理論主要集中在兩個研究領域:一個研究領域是基于不完全信息的羊群效應,這種情況下,行為主體由于受其他個體行為信息的影響會產生羊群效應.Banerjee[4]首先通過建立序貫決策模型對這種羊群效應進行了研究,證明了非離散行為下的理性投資者在市場信息不完全時,會跟隨先行者的決策做出抉擇.Bikhchandani 等[5]論證了離散行為空間中,投資者收到的信號準確與否會產生信息不對稱,受此不確定信號影響會產生羊群效應.Avery 和Zemsky[6]完善了Banerjee 的理論,修正金融資產交易價格為內生,當投資者依次按順序進行決策時,私人信號的不確定性容易導致信息不對等,此時,后進入的投資者可以獲得并學習前人的決策信息,從而形成信息流,進而產生羊群效應.我國學者楊文超和孟慶華[7]、李新路和韓志萍[8]基于上述模型和結論,研究得出我國股票市場在信息披露及時性、準確性和完整性方面存在這樣、那樣的缺陷,導致個人投資者在信息獲得上存在嚴重的信息不對稱,引發非常顯著的羊群效應.朱菲菲等[3]基于高頻交易數據,通過建立結構化羊群效應測度模型,對我國金融市場基于不完全信息的羊群效應現象進行了度量,認為交易單順序和規模是影響羊群效應發生的重要因素.王麗艷等[9]通過建立橫截面絕對偏離度模型(CASD 模型)研究發現我國房地產市場中存在羊群效應.另一個研究領域是支付外部性導致的羊群效應,即行為主體的利益會受到其他行為個體行為的影響,為了避免自己利益受損,行為主體采取跟隨行為的現象.行為個體的利益包括聲譽和薪酬,因此,這類羊群效應演化為基于聲譽的羊群效應和基于薪酬的羊群效應.Scharfstein 和Stein[10]研究了基金經理或證券分析師之間的羊群效應,認為一個對自己投資決策沒有把握的投資經理最優的投資策略就是與其他基金經理的投資策略一致,即發生了基于聲譽的羊群效應.Maug 和Naik[11]與Graham[12]通過建立委托人-代理人模型先后發展和完善了該理論,認為在存在逆向選擇和道德風險的條件下,理性的基金持有人(委托人)和基金經理(代理人)會簽訂與基金基準掛鉤的報酬合約,此時,基金持有人和基金經理由于存在信息不對稱,促使基金經理人產生基于薪酬的羊群效應.施東暉[13]、吳福龍等[14]和王軍等[15]以上述模型和理論為基礎,分別使用投資基金羊群行為度指標、特定股票買賣方面行為趨同度法(LSV 方法)及動態演化博弈模型,對我國的基金進行分組研究,發現我國基金存在羊群效應,當行業內探聽成本偏低時,羊群效應更為明顯.學者們的研究顯示羊群效應主要包括兩個顯著特征:一是先行者的決策必須可以被觀察到;二是決策行為必須是序貫發生.

伴隨農地經營權交易展開,農地流轉行為將逐漸演變成土地資本的投資行為,轉出土地經營權的農民可以看成是土地資本的投資者,金融市場上投資者行為理論,如羊群效應理論將適用于此時的農地交易行為.與轉出土地農戶相比,轉入土地的種植大戶或者農業龍頭企業能夠獲得更為準確的土地交易信息,其行為與轉出土地農戶存在明顯差異,此類人群不屬于本文分析對象.土地交易信號在農地交易中存在不確定性,比如私人信號能否被農民收到,收到的信號是否準確,農地交易機制是否合理等因素都會導致農地經營權交易中出現信息不對稱,使農地經營權轉出者難以準確判斷交易信息的真假,其決策行為必然會受先行交易者的影響,存在發生羊群效應的可能性.土地經營權轉出者的利益顯然不會受到其他土地經營權轉出者的決策行為的直接影響,其發生跟隨行為的原因主要是因為信息不完全,需要通過獲得先行者的行為信息,并形成信息流來幫助進行決策,屬于基于不完全信息的羊群效應.Banerjee、Avery 和Zemsky 等學者的研究成果,為研究農地經營權交易中羊群效應產生機制奠定了理論基礎.朱菲菲和王麗艷等學者關于羊群效應測度的研究方法和成果為未來進行農地交易羊群效應測度拓展了思路,提供了方法.假設初建的農地交易市場中,交易信息披露不及時、不準確和不完整,部分土地經營權轉出農戶沒有收到私人信號,還有部分農戶雖然收到了信號,但是由于信息來源、自身受教育狀況等因素無法從信號中得到準確信息或進行準確判斷.即認為農地交易市場中轉出土地的農民處在一個不一定能收到交易信號,且收到信號也未必準確的“二維不確定信號”的離散空間中,同時假定土地經營權交易價格是由市場決定的,土地交易價格內生,土地經營權轉出者序貫決策,基于以上假設,研究農村土地轉出者的土地交易行為.顯而易見,一個理性的土地經營權轉出者如果沒有收到交易信號,無法根據土地交易市場的先驗信息進行決策,其只能參照其他先行土地經營權轉出者的行為決定自己的交易行為,這種觀察別人得到的信息必然導致土地經營權轉出者行為受其他行為人的影響,產生明顯的羊群效應;而一個理性的土地經營權轉出者如果能夠得到完全交易信息,并能對信息真假進行準確判斷,其將更加看重自己獲得的信息,先行決策者的決策信號只是其決策的一個輔助性參考,其決策行為不易受到其他行為人決策的影響,明顯會抑制羊群效應發生.

3 農地經營權交易市場中土地轉出方行為的模型分析

3.1 模型假設

假定土地經營權交易市場中存在一系列的農村土地經營權轉出者,每個農地轉出者依次接受或者拒絕轉出農地經營權,每個轉出者有可能會收到關于農地交易的信號,信號可能為真也可能為假,每個農地經營權轉出者都能看到前人的決策,但看不到前人獲得的信號.假設每個土地經營權轉出者轉出的土地面積相同,土地類型相同,轉出者自己耕種土地的收益是1.土地轉出收益Vi有一半的概率高于自己耕種收益,假定其收益是2,有一半的概率低于自己耕種收益,假定其收益是0.5.每個土地經營權轉出者以概率θ 收到信號,則沒有收到信號的概率是1-θ, θ ∈(0,1).

記第i 個土地經營權轉出者收到信號為Zi, Zi= M(M 表示建議轉出土地經營權)或者Zi=N(N 表示建議繼續持有土地經營權).

當土地轉出收益是2 且收到信號時,假設轉出者收到信號Zi= M 的概率是p,收到信號Zi= N 的概率是1-p.當土地轉出收益是0.5 且收到信號時,假設轉出者收到信號Zi=N 的概率是p,收到信號Zi=M 的概率是1-p,其中p ∈(0.5,1).

3.2 農地經營權轉出者的決策規則

對于i = 1 個土地經營權轉出者,若其收到信號,則按照信號進行決策;若其沒有收到信號,則以0.5 的概率選擇接受轉出土地經營權,0.5 的概率選擇拒絕轉出土地經營權.

對于i ≥ 2 個土地經營權轉出者,若其沒有收到信號,則依據前人決策進行選擇,即前人決策中多數人接受轉出土地經營權,第i 個人就選擇接受轉出土地經營權,否則拒絕轉出土地經營權.若前人決策中接受與拒絕轉出土地經營權的人數相同,則第i 個人以0.5 的概率選擇接受轉出土地經營權,以0.5 的概率選擇拒絕轉出土地經營權.若其收到信號,則其以收到的信號和前人的選擇為信息集,并依據信息集進行決策.記其觀測到的前人選擇分別為S1,S2,··· ,Si-1,轉出土地的收益期望值為E[Vi|S1,S2,··· ,Si-1,Zi],若E[Vi|S1,S2,··· ,Si-1,Zi] > 1 時,選擇接受轉出土地經營權,E[Vi|S1,S2,··· ,Si-1,Zi] <1 時,選擇拒絕轉出土地經營權;E[Vi|S1,S2,··· ,Si-1,Zi] = 1 時,以0.5 的概率選擇接受轉出土地經營權,以0.5 的概率選擇拒絕轉出土地經營權.

3.3 模型分析

3.3.1 第1 個土地經營權轉出者

1) 第1 個土地經營權轉出者的決策行為分析

若第1 個土地經營權轉出者沒有收到信號,則以0.5 的概率選擇接受轉出土地經營權,以0.5 的概率選擇拒絕轉出土地經營權.

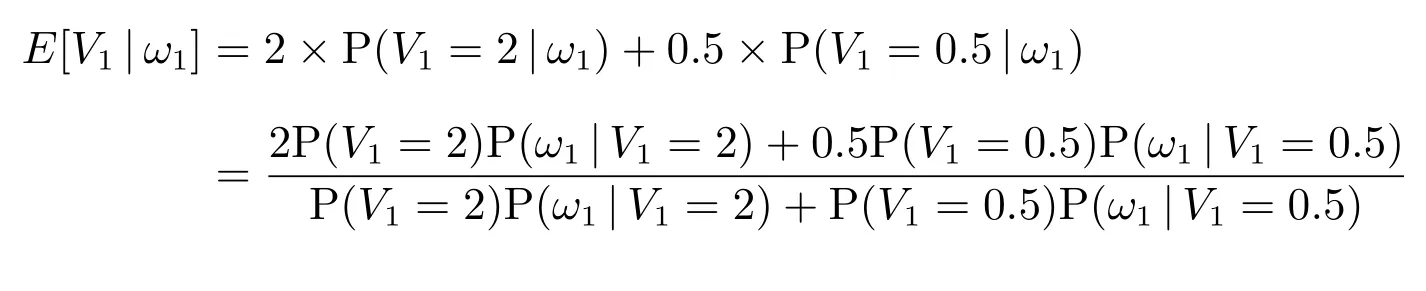

記第1 個土地經營權轉出者收到信號M 為事件ω1={Z1=M},可得

故第1 個土地經營權轉出者選擇接受轉出土地經營權.

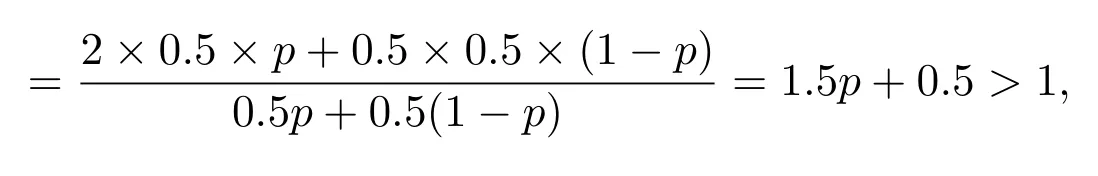

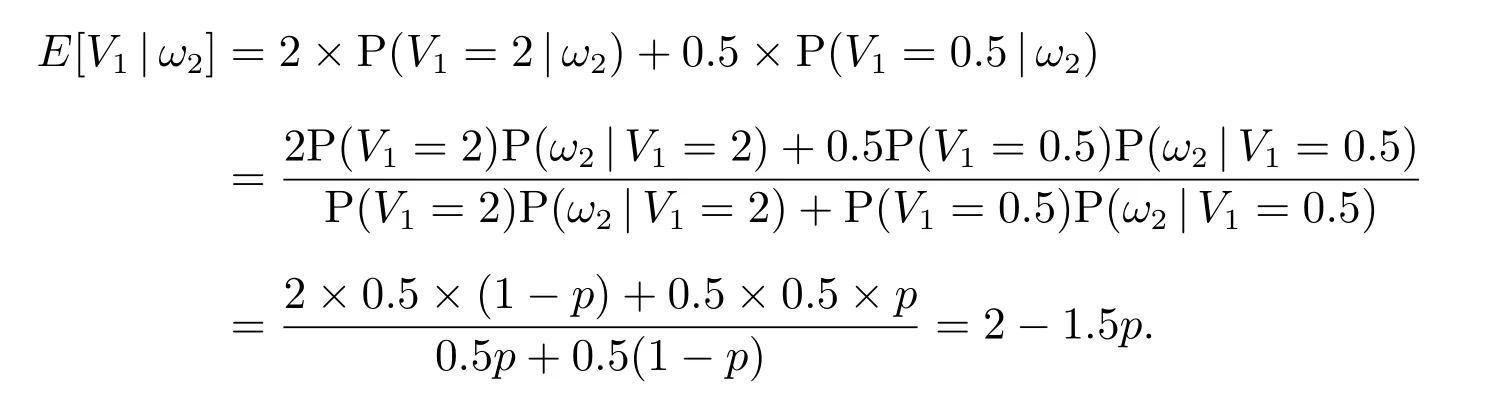

記第1 個土地經營權轉出者收到信號N 為事件ω2={Z1=N},可得

2) 第1 個土地經營權轉出者的決策結論

記第1 個土地經營權轉出者做出接受轉出土地經營權這一決策為事件S1=adopt,其拒絕轉出土地經營權這一決策為事件S1=reject,可得如下結論:

(c) P(S1=reject)=1-P(S1=adopt);

其中PM是土地經營權轉出者收到信號條件下收到信號M 的概率,當土地收益為2 時,PM=p,當土地收益為0.5 時,PM=1-p,下文意義相同,不再贅述.

3.3.2 第2 個土地經營權轉出者

1) 第2 個土地經營權轉出者的決策行為分析

如果第1 個土地經營權轉出者選擇接受轉出土地經營權,第2 個土地經營權轉出者沒有收到信號,則他會模仿第1 個土地經營權轉出者的行為選擇接受轉出土地經營權.

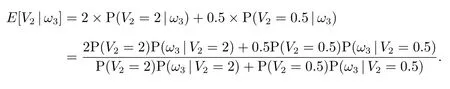

記第1 個土地經營權轉出者選擇接受轉出土地經營權,第2 個土地經營權轉出者收到信號M 為事件ω3={S1=adopt,Z2=M},可得

P(V2=2)P(ω3|V2=2)=0.5×(0.5(1-θ)+θp)×θp,

P(V2=0.5)P(ω3|V2=0.5)=0.5×(0.5(1-θ)+θ(1-p))×θ(1-p),

此時,E[V2|ω3]>1,第2 個土地經營權轉出者選擇接受轉出土地經營權.

P(V2=2)P(ω3|V2=2)=0.5×0.5(1+θ)×θp,

P(V2=0.5)P(ω3|V2=0.5)=0.5×0.5(1+θ)×θ(1-p),

此時,E[V2|ω3]>1,第2 個土地經營權轉出者選擇接受轉出土地經營權.

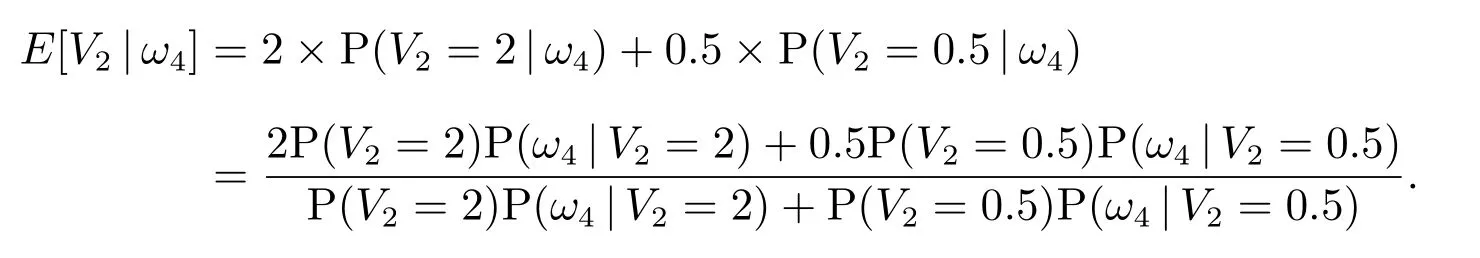

記第1 個土地經營權轉出者選擇接受轉出土地經營權,第2 個土地經營權轉出者收到信號N 為事件ω4={S1=adopt,Z2=N},可得

P(V2=2)P(ω4|V2=2)=0.5×(0.5(1-θ)+θp)×θ(1-p),

P(V2=0.5)P(ω4|V2=0.5)=0.5×(0.5(1-θ)+θ(1-p))×θp,

此時,E[V2|ω4]<1,第2 個土地經營權轉出者選擇拒絕轉出土地經營權.

P(V2=2)P(ω4|V2=2)=0.5×0.5(1+θ)×θ(1-p),

P(V2=0.5)P(ω4|V2=0.5)=0.5×0.5(1+θ)×θp,

此時,E[V2|ω4]>1,第2 個土地經營權轉出者選擇接受轉出土地經營權.

2) 第2 個土地經營權轉出者的決策結論

在第1 個土地經營權轉出者接受轉出土地經營權的條件下,記第2 個土地經營權轉出者做出接受轉出土地經營權這一決策為事件S2=adopt,其拒絕轉出土地經營權這一決策為事件S2=reject,可得如下結論:

(c) P(S2=reject)=1-P(S2=adopt).

3.3.3 第3 個土地經營權轉出者

1) 第3 個土地經營權轉出者的決策行為分析

如果第1 個土地經營權轉出者選擇接受轉出土地經營權,第2 個土地經營權轉出者也選擇接受轉出土地經營權,則第3 個土地經營權轉出者即使沒有收到信號,也必然會模仿前兩人的決策行為選擇接受轉出土地經營權.

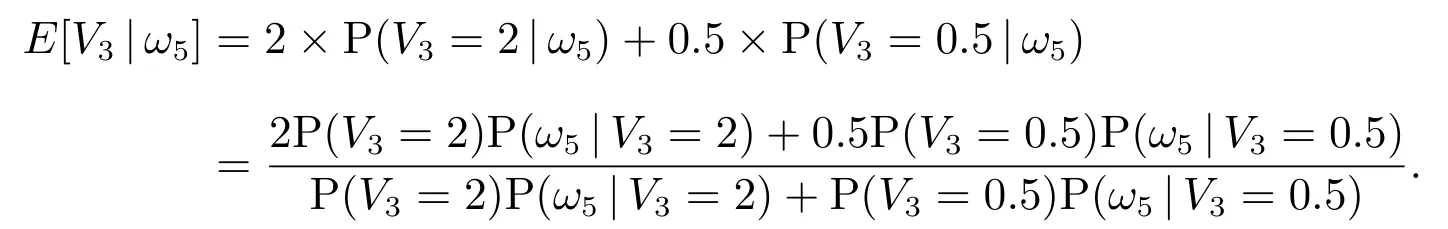

第1 個土地經營權轉出者選擇接受轉出土地經營權,且第2 個土地經營權轉出者選擇接受轉出土地經營權時,記事件ω5= {S1= adopt,S2= adopt,Z3= M}為第3 個土地經營權轉出者此時收到信號M,可得

P(V3=2)P(ω5|V3=2)

=0.5×[0.5×(1-θ)+θp][(1-θ)+θp]×θp,

P(V3=0.5)P(ω5|V3=0.5)

=0.5×[0.5×(1-θ)+θ×(1-p)][(1-θ)+θ(1-p)]×θ(1-p),

此時,E[V3|ω5]>1,第3 個土地經營權轉出者選擇接受轉出土地經營權.

P(V3=2)P(ω5|V3=2)=0.5×0.5(1+θ)×θp,

P(V3=0.5)P(ω5|V3=0.5)=0.5×0.5(1+θ)×θ(1-p),

此時,E[V3|ω5]>1,第3 個土地經營權轉出者選擇接受轉出土地經營權.

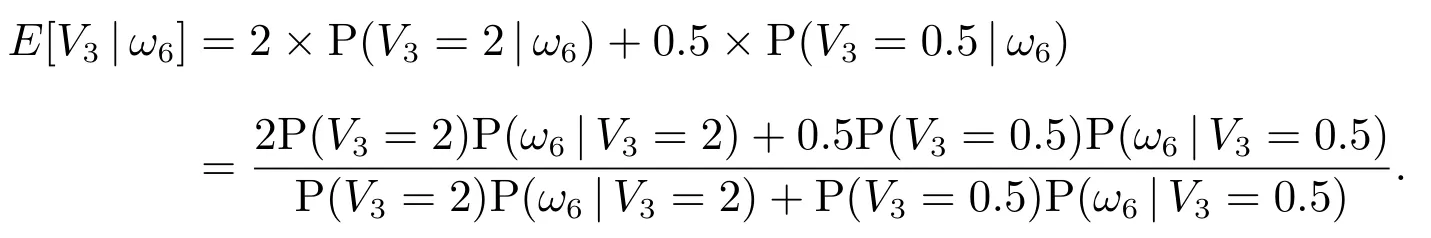

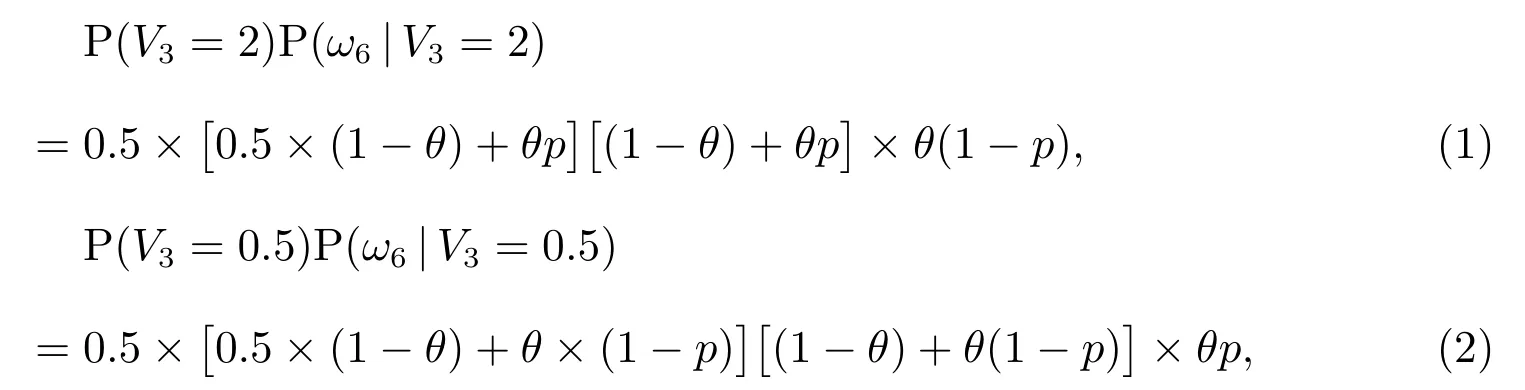

第1 個土地經營權轉出者選擇接受轉出土地經營權,且第2 個土地經營權轉出者選擇接受轉出土地經營權時,記事件ω6={S1=adopt,S2=adopt,Z3=N}為第3 個土地經營權轉出者此時收到信號N,可得

此時,若式(1)大于0.5 倍的式(2),E[V3|ω6] >1,則第3 個土地經營權轉出者選擇接受轉出土地經營權;若式(1)小于0.5 倍的式(2),E[V3|ω6] <1,則第3 個土地經營權轉出者選擇拒絕轉出土地經營權;若式(1)等于0.5 倍的式(2),E[V3|ω6] = 1,第3 個土地經營權轉出者以相同的概率0.5 選擇接受或者拒絕轉出土地經營權.

P(V3=2)P(ω6|V3=2)=0.5×0.5(1+θ)×θ(1-p),

P(V3=0.5)P(ω6|V3=0.5)=0.5×0.5(1+θ)×θp,

此時,E[V3|ω6]>1,第3 個土地經營權轉出者選擇接受轉出土地經營權.

2) 第3 個土地經營權轉出者的決策結論

在第1 個土地經營權轉出者轉出土地經營權,第2 個土地經營權轉出者也轉出土地經營權的條件下,記第3 個土地經營權轉出者做出接受轉出土地經營權的決策為事件S3=adopt,其拒絕轉出土地經營權的決策為事件S3=reject,可得如下結論:

(e) P(S3=reject)=1-P(S3=adopt).

3.3.4 第n 個土地經營權轉出者

從第2 個土地經營權轉出者開始出現羊群效應,其出現羊群效應的可能性與獲得信號的可能性θ 有關,也與獲得信號M(N)的真假及其概率p 的大小有關,獲得真實信號的概率越小,越易發生羊群效應.第3 個、第4 個土地經營者,乃至于第n 個土地經營權轉出者都有可能發生羊群效應,其是否發生羊群效應也與獲得信號的概率θ 和獲得信號M(N)的真假及概率p 的大小有關.進一步分析可知,第n 個土地經營權轉出者是否發生羊群效應還與前n-1 個土地經營權轉出者的決策行為是否一致有關,下面將針對前n-1 個土地經營權轉出者的決策行為是否一致分別進行討論.若前土地經營權轉出者的決策行為不一致,將至少出現一次對立決策,出現一次對立決策和出現多次對立決策研究方法不存在區別,為了簡化分析過程,不一致決策只研究出現一次對立決策的情況.

1) 一致決策時,第n 個土地經營權轉出者的決策行為分析

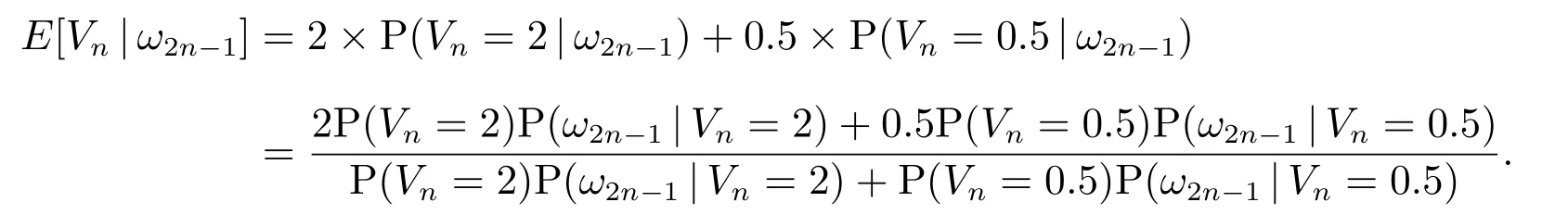

記前n-1 個土地經營權轉出者做出的決策都是接受轉出土地經營權,且第n 個土地經營權轉出者收到信號M 為事件ω2n-1= {S1= adopt,··· ,Sn-1= adopt,Zn= M},可得

P(Vn=2)P(ω2n-1|Vn=2)

=0.5×[0.5×(1-θ)+θp][(1-θ)+θp]n-2×θp,

P(Vn=0.5)P(ω2n-1|Vn=0.5)

=0.5×[0.5×(1-θ)+θ×(1-p)][(1-θ)+θ(1-p)]n-2×θ(1-p),

此時,E[Vn|ω2n-1]>1,第n 個土地經營權轉出者選擇接受轉出土地經營權.

P(Vn=2)P(ω2n-1|Vn=2)

=0.5×[0.5×(1-θ)+θp][(1-θ)+θp]×θp,

P(Vn=0.5)P(ω2n-1|Vn=0.5)

=0.5×[0.5×(1-θ)+θ×(1-p)][(1-θ)+θ(1-p)]×θ(1-p),

此時,E[Vn|ω2n-1]>1,第n 個土地經營權轉出者選擇接受轉出土地經營權.

P(Vn=2)P(ω2n-1|Vn=2)=0.5×0.5×(1+θ)×θp,

P(Vn=0.5)P(ω2n-1|Vn=0.5)=0.5×0.5×(1+θ)×θ(1-p),

此時,E[Vn|ω2n-1]>1,第n 個土地經營權轉出者選擇接受轉出土地經營權.

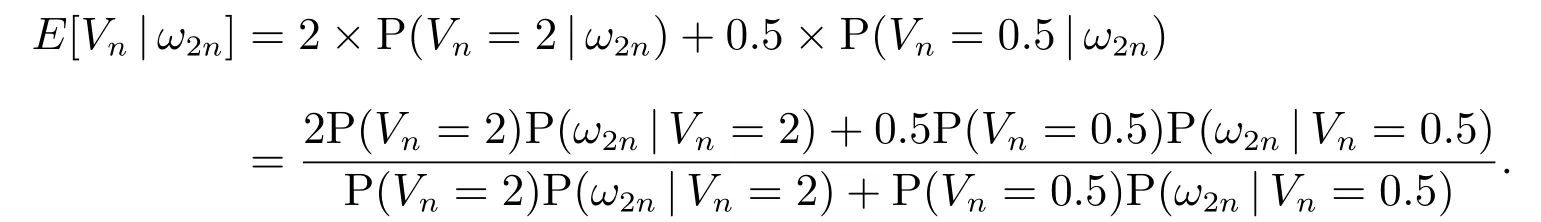

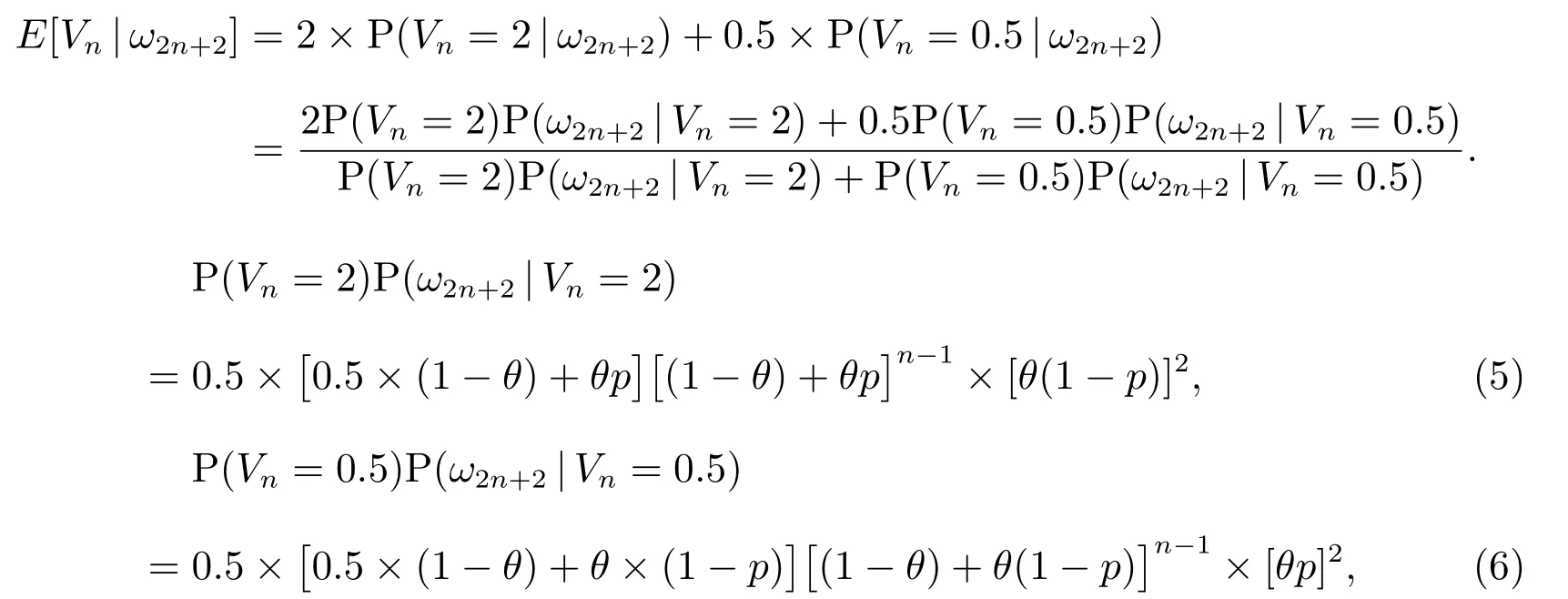

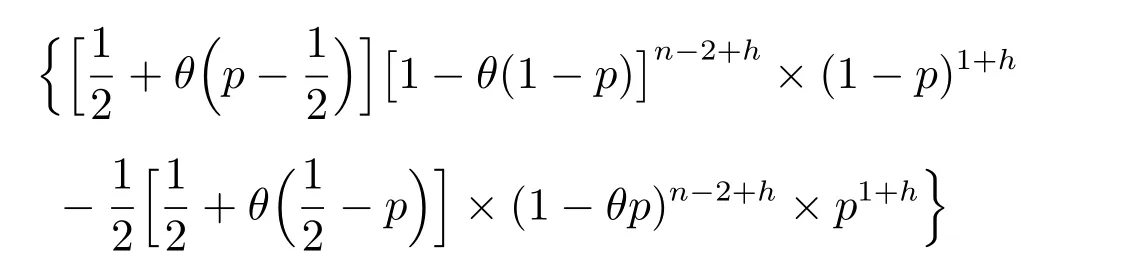

記前n-1 個土地經營權轉出者做出的決策都是接受轉出土地經營權,且第n 個土地經營權轉出者收到信號N 為事件ω2n={S1=adopt,··· ,Sn-1=adopt,Zn=N},可得

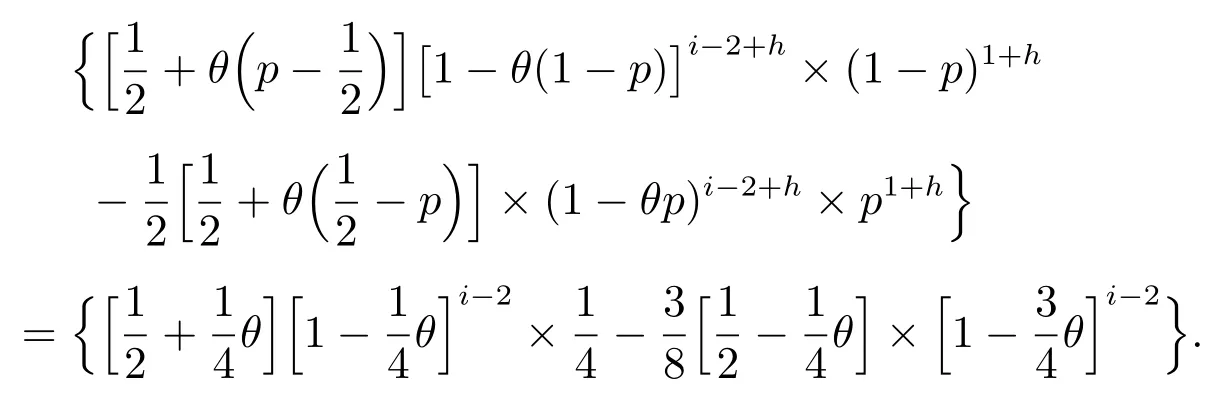

此時,若式(3)大于0.5 倍的式(4),E[Vn|ω2n] >1,則第n 個土地經營權轉出者選擇接受轉出土地經營權;若式(3)小于0.5 倍的式(4),E[Vn|ω2n] <1,則第n 個土地經營權轉出者選擇拒絕轉出土地經營權;若式(3)等于0.5 倍的式(4),E[Vn|ω2n] = 1,第n 個土地經營權轉出者以相同的概率0.5 選擇接受或者拒絕轉出土地經營權.

P(Vn=2)P(ω2n|Vn=2)=0.5×[0.5×(1-θ)+θp][(1-θ)+θp]×θ(1-p),

P(Vn=0.5)P(ω2n|Vn=0.5)

=0.5×[0.5×(1-θ)+θ×(1-p)][(1-θ)+θ(1-p)]×θp,

此時,E[Vn|ω2n]>1,第n 個土地經營權轉出者選擇接受轉出土地經營權.

P(Vn=2)P(ω2n|Vn=2)=0.5×0.5(1+θ)×θ(1-p),

P(Vn=0.5)P(ω2n|V2=0.5)=0.5×0.5(1+θ)×θp,

此時,E[Vn|ω2n]>1,第n 個土地經營權轉出者選擇接受轉出土地經營權.

2) 一致決策時,第n 個土地經營權轉出者的決策結論

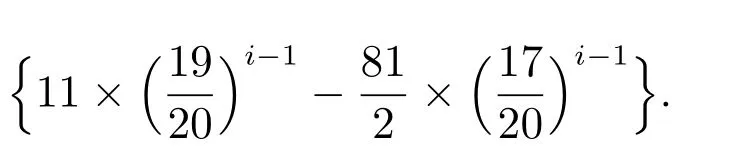

在前n-1 個土地經營權轉出者依次轉出土地的條件下,記第n 個土地經營權轉出者做出接受轉出土地經營權的決策為事件Sn= adopt,其拒絕轉出土地經營權的決策為事件Sn=reject,可得如下結論:

(e) P(Sn=reject)=1-P(Sn=adopt).

時,第n 個土地經營權轉出者會根據獲得信號M(N)的真假及其概率p 的大小來決定是否采取接受的策略.如果滿足式(3)等于0.5 倍式(4)時,土地經營權所有者的行為只與獲得信號的可能性θ 的大小有關.其他情況時,將出現羊群行為.

3) 非一致決策時,第n 個土地經營權轉出者的決策行為分析

當前n-2 個土地經營權轉出者都做出接受轉出土地經營權的決策,第n-1 個土地經營權轉出者做出拒絕轉出土地經營權決策時,記第n 個土地經營權轉出者收到信號M 為事件ω2n+1={S1=adopt,··· ,Sn-2=adopt,Sn-1=reject,Zn=M},可得

P(Vn=2)P(ω2n+1|Vn=2)

=0.5×[0.5×(1-θ)+θp][(1-θ)+θp]n-1×θ(1-p)×θp,

P(Vn=0.5)P(ω2n+1|Vn=0.5)

=0.5×[0.5×(1-θ)+θ×(1-p)][(1-θ)+θ(1-p)]n-1×θp×θ(1-p),

此時,E[Vn|ω2n+1]>1,第n 個土地經營權轉出者選擇接受轉出土地經營權.

當前n-2 個土地經營權轉出者都做出接受轉出土地經營權的決策,第n-1 個土地經營權轉出者做出拒絕轉出土地經營權決策時,記第n 個土地經營權轉出者收到信號N 為事件ω2n+2={S1=adopt,··· ,Sn-2=adopt,Sn-1=reject,Zn=N},可得

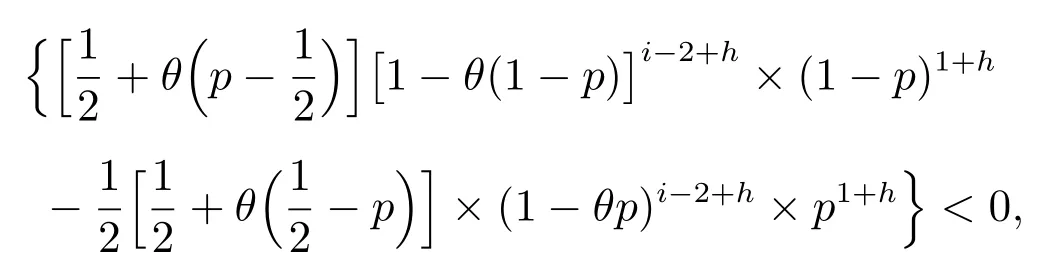

此時,若式(5)大于0.5 倍式(6),E[Vn|ω2n+2] >1,則第n 個土地經營權轉出者選擇接受轉出土地經營權;若式(5)小于0.5 倍式(6),E[Vn|ω2n+2] <1,則第n 個土地經營權轉出者選擇拒絕轉出土地經營權;若式(5)等于0.5 倍式(6),E[Vn|ω2n+2] = 1,則第n 個土地經營權轉出者以相同的概率0.5 選擇接受或者拒絕轉出土地經營權.

4) 非一致決策時,第n 個土地經營權轉出者的決策結論

在前n-2 個土地經營權轉出者依次轉出土地,第n-1 個土地經營權轉出者拒絕轉出土地的條件下,記第n 個土地經營權轉出者做出接受轉出土地經營權的決策為事件Sn+1=adopt,其拒絕轉出土地經營權的決策為事件Sn+1=reject,可得如下結論:

(e) P(Sn+1=reject)=1-P(Sn+1=adopt).

3.3.5 模型的一般性討論

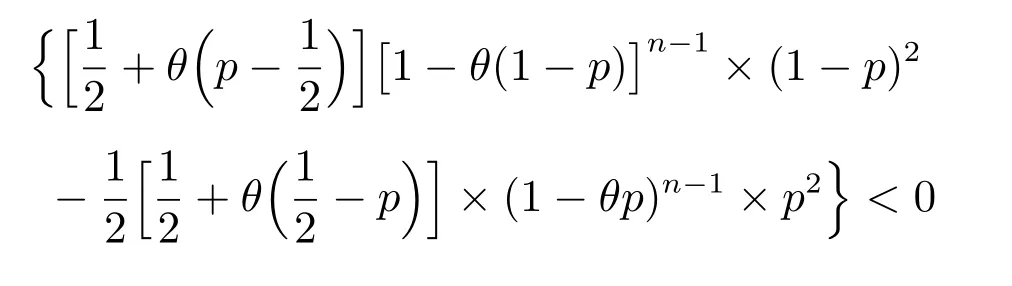

1) 一致決策和非一致決策的關系討論

非一致決策中,如果拒絕轉出土地經營權的人數為0,則非一致決策就轉化為一致決策,比較公式

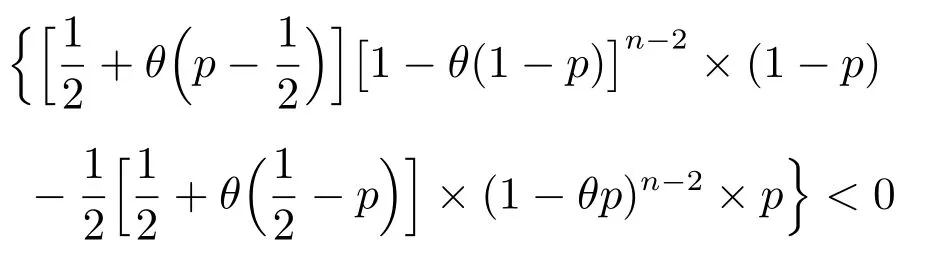

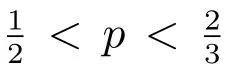

為判斷當前土地經營權所有者決策行為是否導致羊群效應發生的一般性條件?

2) p 臨界值的一般性討論

4 模型結論與模擬仿真

4.1 模型結論

P(S1=adopt)=0.5(1+θ), P(Si=adopt)=1, i=2,3,4,··· ;

P(S1=adopt)=0.5(1-θ)+θPM, P(S2=adopt)=(1-θ)+θPM.

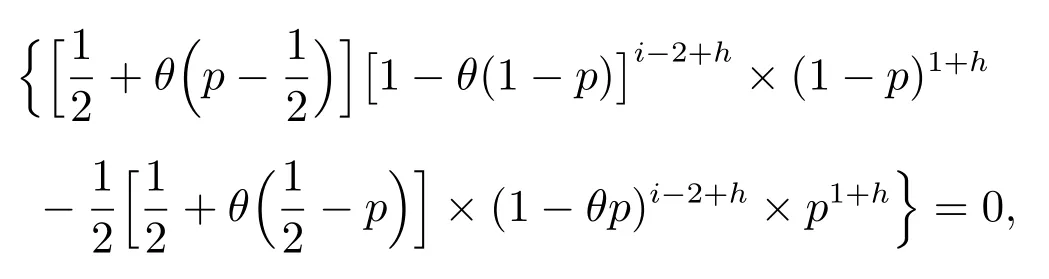

當i ≥3 時,如果滿足

則P(Si=adopt)=(1-θ)+θPM.

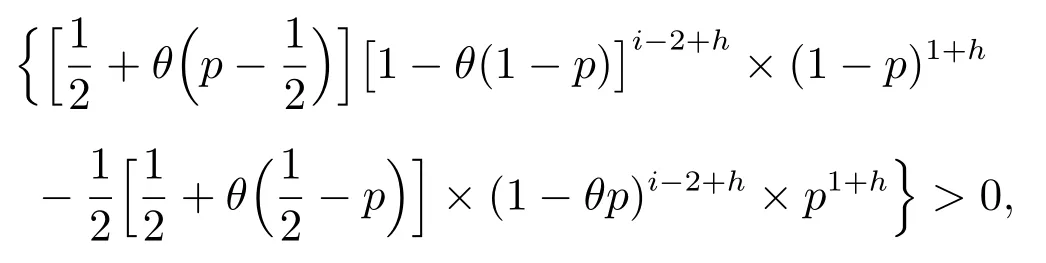

當i ≥3 時,如果滿足

則P(Si=adopt)=1-0.5θ.

當i ≥3 時,如果滿足

則P(Si=adopt)=1.

如果之前所有的土地經營權轉出者的決策行為都是拒絕轉出土地經營權,其情況類似于接受轉出土地經營權,不再贅述.

4.2 模擬仿真

4.2.1 p 值變化與羊群效應關系的模擬仿真

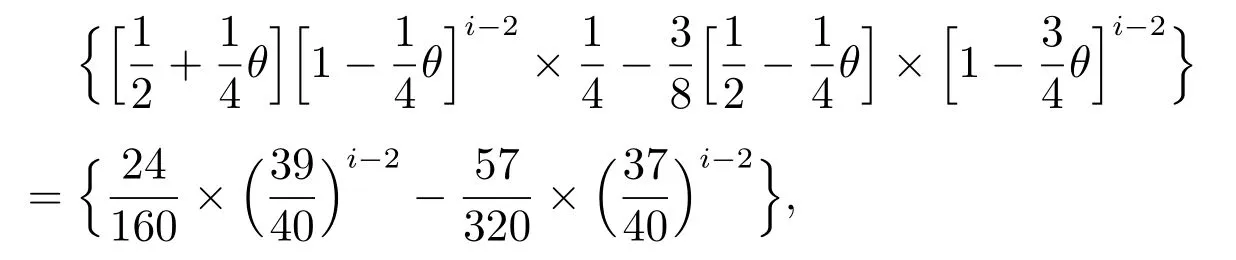

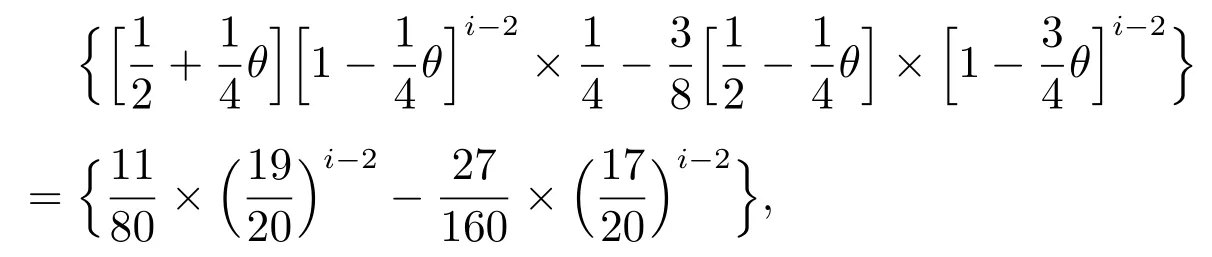

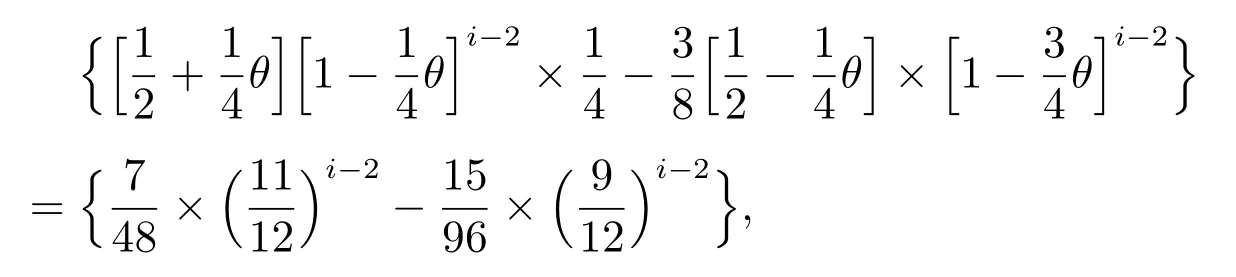

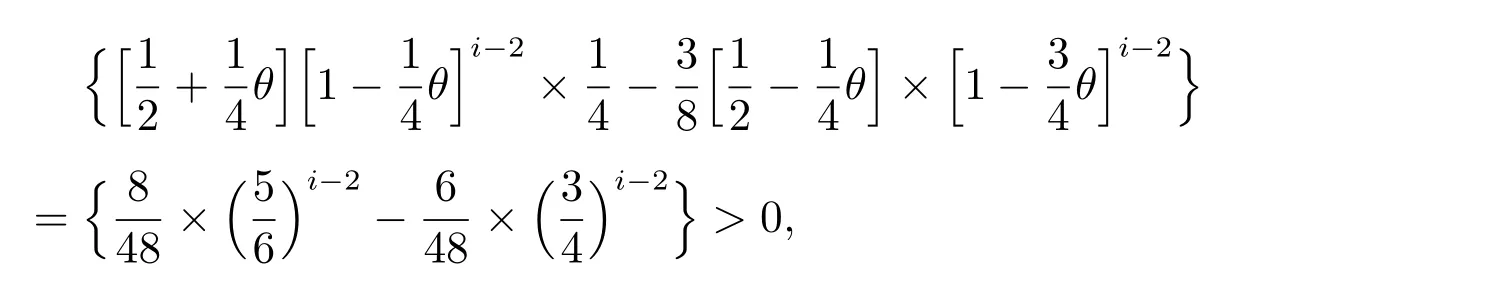

當i = 2,3,4,5 時,上式<0,土地經營權交易者將根據獲得的信號決定自己的行為,羊群效應未發生.當i=6,7,··· 時,上式>0,土地經營權交易者將出現跟隨行為,羊群效應發生.

當i = 2,3,4 時,上式<0,土地經營權交易者將根據獲得的信號決定自己的行為,羊群效應未發生.當i=5,6,··· 時,上式>0,土地經營權交易者將出現跟隨行為,羊群效應發生.

當i = 2 時,上式<0,土地經營權交易者將根據獲得的信號決定自己的行為,羊群效應未發生.當i=3,4,··· 時,上式>0,土地經營權交易者將出現跟隨行為,羊群效應發生.

土地經營權交易者將出現跟隨行為,羊群效應發生.

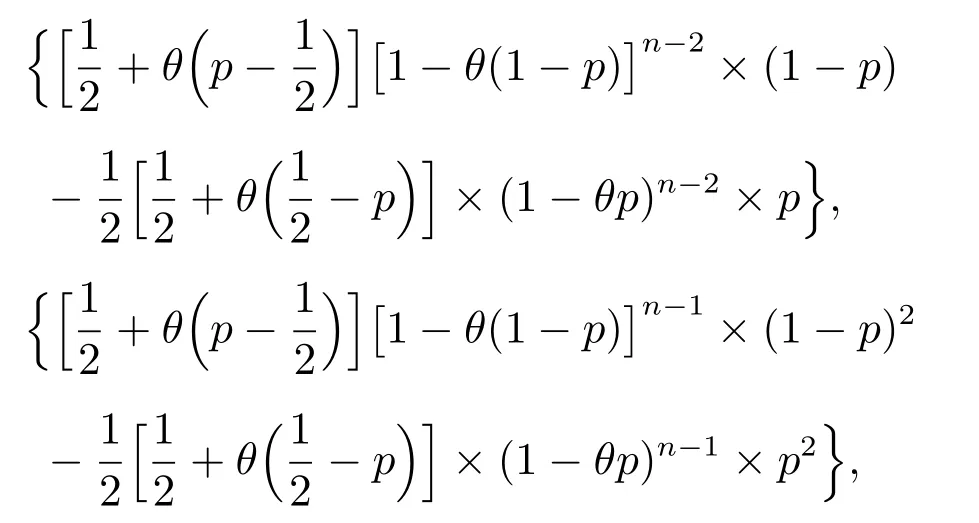

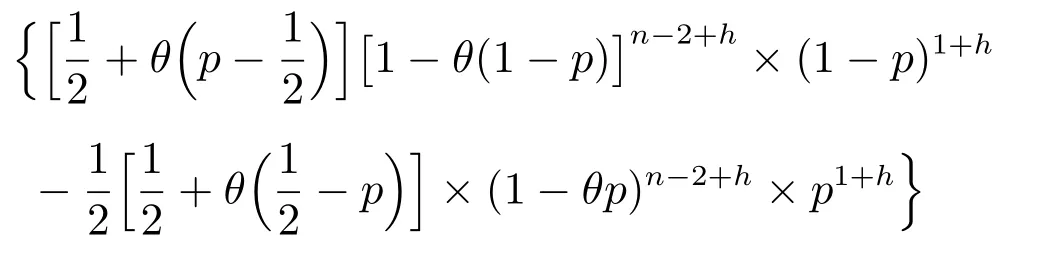

4.2.2 對立決策人數與羊群效應關系的模擬仿真

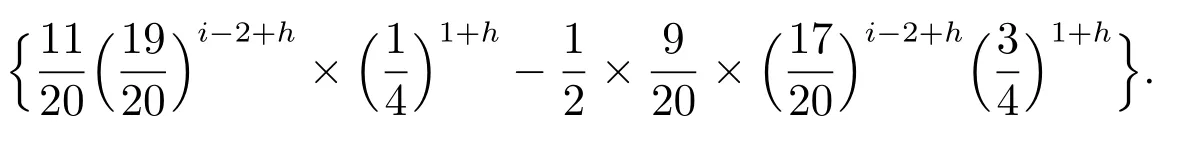

若h=1 時,可得式

當i <13 時,上式<0,當i ≥13 時,上式>0.即若前i-1 個土地經營權所有者都采取接受轉出土地經營權決策時,從i = 5 個人時就出現羊群效應,而在前五個人中有一個人依據基本假設做出了拒絕轉出土地經營權的決策時,羊群效應將推遲到第13 個人出現.

若h=2 時,可得式

當i <22 時,上式<0,當i ≥22 時,上式>0.即若前i-1 個土地經營權所有者都采取接受轉出土地經營權決策時,從i = 5 個人時就出現羊群效應,而在前五個人中有二個人依據基本假設做出了拒絕轉出土地經營權的決策時,羊群效應將推遲到第22 個人出現.

土地交易市場中土地經營權轉出者羊群行為的發生源于信息和他人行為等諸多因素,土地經營權交易市場信息不完全時,土地經營權轉出者難以判斷獲得信號的真假,其更傾向于通過觀察他人的決策來獲得私有信息,這種主要以單向交流為主的信息交流方式容易在信息交流過程中出現阻塞和不暢通,土地經營權轉出者獲得的信息無法實現其決策領域的信息優勢,其決策行為會顯著的被先行者的決策影響,產生羊群效應.土地經營權轉出者判斷信號的真假,主要依據獲得信號的概率p,當p 較小時,土地經營權轉出者無法判斷獲得信號的真假,此時就會產生羊群效應.當p 較大時,土地經營權轉出者會結合信號獲得的可能性θ 來決定其行為.如模擬仿真所示,伴隨θ 逐漸增大,土地經營權轉出者獲得信號的渠道越來越多元化,信息獲得的可能性越來越高,信息獲得也越來越多.θ 的增大使土地經營轉出者獲得廣泛信息的同時,亦提高了土地經營權轉出者判斷信息真假的難度,當獲得信息的量達到一定限度以后,土地經營權轉出者就失去了判斷信息真假的能力,無奈之下更多的依賴先行者的行為信息來進行決策,羊群效應不可避免的產生了.另外,土地經營權轉出者的決策行為是否一致也會對羊群效應出現產生重要影響,當土地經營權所有者在進行決策判斷時,前人的決策行為中有對立決策出現,將極大抑制羊群效應出現.“二維信號離散行為空間”中產生的羊群效應,更接近于實際情況,羊群行為產生與信號參數具有很強的關聯性,信號質量越差,獲得的信號的渠道越多,得到的信息數量越大,農地經營權轉出者越難以判斷信號的真假,羊群效應越容易出現.羊群效應的出現還與前人決策是否一致顯著關聯,前人決策行為越不一致,越不容易產生羊群效應.

5 政策建議

5.1 形成統一的土地經營權交易標準,建立規范、有序的農地經營權交易市場

理性的農地轉出者會因為信息不完全和從眾慣性對他人決策行為模仿形成群體的不理性,不理性的土地經營權轉出行為不利于農地經營權交易市場的規范、健康發展.模型顯示農地經營權交易市場中羊群行為是否發生與信息質量和數量息息相關,難以判斷真假的大量信息是羊群效應出現的主要原因.當前我國農村土地經營權交易市場尚沒有形成規則完善,交易標準統一的農地經營權交易體系,農地流轉信息渠道不暢通,農地經營權轉出者難以判斷獲得的交易信息的真實性,極易引發羊群效應.在尊重農戶的市場主體地位,給予農戶充分的自由選擇權和交易權的基礎上[16],政府應該首先建立統一的農地流轉信息化平臺,做好信息的收集、歸納和儲備工作;其次制訂標準統一的農地經營權交易標準體系,對土地價格進行精準評估;第三定期發布相關信息,及時進行信息更新,推進農地經營權交易市場網絡化,實現農地交易信息共享,構建信息透明、完全,交易規范、有序的農地經營權交易市場,提高農戶在農地交易市場中的理性參與能力.

5.2 完善土地經營權流轉中介組織,健全土地流轉信息披露制度

農村土地交易權流轉是涉及土地價格評估、委托代理、項目策劃和法律咨詢等多個領域的系統工程[17],準確有效的判斷土地經營權交易中獲得的信息是減少羊群效應的有效手段.當前參與土地經營權轉出的農民文化水平和專業知識不足以對土地經營權交易信息進行理性判斷,將導致土地經營權交易中交易信息虛化,土地經營權轉出者更愿意采取跟隨行為,產生羊群效應.故而,各級政府應該建立土地經營權流轉中介機構,培育相關的專業人才,由這些具備相關專業知識和談判技能的組織和個人幫助和指導農地經營權轉出者了解國家相關方針政策,科學評估土地經營權價格,對農地經營權交易信息進行科學、合理的理性判斷,讓準確的土地交易信息成為影響土地經營權轉出者的決策行為的主要影響因素.同時,出臺農地交易市場經營權信息披露制度,建立省、市、縣(區)、鄉四級農地交易信息披露平臺.政府出臺政策要求農地交易市場必須及時、準確公布農地產權供求信息、產權成交信息、產權抵押信息和意向轉讓與受讓項目信息;并通過交易市場信息循環播放電子幕、農村土地交易市場網站和微信公眾號公布上述信息.