《蘇沈良方》研究綜述*

上海中醫藥大學(上海,201203) 胡惠濱 章 原

宋代雖然拙于應付邊患,茍安于一時,但是在經濟、文化、科技等領域卻是歷史上發展的黃金時期[1],正如陳寅恪所言:“華夏民族之文化,歷數千載之演進,造極于趙宋之世。”[2]目前我國社會處于經濟、文化、科技等方面高速發展的階段,宋代社會繁榮時期的中醫藥成就,亦可為我們今天的健康衛生事業所借鑒。其中,宋代“文人知醫”風尚盛行背景下的《蘇沈良方》,不同于傳統專業醫生的方書,是古代學者文人集方的代表性著作,既是專業醫家研究和實踐的文獻依據,又是廣大非醫人士醫療保健的重要參考。

《蘇沈良方》又名《蘇沈內翰良方》,是由無名氏“將沈括的《良方》和蘇東坡所收集的驗方合編”[3]143-144而成的著名方書,包括內、外、婦、兒、眼、耳鼻喉、牙、針灸、傳染病等多個醫學門類臨床處方,此外,也貫穿著中醫基礎、診斷、臨床,中藥采收、功效、炮制、煎服,氣功養生等醫藥學健康養生知識。

關于《蘇沈良方》的研究,自宋代至民國,多集中于目錄學著作和各版本的序跋。當代研究,尤其是近半個世紀,由各醫家學者總括性的研究開始,如關于蘇軾或沈括對醫藥學的貢獻等內容,繼而演變為結合自身專業方向的研究,如對醫方劑型的研究,近年來又呈現出總括性和自身專業互相滲透的研究特點,如涉及宋代人文背景和醫方關系的研究。上世紀80年代以來,圍繞《蘇沈良方》的研究專著主要有:成莉校注的《蘇沈良方》,段光州、胡天成等的《蘇沈內涵良方校釋》,楊俊杰、王振國點校的《蘇沈良方》,宋真民、李恩軍點校的《蘇沈良方》,楊渭生點校的《蘇沈內翰良方》,沈澍農點評的《蘇沈良方》,史華、吳士蓉的《蘇沈良方文獻學研究》等。

雖然學界對于《蘇沈良方》的研究頗豐,但目前尚未發現有關《蘇沈良方》的全面綜述研究。本文擬搜集歷代及當代學界圍繞《蘇沈良方》的專著、論文及相關研究內容,以期對學界成果作一個全面、深入、系統的展示,進而為科學研究和臨床實踐、健康養生等提供借鑒,完善中醫藥發展史。為便于明晰已有成果的研究方向,本文分為五個方面進行評述。

《蘇沈良方》其書

南宋藏書家晁公武、陳振孫、尤袤的私家藏書志及元代脫脫《宋史·藝文志》中均載有《蘇沈良方》[4-7]。筆者通過對照發現,后世醫家學者,或對此四部文獻直接引述,或在此四部文獻的基礎上對《蘇沈良方》進行評述。如馬端臨《文獻通考》引述晁公武記述“右皇朝沈存中撰”一句,少一“右”字,為“皇朝沈存中撰”[4,8],而對陳振孫所載相關內容,則是全部引述[5,8]。關于《蘇沈良方》源流的各種論說,自有記載以來不斷得到豐富,大致分為以下兩種:第一,以沈括《良方》為基礎,后來增加蘇軾相關醫藥內容,可視為“附益說”[9]255。如趙希弁校正晁公武《郡齋讀書志》時,認為本書源自《沈存中良方》,“以蘇子瞻論醫藥雜說附之”[4]。當代醫家鄭煒亦認同這一觀點,即《沈存中良方》是原著,“附益蘇說而成早為定論”[10]。第二,后人將蘇軾和沈括兩人的醫藥文獻合編,可視為“合編說”。明代俞弁認為,“靈素(林靈素)”將《雜記》或《筆談》等書抄出,附托蘇沈,構成此書[11]。馬繼興論述本書為“沈括《良方》”和“蘇軾《蘇學士方》(又名《醫藥雜說》)”[12]合編。與《良方》不同的是,《蘇學士方》鮮見于各醫家對于《蘇沈良方》的論說。岡西為人《宋以前醫籍考》記述此書,曾載于《證類本草所出經史方書》和《古今醫統大全》兩書[13]。兩種論說相較,第一種,似乎沈括是《蘇沈良方》的主體,蘇軾的醫藥內容為“附”,第二種,沈括和蘇軾相關醫藥著作為并行狀態,沒有明顯的先后。此外,關于是否蘇軾和沈括共同撰寫,當代學者陳玉琢從政治觀點、居住地點、書中內容、成書年代分析,此書非蘇沈二人親手合著[14]。

關于本書的成書年代,馬繼興提出沈括《良方》成書于“1087—1093年間”,蘇軾《蘇學士方》(又名《醫藥雜說》)成書于“1098—1101年間”[12]。胡道靜“《蘇沈內翰良方》楚蜀判——分析本書每個方、論所屬的作者:‘沈方’抑為‘蘇方’”,論述在公元1151年以前,《蘇沈良方》已傳世流行[15]。史華在胡道靜的基礎上進一步論述,認為“大約成書于公元1119年至公元1151年之間”[16]19-20。

版本學方面,存世的《蘇沈良方》流變,多現于各版本的序跋和目錄學著作。胡道靜《楚蜀判》應是在研究兩者的基礎上,將程永培本(簡稱“程本”)和鮑廷博本(簡稱“鮑本”)歸為第一版本,即十卷本。第二為武英殿八卷本。即從《永樂大典》輯出的八卷本。第三為清光緒年間,福建省增修聚珍本,又據鮑本在刻《蘇沈良方》時輯錄所缺各篇,增加為正書加《拾遺》上下兩卷[15]。就整個《蘇沈良方》版本流變而言,《楚蜀判》已明確了三個版本在清以后的流變。清之前主要由于宋末 “散佚”等原因,十卷本已經成為確定版本,流傳至明代,有嘉靖刻本(現存最早,程本從此本而來)為十卷本。中國中醫科學院收藏的一部《蘇沈內翰良方》,為中醫醫史文獻大家范行準1985年捐贈,亦名《棲芬室<蘇沈內翰良方>》,即為嘉靖本,上述成莉校注《蘇沈良方》,亦以此本為底本,2016年該書曾出影印版[17-18]。程本1956年由人民衛生出版社出影印版,影響較大[16]24。森立之、澀江全善的《經籍訪古志補遺》認為鮑廷博本參合程本和聚珍本,“以刊其誤”,所以“最為精善”[11]。楊壽祺《楊壽祺題跋》[9]8曾指出,鮑本“多沈適(括)原序,而無首序、林序及腧穴圖”,認為“似程本非從此本(嘉靖本)所出”,可見鮑廷博參考了程本和聚珍本已是中外學者的共識。此外,森立之、澀江全善還曾準確記載過《蘇沈良方》的“楓山秘府藏(明版)”的版框和行款:“每半板高五寸七分,幅四寸一分,八行,行十六字”[11]。宋真民、李恩軍對日本版本學亦有研究:“寬正十一年乙未(1799年)山崎克明校刻本”和“文化二年乙丑(1805年)新刻本”[9]268-269皆源自嘉靖本,“寬正十二年庚申(1800年)良光通識校刻本”是“以鮑廷博知不足齋本而成”[9]268-269。且淺井正豐在《新刻<蘇沈良方>序》中[9]249-251,盛贊山崎克明“為求佳本二十年所”,因“多方搜訪,卒不可得”,故“泛檢古方書,取方論與之同者,就與參校,正訛補闕,點竄交加”,待“繕裝新成”,請淺井正豐作序。而山崎克明在《新刻<蘇沈良方>凡例》中亦言,曾“承君命”,故“校正《圣惠方》《圣濟總錄》”,發現“《總錄》(應為《圣濟總錄》)方論,出此書者頗多,就與讎對,大獲利益”,并且“進取元明方書,事相涉者,與一參考”,由此可見,山崎克明為此刻本付出了大量心血。此外,值得一提的是,楊渭生教授《沈括良方輯佚》“所得十九條”,筆者經過對照(按程永培六醴齋十卷本),除“治血崩帶下”[19]一方外,其余18篇所載醫方的主要用藥、醫治方法和病癥皆相同,只是方名、文字先后順序等或有不同,這對于沈括《良方》的輯復、《良方》《蘇沈良方》的研究,具有重要參考價值。

就人文背景而言,宋代,尤其是北宋,從皇帝到學者文人,對編撰方書、尚醫除疾的興味都很濃厚,他們將其與“仁政”相聯系。據筆者統計,北宋(960—1127年)共享國祚167年,除在位年數較少的皇帝(宋英宗4年、宋哲宗15年、宋欽宗1年)共20年外,其余共在位147年的6位皇帝皆大力推崇醫療衛生事業,傾心編纂浩瀚醫籍。再由《蘇沈良方》各版本序跋可知:編寫醫方書籍,其旨向為儒家推崇的“推廣仁民之道”,且能夠流傳后世,治療“久疾沉疴纏綿之苦”。蘇軾和沈括皆在科舉上真正立足,亦曾同時在翰林院供職,具備收集、記錄、研究、運用、傳播各種來源“良方”的能力。蘇軾有“剛亮銳直之姿”,能夠“動里省躬”;沈括“博文精見”,亦可“旁通醫藥”。這些都是《蘇沈良方》具備醫藥衛生、健康養生的學術和實踐價值的可靠保證。再由沈括《原序》可以看出其對醫藥學的認識,認為“治病有五難”,即“辨疾、治疾、飲藥、處方、別藥”,他對醫方實踐和理論總結親力親為,確定的“良方”都“必目睹其驗,始著于篇”[20]1-4。研究宋代“儒而知醫”風尚的學者認為,醫者和儒家進行思想上和實踐上的結合,表現在“整理編撰方書”“探求中醫之理”“諳熟養生之道”等方面[21]。宋代士人熱衷搜集、記錄傳遞醫方的原因,主要包括醫儒并舉和包容民間醫藥兩個方面,而且士人在搜集、傳播醫方方面,有普通醫生“無法企及的優勢”[22]。

蘇沈二人對醫方的貢獻

1.單篇作者的區分

1975年楊存鐘《從<蘇沈良方>看儒法兩家在醫藥學上的對立》一文中曾提到,可以采用“內證”和“外證”兩種方法來區分“沈括著述和蘇軾雜說”[23]。事實上,醫家學者們采取的手段也基本上等同于兩種方法的擴展,即從篇名、醫方信息、仕途經歷、行文風格、編寫著作等方面進行詳細考證,大體可劃分出單篇作者。胡道靜《楚蜀判》對《蘇沈良方》87%的篇目剖玄析微,作出判斷[15],無疑對這一研究最具發言權。其余的醫家學者多在參照胡的研究基礎上,結合自身成果,對《楚蜀判》進行補充考證。如史華、梁昆生(未見參考胡的論述)、李淑慧三人皆認為“治瀉痢方”“暴下方”“茶方”“治內障眼”為蘇軾所作[16]8-10,[24-26]。

2.醫方特點的研究

對《蘇沈良方》醫方特點的研究并不多見,主要是醫家學者們結合自身研究方向進行的論述。如汪曉蓉、朱向東對散劑進行制、煮、煎、療的研究[27],李津宇對“養生思想、組方與用藥探析”和“全書養生方劑組方理論與應用特點”的論述[28]。

3.單個醫方的考證

“圣散子方”的相關研究 對《蘇沈良方》中單個醫方的考證較多,皆依據客觀實際展開。中醫史上的張杲、葉夢得、陳言、俞弁、錢曾皆對“圣散子方”有過論述[3]143-144,[29]。近年來張瑞賢、劉果、宋乃光、牛亞華、南東求、張學梅、伊廣謙、張立平等亦對“圣散子方”[30-35]的傳播、組成、功效、救治作用、運氣影響進行了詳細考證。可見該方一直是一個研究熱點,而且論述多從兩方面著手:一方面,“圣散子方”治療“寒疫”或“濕疫”時,“得此藥全活者,不可勝數”[3]143-144,“治之無不愈”[29];另一方面,“圣散子方”在宋明流行病史上被錯用,即用這一“寒疫”藥治療“溫疫”,使得“被害者不可勝數”[29]。筆者認為,首先,這個醫方本身沒有問題,葉夢得認為此方為“善醫傷寒,得仲景意”[29]的北宋名醫龐安常(龐安時)從蘇軾處得到,而龐安時著有《傷寒總病論》,且將蘇軾“圣散子方序”“圣散子方”收于卷四“時行寒疫治法”[36]下,學術上不存在疑慮。其次,之所以被后世誤用,應有兩個方面的因素:①醫學診療理論還不十分完備。我國明代才出現了“第一部方論專著——吳昆的《醫方考》”,其中著重于“釋方訓義”[37]7,張景岳“以陰陽為綱,表里寒熱虛實為變的‘二綱六變’(八綱辨證)”的理論亦未形成,更毋言用“八綱辨證”融入的“十問歌”[3]284-287來幫助診者把握病情、分析病因病機了,而“釋方訓義”“八綱辨證”“十問歌”等能使稍有基礎的初學者在臨床上“以簡馭繁”。如“圣散子方”[20]34中附子、麻黃、細辛、高良姜能溫陽散寒;草豆蔻、木豬苓(豬苓)、石菖蒲、厚樸、澤瀉、白術、防風、藿香、半夏、茯苓,或祛濕、或滲濕、或燥濕、或化濕,皆與濕相關;藁本、獨活兼具散寒和除濕的雙重作用;甘草、枳殼、柴胡、芍藥,為四逆散,具有“透邪解郁”“調暢氣機”的功用。總體而言,圣散子方可驅寒,可祛濕,可兼祛寒濕,而且能祛除“寒疫”“濕疫”所帶來的壅遏之氣,稍懂中醫中藥者即可判別此方功用主治。如果在診療時使用“十問歌”中“一問寒熱二問汗”,一問已將寒熱囊括,而寒證、熱證皆有內外之分,涉及表里,二問問汗可以得出汗是虛汗還是實汗,如自汗或夜間休息可能即為虛汗,而火盛而汗者,則是實熱之汗。如果繼續三問四問五問更可具體明晰病位和日常飲食習慣,七問八問九問十問更可完善病史,以利辨證和診斷,不致南轅北轍[3]284-287。②許多“淺人”醫療經驗和認知水平有限,不能深入鉆研醫方的功用主治,即不能達到求其“具義”的程度,因此不能正確辨證,以致盲目使用“圣散子方”。醫學本身就事關人類性命,是“至精至微之事”[38]142,要求醫者要有嚴格的科學性和崇高的人文精神,即“膽欲大而心欲小,智欲圓而行欲方”[39],才能做好醫學工作。因此,“圣散子方”相關研究的前塵往事,提醒我們醫學工作者,無論從事理論研究,還是臨床實踐,都應該戒之慎之。

其他醫方的相關研究 對于醫方的流變、用藥、主治、臨床等的研究,醫家學者們一直以來持續進行,但這些研究文章都篇幅不大,言明即是。姚玉婷、嚴道南“‘蘇沉九寶湯’名實考”,對《蘇沈良方》中“九寶散”如何因訛誤至明清成為“蘇沉九寶湯”,進行考證[40]。祝大衛“《蘇沈良方》與‘蘇合香丸’”對“蘇合香丸”用藥和主治進行考證[41]。于福江“對通關散等四首古方方源的探討”,考證了《蘇沈良方》較《太平惠民合劑局方》先載“失笑散(斷弓弦散或弓弦散)”[42]。雒曉東、孫雷、曲韻智“頭痛靈滴鼻劑治療緊張性頭痛的臨床及實驗研究”為“偏頭痛方”進行了臨床實證研究[43]。

蘇沈二人涉本草的研究

蘇沈二人對本草的研究一直體現出多學科、多角度、多方法的特點,因此內容較為豐富。如沈括《夢溪筆談》有“藥議”等,而《蘇沈良方》涉及中藥的多篇論說與此重合,故醫家學者們涉及有關沈括本草的研究,大都與之結合,論述包括采藥、藥性、炮制、功效、用法等,亦含本草名物考證,以責實辨別。論文題目皆不離“沈括”“本草”“中藥學”“理論”等[44-47]。

秋石的研究在中醫藥史、科技史上較有價值。在《蘇沈良方》中,“秋石方”“陰煉法”“陽煉法”皆是對“秋石”的記述。楊存鐘在“沈括對科技史的又一重要貢獻——關于我國十一世紀從人尿提取性激素的記載”和“世界上最早的提取、應用性激素的完備記載”中作了詳細論述,并且指出《本草綱目》引用葉夢得《水云錄》“秋石”,對“秋石”制法通過校勘和訓詁角度進行考證,認為應源于《蘇沈良方》[53-54]。

張瑞賢等通過《蘇沈良方》中“神仙補益”篇中“大兩”的記載,考證王倪生活年代為唐代,從而得出了“大斤大兩”源自唐朝,并非宋代的結論[50]。

凌一揆對“鼠粘子”進行名物考證,辨析了“蒼耳子”和“牛蒡子”皆“易于粘著在經過的動物身上,而由此命名”,以致于出現“同名異物的現象,反致混淆”[51]。陳偉慶從“與醫藥結緣”“用藥思想”“獲藥諸種途徑”三個方面來論述蘇軾的醫藥知識來源[52],所引用的證據材料,有的直接來源于《蘇沈良方》,也有一些引用來源于蘇軾文集,但內容是重合的。另有醫家學者們從《神農本草經》《肘后備急方》《本草綱目》《植物名實考》《中國植物志》等歷代中醫藥學文獻中,對“忍冬”“忍冬藤”“金銀花”和“藥用部位”等名稱進行本草名實考證,認為金銀花應首載于《蘇沈良方》[53-54]。

蘇沈二人的醫學和健康養生思想

如上文所述,蘇軾和沈括皆在科舉上真正立足,亦曾同時在翰林院供職,不同的是蘇軾在“史館”,沈括在“昭文館”[55],因此二人皆崇尚儒家“推廣仁民之道”[20]1-4的人生理想,這也應是二人集方的初衷。在儒學的基礎上,二人又各有特點。蘇軾有“兼具佛、道”的特點[56],如《養生說》中提出“用佛語及老君語”[20]58,才能夠“知天樂命、開朗洞達”[57],認為“飲食、醫藥等身體方面的調理有獨到之處,但精神調養才是其養生經驗中最可珍視的部分”[58]。總的看來,蘇軾尊醫崇“道(醫學和健康養生規律)”。史華“《蘇沈良方》研究”[16]49-62認為,該書含有“救死扶傷”“注重效驗”“重視內修”的特點。沈括則多“格‘病’論治”“知宜辨異”,追求“治方最久”,總結“治病五難”,要求“必睹其驗”。沈括作為儒家,在他的醫藥養生哲學思想中,“格‘病’”的思想(天文、水利、數學、軍事等科技思想中的“格‘物’”同理)是一種“重‘理’思想”,其來源有四個方面:①源自于荀子《天論》中的“天人相分”思想,因為“天人合一”是“‘思’的認識前提”,而“天人相分”是“‘格’的認識論前提”[59],二者是歸納總結和分析剖斷的關系;②源自于孟子(沈括曾作《孟子解》)的“以民為本”“窮理盡性”思想[60];③發端于歐陽修(沈括入京考試的主考官)等人的“疑古”“疑經”思潮[60];④宋代發軔于周敦頤,成熟于朱熹的儒家“理學”思想。周敦頤《太極圖說》表現出“理性的哲學”[61]62的特點,而朱熹在《四書章句集注》中補寫《格物致知傳》,闡釋出認識事物應該“即物”“窮理”“至極”,才能夠“眾物之表里粗精無不到”[61]232-233,[62],二者在思考方法上與沈括的醫藥(科技)思想是非常契合的。沈括生活的時期處于周、朱兩者之間,應該受到“理學”發展過程中的影響。

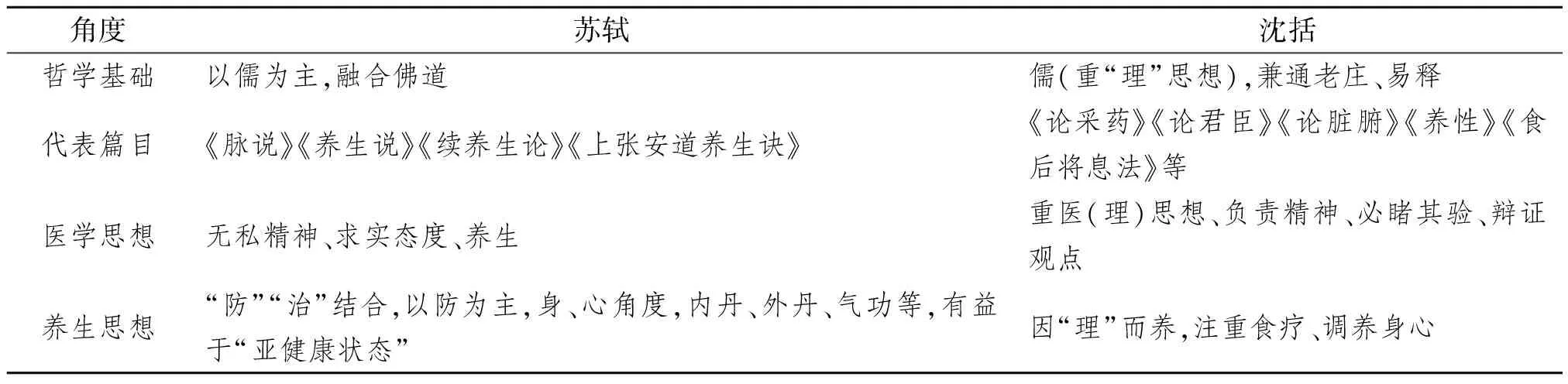

再有,《蘇沈良方》中,似乎沈括的養生文獻較少,其養生思想沒有蘇軾那樣凸顯,亦未見沈括養生專論。結合《楚蜀判》對沈方的辨別和“《蘇沈良方》研究”對“養生方”的分類,沈括的養生方只有“秋石方”“陰煉法”“陽煉法”[15],[16]373篇。李津宇對《蘇沈良方》涉及的“養生相關方劑”進行了較為詳細的研究,認為這些方劑皆有直接或者間接的“重心腎、益腎養陰”[28]特點,并分別研究了“烏荊丸”“硇沙煎丸”“小建中湯”“椒樸丸”“澤蘭散”[28]等5首沈方,且根據各自組方特點進行論述。而筆者認為,在另一部沈括涉醫藥著作《夢溪忘懷錄》中,“養性”“食后將息法”[63]等篇說明,沈括在重“理”的儒學基礎上,兼通老莊、易釋,且具有因“理”而養、注重食療、調養身心的特點(見表1)。因此文主要研究《蘇沈良方》,篇幅所限,故它文另述。

表1 蘇沈二人醫學和健康養生思想對比

《蘇沈良方》的文獻價值和科學啟發

《蘇沈良方》能歷經近千年而不衰,并且越來越受到學界的重視,這與蘇沈二人對醫藥學和健康養生擁有孜孜以求的精神,進而通過實踐探索,最終進行理論加工所形成的成果的文獻價值和科學啟發是分不開的。

文獻價值主要指對中醫藥學和健康養生知識所承載的學術意義、使用意義、中醫藥文化發展及傳播意義。筆者認為,學術意義主要是指《蘇沈良方》是“文人知醫”盛行時期的代表性醫方著作,以士大夫的獨特視角在集方過程中激發出了創新價值。將蘇沈二人和傳統專業醫生進行比較,我們可以發現,二者的共同點是都對傳統醫藥學有過學習和研究。不同點是傳統專業醫生所行醫學實踐和秉持的醫藥理念,多為傳統醫藥學理論指導下的臨床實踐和理論學習,應有一定的“行規”。而《蘇沈良方》含有“文人知醫者”所進行醫學實踐和探索醫學理論的視角,他們整理方書、探求理論、諳熟養生[21],于搜集醫方和傳播醫方方面,較普通醫生有“難以企及的優勢”[22],并得到了后人的肯定。《四庫全書提要》(文淵閣本,乾隆四十九年,1784年)對此的評價較為全面和中肯,評沈括的“藥議”內容,“于形狀性味,真偽同異,辨別尤精”,蘇軾“雜錄時言醫理,于是事亦頗究心”,故“術家能習其技而不能知其所以然,儒者能明其理而又往往未經試驗”,結論是“此書以經效之方而集于博通物理者之手,固宜非他方所能及矣”[9]10,[11]。丹波元胤《中國醫籍考》盛贊“褐丸”具有“攻補兼施,頗為周密”的特點[64]。沈澍農認為本書具有“效驗為先”“考名質實”“各科并重”的特點[65]。當代學者薛芳蕓、楊繼紅就沈括對“中醫理論”和“疾病診療學”兩方面貢獻進行論證[66]。季元龍、劉德仁、劉佳壽的“蘇東坡對科學的貢獻初探(摘要)”一文,通過闡述古今中外對《蘇沈良方》的不斷使用和發揚光大,認為這是“一部經得起實踐檢驗的好醫書”[67]。唯有《續醫說》中李東垣對《蘇沈良方》“存有微議”,認為是“不知方者之集方”,應“慎之”[11],當代醫家鄭煒論述,這是為了“糾士大夫盲目集方書之流弊”[10]。筆者認為,依李東垣“忠信篤敬”[38]35的個人性格,這種觀點有些考慮過度,當然李這樣思考對中醫藥整體發展而言,或許有利。結合馬伯英教授《中國醫學文化史》[68],中醫藥史上如西晉皇甫謐、東晉葛洪、南朝梁時陶弘景等,皆非專一于臨床或醫藥的大家,但是他們都編著有具有所處時代代表性的中醫藥學著作,皇甫謐甚至被稱為“針灸之父”。綜上所述,《蘇沈良方》的學術意義值得人們深入挖掘,其中所蘊含的思想和方法值得人們借鑒。

《蘇沈良方》對現代的指導意義可體現在臨床應用、文獻考證、科學實驗等三方面。臨床應用,如《欽定四庫全書總目提要》(乾隆四十一年,1776年)認為蘇合香丸、至寶丹等“至今神效”[69]。紀昀《閱微草堂筆記·槐西雜志》曾記載,蔡葛山曾親用名為《蘇沈良方》“治諸鯁”的醫方使“幼孫”排出“鐵釘”[11]。前文所述的“圣散子方”“大斤大兩”即具有文獻考證意義。除上述“秋石”“金銀花”外,“三喉說”“至寶丹”“沉麝丸”“麥飯石”俱“首見于《蘇沈良方》”[16]45。此外,“頭痛靈滴鼻劑治療緊張性頭痛的臨床及實驗研究”就是論述了在《蘇沈良方》“偏頭痛方”基礎上,對研制出的“頭痛靈滴鼻劑”進行的臨床和實驗研究[43]。

本書也是中國醫藥文化不斷傳承的絕佳橋梁。一方面,蘇軾作為北宋文壇領袖,博學多才,在古今中外都有眾多追隨者,被林語堂先生稱為是“人間不可無一難能有二”[70]的人物。自北宋以來就已經形成了一種以蘇軾為中心的文化現象,而蘇軾涉醫著作是該文化現象形成的淵源之一。因此,《蘇沈良方》中蘇軾相關醫藥文獻,有助于中醫藥文化發展及傳播。另一方面,沈括堪稱是中國古代最優秀、知識最廣博的科學家。英國科學史家李約瑟博士(Dr.Joseph Needham)對他極為推崇,稱其為“中國整部科學史中最卓越的人物”[71],又稱與《蘇沈良方》有共同“藥議”[20]15-22,[72]內容的《夢溪筆談》,為“中國科學史的里程碑”[71],因此,沈括被稱為是“中國科學史上最奇特的人物”[73]。因為沈括在國際科技界具有的較高的知名度,因此《蘇沈良方》中屬于沈括科技成果的一個重要組成部分的沈括的醫藥文獻,對中醫藥的推廣傳播也大有裨益。總之,蘇沈二人所著文辭優美,言之鑿鑿,是歷代讀書人的楷模,如蘇軾“至虛有盛候,大實有羸狀”[20]13已成為經典名言,“秋石”的記載更為人們增添了民族自豪感。筆者認為,他們二人可謂北宋知識界的“雙子”。宋代人把兩人的醫藥文獻編在一起,應該也有極力推崇二人的意向。綜合以上兩方面因素,《蘇沈良方》對中醫藥文化的發展和傳播,具有非比尋常的意義。

通過醫家學者們的研究還可以看到,蘇沈二人重視客觀實際的態度對我們有很好的啟發意義。如季元龍認為,蘇軾尊重生命健康規律,主張“勞逸適度”,堅決反對服用“長生藥石”。具體表現在多個方面,如“重視練氣功,強調飲食要有節制,尚蔬食,要豁達樂觀,心胸開闊”,認為“善養生者使之能逸而能勞”,這些“卓越的見解”[67],對于我們今天亞健康越來越受到人們關注的時代也具有啟發意義。楊存鐘、彭少輝皆認為沈括運用了唯物主義思想研究醫方[23,74],前者還認為沈括具有法家不因循守舊,注重實效的革新精神[23],體現出“實事求是的科學態度”[75]。王琦、夏治平“略論沈括對祖國醫藥學的貢獻”一文,通過“辨疾、治疾、飲藥、處方、列藥(‘別藥’[20]1-4)”五個方面論證了沈括診療時“必須根據具體對象”,結合“病人的體質強弱、年齡大小、生活習慣”“注意地區、季節、氣候的差異”辨證論治的觀點,這些方面都說明沈括醫學中的“樸素的辨(辯)證思想”[76],也合乎《內經》“三因制宜”的理論。雖然蘇沈二人并非專業醫生,但是在“文人知醫”盛行的時代,能夠實事求是,以文人、科學家獨特的角度認識生命規律,探索中醫藥學理論,論述醫方構成,完成疾病治療,是值得現代人學習和研究的。

除了以上介紹的研究文獻,還有一些學者對《蘇沈良方》有少量引用和論證。如遲阿魯“雄性激素認識簡史”,開篇引用李約瑟“將‘秋石’列為中國古代科技的26項發明之一”“作用相當于現代的性激素”“古代方士常以此藥進貢皇上”[77]等內容。彭懷仁“中醫學院試用教材中的三十首古方出處考(一)”,認為“至寶丹”“蘇合香丸”出處為《蘇沈良方》[78]。

此外,關于本書當前研究的不足之處,有以下幾個方面:第一,傳統中醫視角的研究并不完善,一些醫方只言部分病癥、治療原理,醫方的方義,并未有全面治療的病癥研究,總的治療原理,各個藥物的配伍,最后總結等。第二,缺乏從現代科研手段和統計學視角進行的論述,只涉及了少量醫方。因為現代統計學分析過的研究,更容易為廣大臨床中西醫生接受。

總之,《蘇沈良方》所涉及的中醫藥學知識非常豐富,具有很高的學術價值和使用價值。短短五萬余言,或記述、或推理、或考證、或親驗、或學習、或傳播,以具體生動的醫案來闡釋注重效驗的科學性,以全面詳實的筆觸來表達防治結合的啟發性,使人讀之如現眼前,頗值琢磨。整理和分析不同時期和不同角度的相關研究資料,不但能夠解答中醫藥學術上的諸多疑問,而且可以為我們醫學臨床提供寶貴的先驗參照,對完善中國醫學發展史和了解宋代中醫藥文化史,都有積極的意義。