“文義”與“血脈”:朱熹、陸九淵的文本闡釋過程論

郭慶財

(山西師范大學 文學院, 山西 臨汾 041004)

朱陸之辯是中國思想史上備受關注的課題,相關的研究成果甚為繁夥。相較于宋元學者對朱陸學術所做出的篤實或高明的定性,或奢談雙方尊德性、道問學分數的多少,近現代學者的探究更為深細和平允。近些年也有著作專門從經典詮釋學的角度來探究此問題,比如彭啟福從“知識論”與“實踐論”的路向來解釋朱陸分歧[1]278-283;林維杰在《朱熹與經典詮釋》的導言部分,綜述學界“經典詮釋”的研究成果時,將之歸納為“存有”“語言”“方法”“工夫”“歷史”五大類[2]5-9。其實,這五個范疇在很多學者那里又是綜合滲透的,且未必能窮盡“經典闡釋學”的豐富性。至于朱熹、陸九淵的闡釋思想和分歧,筆者更欲在林維杰的五類范疇外拈出“過程”范疇以分疏之。因為在朱、陸那里,經典閱讀和闡釋不是靜態的,而是一種認知深化的過程;無論是由文本追溯作者之意,還是由文本窮至天理,或是將文本與此心印證,都體現為語言、篇章、意義的邏輯遞進關系。筆者認為,朱陸的分歧,很大程度上在于闡釋過程和方向的相逆;而這種相逆過程的背后,隱含的是雙方對語言功能的不同認識:即,“文義”能否作為闡釋過程的起點?這也是我們討論朱陸闡釋過程分歧的入手處。

一、朱、陸兩次論辯背后的語言觀念

朱熹和陸九淵先后有兩次著名論辯:鵝湖之會、太極之辨,皆涉及到有關經典闡釋的看法。我們不妨先對兩次論辯做一回顧:朱、陸早在淳熙二年有著名的“鵝湖之會”,二人的分歧大抵在于是否承認讀書講學為德性修養的入路。朱熹主張虛心研讀經典,因為性理精義最完美地體現在古人經典中。陸九淵則認為既然人有天賦之本心,發明本心即識得天理,所以從古人經典去窮理并非必要,而且顯得支離。此次辯論最終不歡而散。

后來朱、陸于淳熙十五年又有太極之辯,乃是二人就周敦頤《太極圖說》而發生的分歧。先是陸九淵之兄陸九韶對周敦頤的“無極而太極”一語表示質疑,認為此說有“虛無好高”之弊,似是源自老氏之學,疑非周子所為。陸九淵力主乃兄之說。朱熹回書則極力維護“無極而太極”說的合理性:周敦頤恐怕學者將太極誤認為一物,因此拈出“無極”以明之。據朱熹理解,“無極即是無形,太極即是有理”。雙方最終亦未能達成一致。

雖然兩次論辯相隔十余年,但朱、陸的學術分歧是一貫的,而對語言文字功能的不同認識始終處于關節性地位:無論朱熹在鵝湖之會前對陸學“脫略文字、直趨本根”[3]2291的概括,還是鵝湖之會后“卻愁說到無言處,不信人間有古今”[3]185的諷喻,都顯示了這一點。朱熹對于如何闡釋儒學經典時曾經指出:“圣人之言即圣人之心,圣人之心即天下之理。”[4]291即,“語言—圣心—天理”三者之間可以通達一貫,而語言文獻的閱讀是基礎,通過文獻的研讀即能還原圣人本意,這是基于對語言達意功能的信任。

此立場至太極之辯亦然。“太極”出自儒學經典《周易》,作為玄妙的形而上范疇,“不屬有無,不落方體。”但朱熹的看法是:“若遂不言,則恐學者終無所取正。”[3]1577故不妨說破。周敦頤所謂“無極而太極”是對“太極”迥出常情、超出方外性質的表述,即是對太極的“說破”。朱熹說:“以為當時若不如此兩下說破,則讀者錯認語意,必有偏見之病,聞人說即謂之實有,見人說無即以為真無耳。”[3]1576另外,朱熹還直捷地指出“無極即是無形,太極即是有理”,以支持和闡發周敦頤的說法,其實又是對周敦頤思想的進一步“說破”。無論是周敦頤的“說破”,還是朱熹的“再說破”,均是對語言在表達“道體”方面可能性的承認。

再看陸九淵。陸氏學問以心學為根本,精粹而一貫。他認為本心即是天所賦予的“實理”,是先天自具的道德理性,亦是自我省覺的能力。從學問的路徑來說,應切己自反,從自心發現天理,此即是“先立其大”者。經典之學也應該以此為頭腦。強調發明本心對經典之學的超越性,是陸九淵立論的大綱。他鵝湖之會時欲問朱熹:“堯舜之前,何書可讀?”[5]491意在說明:經典乃是次生性的,其作用只是在印證和說明此心、此理而已,故已落入第二義。陸九淵對于朱熹的批評也是建立在這樣的思想坐標上的:“太極”作為迥出常情、不落言詮的“實理”,周敦頤、朱熹所謂“無極而太極”等描述均是贅語,他們希圖用解說性的語言、經學的方法讓人明白“太極”,其實用“學”替代了悟,“言來言去,轉加糊涂。”[5]23

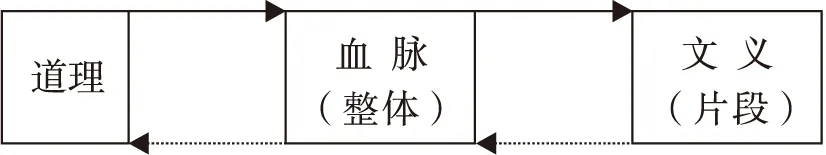

依照理學家看法,對于“理”的言說有兩重,一是經典的言說,一是對經典言說的再言說,即經典闡釋,其關系模式可示為:

1.理(心)←2.經典←3.經典闡釋

如果說鵝湖之會時雙方探究的是1、2兩者——心性實理與經典文獻(言說)——之間的關系,而太極之辯關注的則是1、3兩者——心性實理與經典闡釋(周敦頤的再言說)——之間的關系。所以,朱陸兩場論辯之間雖然相隔十余年,但相關思考和分歧具有一貫性,即語言在闡釋性命之理方面有無可能和局限?相較于朱熹在論辯中表現出對語言達意功能的高度肯定,陸九淵的情況則較為復雜。他在鵝湖之辯時較為偏激,對經典言說持否定態度:經典不過是在“說”理,相對于形而上的天理和微妙的人心,已有虛、實之別。不過,陸九淵并沒有走向廢棄經典的偏執,因為他本人又是飽學經典的大儒,拋棄經典,則儒學便成為無本之木、不系之舟,故而如何論證經典與人心的統一才是他思考較多的問題。陸九淵到了太極之辯階段有所轉變,傾向于承認經典語言“實”而非“虛”,但他在此基礎上,又對諸如《太極圖說》一類的“經典闡釋之言”提出批評,認為這些言說文字繳繞,與天理人心又隔了一層,是疊床架屋。雖然陸氏沒有完全“廢言”,但他反復強調不可過分倚賴和執著于語言,時時表現出對語言的警覺。所以,語言觀念決定了朱、陸雙方論辯的根本立場,而他們語言觀的歧異,在雙方經典闡釋實踐、闡釋過程論中也有深刻體現。

二、朱熹的“文義”:正向的闡釋過程論

朱熹的經典闡釋思想,是建立在對經典文本多層次性的認識基礎上的,他在論讀書時,曾拈出言、意、理三個要素:

學者必因先達之言以求圣人之意,因圣人之意以達天地之理。[3]1977

朱熹認為,從實存的文本來說,意、理同時寓含于“言”之中;而從邏輯層次上來說,文本的言、意、理諸層面具有層遞性,學者須沉潛心志,由淺而深地求索,才能于理有得。他曾說:“圣人言語,一重又一重,須入深去看。若只要皮膚,便有差錯,須深沉方有得。”[4]162據此,朱漢民先生總結出朱熹“言→意→理”的闡釋進路[6]73-80。其實,從經典之“言”到圣人之“意”之間尚多曲折,其中朱熹尤強調對于“言”的釋義——即“文義”的重要性:

解經不必做文字,止合解釋得文義通,則理自明,意自足。[4]2607

這里的“文義”,其實就是文字的語義,即字詞的意義單元。朱熹強調,要在基礎的“文義”層次下工夫,才有可能順利通向圣人之“意”。這樣在原來“言→意”的基礎上插入了“文義”,就形成了“言→義→意”的闡釋進路。

至于“理”,則與圣賢之“意”具有同一性,顯示了理學家特有的思想視角。如朱熹所說:“圣人千言萬語,只是說個當然之理。”[4]187因此他將圣人之“意”與天下之“理”加以互釋,而不是從圣人“意”中再去尋繹“理”。另外,由“文義”而溯求圣人之“意”,本身就是“窮理”的過程(此容下文再述),故“意”和“理”并不構成遞進的闡釋環節。所以朱漢民先生的總結應該修正為“言→義→意(理)”,即涵括如下兩個環節:

(一)由“言”以考“義”

先撇開“理”的部分,就朱熹的“言→義→意”三者的關系來看,他對前兩者多有強調,即面對文本之“言”時,應先弄清楚其文義,由言以考義:

且只據所讀本文,逐句逐字理會教分明。不須旁及外說,枝蔓游衍,反為無益。[4]1237

朱熹對漢唐經學“惟知章句訓詁為事”的固陋有著深刻認識,但南宋以來學者“陵藉訓詁,坐談空妙”則走向了另一極端,其流弊更甚;因此朱熹認為要適當汲取漢唐學者虛心積漸的功夫,以對治空疏之弊。文義訓詁雖不能盡經學之全部能事,但卻是最基礎性的工作和最穩實的路徑,故而朱熹亦予以適當肯定,如:“秦漢儒者解釋文義,雖未盡當,然所得亦多,今且就分數多處論之,以為得其言而不得其意,與奪之際似已平允。”[3]1318“漢儒可謂善說經者。只說訓詁,使人以此訓詁玩索經文,訓詁經文不相離異,只做一道看了,直是意味深長也。”[3]1330鑒于“言”(經文)與“義”(訓詁)之間的密切關合性,朱熹認為學者閱讀儒學經典,須連同漢儒注解一起看。朱熹既注重義理闡發,又不廢訓詁名物之學,其《四書章句集注》《詩集傳》等著作,雖然注釋簡約,刪去繁蕪,以闡發義理為主,但字詞音義訓詁仍占較大比重,是漢唐經注形式的延續,且表現出深厚的經學功底(1)據錢穆統計,《四書章句集注》中征引漢代以至兩宋注解,達五十余家。僅《論語集注》即有三十余家。(《朱子新學案》第四冊《朱熹之四書學》,北京:九州出版社2011年,第198頁)。

(二)由“義”以尋“意”

如果說以上所解決的是文本表層意的話,朱熹詮釋經典還要由文義以追尋背后的圣人之“意”,他在給呂祖儉的書信中說:“讀書則虛心玩理,以求圣賢之本意。不須如此周遮勞攘,枉費心力,損氣生病而實無益于得也。”[3]2346朱熹指出,圣人之言并非抽象,皆有關于身心、性命之理,若能撇除私意,實下沉潛玩繹工夫,則圣人之意自然可見。朱熹將這種讀書尋意的行為謂之“涵泳”,比如他指導弟子讀《詩經》:“未要去討疑處,只熟看某注得訓詁字字分明,卻便玩索涵泳,方有所得。”[4]2088首先,“涵泳”離不開讀者的切己體察,是將經典文獻與個人生命體驗形成印證,或驗之于日用之間,或推之以事理,揆之以情理,自可由經典文字而優入圣域。這既是對自我體驗的喚醒,也是對圣人文字的激活。其次,“涵泳”是一種優柔厭飫的“慢工夫”,若能平心易氣,細心理會,則讀書如同小火煨煮食物,久之則滋味愈出。

以上“言→義→意”的環節,即構成了具體文本闡釋的完整過程。朱熹對此過程又做了格物窮理的闡釋。在他看來,讀書即是格物窮理,理得則是知至,他所遵循的是增益智識的求知路徑:“今教公之法:只讀圣賢之書,逐日逐漸分明理會……積累久之,漸漸曉得。”[4]2979一方面,天下萬物莫不有理;另一方面,天下只有一個絕對、無差別的理。由分殊而上達理一,是自程頤到朱熹以來理學家所倡導的穩實工夫。朱熹的經典詮釋思想就是這種方法的踐行,即平心讀書,從容玩味,積累愈多而最終達致一貫的天理。

基于朱熹的經典詮釋觀念,我們可以明確:朱熹的經典詮釋思想兼融了經學和理學的方法。“言→義→意(理)”的過程既有經學訓詁之法,也包括涵泳義理的方法,而朱熹尤其強調:學問雖不能止于文義訓詁,但又不能不從文義訓詁開始。他說:“雖不可一向尋行數墨,然亦不可遽舍此而他求也。”[4]1976文義訓詁既然亦屬“格物”之學,當然也是理學家的職分所在;從這個意義上來說,經學訓詁之法也是理學方法。

若擬之以孟子的“以意逆志”論,則大略可以說:朱熹的“以意逆志”就是從經典“文義”以“逆”作者之志,是以文義為出發點而對理的紬繹和對圣人精神的還原。對“文義”的重視和強調,昭示了一種虛心務本的闡釋精神和細密篤實的學風。意大利符號學家艾柯指出,本文被創造出來的目的乃是產生一個“標準讀者”,能夠大體勾勒出一個“標準的作者”,它最終與文本的意圖相吻合。[7]77-78朱熹強調忠實于文本,欲重建“本文意圖”,按艾柯的說法,便是出于做“標準讀者”的努力,顯示了對文本意圖的尊重和對“過度詮釋”的警惕。

三、陸九淵的“血脈”:逆向的闡釋過程論

如果說陸九淵早期基于心學立場對讀書講學尚有排斥的話,淳熙十年前后,他的態度發生了較大變化,對經典的崇高價值亦予以承認,認為讀書與發明本心并非矛盾,經典雖以文字為外殼,但必以明心見性為根本和先務,若明得此理,則讀書、讀經、讀注,“雖多且繁,非為病,只以為益。”[5]245由早期鵝湖之辯的觀心內省無賴于經典,到后來認為經典所講無非心學精神,均強調發明本心的一貫性,中間不過下一轉語而已。陸氏所謂“學茍知本,則六經皆我注腳”的真實含義也在于此。

基于此,陸九淵與朱熹的闡釋路向也是相逆的,是由大以貫小的路徑。他說:

讀孟子須當理會他所以立言之意,血脈不明,沉溺章句何益?[5]445

朱熹所探尋的最終的“意(理)”在陸九淵這里則是發端處。而且這對陸氏來說似乎也不成問題,因為經典所發明的無非是本心實理而已,這是每個人先天具備的。在文本闡釋方面,陸九淵更關注的反倒是:經典的各個片段如何在心學體系中形成融貫性的解釋,形成其心性論的周密支持;因而文本的脈絡、理路問題就尤其值得注意,此即“血脈”。這在其《孟子》闡釋中有集中體現。在講孟子所引“操則存”一句時,陸九淵指出:

試取孟子全章讀之,旨意自明白,血脈自流通。[5]91

“血脈”一詞本是指人體內流通血液的脈絡,如《呂氏春秋·達郁》:“血脈欲其通也,筋骨欲其固也。”[8]563該詞在古代醫學典籍中更是頻繁出現,無煩枚舉;后來也被采用以分析文法,指作者行文的內在理路(2)如樓昉的《崇古文訣》評陳師道《思亭記》:“節奏相生,血脈相續,無窮之意見于言外。”評諸葛亮《后出師表》:“一篇首尾多是說事不可己之意,所以不可已者,以漢賊不兩立,王業不偏安故也。血脈聯屬,條貫統紀,森然不亂,宜與前表兼看。”(《崇古文訣》卷7,文淵閣四庫全書第1354冊)。陸九淵與之相似,如果說“立言之意”是指作者的思想觀點,“血脈”則是貫穿在文本中的思想脈絡和邏輯理路。闡讀經典,需要將“血脈”從篇章中尋繹出來,以形成對經典的“整體性闡釋”。所以,“血脈”具有文勢和思想兩方面的意義,是篇章整體性和思想融貫性的統一。

在陸氏的闡釋過程中,掌握經典之“血脈”具有優先性,先通其“血脈”才能對文本片段做出有效的闡釋。這在陸九淵的闡釋實踐中得到了成功運用。先來看《孟子·離婁下》談人性的一段:

天下之言性也,則故而已矣。故者以利為本。所惡于智者,為其鑿也。如智者若禹之行水也,則無惡于智矣。禹之行水也,行其無所事也。如智者亦行其無所事,則智亦大矣。天之高也,星辰之速也,茍求其故,千歲之日至,可坐而致也。

最后一句話“茍求其故,千歲之日至,可坐而致也”很不好理解:從前面部分的語勢來看,“故者以利為本”,“故”有故意、有意、存心之意,而且孟子顯然反對“智”與“故”,而倡導一種“行其所無事”的自然狀態;但最后那句話又似乎是肯定“求其故”具有重大的成效,故前后難通。此前趙歧和朱熹對此的注解雖各有不同,但均對“故者以利為本”作了正面的理解。比如朱熹為了遷就孟子最后這句話,將“故”理解為“已然之跡”,甚至將“利”釋為“順也,語其自然之勢也”[9]297。這樣作為“已然之跡”的“故”就成了對人性的自然表現,而同樣值得肯定。這并不符合孟子惡智之鑿、剝除故習的本意。再看陸九淵對此段的理解:

“天下之言性也,則故而已矣。”此段人多不明首尾文義。中間“所惡于智者”至“智亦大矣”,文義亦自明,不失《孟子》本旨。據某所見,當以《莊子》“去故與智”解之。觀《莊子》中有此“故”字,則知古人言語文字必常有此字。《易·雜卦》中“隨無故也”,即是此故字。當孟子時,天下無能知其性者,其言性者大抵據陳跡言之,實非知性之本,往往以利害推說耳,是反以利為本也。夫子贊《易》:“治歷明時,在《革》之象。”蓋歷本測候,常須改法。觀《革》之義,則千歲之日至,無可坐致之理明矣。孟子言:“千歲之日至可坐而致也。”正是言不可坐而致,以此明不可求其故也。[5]415

陸九淵對最后一句話做了靈活的解釋:“茍求其故”乃是一種否定性的假設,“千歲之日至,可坐而致也”,是對絕對不可能實現的結果的喻示,藉此來突顯“求其故”這一假設的錯謬。這種解釋深得孟子“不以辭害志”的真髓,較之朱說也更為通達合理。而從陸九淵的表述看,他之所以能得出這種高明之見緣于兩個前提:一是基于陸氏對孟子思想大旨的掌握,二是基于該段“首尾文義”的統貫。這兩者合而言之即是文章“血脈”之所在。所以在具體的闡釋活動中,要綜觀全篇,考辭之始終,觀文勢之上下,從中理會文章的精蘊。若僅沉溺于章句則無法形成融貫性闡釋,造成“血脈”不通。

陸九淵的經典闡釋論,顯然有孟子“不以文害辭,不以辭害志”思想的深刻影響。該命題一方面從語境的角度,強調對作者之“志”的尊重,反對對文辭作孤立的解釋。另一方面,這句話里面文、辭、志有層次淺深之異,隱含著文不能盡辭、辭不能盡志的言意觀念,指出文本的闡釋不應膠著于字面,而應有一種洞透文辭、妙契精微的智慧。陸九淵以之為探尋經典血脈的圭臬,反對牽制于“文義”而形成的瑣碎認知,包含著對語言達意功能的局限性的認識。經典文辭與實理的關系并非平面透明,而有很大的空間和距離,這正是讀者需要用心認真推求的地方。而且陸氏以“血脈”為發端入手處,對孟子做了逆向的發揮,更彰顯了解釋者的能動性,也更具直捷色彩。

四、“文義”與“血脈”的貫通與循環

據上所述,朱陸分歧的焦點在于對“文義”與“血脈”的分別強調。就經典文本而言,“文義”相當于文本的語義層,是表層的、局部、片段的;“血脈”相當于文本的形而上層面,屬于深層的、整體、一貫的層面。所以,必須沉潛“文義”才能掌握文意,還是不拘執于“文義”才能掌握文意,乃是朱陸二者分歧的關鍵。基于這種分歧,朱熹和陸九淵對對方的闡釋路徑互有掊擊。我們不妨分述如下:

(一)朱熹批評陸九淵不重視“文義”,僅以內心反省為方法去窺測作者之“意”,則文本闡釋難免會變成個人臆說:

若于理實有所見,則于人言之是非,不翅白黑之易辨,固不待訊其人之賢否而為去取。不幸而吾之所謂理者或但出于一己之私見,則恐其所取舍未足以為群言之折衷也。[3]1573

陸氏雖然反對以個人私意說經,稱“理乃天下之公理,心乃天下之同心”[5]196,但其實正意與私意實在不好區分,而且發明本心亦容易墮入一種偏執,即認為,既然古今凡圣心同理同,若根據自我經驗和思考獲得了某種認知和道理,則圣賢的經典一定會證明這種道理。由于己意的不自覺膨脹,闡釋者難免陷入獨斷論,將“一己之私見”強認為作者的意圖,從而將闡釋變為自我“創構”。其實朱熹這種批評并非準確,陸九淵畢竟是飽讀詩書的大儒,對為學的知識進路亦有兼顧和強調,他也曾指出:“某嘗令后生讀書時,且精讀文義分明。事節易曉者,優游諷詠,使之浹洽。”[5]143和朱熹的“文義”之說簡直同出一轍。這說明陸九淵雖然深受孟子存心、盡心的影響而極其高明,但并未廢棄“文義”的基趾地位。

(二)反觀陸九淵對朱熹的批評也很值得玩味。和朱熹不同,陸氏受孟子的影響,更多地凸顯了“文”(word)和“辭”(text)之間的距離和跳躍,以及文本之“義”(meaning)與作者之“意”(intention)的緊張(3)周裕鍇先生解釋孟子的“不以文害辭,不以辭害志”,認為“文”即是文字、詞(word),“辭”即是“篇章”(text),“志”即是詩人的創作意圖(intention)(《中國古代闡釋學研究》,上海:上海人民出版社2003年,第40頁)。。如果說由語言學方法所解的“文義”只是“枝葉”,那么不蔽于枝葉才能把握“血脈”;而朱熹的問題正在于泥于文義。陸九淵說:“元晦好理會文義。”[5]172此外,陸氏還批評朱熹的學問只是“解字”,而不重視“血脈”[5]444。也就是說,朱熹用于經典文義的功夫太多,顯得太拘泥和支離了;逐字訓詁、逐事考訂只是對“表層意旨”的闡釋,由此以達理是否可能,陸九淵是懷疑的。

陸九淵塑造了一個拘泥、固滯于“文義”的朱熹,將之與漢唐經學家歸入一區,顯然并非朱熹的真面目。朱熹尊重“言”,關注“文義”,以之為文本闡釋的發端處,這是符合圣賢本意的保障;但這絕不等于朱熹僅關注言語訓詁。其實,他既強調“從文字上做工夫”,又強調“于身心上著切體認”,不僅由訓詁以明義理,還要由義理以定訓詁:“況理既未明,則于人之言恐亦未免有未盡其意者,又安可以遽絀古書為不足信,而直任胸臆之所裁乎?”[3]1574“明理”乃是讀書問學的“大前提”,也是終極目的,朱熹由文字、而詞、而意,都是以明達義理為追求,將包括讀書在內的“窮理”行為歸結到使“吾心之全體大用無不明”的道德境界。對于文本的“上下文勢”和“血脈”,朱熹亦非完全忽略,亦曾指出讀書“要見血脈相貫穿”,“讀書須看他文勢語脈”“當看文勢大意”。[4]421、173、348綜合朱熹的經典闡釋言論,會發現其兼具歷史主義和思想創構的兩種面向。(4)就相關研究成果來看,學者對朱熹闡釋思想的理解偏于兩端:如朱漢民先生強調朱熹尊重歷史、尊重原典的歷史主義態度(《言·意·理——朱熹的四書詮釋方法》,《孔子研究》2004年第5期),而另一位學者康宇在論文中則將朱熹視為意在建構自我思想的闡釋者(《論儒家詮釋學中的兩個基本向度——以鄭玄、朱熹對經典的解讀為中心》,《哲學研究》2014年第5期)。這種不同定性,恰恰反映了朱熹在經典闡釋中兼備兩種傾向。當然,朱熹針對不同經典,其闡釋策略亦相應有異。相對而言,其四書學的理論創構色彩更濃一些,而五經學更強調對經典本意的遵守;而五經中,“《詩》《書》是隔一重兩重說,《易》《春秋》于隔三重四重說。《春秋》義例、《易》爻象,學者用之各信己見,但未知曾得圣人當初本意否。”(《語類》卷104)故朱熹的闡釋思路亦有切實與玄深之別,難于一概而論。

若跳出雙方的爭執來看,“文義”所指向的是文字、句法,就文本形態而言著眼于局部;“血脈”指向的是語境、文勢,著眼于整體。在闡釋中雙方又互相依存,形成循環互釋的關系。如德國語文學家、哲學家弗里德里希·阿斯特所謂:

對于用陌生形式(語言)撰寫的陌生著作的一切理解和解釋不僅以對個別部分的理解為前提,而且也以對這個陌生世界的整體的理解為前提,而對這個陌生世界整體的理解進而又以對精神的原始統一的理解為前提。[10]4

阿斯特拈出文本闡釋中的“個別部分”“整體”“精神”三者,既強調“整體”對個別的決定性、優先性,更強調“精神”遍及文本的一切部分,正是這種“大一精神”才將歷史的理解、語法的理解融合為一種生命。文本闡釋活動必基于整體精神的預設,最終又清晰地返回自身,以實現闡釋學的循環。朱熹、尤其是陸九淵的闡釋過程論與此思想頗有暗合處:性理精義不僅僅是從個別片段中推導出來的,更是一種先在精神和理解前提,這與阿斯特的“大一精神”十分相似。所以,若綜合朱、陸雙方的思路,其實都符合阿斯特所說的循環模式,但各有側重,其異同可以下面二圖表示:

朱熹的闡釋路徑:

陸九淵的闡釋路徑:

就上面二圖來看,首先,不管是朱學還是陸氏心學,均以為“道理最大”,對儒學經典的闡釋都應以最高的道理(天理)為一級語境,然后是具體篇章(二級語境),最后是具體文句(三級)——此為舉大以貫小,探本以窮末的路徑(即圖中的上線);但如果從問學途徑來說,由文句而篇章而性理,則形成反方向的逐級遞進關系——此為積小以明大,推末以至本的路徑(即圖中的下線)。雖然陸九淵更側重前者,而朱熹側重后者,不過朱熹某些發明本心、尊德性的說法,以及陸九淵有關讀書進學的言論,均表明雙方對此循環軌跡的認可,且在具體闡釋行為中有所兼顧。

其次,朱、陸對相反的路徑關注、強調得不夠,故有倚輕倚重之別,故上圖各用虛線、實線以區分之;兼之他們在論辯中各執一端,難免會顯出“片面的深刻”。后世更是夸大了雙方所謂“知識主義”或“道德主義”的對立(5)余英時《論戴震與章學誠》將之概括為“智識主義與反智識主義的對立”,又就朱陸之辯指出“就整個宋代儒學來看,智識主義與反智識主義的對立,雖然存在,但并不十分尖銳”,“下逮明代,王陽明學說的出現把儒學內部反智識主義的傾向推拓盡致”。(《論戴震與章學誠》,北京:三聯書店2000年,第296頁)余先生在另一篇文章中又指出,對朱、陸所謂“尊德性”與“道問學”的分歧的認識,元代的吳澄恐怕要負主要責任;至明代,這一觀點已牢固確立,以致連王陽明都發現,要糾正它是十分困難的。參見氏著《朱熹哲學體系中的道德與知識》一文([美]田浩編《宋代思想史論》,北京:社會科學文獻出版社2003年第257-284頁)。,而這也深化了后人對朱陸歧異的印象。

黃百家曾云,朱陸二人如同被詔入室,其所入之途“雖東西異戶,及至室中,則一也”。[11]1888此喻雖形象,卻并非準確,其實朱、陸所循路徑大體相同,只是對朱熹來說,下線如白天常行之路,上線則為罕行之夜路;陸九淵則反之。相較而言,南宋朱學的殿軍黃震所言更為公允:

“今之學者讀書只是解字,更不求血脈。且情性心材只是一般物事,言偶不同耳。”(按:此為陸九淵語)愚按:天下讀書未有不求血脈之人,而象山讀書亦未嘗不解字。如云:“看經書須看注疏及先儒解釋。”斯言何為耶?[12]卷42

“血脈”與“解字”二者理應參互貫通,在理解循環中愈趨深化:對性理精神的認知,有賴于由字句而篇章,持續地讀書進學;而對性理本原的認知深化,又成為讀者進入新文本的“前理解”和大語境,在對篇章的闡釋中起到統貫作用。

五、結 語

就像現代闡釋學家常說的,任何理解活動都無法真正脫離解釋者的個人視域,解釋者的處境是由其自身的“前見”所規定的。朱熹與陸九淵都概莫能外,由德性修養而上達天理就是他們共同的“前見”。這也是元代盛行的“朱陸合轍”說的基礎。如徽州學者鄭玉所說,朱、陸“同以天理為公,同以人欲為私。大本達道,無有不同”。[13]卷3

但問題在于,“理”是需要推尋、總結出來,還是應由反省本心而確立,則造成了朱、陸闡釋思路和方法的差異。朱熹更強調以文義片段為基礎,逐層推捱的闡釋過程,也就是說,他所看重的是“文義”的建基作用。陸九淵基于本心實理的本源性,則更強調拘泥于“文義”只是意見,是對“血脈”的窒礙。也就是說,“理”是預設,還是最終達成,包含了對經典的總體定性和闡釋態度,背后也蘊含了闡釋者對語言功能的不同理解。