2020,我的扶貧故事

2020年是決勝全面建成小康社會、決戰脫貧攻堅之年。5年來,精準扶貧已經通過教育、醫療、產業等一系列手段,實現了從“輸血式”減貧到“造血式”扶貧的轉型。

張紹國,從六盤山區到滇西邊境地區,從黑龍江畔到湘黔桂石墨荒漠地區,從藏北高原到大別山麓,他走過了全國100多個貧困縣市,累計治愈了超過600名先天性心臟病患兒;黃學軍,京和紡織第一批管理者,在新疆和田茫茫戈壁灘上,耗時5個月建成了一片嶄新的現代化工廠,幫助近千名維吾爾族貧困村民脫貧,他和北京國企人在無垠大漠中交出了合格答卷……如今,在扶貧的道路上,越來越多的首都職工參與其中。本刊采訪了6位來自扶貧一線的職工,聆聽他們講述自己的扶貧故事。

中華民族團結進步協會醫藥衛生工作委員會 張紹國

只為重燃患兒“心”希望

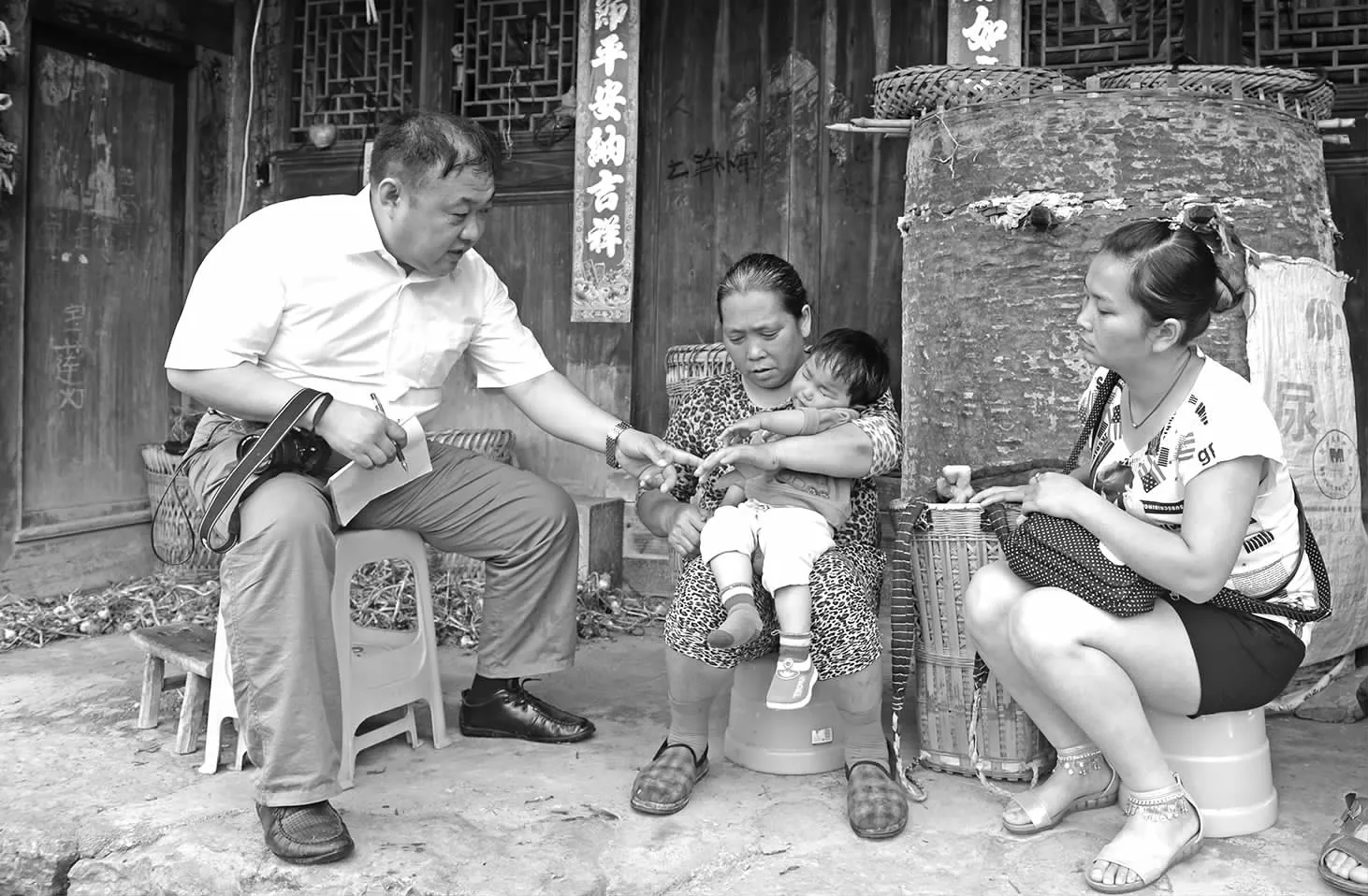

甘肅岷縣,地處青藏高原邊緣,有千年藥鄉之名,也是國家級貧困縣。特殊的地理環境氣候,成為這里孩子罹患先心病的重要原因之一,更因為經濟不發達導致治療延誤,使先心病成為威脅孩子們健康成長的主要先天性疾病之一。為了幫助岷縣、更是讓家鄉的先心病患兒解除病痛,在北京工作的岷縣醫生聯系到了一直致力于為貧困地區的先心病兒童義診的張紹國。最終,通過他的牽線搭橋,促成了“第13屆健康邊疆行——兒童先心病義診篩查”到岷縣開展義診篩查活動。

“為了做好這次義診篩查活動,我與岷縣衛健局通過多次電話溝通,達成了廣泛的合作救助共識。作為活動的直接組織者,在慈善基金和愛心人士的幫助下,我們總是想篩查出更多的患兒,把患兒帶到北京接受免費的手術治療。”張紹國回憶道,8月27日下午,他和首都醫科大學附屬北京同仁醫院心臟中心的王國宏主任、趙建剛大夫組成的專家團隊,經過飛機轉高鐵近6個小時的奔波,順利抵達甘肅岷縣。

8月29日上午,在當地醫院門診樓三層B超室,兒科醫生、護士、志愿者,尤其是本地醫護人員擔任的“翻譯”已經上崗。來自岷縣、迭部、卓尼和蘭州的近百名疑似先心病患兒,在家長的帶領下早早地來到了醫院準備接受篩查。最終,83名疑似患兒中確診了16名可到京接受手術治療。“遺憾的是,有3名患兒因為病情失去了手術機會。類似這樣的成功與遺憾,10年來我們經歷的太多啦……”張紹國難過地說。

提起開展這項工作的初衷,張紹國說:“那是緣于一次和在醫院工作的朋友偶然的交流。”那天,他去醫院找朋友辦事,正好看到那些先心病后期的孩子嘴唇發紫甚至手指甲也發紫,孩子的家長卻顯得那樣無助,心里很不是滋味。在與朋友交流中張紹國了解到,兒童先心病是先天性畸形中最常見的一類,約占各種先天畸形的28%,是危害兒童及成人健康與生命的殘酷“殺手”。“我國每年新增先天性心臟病患者15~20萬。除了有少部分先天性心臟病在5歲前有自愈的機會外,絕大部分先天性心臟病患兒可以通過手術做到根治。可我國經濟欠發達的中西部地區絕大部分處在高海拔地區,這一區域又是先天性心臟病高發的一個重要的誘因。”

“如何為這些孩子解決疾病困擾呢?不是說先心病只要做到早發現早治療,絕大部分患兒是可以通過手術治愈的嗎?我能不能做點事情呢?”帶著這樣的初衷,張紹國找到了中華民族團結進步協會領導、一些醫院領導和有愛心的朋友進行溝通、協商。“最終,我們決定發起旨在幫助罹患兒童先天性心臟病患兒的大型公益活動,開展活動的區域以中西部地區和經濟欠發達地區為主,由我負責組織協調、聯絡工作。”

至今,這項義診活動已經開展了13年。“從六盤山區到滇西邊境地區,從黑龍江畔到湘黔桂石墨荒漠地區,從藏北高原到大別山麓,我們走過了全國100多個縣市,累計篩查了疑似患兒超過4000多名,累計使用善款1000余萬元,治愈了超過600名先天性心臟病患兒。”張紹國說,雖然開展這項工作非常辛苦,可看到那些可愛的患兒以及希望得到幫助的家長,又有就是全國各地朋友們的鼎力支持,他還是堅持了下來。“我們力爭在未來3年內再完成治愈300名先心病患兒的目標,最終力爭實現為1000名先心病患兒實施免費手術!”

北京市西城區展覽路醫院 劉磊

健康扶貧,“扶”出幸福生活

2018年,東西部扶貧協作讓鄂倫春這個中國版圖“雞冠”上的少數民族自治旗與北京市西城區攀上了“親戚”。為了加強西城區對鄂倫春自治旗醫療衛生領域對口幫扶工作,展覽路醫院擔負起了對鄂倫春自治旗人民醫院的幫扶重任。而展覽路醫院將這份重任交給了劉磊,同時西城區衛計委任命她為北京市西城區鄂倫春幫扶團隊副隊長。就這樣,北京到鄂倫春,行程近2000公里,劉磊與幫扶團隊一次次踏上這片北疆熱土。

2018年5月,是劉磊最初接到幫扶鄂倫春自治旗人民醫院任務的時間。相隔千里,她完全不知道這是個什么樣的地方:醫院現狀如何?醫療水平如何?需要提供哪些幫助?作為主要負責人,一切要從零開始。

為擬定對口幫扶協議和年度工作方案,劉磊一次次與受援醫院領導對接,了解現狀,了解醫院需求。她從實際出發,從解決基礎問題入手,落實到打造幾個專科特色科室,一張幫扶藍圖也在一次次溝通中漸漸清晰。

2018年7月25日,劉磊隨同展覽路醫院院長王雪松一行十人,來到鄂倫春自治旗人民醫院,簽署了幫扶工作協議,開啟了為期3年的對口幫扶工作。作為主要負責人,劉磊要規劃每一次幫扶任務;作為領隊,劉磊要關心團隊每一名成員的飲食、生活、出行和安全,保證隊員身心健康;作為一名內分泌醫生,每一次來到鄂倫春,劉磊都會深入社區、村屯為百姓免費看病,開展健康知識講座,傳播健康理念。

2019年11月,在北國天寒地凍的時節,劉磊率隊第三次來到鄂倫春。當時,鄂倫春自治旗人民醫院門診接診了兩位冠心病PCI術后反復心絞痛的患者。她迅速組織團隊進行會診,又聯系北京的專家進行兩地會診,及時給患者做出了確切的診斷,對患者從藥物、飲食、運動、心理、生活方式等方面給予指導,實時監測病情,隨時準備啟動京蒙兩地急救綠色通道。

此次幫扶期間,正值內蒙古地區鼠疫疫情發生。為進一步做好鼠疫的預防工作,防止鼠疫的發生和蔓延,劉磊協助鄂倫春旗人民醫院開展鼠疫防控工作,同時分別來到鄂倫春旗森林消防大隊、鄂倫春旗檢察院,為森防官兵和檢察官進行鼠疫防控培訓。通過健康宣講活動,教會大家如何去識別鼠疫,認識鼠疫,防控鼠疫,告訴大家鼠疫是可防可控的,不要恐慌。

在這個網絡信息飛速發展的時代,遠程醫療系統為偏遠地區的醫療搭建了一個快捷高效的平臺,不僅能有效促進基層醫院的遠程學習,更能有效解決偏遠地區百姓“看病難、看病貴”問題。劉磊深知遠程醫療對對口幫扶醫院的作用,在鄂倫春旗人民醫院幫扶期間,她積極與本院技術部門聯絡,推動盡快建成兩地遠程會診系統。在她的努力下,2019年7月23日,展覽路醫院和鄂倫春旗人民醫院的遠程系統首次連通。它標志著京蒙兩地的遠程醫療正式開通,將為兩地開展病例會診、疑難病例討論、手術示教、遠程教學等工作打下良好的基礎。2019年9月4日,展覽路醫院邀請急診科專家進行心肺復蘇培訓,利用遠程會診系統進行直播,鄂倫春旗人民醫院200多名醫護人員參與了此次培訓,反響熱烈。

遠程醫療,千里相牽。“遠程會診平臺的開通,是健康扶貧中的一項重要舉措。展覽路醫院也將積極推進遠程醫療平臺支援,促進建成長效合作機制,助力健康扶貧攻堅,真正發揮精準扶貧的作用。”劉磊說。

北京時尚控股有限責任公司 黃學軍

“產業援疆”讓千名村民過上了好日子

“援疆就意味著奉獻,這是每一名共產黨員都應有的家國情懷。”這是黃學軍發給妻子微信中的一句話。2015年10月,作為北京市“產業援疆”標桿企業的北京時尚控股公司、光華集團、佳華泰公司,共同投資興建了新疆京和紡織科技有限公司。黃學軍作為京和紡織第一批管理者和技術人員來到和田。在茫茫戈壁灘上,他冒著漫天黃沙,和大家沒日沒夜地苦干5個月,建成了一片嶄新的現代化工廠。

2016年投產至今,京和紡織實現銷售收入4.5億元,實現利稅2396萬元,累計發放工人工資4700萬元,工人平均工資3190元,近千名維吾爾族貧困村民在京和紡織科技有限公司直接或間接有了穩定的工作崗位、工資收入和社會保險。這就是黃學軍和北京國企人在無垠大漠中交出的答卷。

“別人掙3000元,但我一個人能掙6000多塊錢,從來沒想到自己這么能干!”得益于計件工資制度的好處,制品車間的維族姑娘米日古麗驕傲地說。黃學軍把北京的計件工資制度帶到京和紡織,讓維吾爾族職工享受到與北京相同的計件工資標準,計件分值向職工公布,每天出多少產量,掙多少錢,職工心里有數。

“計件工資制度把全勤和缺勤的工資檔次拉開,把努力的和漫不經心的工資檔次拉開。”黃學軍解釋道。慢慢地,大家明白了什么是計件工資,嘗到了計件工資的甜頭,職工也從“讓我干”轉變成“我要干”。“以前車間主任喊得最多的就是‘快’,這些工人得需要督促著才能好好工作,現在主任需要喊‘停,別干了’。”黃學軍說,現在的職工意識到了“多勞多得”,不自覺地加快了工作節奏,消除了無組織、無紀律的散漫狀態。就是這樣一個不起眼的細節,足以證明這些工人的工作狀態發生了轉變。

維吾爾族職工是京和紡織的“主力軍”。他們通過勞動學到技能,成長為屬地第一批產業工人隊伍,也讓家人過上了好日子,基本實現“一人就業,全家脫貧”。

除了工廠里,戈壁灘上的農牧民生活也在悄然發生著改變。一排排新式棚房里,西紅柿、黃瓜、草莓、櫻桃、白蜜瓜,是他們致富的希望。黃學軍參與研發的保溫篷房,讓當地村民不僅有地兒住,還有了種地的營生,一棟棟拔地而起的棚房成為北京國企支援邊疆的“新名片”。

今年初,一場突如其來的新冠肺炎疫情席卷了全國,打破了每一個人的平靜生活。由于疫情防控的要求,黃學軍無法回到和田。他便通過電話、視頻會議等方式,第一時間制定好疫情防控的各項措施,合理布控好園區的防疫控制線。隨著新疆疫情防控工作的有力推進,和田地區企業也開始有序復工復產。黃學軍立刻從北京奔赴和田,回到工作崗位上。“企業早一天恢復正常運營,維吾爾族職工就會早一天得到收益,也就能早一天打贏脫貧攻堅戰。”黃學軍在復工復產的人員安排中,將生活困難的維族職工靠前安排,使他們及早復工,增加收入。在第一批復工人員中,就有70余名維吾爾族職工來自貧困戶。

“在脫貧攻堅決戰之年加把勁,早日帶領維吾爾族職工脫貧,過上幸福的生活。”這是北京市勞動模范、北京榜樣獲得者黃學軍援疆的初心和使命。而他正帶領京和紡織職工把受疫情影響的產量、效益盡快奪回來,用實際行動踐行著初心和使命。

北京凱達恒業科技有限公司 劉長安

將“土蛋蛋”變成“金蛋蛋”

近日,北京凱達恒業科技有限公司(以下簡稱“凱達恒業”)董事長劉長安又一次來到內蒙古烏蘭察布市。自2015年以來,他就成了這里的常客,平均每個月要去兩三次。

此前,“生意人”劉長安想得更多的是企業如何賺取更大利益。他走上扶貧路是在2015年5月,源起是報名參加了由京蒙對口幫扶掛職干部團隊組織的“京蒙合作項目對接會”。“去之前也沒有特別具體的想法。那天在會上聽北京去內蒙古的掛職干部介紹當地的馬鈴薯滯銷,只能賣到兩毛錢一斤,連成本都不夠。我就是做馬鈴薯加工的,當時一個比較簡單的想法就是幫忙‘消化’這些馬鈴薯。”劉長安回憶說。

在幫助內蒙古烏蘭察布銷售馬鈴薯時,劉長安發現,烏蘭察布素有“中國薯都”之稱,平均每年馬鈴薯種植面積400萬畝以上。當地自然條件好,所產馬鈴薯品質優良,但是種植方式還是以各家各戶種植為主,規模化種植比較缺乏,設施農業條件不是特別好,大部分仍是靠天吃飯,而且缺乏營銷手段。于是,劉長安萌發了在烏蘭察布市建廠的初步想法。

經過4個月的市場考察和分析后,當年11月份,凱達恒業最終決定投資5億元在烏蘭察布市建廠。龍頭企業的帶動,讓普通小土豆成為當地經濟發展和農民脫貧致富的“黃金豆”。

“一開始剛到烏蘭察布市,當地人對我們不是很信任,甚至以為是騙子。我們就走家串戶聯絡溝通,特別是從種植大戶手里收購馬鈴薯時,以高于市場價格收購,并且是一手付款一手交貨,而不是三個月后付款。這樣才逐漸取得了當地人的信任。”劉長安說,為了打消種植戶們的顧慮,他們直接和當地政府對接,讓政府幫忙組織種植大戶召開座談會,向種植戶們介紹自己企業的情況;帶種植大戶去凱達恒業其他的基地參觀,讓他們了解公司的運營模式……通過一系列措施,部分種植戶最終選擇與凱達恒業簽訂合同。“我們經過測算,按照一畝地盈利2000元的價格收購馬鈴薯,這樣一來,馬鈴薯的售價基本可以達到每斤七毛到九毛之間,比之前大幅提高。”

也許是因為今年土豆價好,皮膚黝黑的草原漢子胡國柱說起話來就愛笑,露出一口整齊的白牙。“現在種土豆可不用犯愁了。”40多歲的胡國柱是烏蘭察布市察哈爾右翼前旗望愛村的種地大戶。說起種地,他滔滔不絕地講起了自己的經歷。

6年前,胡國柱從鄰近的旗縣來到望愛村,通過土地流轉租下600畝旱田,種起了馬鈴薯。“農民種地原來沒什么保障,豐收了沒銷路,不豐收沒產量,咋種都是虧。”胡國柱回憶當初感慨萬分,“如果沒有來自北京的幫扶,我怕是早就出去打工了。”

從前的“土蛋蛋”變成了如今的“金蛋蛋”。“現在手里有了凱達恒業的大訂單,我們舍得澆水、舍得除草、舍得花錢。”胡國柱說,他今年與凱達公司簽訂一級種薯培育基地訂單,以每斤0.75元保護價收購,公司還派技術人員下地指導。“播種、澆水、施肥全部上了機械,種地比以前精細多了。”

“現在已經不用我們去動員了,都是農戶主動來找我們想加入,因為大家切實看到了好處。”劉長安高興地說,“小土豆已經成了當地農民致富的‘黃金豆’。”

總結幾年的扶貧歷程,劉長安坦言,在烏蘭察布市建廠確實會增加一些成本,比如對貧困戶的跟蹤、照顧,讓利給經銷商及合作社激勵他們扶持貧困戶,自己承擔全部經營風險等。“但我從來沒后悔過。扶貧是國家現階段的硬任務,我們能盡一份力感覺很自豪。”劉長安說。

北京市地鐵運營有限公司運營四分公司 劉軍華

乘著“椴木溝號”,集體奔小康

“劉書記,您可別走啊,大家都需要您!”看著一屋子村民依依不舍的極力挽留,劉軍華心底涌出一股暖流,“大家放心吧,我還會連任兩年,還要和大家一起為脫低‘摘帽’呢!”

劉軍華自己恐怕也沒想到,2016年12月應聘“駐村第一書記”的一個決定,會讓他在椴木溝村一待便是4年。“我深切地熱愛這片京西沃土,也愛著這片土地養育的一方人民。椴木溝村真真切切地成為了我的第二故鄉。”

初到椴木溝村時,面對雜草叢生的小路、破舊開裂的土墻,種種景象都直擊劉軍華的內心深處。“當時真沒想到,北京還有這么窮的地方。”劉軍華說,通過入戶走訪,與鄉親們談心交心,他逐步了解了村內人員情況,“真替他們著急!”

國家退耕還林,每戶村民分到了50多斤的大米和白面,考慮到山路崎嶇,劉軍華挨家挨戶地給鄉親們送到家。“沒想到,我扛著米面不光是走進了鄉親們的屋子里,也走進了他們的心里。”他說,很多曾對駐村書記有誤解的鄉親愿意跟自己話家常了,生活的難點、家庭的矛盾,大事小情都會說給他聽,“只要我能幫到忙,必定竭盡全力。”

今年42歲的曹有森,從15歲就以放羊為生。2018年,門頭溝清水鎮實行養殖業退出,保護植被恢復生態。這對于長期以放羊為生而又無一技之長的曹有森來說,無疑是雪上加霜。

老鄉們的處境,劉軍華看在眼里,急在心里。“能不能讓村里閑置的勞動力去地鐵當保安?這是否是鄉親們的一條脫低出路呢?”劉軍華說干就干,通過多次與北京地鐵公司相關部門溝通,包括曹有森在內的13名椴木溝村民到地鐵公司所轄線路S1線當上了保安。

“扣除五險,每個月到手還有5000元,真是做夢都想不到的事。有固定休息日,陪老人、孩子也有時間了。單位管住,吃飯打八折,待遇好得不得了。我一定會努力工作,不給劉書記丟人,不給老八區丟臉。”從最開始不愿走出大山,到現在逢人就說轉移就業政策好,曹有森的事例在村里起到了很好的示范作用,那些不愿意走出去工作的留守村民也躍躍欲試起來。

幫助部分村民“走出去”,通過自身努力徹底轉變“等靠要”思想,留守村民的生計成了劉軍華放在心上的“頭等大事”。通過翻看椴木溝村的歷史資料,以及走訪村內老黨員,劉軍華發現,椴木溝村有著豐富的抗日革命事跡和紅色歷史資源,在抗日時期隸屬于宛平縣抗日老八區,曾有34名新中國成立前的老黨員,村內群眾基礎好,黨員覺悟高,如果建立紅色文化教育基地,不光能提升村內黨員思想水平,還能盤活旅游資源。

想法有了,但要實施落地還需多方協調。劉軍華經與門頭溝區檔案館和區博物館多次溝通、細化設計方案后,最終由地鐵公司出資在村內修建了椴木溝村抗日紅色歷史文化標識。“別小看這抗日紅色歷史文化標識,以前開會,說10點到,大概10點半才能來一半人。有了這個文化標識后,村里的紅色基因慢慢發揮了作用,黨員同志們都意識到要發揮先鋒模范作用,作風大不一樣了。”談到修建紅色歷史文化標識后的改變時,劉軍華感慨道。

發展一個產業,建設一個堅強陣地。劉軍華帶領椴木溝村村民在脫低的路上迎難而上,吹響了“椴木溝號”高速地鐵列車的前進號角。“在集體奔小康的路上,我們要乘勢而上,一個人也不能落下!”劉軍華說。

延慶區第七幼兒園 任妍妍

用愛心種下“希望之花”

2020年9月,任妍妍懷著為祖國貧困地區教育事業奉獻的堅定信念和熱忱之心,來到離家500里之外的內蒙古興和縣民族小學,開始了她的支教之旅。

內蒙古興和縣民族小學地處城鄉結合部,附近居民以進城務工人員為主。生源中,留守兒童占比很大。教學以漢語授課為主,加授蒙語,保持民族特色。陌生的環境、不同的風俗習慣、急待溝通了解的孩子,這一切對任妍妍來說都是考驗與挑戰。

回想起第一天踏進民族小學二年級教室大門時的情景,任妍妍說,看到那一張張稚嫩的小臉充滿驚喜地望著自己,用蒙古語向自己問候“老師好”的時候,心里滿是感動,也更堅定了自己“選擇了支教,就選擇了奉獻”的信念。

作為一名“95后”,任妍妍教齡不長,但她潛心教育,用愛澆灌,常常在夜晚的宿舍里,輔導孩子們學習,批改作業。她是學生的知心姐姐,在每一名孩子的本中夾一張專屬于她和孩子之間的“情書”,表達著遇見他們的喜悅之情,飽含著祝福和美好的期待,而孩子們也向她表達著“老師,我要好好學習,我要去北京”的心聲。她還是一個“孩子王”,經常帶領學生們在自然中游玩與學習。和孩子們圍坐一起,拿著語文書朗讀,齊聲讀、輪流讀、變換聲音地讀,讀書之余一起談論夢想……

在這里,任妍妍難得地“享受”著沒有手機、電腦的“慢”生活,但內心卻久久不能平靜。和學生深入接觸后,她了解到,這里大多數孩子跟隨長輩生活,課本就是他們的課外書。如何讓孩子們去了解外邊的世界,去感受生活的絢麗多彩?任妍妍認為,最簡單也最直接的辦法就是讀書。但是在這個偏僻的小學,快遞都到達不了的地方,怎么能收到書呢?辦法總比困難多。她在周末抽空回北京,把自己收藏的書籍搬運過來放在班級里,和孩子們約定每晚八點半為閱讀講故事的時光。她聯系延慶香營小學開展“圖書分享”“好書漂流”活動,香營小學的學生們把閑置的圖書全部都捐贈給興和縣民族小學的同學們,兩個學校的孩子們還相互寫信彼此勉勵,在250多公里間建起一座真摯的“友誼之橋”。

“支教工作,并不是一個人的事,而是‘眾人拾柴火焰高’。”任妍妍表示,最近她收到捐贈的圖書300余冊、鉛筆500余支、水彩筆100余盒,削筆刀、筆袋等文具共100余個。“大家的捐贈是對我工作的最大鼓勵與支持,必將化作我砥礪前行的動力。”

任妍妍越來越體會到做老師的幸福感。她收到了孩子們各樣的“回信”,有的寫在本皮上,出于羞澀偷偷地放到她的辦公桌上;有的塞進她的口袋里,信里漢語拼音和漢字交替使用,表達著富有童真的愛意;有的小心翼翼地把剝好的糖果遞到她的身旁;還有的會伸出雙手為她暖手……任妍妍感慨道:“孩子們的純真、善良,最能打動人心。我能做的就是用愛浸潤,用溫情鼓勵,用心陪伴。”

盡管從學前教育崗位走到小學二年級語文老師崗位的挑戰不小,但在任妍妍看來,這并不是一件難事。“不斷地學習,主動申請聽課,積極參與教研、評課,認真備好每一節課。遇到問題,多向有經驗的老師們請教,就能解決。”任妍妍自信滿滿。短短的一個月的支教生活,她與學校師生們產生了深厚的感情,大家都很喜歡這位有愛又好學的任老師。