勾型撥針治療肱二頭肌長頭肌腱炎的臨床觀察

弓國華,王賢海,孫紹君,孟令坤

(吉林省通化市骨傷醫院,吉林 通化134001)

肱二頭肌長頭肌腱炎是臨床常見的無菌性炎癥,好發于中老年人群[1]。在引起肩關節疼痛的疾病中,肱二頭肌長頭肌腱病變可能是主要的原因[2]。該病屬于中醫“痹證”“筋痹”等范疇,其病因主要分為內因和外因。內因為先天稟賦不足,日久體虛,遷延不愈,致正氣不足,不能抵御外邪;外因為外感風寒濕邪,外傷或長期反復勞損,侵襲筋脈;內因與外因共同導致筋脈痹阻不通,氣血運行不暢,而成筋痹。現代醫學認為,該病可因外傷或長期反復勞損發病,病理機制多為肌腱在結節間溝內長期遭受磨損而發生退行性改變[3]。臨床治療肱二頭肌長頭肌腱炎的方法較多,但治療效果有一定差異。本研究主要探討勾型撥針治療肱二頭肌長頭肌腱炎的臨床療效,現報道如下。

1 臨床資料

1.1 一般資料 選取2018年3月至2019年6月通化市骨傷醫院收治的88例肱二頭肌長頭肌腱炎患者,按照隨機數字表法分為對照組和觀察組,每組44例。對照組男23例,女21例;平均年齡(35.32±3.68)歲;平均身高(1.66±0.32)m;平均體質量(65.80±12.76)kg;平均病程(6.32±1.31)個月。觀察組男20例,女24例;平均年齡(36.38±2.76)歲;平均身高(1.68±0.38)m;平均體質量(66.10±13.86)kg;平均病程(6.53±1.21)個月。兩組患者一般資料比較,差異均無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

1.2 納入標準 ①參考《實用骨科學》中相關診斷標準:肩關節前方疼痛,疼痛向三角肌附著處或肱二頭肌肌腹放射,夜間加重,嚴重者影響睡眠;肩關節外展、內旋、外旋活動受限且有疼痛感;結節間溝及其上方肱二頭肌長頭腱壓痛較為明顯;肱二頭肌抗阻力試驗陽性;癥狀嚴重者,可有不同程度的肌痙攣,甚至發展成凍結肩[4]。②患者及其家屬了解本次研究內容,并愿意配合隨訪。

1.3 排除標準 有其他肩關節及周圍軟組織疾病者;2周內接受過其他方法治療者;施術部位有皮膚感染者;妊娠期、哺乳期女性;患有嚴重心腦血管疾病、凝血功能障礙及全身衰竭者。

2 治療方法

2.1 對照組 給予局部注射療法治療。患者取仰臥位,在結節間溝處尋找1~2個痛點,用龍膽紫進行標記。配置混懸液,0.9%氯化鈉注射液2 m L+醋酸曲安奈德5 mg(浙江仙琚制藥股份有限公司,國藥準字H33020762)+2%利多卡因2 m L(山東華魯制藥有限公司,國藥準字H37022147)。用5 m L一次性注射器抽吸配好的混懸液,按標記點刺入結節間溝,分別在結節間溝、腱鞘內注射(每個部位1~2 m L),刺入腱鞘內時針下應有突破感,回抽注射器無血液回流后,緩慢將藥液推入。每周治療1次,共治療2次。

2.2 觀察組 給予勾型撥針治療。患者取仰臥位,使其肩關節略外展、外旋,肘關節略屈曲。進針點定位:在肩峰下內側尋找喙突,在喙突內側尋找肱骨小結節,按壓固定肱骨小結節,肩關節外旋時肱骨小結節向外滑動,確認按壓部位即為小結節,小結節外側高點即為大結節,中間即為結節間溝,結節間溝下1.5~2.0 cm為進針點;同時尋找結節間溝壓痛點,分別用龍膽紫進行標記。局部皮膚常規消毒鋪無菌巾,用1%利多卡因5~10 m L進行局部浸潤麻醉,進針點用16號配藥注射器針頭破口,撥針快速進皮,適當傾斜針體至結節間溝骨表面,由于勾型撥針的特殊結構(見圖1),操作時針體前側與結節間溝平行,沿結節間溝骨表面、肱骨橫韌帶下方,向上、向下縱行疏通、剝離,痛點標記處需要重點處理。同時可以在結節間溝內行磨骨手法,通過磨骨產生“骨膜效應”,雙向調節骨膜、筋膜、運動系統。術畢撤回針體至皮下,調整針體方向與結節間溝垂直,將針體從肌腱下方穿過,以勾型撥針的拐點為支點,撬撥、牽拉肱二頭肌長頭肌腱,以解除局部粘連。術畢采用無菌敷貼覆蓋包扎針孔。每周1次,治療2次。

圖1 勾型撥針

3 療效觀察

3.1 觀察指標 ①視覺模擬評分法(VAS)評分。采用視覺模擬評分法(VAS)評分評價兩組治療前、治療后1個月及治療后6個月的疼痛情況,0分表示無疼痛,10分表示劇烈疼痛,患者根據自身疼痛情況選擇相應分數。②Constant肩關節評分。采用Constant肩關節評分系統從主觀和客觀兩個方面評價兩組治療前、治療后1個月及治療后6個月的肩關節功能,主觀部分評分包括疼痛程度評分和對日常生活影響的評分,總分35分;客觀部分評分包括肩關節活動范圍評分和力量評分,總分65分;評分越高表明肩關節功能越好。

3.2 統計學方法 采用SPSS 18.0統計軟件分析數據。計量資料以均數±標準差(±s)表示,采用t檢驗;計數資料以例(%)表示,采用χ2檢驗。P<0.05為差異有統計學意義。

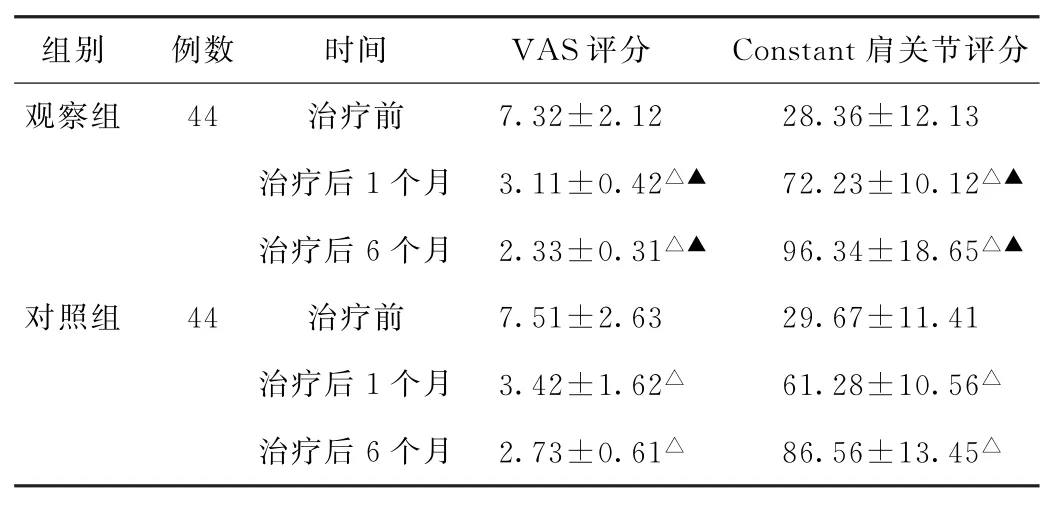

3.3 結果 治療后1個月及治療后6個月,兩組VAS評分均較治療前降低,Constant肩關節評分均較治療前升高,差異均有統計學意義(P<0.05);觀察組VAS評分均低于同期對照組,Constant肩關節評分均高于同期對照組,差異均有統計學意義(P<0.05)。見表1。

表1 兩組肱二頭肌長頭肌腱炎患者治療前后視覺模擬評分法評分及Constant肩關節評分比較(分,±s)

表1 兩組肱二頭肌長頭肌腱炎患者治療前后視覺模擬評分法評分及Constant肩關節評分比較(分,±s)

注:與本組治療前比較,△P<0.05;與對照組治療后同期比較,▲P<0.05。

組別 例數 時間 VAS評分 Constant肩關節評分觀察組 44 治療前 7.32±2.12 28.36±12.13治療后1個月 3.11±0.42△▲ 72.23±10.12△▲治療后6個月 2.33±0.31△▲ 96.34±18.65△▲對照組 44 治療前 7.51±2.63 29.67±11.41治療后1個月 3.42±1.62△ 61.28±10.56△治療后6個月 2.73±0.61△ 86.56±13.45△

4 討論

肱二頭肌長頭肌腱炎屬于中醫“痹證”“筋痹”等范疇,《濟生方·痹》曰:“皆因體虛,腠理空疏,受風寒濕氣而成痹也。”可見,該病多為風寒濕之邪侵襲人體,邪之所湊,其氣必虛,外因施加于內因之上,使寒濕之邪阻滯經絡,影響氣血運行,導致活動受限,局部產生疼痛。又因寒性凝滯而主痛,濕性重著,故當患肢活動時,可使局部痛感加重。寒與濕結,使病程纏綿遷延;經脈不通,病久不愈,痰瘀互結,遂生“筋結”。現代醫學研究認為,該病因長期慢性勞損或劇烈運動,使長頭肌腱及腱鞘在骨纖維鞘中受到磨損,導致局部發生充血、水腫,加重了鞘管狹窄,持續性損傷與修復導致瘢痕、粘連,使腱鞘發生纖維化、增厚等改變,使肱二頭肌滑輪系統受到影響,從而影響關節活動。

目前臨床醫師多采用保守療法治療該病,有研究表明,短期使用非甾體抗炎藥、皮質類固醇治療,對改善患者癥狀有積極作用,但長期治療對肌腱愈合不利[5]。撥針是由古代九針衍生出的一種治療針具,其針體較長,可以從一點進針,在一個層面上360°作用于各層面,直達病變所在,通過鈍性分離、杠桿等作用,松解病變周圍區域的肌肉,刺激神經末梢,增強局部軟組織細胞活力,促進血液循環[6]。撥針治療既可起到針刺經絡傳導的效果,又可剝離、疏通淺深筋膜,松解消除瘢痕、粘連,調節局部肌張力[7]。另外,撥針磨骨可產生“骨膜效應”,骨膜具有營養、保護、傳遞、運輸、支持等功能,所有肌筋膜組織的起、止點均附著于骨緣、骨面、骨突等骨膜組織上,因此撥針磨骨可以雙向調節骨膜、筋膜、運動系統。勾型撥針前側有約30°角的小彎,在剝離的同時可起到撬撥、勾拉的作用。

本研究采用了勾型撥針及局部注射兩種治療方式,治療后,兩組肩部疼痛感均明顯減輕,肩關節功能均明顯提升,說明兩種治療方法均可有效改善患者癥狀;治療后1個月及治療后6個月,觀察組VAS、Constant肩關節評分結果均優于對照組,表明勾型撥針治療肱二頭肌長頭肌腱炎的療效優于局部注射治療,遠期療效確切。值得注意的是,臨床上使用勾型撥針治療肱二頭肌長頭肌腱炎時對施術者的要求較高,須有扎實的解剖學基礎和豐富的臨床經驗才能在治療時快速準確地處理病變部位。因施術者操作能力的差異,治療效果可能不盡相同。今后,筆者將探討在超聲引導下實施勾型撥針的可行性及有效性,進一步增強治療的準確性。