信息敏感度視角下共同所有者保護原始所有者隱私的動機研究

臧國全 劉歌兒 周曉倩

基金項目:國家自然科學基金項目“數字保存的風險型元數據與風險監控研究”(項目編號:71673255)。

作者簡介:臧國全(1963-),男,教授,博士,博士生導師,研究方向:數字保存。劉歌兒(1997-),女,碩士研究生,研究方向:數字保存。周曉倩(1995-),女,碩士研究生,研究方向:數字保存。

摘要:[目的/意義]當個體(原始所有者)將其敏感信息披露給他人(共同所有者)時,原始所有者的隱私保護不僅取決于本人,還取決于共同所有者,本研究目的在于尋求共同所有者保護原始所有者隱私的動機。[方法/過程]基于傳播隱私管理理論,對信息敏感度的范疇進行擴展,同時包括原始所有者的敏感度和共同所有者的敏感度,并基于該視角分析共同所有者保護原始所有者隱私的影響因素。[結果/結論]研究表明,共同所有者保護原始所有者隱私的動機取決于共同所有者自身關注的問題和與原始所有者有關的問題,前者包括共同所有者的信息敏感度和感知愉悅,后者包括原始所有者的信息敏感度和遵守意愿。此外,共同所有者的信息敏感度和感知愉悅對結果變量的影響程度與原始所有者的信息敏感水平有關,后者的敏感水平越高,對前者的影響程度越低。

關鍵詞:信息敏感度;傳播隱私管理理論;隱私泄露;隱私保護

DOI:10.3969/j.issn.1008-0821.2020.11.001

〔中圖分類號〕G201〔文獻標識碼〕A〔文章編號〕1008-0821(2020)11-0003-10

Research on the Motivation of Co-owners to Protect the Privacy of

Original Owners from the Perspective of Information Sensitivity

Zang Guoquan1,2Liu Geer1Zhou Xiaoqian1

(1.School of Information Management,Zhengzhou University,Zhengzhou 450001,China;

2.Zhengzhou Data Science Research Center,Zhengzhou University,Zhengzhou 450001,China)

Abstract:[Purpose/Significance]When individuals(original owner)disclose their sensitive information to others(co-owner),the privacy protection of original owners depends not only on themselves,but also on the co-owners.[Method/Process]Based on the theory of communication privacy management,this study extended the range of information sensitivity to include the sensitivity of the original owner and the sensitivity of the co-owner.Based on this perspective,the influencing factors of the co-owner to protect the privacy of the original owner were analyzed.[Result/Conclusion]The results showed that the motivation of the co-owner to protect the privacy of the original owner depended on the concerns of the co-owner himself and also depended on the issues related to the original owner,the former included the information sensitivity and perceived pleasure of the co-owner,and the latter included the information sensitivity of the original owner and willingness to comply.In addition,the influence of information sensitivity and perceived pleasure of the co-owner on the outcome variable was related to the level of information sensitivity of the original owner,and the higher the sensitivity level of the latter,the lower the influence of the former.

Key words:information sensitivity;communication privacy management theory;privacy disclosure;privacy protection

1問題提出

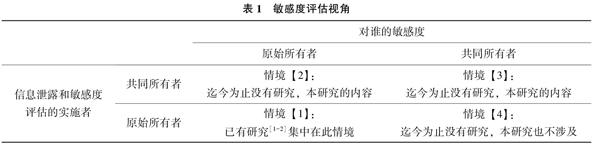

信息敏感度[1]是個體對其信息泄露產生負面影響程度的認知,敏感度越高,導致的負面影響越大。然而現實生活中,下述情境時有發生。某患者患有傳染病,該患者是病情信息的原始所有者(A),會擔心病情信息泄露對其產生負面影響。盡管病情信息有敏感性,由于某些原因還是透露給了朋友,該朋友便成為病情信息的共同所有者(B)。此時病情信息是否泄漏,不僅取決于A,也取決于B。盡管A要求B對病情信息保密,但B可能會出于自己利益考慮而違反要求。傳統的信息敏感度認知中,B泄露病情信息只會對A產生負面影響。但實際上,這種泄露也可能同時會對B產生負面影響,如B的朋友可能會因為B與A的友誼而擔心B也感染上傳染病而遠離B。這種情境可用表1表示。

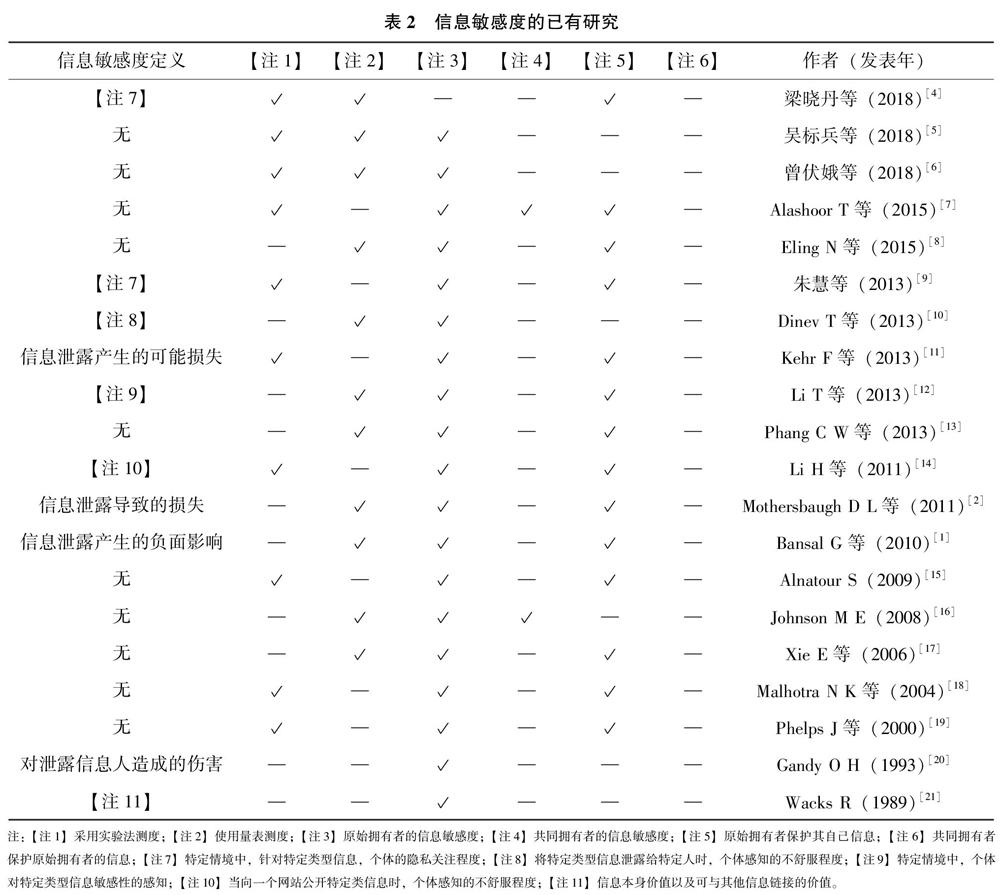

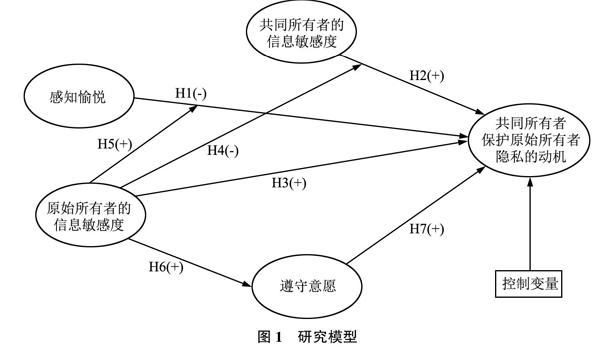

研究表明,披露他人信息會使自己獲取感知愉悅[22]。社會活動中,人們總是試圖使自身收益最大化。因此,個體希望獲得感知愉悅時,便傾向于披露他人信息,以獲得自身利益的最大化。故提出假設:

H1:共同所有者的感知愉悅越強,其保護原始所有者隱私的動機越低。

412共同所有者的信息敏感度

當共同所有者與原始所有者具有某種關系時,若共同所有者公開原始所有者的隱私,共同所有者也會擔心對自身造成負面影響。具體示例見本文開頭的例子。另外,當共同所有者和原始所有者具有某種類型關系時,共同所有者對產生負面影響的擔心程度會增加,否則,擔心程度會下降,本研究限定在前種情況。

社會活動中,人們會盡量減少對自身產生的負面影響[23]。共同所有者的信息敏感度較高,意味著公開原始所有者信息會對共同所有者自身造成更大的負面影響。因此,共同所有者為了避免對自身產生負面影響,會傾向于保護原始所有者的隱私信息。故提出假設:

H2:共同所有者感知的信息敏感度越高,保護原始所有者隱私的動機越強。

42共同所有者考慮的原始所有者問題

包括披露隱私對原始所有者帶來的負面影響以及共同所有者遵守原始所有者的保密意愿,分別表示為原始所有者的信息敏感度和遵守意愿。

421原始所有者的信息敏感度

原始所有者的信息敏感度高,意味著隱私泄露給原始所有者帶來的負面影響大。當感受到信息泄露會對他人產生負面影響時,個體會盡量避免這種行為[24]。已有研究表明[25],對他人隱私擔憂的人分享他人隱私的意愿就會越低。由于感受到原始所有者的信息敏感性高,共同所有者擔心信息泄露會對原始所有者產生更大負面影響,因此會保護原始所有者的隱私信息以防止隱私泄露。故提出假設:

H3:原始所有者的信息敏感度越高,共同所有者保護原始所有者隱私的動機越強。

心理學研究表明[26-28],當個體能夠幫助他人,且他人(尤其是親密的人)需要幫助時,個體會減少考慮自己并幫助他人,可能原因是純利他主義或對未來收獲回報的期望。尤其是,當個體意識到自己是唯一可以幫助他人的人時,提供幫助的意愿會更強。因此,共同所有者認為原始所有者需要幫助的情況下,會減少對自身相關問題的考慮。為了確定原始所有者是否需要幫助,共同所有者需評估原始所有者的信息敏感度,若評估結果高,共同所有者會以保護隱私的方式幫助原始所有者。但此時,涉及共同所有者的相關問題有兩個:自身的信息敏感度和感知愉悅。

針對第一個問題。共同所有者的信息敏感度意味著對其的負面作用,該負面作用對其保護原始所有者隱私的影響會隨著原始所有者的信息敏感度增高而降低。也即原始所有者的信息敏感度越高,共同所有者的負面作用對其保護隱私的影響越低。因為此種情境,個體會減少對自身的考慮,增加對他人的關心[28]。故提出假設:

H4:原始所有者的信息敏感度會調節共同所有者的信息敏感度對其保護原始所有者隱私動機的影響,原始所有者的信息敏感度越高,這種影響越弱。

針對第二個問題。感知愉悅是泄露他人隱私時,泄露者獲得的心里享樂。如果原始所有者的信息敏感度高,感知愉悅對共同所有者保護原始所有者隱私動機的影響會降低,因為此種情境,共同所有者會降低關心自身的需求,更多關注原始所有者,這種情況在彼此之間有某種關系的個人之間更加明顯[27-28]。共同所有者可以通過保護原始所有者的隱私來提供幫助。故提出假設:

H5:原始所有者的信息敏感度會調節愉悅感對共同所有者保護原始所有者隱私動機的影響,原始所有者的信息敏感度越高,這種影響越弱。

422遵守意愿

原始所有者對信息的高度敏感性會使共同所有者認為,若公開信息會使原始所有者遭受嚴重負面影響。已有研究表明[29],在可能產生嚴重后果時,個體更傾向于幫助他人。另外,本文依據CPM理論將原始所有者和共同所有者之間的關系界定為在現實中有某種親密的關系,如朋友和家人。研究表明,人際距離影響人際信任水平,當和自己有密切關系的人遭遇困難時,個人更傾向信任并幫助他[9]。因此針對本研究情境,共同所有者更有可能信任并遵守原始所有者的保密意愿,從而避免給原始所有者帶來負面影響。因此,原始所有者的信息敏感度越高,共同所有者有更強的動機遵守原始所有者的意愿。故提出假設:

H6:原始所有者的信息敏感度越高,共同所有者的遵守意愿越強。

根據CPM,共同所有者自行決定是否遵守原始所有者的要求,這取決于他的遵守意愿[3]。共同所有者遵守原始所有者的要求程度取決于遵守意愿的高低,遵守意愿越高,越有可能按照原始所有者的要求去做[30]。因此,除了共同所有者和原始所有者的感知信息敏感性外,共同所有者的遵守意愿直接影響是否愿意保護原始所有者的隱私。故提出假設:

H7:共同所有者遵守意愿越高,保護原始所有者隱私的動機越強。

43理論模型

基于上述研究假設,構建理論模型,見圖1。

5問卷設計與數據采集

51問卷設計

調查問卷分兩部分:一是人口統計特征;二是共同所有者保護原始所有者隱私的動機測量,包括5個變量,19個題項,如表3所示,所有題項均參考已有研究成果。

52數據采集

本研究選取微信用戶作為調查對象。微信是國內用戶最多的社交網絡,《2018年微信數據報告度》顯示[33],當年微信用戶突破10億。因此,本研究的調查對象選擇具有代表性。

本次調查采用網絡問卷,調查時間為2019年12月15日至12月22日,主要借助“問卷星”平臺進行問卷發放和回收。首先將問卷鏈接通過微信發送給研究者所熟悉的在校學生、老師,并邀請他們向身邊親朋好友發送問卷鏈接,實現“滾雪球”式的網絡傳播。

共收到245份問卷,剔除掉無效問卷,如問卷所有問題均選擇同一選項或量表缺失值超過1個,剩余有效問卷216份。

6數據分析及結果

61樣本特征和模型有效性檢驗

調查樣本的人口學特征。性別上,男109人(505%),女107人(495%);年齡上,19歲及其以下54人(25%),20~49歲130人(602%),50歲及其以上32人(148%)。調查樣本符合實際情況。

χ2/df的值為1193,小于3,適配理想;RMSEA為0030,小于005,適配理想;RFI、IFI、CFI大于09,結果適配良好。因此,模型適配良好。

信度檢驗。信度是指測量實驗結果的一致性、可靠性和同質性,能夠反映數據的穩定性和集中程度。本研究中,檢驗Cronbachα和組合信度CR,結果見表5,α和CR值均大于檢驗標準(α和CR均不小于07),表明測量模型具有較高的可靠性。

效度檢驗。效度指模型測量的準確度,測量結果與考察內容越吻合,效度越高,反之,效度越低。效度包括內容效度和建構效度。內容效度驗證測量內容的適當性和相符性,本研究的題項均參考已有研究結果,因此具有內容效度。建構效度包括收斂效度和區分效度,前者測量標準為因子載荷大于07、平均方差AVE大于05,檢驗結果見表5,因子載荷和AVE均符合標準,證明測量模型具有良好的收斂效度;后者測量標準為相關性系數絕對值小于AVE的平方根,檢驗結果見表6,結果符合標準,說明各潛變量之間具有一定的相關性,且彼此之間又具有一定的區分度,區分效度理想。

62假設檢驗

621H1~H7的檢驗

采用AMOS軟件,對結構方程模型進行路徑分析,計算各潛變量間的路徑系數,結果見圖2。

圖2表明,原始所有者的信息敏感度、感知愉悅和遵守意愿都影響了共同所有者保護原始所有者隱私的動機,且感知愉悅對共同所有者保護原始所有者隱私的動機呈消極影響,原始所有者的信息敏感度和遵守意愿對共同所有者保護原始所有者隱私的動機呈積極影響,支持假設H1(β=-0153,ρ<005)、H3(β=0298,ρ<001)、H6(β=0141,ρ<005)和H7(β=0224,ρ<005);原始所有者的信息敏感度削弱了共同所有者的信息敏感度對共同所有者保護原始所有者隱私動機的影響,支持假設H4(ρ=-0185,ρ<005)。原始所有者的信息敏感度削弱了感知愉悅對共同所有者保護原始所有者隱私動機的影響,支持假設H5(ρ=0163,ρ<001)。共同所有者的信息敏感度對共同所有者保護原始所有者隱私動機沒有影響,假設H2不成立(β=0126,ρ=0197)。

622H2不成立的原因

H4的負面調節作用表明,若原始所有者的信息敏感度很高,共同所有者的信息敏感度對共同所有者保護原始所有者隱私的動機的影響就會降低。心理學研究表明[26],當共同所有者感知到原始所有者的信息敏感度較高時,共同所有者會減少關心自己,增加關注原始所有者的感受,當共同所有者成為唯一能幫助原始所有者的人時,共同所有者會優先考慮原始所有者的感受。本研究中,假設H4的調節作用成立,上述心理學研究結果得到了證實。為了進一步證實是與原始所有者有關的問題影響了共同所有者的信息敏感度對保護原始所有者隱私動機的影響,本研究模型去除和原始所有者有關的所有變量,結果顯示假設H2成立(β= 0322,ρ<0001),如圖3,進一步證實了假設H6的調節作用,即原始所有者的信息敏感度的調節作用是十分顯著的。

7結語

研究結論。本研究采用CPM理論,擴展信息敏感度的范疇為同時包括原始所有者的敏感度和共同所有者的敏感度,并基于該視角研究共同所有者保護原始所有者隱私的動機。結果表明,共同所有者保護原始所有者隱私的動機取決于共同所有者自身關注的問題和與原始所有者有關的問題,前者包括共同所有者的信息敏感度和感知愉悅,后者包括原始所有者的信息敏感度和遵守意愿。此外,共同所有者的信息敏感度和感知愉悅對結果變量的影響程度與原始所有者的信息敏感水平有關,后者的水平越高,前者的影響程度越低。

局限性:①本研究基于CPM理論,限定原始所有者和共同所有者之間存在某種關系,未考慮兩者無關系情境,現實中后者情境下,H4和H5中的調節作用可能會發生變化。②本研究未考慮共同所有者披露原始所有者個人信息是服務于公共利益的情境,現實中該情境下,信息敏感度的影響會有所不同,影響大小可能與公共利益的服務強度高度關聯。③根據CPM,共同所有者披露隱私行為的影響因素有很多,比如性別和文化背景,本研究未予考慮,導致結論可能與實際存在偏差。

理論貢獻:①擴展信息敏感度的范疇,界定為個體評估自身信息或他人信息的泄露對自己或他人所產生的負面影響。本文研究了共同所有者泄露原始所有者信息所產生的共同所有者的信息敏感度和原始所有者的信息敏感度,個體隱私不僅取決于自己的行為而且也與他人行為有關,信息敏感度會影響共同所有者保護原始所有者隱私的動機。②引入一種新型的隱私保護機制,即將不披露原始所有者的信息作為一種隱私保護機制。已有研究都是把披露他人信息作為因變量[34]或調查此類隱私的價值[35],未見將不披露他人信息作為因變量的研究報道,故本研究填補了該項空白。③解釋共同所有者保護原始所有者隱私動機的影響因素。本項研究表明,影響因素包括共同所有者的涉獵問題和原始所有者的涉及問題,前者有共同所有者的感知愉悅和信息敏感度,后者有信息敏感度以及遵守意愿。④解釋共同所有者信息敏感度對其保護原始所有者隱私的動機沒有顯著影響。分析該影響的程度與原始所有者的信息敏感度之間的關聯性,結果表明后者對前者起著調節作用,調節效應大小取決于后者的高低,即原始所有者信息敏感度越高,共同所有者的信息敏感度的影響越低,符合心理學中的利他主義理論。

實踐貢獻:隱私泄露的負面結果可以體現在身體上(如危及身體安全)、社會上(如丟失社會地位)或心理上(如內心忐忑不安)。本研究表明,共同所有者保護原始所有者隱私的動機取決于原始所有者的信息敏感度以及共同所有者遵守原始所有者要求的意愿。技術進步使得隱私傳播更容易,但同時也可利用先進技術提高信息敏感度以保護隱私。比如,若共同所有者通過微信平臺將原始所有者敏感照片發給原始所有者還沒有與之共享該照片的朋友,原始所有者可能遭遇負面影響,針對此情境,如果微信平臺設計算法提示共同所有者該照片還未分享給朋友,提醒共同所有者潛在的信息敏感性甚至需取得原始所有者授權等技術手段,提高原始所有者的信息敏感度,以實現規避隱私泄露目的。

未來展望:①研究表1中情境4,即原始所有者泄露自己信息時評估對共同所有者的信息敏感度,例如,原始所有者向他人透露自己患重病信息可能會對其配偶產生影響,此處的配偶是原始所有者患病信息的共同所有者。②研究原始所有者泄露自己信息時,可能會對除原始所有者及共同所有者之外的第三方(如家人、朋友、同事或相關人)產生的負面影響,這可能會影響原始所有者保護自己隱私以及共同所有者保護原始所有者隱私的動機。③本研究中引入了一些變量,如共同擁有者遵守原始所有者保密要求的意愿、共同擁有者與原始擁有者之間的聯系強度等。未來研究可以測度這些變量對信息敏感度的調節效應,以及這些調節效應對共同擁有者保護原始擁有者隱私動機的影響分析。

參考文獻

[1]Bansal G,Zahedi F,Gefen D.The Impact of Personal Dispositions on Information Sensitivity,Privacy Concern and Trust in Disclosing Health Information Online[J].Decision Support Systems,2010,49(2):138-150.

[2]Mothersbaugh D L,Foxx W K,Beatty S E,et al.Disclosure Antecedents in an Online Service Context:The Role of Sensitivity of Information[J].Journal of Service Research,2012,15(1):76-98.

[3]Petronio S.Boundaries of Privacy:Dialectics of Disclosure[M].New York:State University of New York Press,2002.

[4]梁曉丹,李穎灝,劉芳.在線隱私政策對消費者提供個人信息意愿的影響機制研究——信息敏感度的調節作用[J].管理評論,2018,30(11):97-107,151.

[5]吳標兵,許和隆.個人信息的邊界、敏感度與中心度研究——基于專家和公眾認知的數據分析[J].南京郵電大學學報:社會科學版,2018,20(5):44-53.

[6]曾伏娥,鄒周,陶然.個性化營銷一定會引發隱私擔憂嗎:基于擬人化溝通的視角[J].南開管理評論,2018,21(5):83-92.

[7]Alashoor T,Keil M,Liu L,et al.How Values Shape Concerns about Privacy for Self and Others[EB/OL].https://www.onacademic.com/detail/journal_1000039794745010_ff18.html,2020-01-10.

[8]Eling N,Krasnova H,Widjaja T,et al.Will You Accept an App?Empirical Investigation of the Decisional Calculus Behind the Adoption of Applications on Facebook[C]//International Conference on Information Systems,2013:1-20.

[9]朱慧,劉洪偉,陳麗,等.網絡用戶的信息隱私邊界及其敏感度等級研究[J].廣東工業大學學報,2013,30(4):26-32.

[10]Dinev T,Xu H,Smith J H,et al.Information Privacy and Correlates:An Empirical Attempt to Bridge and Distinguish Privacy-related Concepts[J].European Journal of Information Systems,2013,22(3):295-316.

[11]Kehr F,Wentzel D,Mayer P.Rethinking the Privacy Calculus:On the Role of Dispositional Factors and Affect[C]//Proceedings of the 34th International Conference on Information Systems,Milan,Italy,2013:1-10.

[12]Li T,Pavlou P.What Drives Users Website Registration?[C]//Presented at the International Conference on Information Systems,ICIS 2013.

[13]Phang C W,Sutanto J,Tan C H,et al.Addressing the Personalization-Privacy Paradox:An Empirical Assessment from a Field Experiment on Smartphone Users[J].Mis Quarterly,2013,37(4):1141-1164.

[14]Li H,Sarathy R,Xu H.The Role of Affect and Cognition on Online Consumers Decision to Disclose Personal Information to Unfamiliar Online Vendors[J].Decision Support Systems,2011,51(3):434-445.

[15]Alnatour S.Customers Self-disclosures to Online Virtual Advisors[D].Vancouver:The University of British Columbia,2012.

[16]Johnson M E.Information Risk of Inadvertent Disclosure:An Analysis of File-sharing Risk in the Financial Supply Chain[J].Journal of Management Information Systems,2008,25(2):97-123.

[17]Xie E,Wan T W.Volunteering Personal Information on the Internet:Effects of Reputation,Privacy Notices and Rewards on Online Consumer Behavior[J].Marketing Letters,2006,17(1):61-74.

[18]Malhotra N K,Kim S S,Agarwal J.Internet Users Information Privacy Concerns(IUIPC):The Construct,the Scale,and a Causal Model[J].Information Systems Research,2004,15(4):336-355.

[19]Phelps J,Nowak G,Ferrell E.Privacy Concerns and Consumer Willingness to Provide Personal Information[J].Journal of Public Policy & Marketing,2000,19(1):27-41.

[20]Gandy O H.Toward a Political Economy of Personal Information[J].Critical Studies in Media Communication,1993,10(1):70-97.

[21]Wacks R.Personal Information:Privacy and the Law[M].Oxford:Clarendon Press,1989.

[22]Sun Y,Wang N,Shen X L,et al.Location Information Disclosure in Location-based Social Network Services:Privacy Calculus,Benefit Structure and Gender Differences[J].Computers in Human Behavior,2015,52(11):278-292.

[23]Stein M K,Newell S,Wagner E L,et al.Coping with Information Technology:Mixed Emotions,Vacillation,and Nonconforming Use Patterns[J].MIS Quarterly,2015,39(2):367-392.

[24]Ortmann A,Fitzgerald J,Boeing C.Trust,Reciprocity,and Social History:A Re-examination[J].Experimental Economics,2000,3(1):81-100.

[25]Karwatzki S,Trenz M,Tuunainen V K,et al.Adverse Consequences of Access to Individuals Information:An Analysis of Perceptions and the Scope of Organisational Influence[J].European Journal of Information Systems,2017,26(6):688-715.

[26]Kim S,Mcgilla L.Helping Others By First Affirming the Self:When Self-Affirmation Reduces Ego-Defensive Downplaying of Others Misfortunes[J].Personality and Social Psychology Bulletin,2018,44(3):345-358.

[27]Steiner P.Altruism,Sociology and the History of Economic Thought[J].European Journal of the History of Economic Thought,2019,26(6):1252-1274.

[28]Santrock J W.A Topical Approach to Life-span Development[M].New York:McGraw-Hill Education,2014.

[29]Aiello M F.Should I Call for Help:Examining the Influences of Situational Factors and Bystander Characteristics on Reporting Likelihood[J].Journal of School Violence,2019,18(2):163-175.

[30]Ajzen I.Constructing a Theory of Planned Behavior Questionnaire[EB/OL].http://people.umass.edu/~aizen/pdf/tpb.measurement.pdf,2020-02-01.

[31]Bock G W,Zmud R W,Kim Y G,et al.Behavioral Intention Formation in Knowledge Sharing:Examining the Roles of Extrinsic Motivators,Social-Psychological Forces,and Organizational Climate[J].Mis Quarterly,2005,29(1):87-111.

[32]Venkatesh V.Determinants of Perceived Ease of Use:Integrating Control,Intrinsic Motivation,and Emotion Into the Technology Acceptance Model[J].Information Systems Research,2000,11(4):342-365.

[33]騰訊網.2018微信數據報告[EB/OL].https://support.weixin.qq.com/cgi-bin/ mmsupport-bin/getopendays,2019-06-09.

[34]Morlok T.Sharing is(not)Caring-the Role of External Privacy in Users Information Disclosure Behaviors on Social Network Sites[C]//Proceedings of the 20th Pacific Asia Conference on Information Systems,Chiayi,Taiwan,2016.

[35]Pu Y,Grossklags J.An Economic Model and Simulation Results of App Adoption Decisions on Networks with Interdependent Privacy Consequences[M].Decision and Game Theory for Security.Springer International Publishing,2014:246-265.

(責任編輯:孫國雷)