腦梗死恢復期患者的康復干預效果分析

宋雪

腦梗死屬于常見的急診科、神經科疾病,主要是指腦部血液循環障礙及組織缺血、缺氧,導致腦組織壞死或軟化,伴隨頭痛、頭昏、昏迷等癥狀,盡早溶栓治療及急救處理可提高生存率,但患者神經功能缺損嚴重,易出現各種類型功能障礙,如偏癱導致偏深感覺減退、大小便失禁,失語導致語言障礙,無法表述,對患者身心造成嚴重打擊,生活質量嚴重降低[1]。為確保腦梗死患者良好恢復,恢復期需重視康復訓練干預,確保患者接受到專業可靠的康復訓練模式,針對偏癱、失語等后遺癥針對性訓練,并加強生活管理及指導,確保患者盡早減輕障礙程度,恢復自主活動能力,改善生活質量[2]。康復訓練需結合患者實際情況針對性展開,規避日常生活風險因素,確保提高康復訓練效果。為此,本次研究對腦梗死恢復期患者實施康復訓練干預的方法及效果進行了探討,報告如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 選取本院2017 年10 月~2019 年10 月收治的50 例腦梗死恢復期患者作為研究對象,均經臨床及顱腦CT 確診,符合《內科疾病診斷標準》相關標準,且經治療后病情穩定,進入恢復期,Brunnstrom 腦卒中恢復分級在Ⅱ~Ⅳ階段,Ashworth 痙攣評定分級0~Ⅲ級[3]。所有患者中男28 例,女22 例;年齡52~80 歲,平均年齡(69.48±5.83)歲;基礎疾病:高血壓38 例,糖尿病20 例,冠心病12 例。排除既往有類中風后后遺癥癥狀患者、合并心血管、腦血管、肝、腎、造血系統等嚴重原發性疾病者、精神異常及意識障礙患者等。

1.2 康復方法 ①基礎康復護理:患者病情穩定,需規避影響病情加重的風險因素,如負面情緒、不健康飲食及劇烈運動等,協助患者養成健康的生活作息及習慣,確保充分休息,利于調節心理狀態,嚴格遵從醫囑用藥,飲食及活動。合并高血壓、糖尿病等基礎疾病患者,定期測量血壓、血糖變化,通過對癥治療及護理控制血壓、血糖穩定[4]。②心理康復護理:患者雖然解除生命威脅,但伴隨諸多后遺癥,而且功能障礙時間長,恢復滿,易出現心理障礙,缺乏治愈信心,需注意對患者的鼓勵,告知其積極配合康復訓練對改善后遺癥的作用,列舉治療成功的病例,增強治療信心;開展對患者的健康教育,確保患者了解腦梗死發病機制、治療方案,認識到腦梗死恢復期開展康復訓練的重要性,而且每日護理及訓練中,需注意眼神及語言鼓勵,提高依從性[5]。③語言康復訓練:早期開展口張合訓練,指導患者進行唇閉合、張開、前突等動作訓練,8~10 次/d,共10 min,每日借助鏡子完成,感受訓練效果,提高積極性;指導患者發音,如“a”連續音,盡可能延長發音持續時間,逐漸增加訓練難度,如控制音量,增加元音發音、雙唇音發音,6~10 次/d。可正確發音后,利用常用語及患者興趣語言進行發音指導,如吃飯、睡覺、你好、歌曲名、書名等,訓練中保持溫和耐心的態度,慢慢引導,促使患者可借助簡單發音交流。制作文字及圖像卡片,引導患者明確語言與文字、圖像之間的聯系,可通過二選一、多選一等方式,循序增加難度;指導患者明確動作與語言的聯系,如走路、坐下、吃飯、喝水等,如做動作同時,正確表達該動作。引導患者誦讀文章段落,對照文字進行書寫。④肢體康復訓練:取良肢位預防和對抗攣縮,早期臥床被動訓練,此時患者無法自主活動,俯臥位時,護理人員協助患者進行關節活動牽拉訓練,如上肢及肩關節逆時針運動,轉變方向后重復運動,共10 次;將患側上肢手掌張開,保持手指伸展,壓迫手大魚際肌。將肘關節固定,完成腕關節背伸、手指伸展動作,將上肢提起,促使肩關節向前伸出,上舉;仰臥位時,固定上臂和腕關節,進行肩關節外展,肱骨外旋動作,重復10 次。恢復到可維持自主活動時,進行主動訓練,如床上翻身、坐起等,將患側關節固定,引導患者軀干前傾,此時需注意上肢保護;指導患者站立,床邊坐起后,固定膝關節,引導患者逐漸抬起臀部,維持站立,需加以保護預防跌倒。站立穩定可引導短距離行走,健側移動后,利用軀干旋轉力量誘發下肢向前移動,緩慢開展,逐漸增加行走距離。旁人協助下穩定行走,可開展上下樓梯訓練,需加強保護。⑤生活能力訓練:康復訓練期間需指導患者完成日常生活技能訓練,如自主洗漱、穿衣、進食等,此過程可配合語言引導動作及旁人協助,依據恢復情況逐漸減少協助,激發患者主觀能動性。

1.3 觀察指標及判定指標 比較患者進行康復訓練前及康復訓練12 周后的神經功能、運動功能、語言功能、日常生活能力、生活質量評分。采用美國國立衛生院神經功能缺損評分(NIHSS)量表評價患者神經功能,分數越高,神經功能缺損越嚴重;采用簡化Fugl-Meyer運動功能評分法評價患者運動功能,分數越低,運動功能障礙越嚴重;采用Barthel 指數(the Barthelindex of ADL)評分評價患者日常生活能力,分數越低,日常生活能力越差;采用漢語標準失語癥檢查表進行評價患者語言功能,分數越低,語言功能越差。采用簡明健康狀況調查量表(SF-36)從生理機能、生理職能、軀體疼痛、社會功能、一般健康狀況、精神健康等評價患者生活質量,分數越低,生活質量越差。

1.4 統計學方法 采用SPSS21.0 統計學軟件處理數據。計量資料以均數±標準差()表示,采用t檢驗;計數資料以率(%)表示,采用χ2檢驗。P<0.05 表示差異有統計學意義。

2 結果

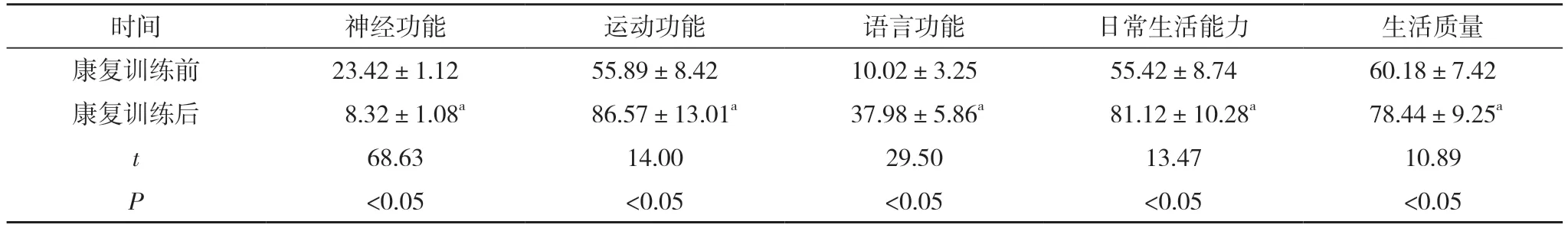

患者康復訓練后神經功能、運動功能、語言功能、日常生活能力、生活質量評分分別為(8.32±1.08)、(86.57±13.01)、(37.98±5.86)、(81.12±10.28)、(78.44±9.25)分,均優于康復訓練前的(23.42±1.12)、(55.89±8.42)、(10.02±3.25)、(55.42±8.74)、(60.18±7.42)分,差異均具有統計學意義(P<0.05)。見表1。

表1 50 例患者康復前后神經功能、運動功能、語言功能、日常生活能力、生活質量評分比較(,分)

表1 50 例患者康復前后神經功能、運動功能、語言功能、日常生活能力、生活質量評分比較(,分)

注:與康復訓練前比較,aP<0.05

3 討論

隨著我國醫療事業的快速發展,康復治療越來越受到重視,尤其偏癱、失語等功能障礙患者,采用手術、藥物等治療難以取得作用,需通過康復治療及護理促使患者功能障礙逐漸緩解,恢復正常生活狀態[6]。腦梗死作為臨床常見且危害性嚴重疾病,急性發作威脅患者生命安全,急救挽救患者生命后,多伴隨語言障礙、吞咽障礙、肢體障礙等后遺癥,導致恢復期較長,導致患者長期處于無法自主活動、無法正常表達的狀態中,生存質量受限嚴重。當前臨床認為治療腦梗死恢復期患者需制定針對性、科學性康復訓練計劃,依據患者功能障礙類型及程度,循序漸進展開康復指導,引導患者樹立積極的心態,提高康復信心,循序展開功能訓練和肢體功能訓練,逐漸恢復日常生活活動能力[7]。腦梗死恢復期需由專業康復人員進行指導,首先需獲得患者及家屬高度信任及配合,如通過舉辦健康知識講座及針對性健康教育,確保其充分認識到康復訓練期間注意事項及復返防范知識,了解疾病風險因素,如負面情緒、不健康飲食等。引導患者及家屬主動參與到康復訓練,完成對患者的飲食、活動等管理[8-11]。康復干預需結合患者病情及恢復情況調整,開展語言功能訓練、肢體功能訓練、日常生活活動能力訓練等,控制運動強度及訓練時間,且訓練過程中注重對患者的鼓勵,激發其康復信心。此外可利用調查問卷評價患者及家屬對腦梗死知識、康復知識、康復滿意度等,并展開針對性補充講解和改進,取得患者認可。本次研究結果顯示,患者康復訓練后神經功能、運動功能、語言功能、日常生活能力、生活質量評分均優于康復訓練前,差異均具有統計學意義(P<0.05)。提示開展康復訓練干預可幫助患者神經功能明顯改善,減輕神經功能缺損,且對運動、語言等障礙針對性訓練,恢復效果良好,提高日常生活能力及生活質量,值得推廣。

綜上所述,腦梗死恢復期患者實施康復訓練干預包含對心理、運動、語言。日常生活能力等,均獲得良好的改善效果,康復效果較好。