對老年慢性心力衰竭合并腎功能不全患者采取運動康復療法的意義

李虹 孫國鈞

慢性心力衰竭是一種由任何導致心室充盈或血流受損的心臟結構引起復雜的臨床綜合征,是當今最重要的心血管疾病之一,心力衰竭是各種心臟病的一個嚴重和晚期階段,發病率高,各年齡段的死亡率均高于其他心血管疾病,是較嚴重的心血管疾病之一[1]。國外多項研究表明,定期有氧運動訓練可提高慢性穩定型心力衰竭患者的運動耐力,并能降低心力衰竭的住院率。因此在國外和中國的心力衰竭診斷中,運動康復被推薦為慢性心力衰竭患者康復方法。但目前我國對運動康復治療的研究還處于發展階段。慢性心力衰竭患者未接受規范的運動康復指導,使心力衰竭和住院率增加,醫療費用增加,患者發生心臟不良事件可能增加[2]。藥物治療與心臟康復運動療法相結合能有效改善慢性心力衰竭患者預后。一些臨床研究和薈萃分析表明運動訓練可以提高運動耐力,提高生活質量,降低心力衰竭住院率。心臟康復運動療法是一種簡單易行的治療方法,是心力衰竭康復中不可缺少的一部分。近年來引起了越來越多的關注。本研究探討心臟康復運動在慢性心力衰竭合并腎功能不全治療中的價值。作者在常規康復干預的基礎上,對老年慢性心力衰竭合并腎功能不全患者采取運動康復療法,對其臨床療效進行系統觀察,現報告如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 選取2019 年1 月~2020 年1 月于遼寧省大連市友誼醫院老年病科治療的80 例老年慢性心力衰竭合并腎功能不全患者作為研究對象,隨機分為試驗組和對照組,每組40 例。對照組患者中男20 例,女20 例;年齡54~82 歲,平均年齡(65.7±6.4)歲;體質量指數23.4~28.9 kg/m2;病程1.2~2.5 年,平均病程(2.1±0.3)年;NYHA 心功能分級:Ⅱ級20 例,Ⅲ級15 例,Ⅳ級5 例。試驗組患者中男19 例,女21 例;年齡55~78 歲,平均年齡(70.1±5.2)歲;體質量指數23.9~29.9 kg/m2;病程1.6~3.0 年,平均病程(2.4±0.3)年;NYHA 心功能分級:Ⅱ級19 例,Ⅲ級16 例,Ⅳ級5 例。兩組患者性別、年齡等一般資料比較差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

1.2 納入及排除標準 納入標準:納入符合上述診斷標準且診斷時間>85 d 的患者;納入知情和認知功能正常的患者。排除標準:排除有嚴重心律失常患者和惡性腫瘤患者;排除有心肌梗死史和心肌炎、血栓性疾病患者。

1.3 方法 兩組均采用常規藥物治療,包括β-受體阻滯劑和利尿劑等。在此基礎上,對照組患者采用臨床常規康復干預,試驗組患者采取運動康復療法。具體如下。試驗組患者進行運動危險性和危險分層評估,根據評估結果控制康復運動的頻率和持續時間,并進行運動干預,根據合理康復運動類型的原則制定處方來指導患者進行2 個月的心臟康復運動治療。第1 周以低強度運動為主,主要引導患者在室內進行小范圍的體力活動,運動時間35~40 min/次,運動頻率2~7 次/周,采用平板運動。訓練前2 周的患者的運動強度為45%峰值攝氧量(VO2),2 周后逐漸達到74%~85%峰值VO2,4 次/周。NYHA Ⅱ級患者熱身2 min 后逐漸增加運動功率,在7 min 內達到目標功率,保持目標功率35 min,然后在3 min 內逐漸降低運動功率,最后在踩空2 min 后結束運動。NYHA Ⅲ、Ⅳ級患者初始運動時靶功率維持17 min,每周適當增加7 min,直至運動維持靶功率時間達到35 min,其余均與NYHA Ⅱ級患者相同。運動前和運動后連續監測15 min 后觀察心率、ST-T 改變及心律失常。每隔3 min 測量1 次血壓。對照組除日常活動外,根據自身情況以最快速度步行35 min。7 周后根據心電圖和血壓監測,運動強度逐漸增加。指導患者做有氧運動,25~45 min/次,2~7 次/周。呼吸困難指數(Borg 評分)15~19 分后停止增加運動強度。如果運動后第2 天出現疲勞等不適癥狀,適當降低運動強度和頻率。在此期間通過電話和微信群進行定期隨訪,為每例患者實現有針對性的心臟康復訓練。

1.4 觀察指標及療效判定標準 接受康復治療后40 d后,比較兩組患者的臨床療效、腎功能指標(肌酐清除率、血肌酐及尿素氮水平)。療效判定標準參考文獻[3]分為顯效、有效、無效,總有效率=顯效率+有效率。

1.5 統計學方法 采用SPSS20.0 統計學軟件對研究數據進行統計分析。計量資料以均數±標準差()表示,采用t 檢驗;計數資料以率(%)表示,采用χ2檢驗。P<0.05 表示差異具有統計學意義。

2 結果

2.1 兩組患者臨床療效比較 試驗組患者總有效率為75.0%,高于對照組的52.5%,差異具有統計學意義(P<0.05)。見表1。

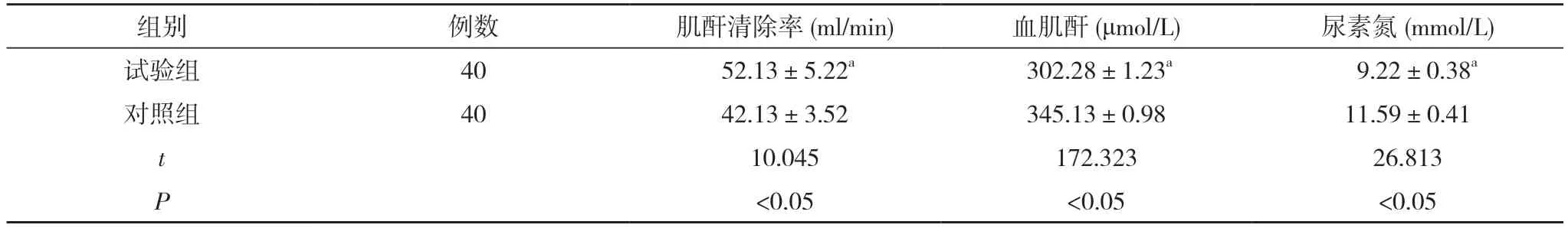

2.2 兩組患者腎功能指標比較 治療后,試驗組患者肌酐清除率高于對照組,血肌酐、尿素氮水平低于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表2。

表1 兩組患者臨床療效比較[n(%)]

表2 兩組患者腎功能指標比較()

表2 兩組患者腎功能指標比較()

注:與對照組比較,aP<0.05

3 討論

心泵衰竭是導致慢性心力衰竭的主要機制。慢性心力衰竭可直接降低心輸出量、患者外周血供導致腎功能不全,嚴重影響正常腎生理功能。因此臨床治療需要改善心泵功能、心排血量和外周血供,慢性心力衰竭的治療中的藥物和休息療法相結合,臨床資料顯示,雖然長期休息可以暫時保護患者的心功能,但長期限制體力活動會使患者的心肌長期處于被動狀態,降低運動耐力并增加患者的血液粘度,導致血栓形成[3]。此外在長期靜息狀態下的呼吸肌缺乏主動運動,氣體交換質量逐漸下降,促進慢性心力衰竭的發展,臨床研究表明:住院和穩定期慢性心力衰竭患者5 個月全因死亡率分別為11%和5%,5 個月內再住院率分別為32%和27%,2015 年中國心血管病報告顯示,中國慢性心力衰竭的發病率為0.85%,慢性心力衰竭成為一個重要的公共衛生問題[4]。因此對慢性心力衰竭的三級預防尤為重要。作為一項重要的三級預防內容運動康復是其核心內容,且心臟康復越來越受到重視。最近發表的一項薈萃分析發現進行1 年多的運動康復訓練,慢性心力衰竭患者的死亡率趨于下降,患者的全因住院率均有所下降,生活質量明顯提高。研究表明適當的體育鍛煉是心血管疾病的重要預測因素,其中低體質具有較強的預測作用。目前國內對運動康復治療慢性心力衰竭的研究較少。導致慢性心力衰竭的發生有兩個關鍵過程,一是心肌死亡的發生,二是神經內分泌系統過度激活引起的全身反應。臨床研究表明心臟康復運動可通過調節交感神經系統和腎素醛固酮系統的活性,抑制炎癥因子的過度表達來改善血管內皮功能,通過改善骨骼肌和心肌的有氧代謝來降低冠心病患者外周血管阻力,提高運動性心肌缺血閾值,完全逆轉或減輕部分高血壓患者左室肥厚以改善血脂代謝,提高患者的運動耐力和心功能,提高患者的生活質量,降低再入院率。有報道稱,長期高強度運動可導致高強度運動中的心臟增大,需監督和指導[5]。因此在心臟康復運動治療中,應注意運動風險及預防。

綜上所述,對老年慢性心力衰竭合并腎功能不全患者來說,采取運動康復療法的效果較好,可以有效改善患者的腎功能,值得推廣。