腹腔鏡膽囊癌根治術治療僅侵犯膽囊黏膜或黏膜固有層膽囊癌的效果及遠期預后研究

楊威,金丹

(遼寧省健康產業集團撫礦總醫院 普外科,遼寧 撫順113008)

原發性膽囊癌是臨床上較為少見的惡性腫瘤,好發于女性和有膽囊結石病史的人群,高發年齡段集中在50歲以上,男女比例約為1∶5至1∶3,該病受不良生活習慣、失衡的飲食結構和遺傳因素等影響,發病率呈上升趨勢[1]。由于膽囊癌發病早期缺乏特異性癥狀,容易與慢性膽囊炎相混淆,絕大多數患者是因膽結石或膽囊炎行膽囊切除術時被偶然發現[2]。目前,膽囊癌根治術是唯一能夠徹底治愈的手段,臨床分期與患者預后息息相關[3]。僅侵犯膽囊黏膜或黏膜固有層的膽囊癌患者病情普遍較輕,盡早接受手術往往能取得較為理想的療效,尤其是隨著腹腔鏡技術的快速發展,使患者預后較好。本文旨在研究腹腔鏡膽囊癌根治術治療僅侵犯膽囊黏膜或黏膜固有層膽囊癌的效果及遠期預后。現報道如下:

1 資料與方法

1.1 一般資料

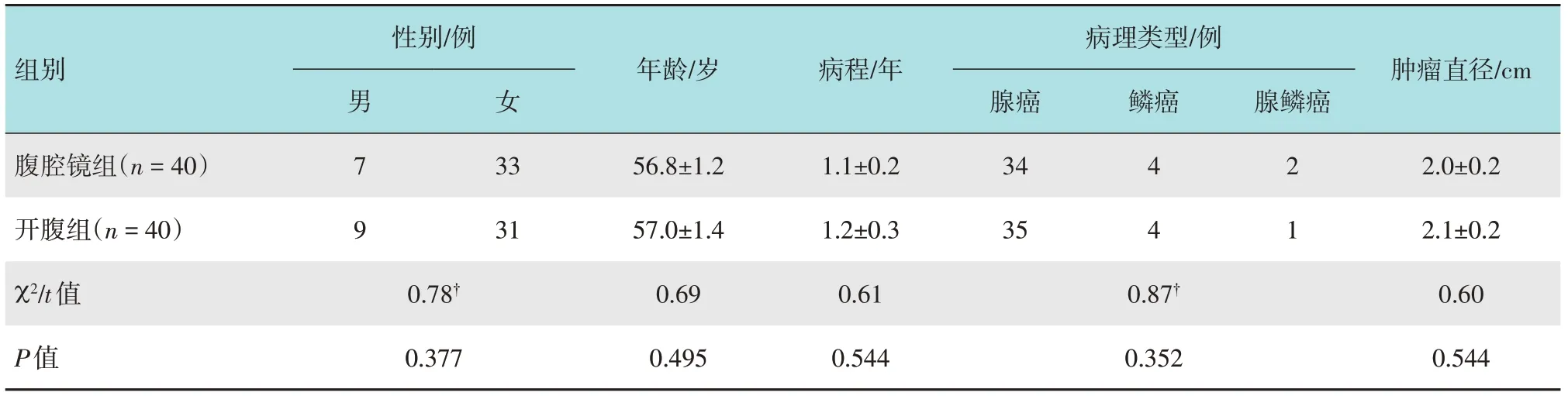

選取2013年1月-2014年6月該院收治的僅侵犯膽囊黏膜或黏膜固有層的膽囊癌患者80 例,采用隨機數字表法將患者分為開腹組和腹腔鏡組,每組各40 例。納入標準:①經病理學檢查證實為膽囊癌,且臨床分期為T1a期者;②術前常規檢查結果正常,無開腹根治術或腹腔鏡膽囊癌根治術禁忌者;③僅侵犯膽囊黏膜或黏膜固有層的膽囊癌患者;④患者和家屬對本研究知情同意。排除標準:①臨床分期為T1b期及以上者;②合并其他惡性腫瘤者;③預期無法完成5年隨訪者。本研究經醫院倫理委員會批準。兩組患者一般資料比較。差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。見表1。

表1 兩組患者一般資料比較Table1 Comparison of general data between the two groups

1.2 方法

兩組患者均由同一團隊完成手術。

1.2.1 開腹組行開腹根治術。患者取仰臥位后全麻,常規消毒鋪巾,于患者右上腹做一長約13.0 cm的直切口,逐層切開皮膚和皮下組織,仔細探查腹腔內臟器情況,從而確定切除范圍。最大程度上暴露肝下區,逐步解剖分離肝動脈和膽總管等,離斷膽囊管后,分離膽囊三角區的淋巴和脂肪組織,結扎膽囊管,再切斷膽囊動脈,完整切除病灶、肝臟Ⅳb段和Ⅴ段,縫合肝斷面出血點,并常規置引流管。

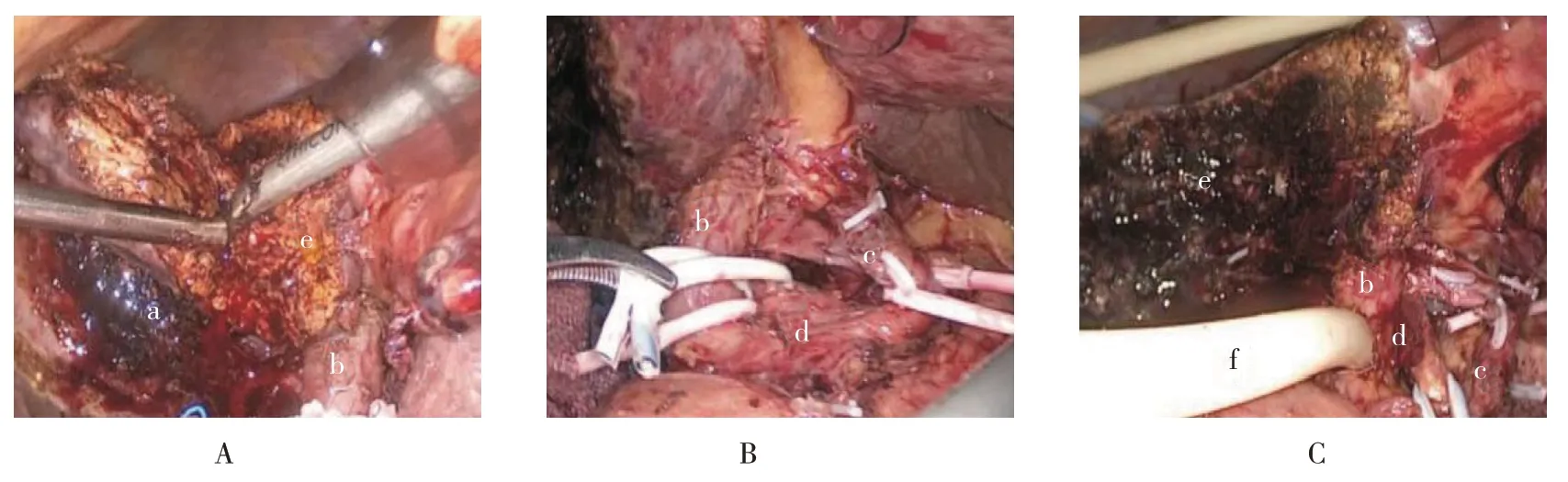

1.2.2 腹腔鏡組行腹腔鏡膽囊癌根治術。麻醉方式和體位同開腹組。于患者劍突下緣1.0 cm 處做一1.0 cm 切口,置入Trocar,并將其作為主操作孔,隨后于患者鎖骨中線、肋緣下緣1.0 cm處、腋前線和肋緣下緣1.0 cm 處各做一0.5 cm 的切口,置入Trocar 作為副操作孔。刺入氣腹針后建立人工氣腹,壓力維持在12 mmHg,經主操作孔置入腹腔鏡探頭,仔細探查腹腔內臟器,用電凝鉤將漿肌層切開,充分暴露膽總管和膽囊管等區域,仔細分離膽囊周圍組織,在距離膽總管0.5 cm處夾閉,準確定位膽囊動脈后,將其徹底離斷。病灶位于肝臟側時,則切除肝臟Ⅳb段和Ⅴ段,提起膽囊頸徹底切除,將切除標本經切口取出,解除二氧化碳氣腹,肝斷面常規置引流管。見附圖。

附圖 腹腔鏡膽囊癌根治術Attached fig.Laparoscopic radical cholecystectomy

1.3 觀察指標

對兩組圍手術期指標、血清指標、腫瘤標志物、近期并發癥發生率和5年隨訪結果進行評價。圍手術期指標包括:手術時間、術中出血量、腸鳴音恢復時間、排氣時間、排便時間和離床活動時間;血清指標包括:上皮鈣黏素、β-連接素和細胞周期蛋白D,術前和術后3 d 采血,采用上海酶聯生物科技有限公司的檢測試劑盒進行測定,檢測方法均為酶聯免疫吸附測定法;腫瘤標志物包括:癌胚抗原、糖類抗原125和糖類抗原19-9,于術前和術后3 d采血,采用漢方醫療器械有限公司生產的HF240-360 全自動生化分析儀測定;近期并發癥包括:切口感染、壓力性損傷和膽囊漏;5年隨訪結果包括:死亡率、無病生存率和帶病生存率。

1.4 統計學方法

采用SPSS 22.0 統計軟件對數據進行處理,圍手術期指標、血清指標、腫瘤標志物等計量資料以均數±標準差(-±s)表示,組間比較行獨立t檢驗,組內比較以配對t檢驗;近期并發癥發生率和5年隨訪結果等計數資料以例(%)表示,行χ2檢驗。P<0.05為差異具有統計學意義。

2 結果

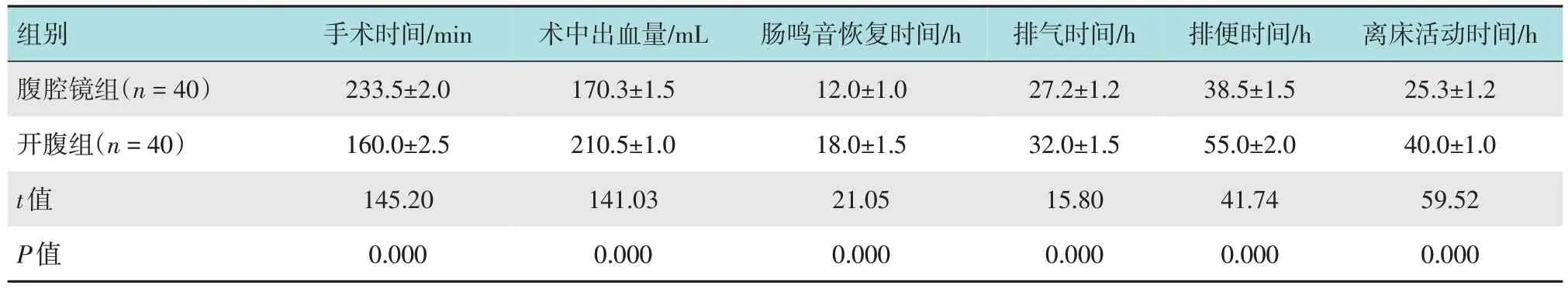

2.1 兩組患者圍手術期指標比較

腹腔鏡組手術時間較開腹組長,術中出血量較開腹組少,腸鳴音恢復時間、排氣時間、排便時間和離床活動時間明顯短于開腹組,兩組比較,差異均有統計學意義(P<0.05)。見表2。

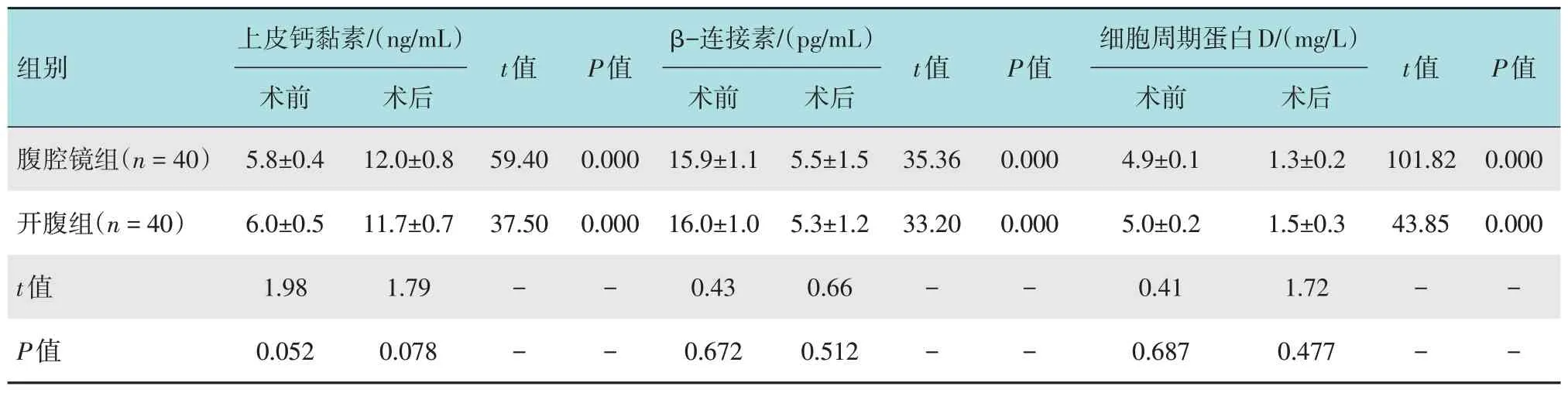

2.2 兩組患者血清指標比較

兩組患者術前血清指標比較,差異無統計學意義(P>0.05);兩組患者術后血清指標均較術前明顯改善,術前術后比較,差異有統計學意義(P<0.05);兩組患者術后各指標比較,差異無統計學意義(P>0.05)。見表3。

表2 兩組患者圍手術期指標比較 (±s)Table2 Comparison of perioperative indexes between the two groups (±s)

表2 兩組患者圍手術期指標比較 (±s)Table2 Comparison of perioperative indexes between the two groups (±s)

組別腹腔鏡組(n=40)手術時間/min 233.5±2.0術中出血量/mL 170.3±1.5腸鳴音恢復時間/h 12.0±1.0排氣時間/h 27.2±1.2排便時間/h 38.5±1.5離床活動時間/h 25.3±1.2開腹組(n=40)t值P值160.0±2.5 145.20 0.000 210.5±1.0 141.03 0.000 18.0±1.5 21.05 0.000 32.0±1.5 15.80 0.000 55.0±2.0 41.74 0.000 40.0±1.0 59.52 0.000

表3 兩組患者血清指標比較 (±s)Table3 Comparison of serum indexes between the two groups (±s)

表3 兩組患者血清指標比較 (±s)Table3 Comparison of serum indexes between the two groups (±s)

組別t值P值P值t值P值59.40 35.36腹腔鏡組(n=40)術后12.0±0.8 0.000 0.000上皮鈣黏素/(ng/mL)術前5.8±0.4 t值101.82 0.000 β-連接素/(pg/mL)術前15.9±1.1術后5.5±1.5細胞周期蛋白D/(mg/L)術前4.9±0.1術后1.3±0.2 37.50 33.20開腹組(n=40)t值P值11.7±0.7 1.79 0.078 0.000 0.000 6.0±0.5 1.98 0.052 43.85 0.000- -- -16.0±1.0 0.43 0.672 5.3±1.2 0.66 0.512- -- -5.0±0.2 0.41 0.687 1.5±0.3 1.72 0.477- -- -

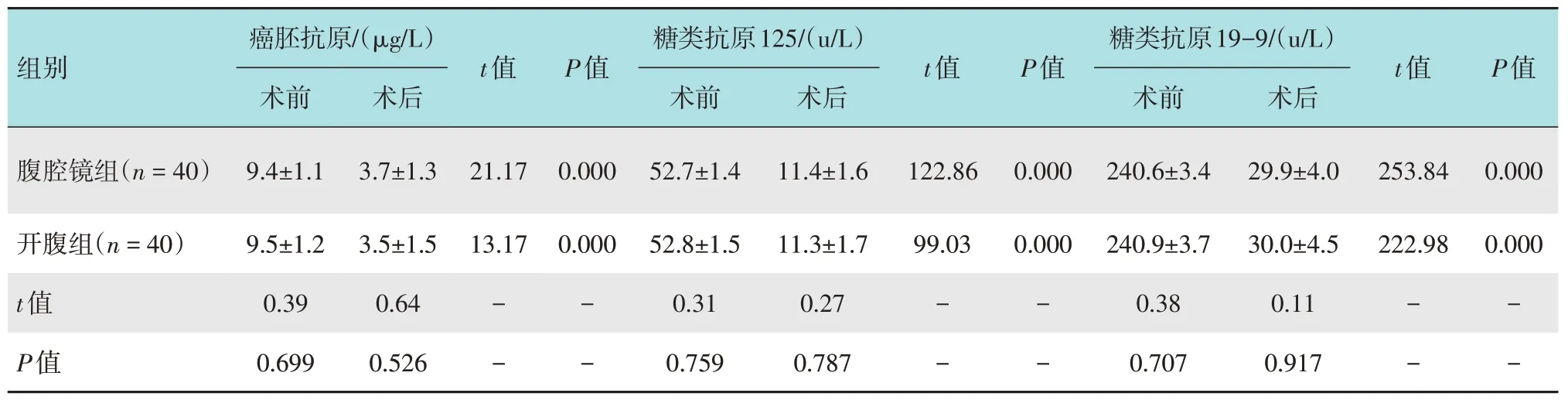

2.3 兩組患者腫瘤標志物比較

兩組患者術前腫瘤標志物比較,差異無統計學意義(P >0.05);術后各指標均較術前下降,術前術后比較,差異有統計學意義(P <0.05);兩組患者術后各指標比較,差異無統計學意義(P >0.05)。見表4。

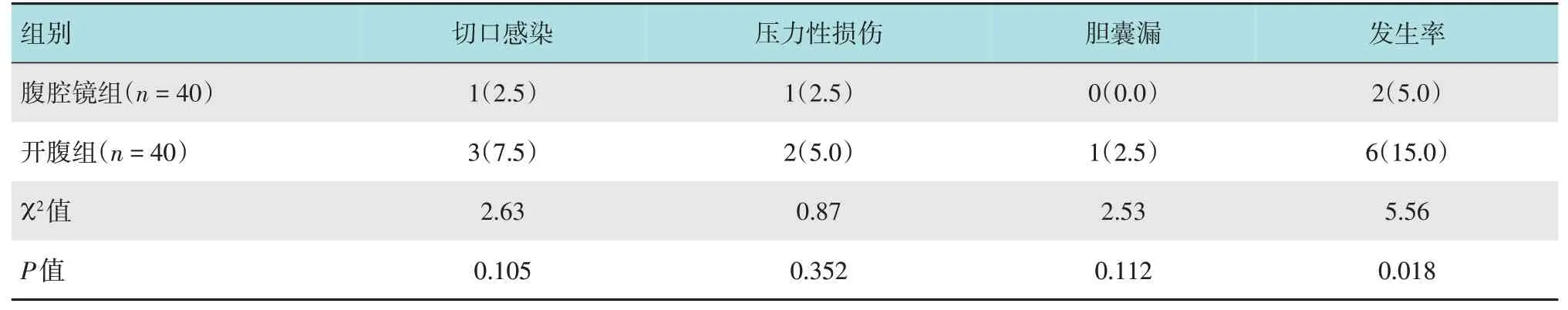

2.4 兩組患者近期并發癥發生率比較

腹腔鏡組近期并發癥發生率低于開腹組(5.0%和15.0%),兩組比較,差異有統計學意義(P<0.05)。見表5。

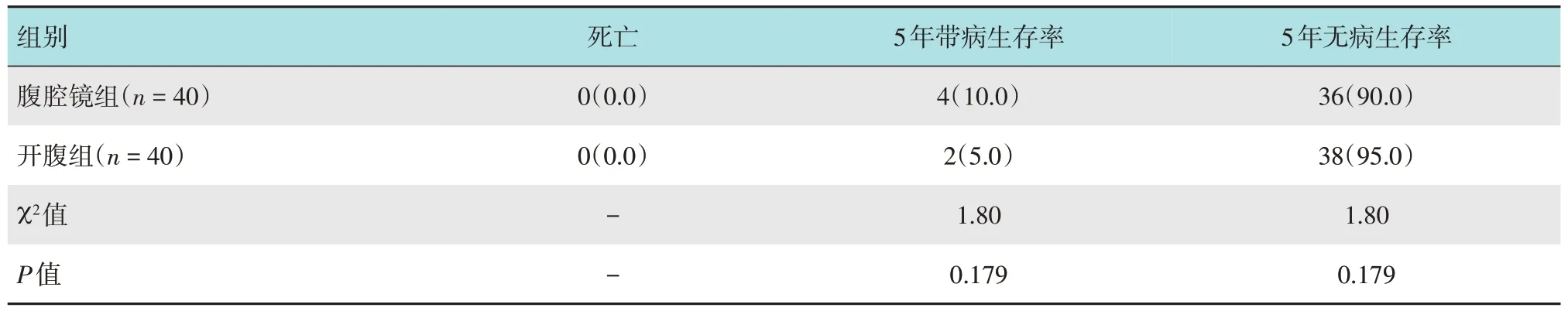

2.5 兩組患者5年隨訪結果比較

腹腔鏡組死亡率、5年無病生存率和5年帶病生存率與開腹組比較(0.0%和0.0%、90.0%和95.0%、10.0% 和5.0%),差異均無統計學意義(P>0.05)。見表6。

表4 兩組患者腫瘤標志物比較 (±s)Table4 Comparison of tumor markers between the two groups (±s)

表4 兩組患者腫瘤標志物比較 (±s)Table4 Comparison of tumor markers between the two groups (±s)

組別癌胚抗原/(μg/L)術前t值P值糖類抗原125/(u/L)術前t值糖類抗原19-9/(u/L)術前P值術后術后術后52.7±1.4 21.17腹腔鏡組(n=40)9.4±1.1 0.000 11.4±1.6 t值P值3.7±1.3 122.86 0.000 240.6±3.4 29.9±4.0 253.84 0.000開腹組(n=40)t值P值13.17 0.000 99.03 0.000 222.98 0.000 9.5±1.2 0.39 0.699 3.5±1.5 0.64 0.526- -- -52.8±1.5 0.31 0.759 11.3±1.7 0.27 0.787- -- -240.9±3.7 0.38 0.707 30.0±4.5 0.11 0.917- -- -

表5 兩組患者近期并發癥發生率比較 例(%)Table5 Comparison of incidence of recent complications between the two groups n(%)

表6 兩組患者5年隨訪結果比較 例(%)Table6 Comparison of 5-year follow-up results between the two groups n(%)

3 討論

膽囊癌是臨床上常見的膽道系統惡性腫瘤,發病機制涉及多種病理生理改變和生物學行為,具有惡性程度高、復發轉移風險大和預后差等特點,5年生存率不高[4]。隨著社會經濟的快速發展,人們生活水平明顯改善,人口老齡化問題日趨嚴重,膽囊癌發病率也呈快速上升態勢,引起了醫學界的高度重視[5]。近年來,隨著惡性腫瘤的相關宣教工作的深入推進和人們自我保健意識的提高,越來越多的膽囊癌可以得到早期診斷,且術后療效較理想[6]。有研究[7]指出,處于T1a期的膽囊癌患者僅侵犯膽囊黏膜或黏膜固有層,此時幾乎無淋巴結轉移,接受單純的膽囊切除術即可治愈,而且無需二次手術,患者5年生存率較高,但前提是術中膽囊管切緣陰性。開腹根治術雖然療效好,但創傷大、機體應激反應十分明顯,患者術后康復時間較長、術后并發癥發生率高。

外科手術微創化已發展多年,腹腔鏡技術也已廣泛應用于臨床[8]。在膽囊癌診療中,腹腔鏡探查術能使部分患者免于開腹探查,但存在較大的爭議。由于膽囊癌病灶位于肝臟側時需切除部分肝臟組織,腹腔鏡膽囊癌根治術受術野限制,操作難度較大。腹腔鏡操作空間較小,術中有可能會因膽囊破裂、膽汁漏、人工氣腹“煙囪效應”提高腫瘤細胞在腹腔內播散和切口轉移的風險。隨著醫師技術水平的提高和臨床經驗的積累、術中無瘤技術操作能最大程度保證手術精度和安全性,所以在理論上能夠取得與開腹根治術一致的療效[9-10]。目前,只有多為小樣本或者單中心的回顧性研究,所得結論說服力還不足,圍繞此方面內容展開隨機對照試驗具有重要意義。

本研究顯示,開腹組和腹腔鏡組術后血清指標、腫瘤標志物以及5年隨訪結果組間比較,差異均無統計學意義,表明兩者均能夠取得理想的治療效果,但在術中出血量、腸鳴音恢復時間、排氣時間、排便時間、離床活動時間、近期并發癥發生率方面,腹腔鏡組較開腹組更佳,差異均有統計學意義(P<0.05),表明腹腔鏡膽囊癌根治術能夠有效減少患者機體受到的創傷,縮短康復時間,降低并發癥發生率。因此,腹腔鏡膽囊癌根治術可以作為僅侵犯膽囊黏膜或黏膜固有層膽囊癌的首選治療手段,值得推廣使用。

綜上所述,在僅侵犯膽囊黏膜或黏膜固有層膽囊癌的治療中,腹腔鏡膽囊癌根治術臨床療效具有較大優勢,遠期預后則與開腹根治術相當,可作為優選治療方案來推廣應用。