微生物紫外滅活劑量的研究現狀

謝姝鴿 韓秋漪 張善端

復旦大學電光源研究所 (上海 200433)

0 紫外滅活機理

紫外光(UV)按照波長范圍可以分為UVA (315 ~400 nm)、UVB (280 ~315 nm)、UVC (200 ~280 nm)和真空紫外VUV (100 ~200 nm)四段,其中在殺菌消毒中使用最多、滅活作用最強的是UVC 波段。紫外線殺菌消毒的主要機理是它能對微生物的遺傳物質(核糖核酸RNA 和脫氧核糖核酸DNA)產生光化學傷害。具體來說,當核酸被紫外線照射時會大量吸收紫外線,促使細胞體內合成大量的間二氮雜苯(主要構成為蛋白酶)及其異構體,從而破壞其中的分子結構,進而阻礙遺傳物質的復制、轉錄以及蛋白質的合成,使微生物死亡[1]。

相比其他消毒方法,紫外消毒屬于純物理消毒,具有簡單便捷、廣譜高效、無二次污染、便于管理和實現自動化等優點[2]。隨著各種新型紫外光源的推出,紫外消毒廣泛應用于表面、空氣、水體和食品的殺菌消毒,還可用于有害氣體分解和螨蟲殺滅,逐漸成為主流消毒方法之一[3]。

1 紫外滅活效果的影響因素

1.1 微生物的種類

微生物種類不同,對應的紫外線最大吸收值也不同。研究發現,大腸桿菌的最大吸收波長為265 nm,而隱孢子菌和噬菌體的最大吸收波長則分別為261 nm 和271 nm,因此對應的滅活時間也不相同。例如,當低壓汞燈發出的254 nm 紫外輻照度為30 mW/cm2時,殺滅病毒、霉菌孢子、藻類細菌所需時間分別為0.1 ~1.0 s、1.0 ~8.0 s、5.0 ~40.0 s[4]。

另外,不同微生物對紫外線的敏感度也存在差異,紫外滅活的效率依次為原蟲、細菌、病毒,即紫外線對病毒尤其是腺病毒和輪狀病毒的殺滅效果最差[5]。董小平等[6]發現,殺滅 1×104 個/mL 的SARS 病毒和腺病毒,所需UVC 紫外劑量分別為162 mJ/cm2和200 mJ/cm2。

1.2 紫外劑量

紫外劑量在消毒過程中起著至關重要的作用。這里的紫外劑量是指達到一定程度的微生物滅活率時,對應的特定波長紫外線(一般是指254 nm UVC)的劑量,等于紫外輻照度與輻照時間的乘積[7]。在紫外劑量相同時,不同的輻照模式對應的滅活效果一般也是不同的,實際應用中常通過選擇高強度、短時間或者低強度、長時間來實現不同的消毒目標。理論上,滅活效果和紫外劑量成正比。在完全滅活之前,劑量越大,滅活率越高[8]。需要說明的是,在實驗中,通常用輻照前后微生物濃度比值的對數值lg(N/N0)來表示滅活率,其中N0為初始濃度,N 為輻照一定時間后的存活濃度。具體來說,Lg-1 對應滅活率為90%,Lg-2 對應滅活率為99%,Lg-3 對應滅活率為99.9%,Lg-4 對應滅活率為99.99%[9]。在不同的環境中,完全滅活的標準不同,對應的紫外劑量也不同。

1.3 紫外劑量與微生物光復活的關系

當紫外劑量充足時,微生物能夠被徹底滅活。但在劑量不足的情況下,有很多被紫外輻照失活卻未被徹底殺滅的微生物可憑借光的協助作用修復自身被破壞的結構。微生物在受到紫外線的照射時,內部結構均會受到損傷以致死亡,但所有生物對這種光傷害都有一定的修復能力,這也是紫外消毒的主要缺點所在。微生物被紫外輻照后造成的損傷能被特定波長光修復的現象稱為光復活[10],其中的機制是經特定波長(一般指330 ~480 nm)照射后,遺傳物質DNA 分子中的嘧啶二聚體,在無光照條件下會和一種光激活酶結合,這種酶可以在獲得光能后被激活,并使紫外輻照合成的二聚體重新分解成單體。與此同時,光激活酶也從復合物中釋放出來,后續可以繼續重新執行修復功能[11]。修復情況由微生物的種類和被紫外輻照滅活的程度決定,輻照的紫外劑量越高,修復間隔時間越長,修復能力越弱[12]。

2 紫外滅活劑量研究現狀

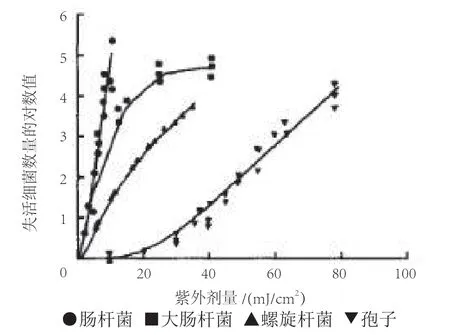

閆巖等[13]通過實驗得到了水中殺滅不同微生物所需的紫外劑量,如圖1 所示。從圖1 可知,殺滅腸桿菌和螺旋桿菌所需的紫外劑量較小,殺滅孢子所需的紫外劑量較大。

圖1 滅活不同微生物所需紫外劑量[13]

根據圖1 整理出不同微生物不同滅活率對應的紫外劑量見表1。可以得到:完全滅活(大)腸桿菌大約需要紫外劑量10 ~20 mJ/cm2,而螺旋桿菌和孢子則需要39 mJ/cm2和73 mJ/cm2左右的紫外劑量。這意味著在相同的輻照強度下,完全滅活螺旋桿菌和孢子所需的輻照時間大約是大腸桿菌的2 ~4 倍。

表1 不同微生物不同滅活率對應的紫外劑量[13]

馮娜[14]通過紫外線殺菌動力學得出lg(N/N0)=-kIt=-kD,其中N0為初始微生物濃度,N 為紫外輻照后的微生物濃度,I 為紫外強度,t 為輻照時間,D 為紫外劑量,即紫外線對微生物的殺滅效果與紫外劑量呈指數關系。實驗中,一般規定病毒殺滅率達99.999%(1g-5)時可看作完全殺滅,細菌殺滅率達99.9% (1g-3)時可看作完全殺滅,由此得出的不同微生物殺滅對應殺滅所需的紫外劑量[15]見表2。

表2 不同微生物被殺滅所需的紫外劑量[15]

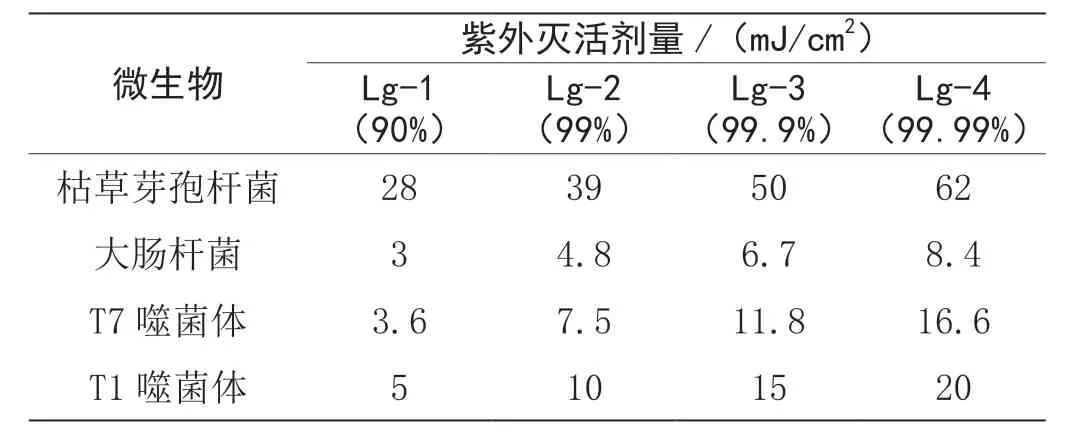

李夢凱等[16]通過生物劑量法[17]得到幾種典型的微生物達到不同滅活率時所對應的紫外劑量。首先,在實驗室采用準平行紫外光束裝置測定受試微生物的劑量響應關系曲線;然后,將固定濃度的微生物溶液根據運行狀況依次流經消毒系統,通過測定各組微生物的滅活率來對紫外消毒系統的滅活參數進行驗證;最后,將實際消毒系統的殺滅結果與劑量響應曲線進行比對,從而得到消毒系統相應的紫外劑量,該劑量即為達到各等級滅活率的等效劑量。實驗結果見表3,在相同滅活率下,枯草芽孢桿菌所需紫外劑量遠大于大腸桿菌和T1、T7 噬菌體。

表3 幾種典型的受試微生物達到相應滅活率所需要的紫外劑量[16]

朱紅[15]主要研究了紫外滅活對真菌和細菌影響的差異性。正常情況下,滅活真菌的難度遠遠大于細菌,這主要是二者細胞結構的差異導致的。具體來說,有三個方面:(1)真菌的細胞核外有核膜包裹,對真菌的遺傳物質有更好的保護作用,這增加了紫外輻照破壞真菌DNA 的難度;(2)真菌細胞壁的主要成分是幾丁質,而細菌是肽聚糖,二者成分差異使得真菌細胞對紫外耐受性更強;(3)細胞器組成也是不同的,真菌除核糖體外,還有高爾基體、內質網、線粒體等多種細胞器,細胞結構復雜得多,所以其抗紫外輻照能力更強。除細胞結構差異以外,二者細胞尺寸也不同。細菌大小一般為0.5 ~5 μm,而真菌一般為10 ~100 μm,真菌體積遠大于細菌,使得紫外穿透路徑更長,完全滅活所需紫外劑量更大。最后,真菌相比細菌容易成團,紫外輻照難以穿透真菌團塊后對內部進行作用,這也是對真菌的有力保護[18]。

在實驗中,DNA、蛋白質、三磷酸腺苷(ATP)均可作為判斷細胞是否被滅活的成分依據。DNA 是細胞的遺傳物質,控制細胞的生長發育和運作機制,指導蛋白質合成,而蛋白質本身是細胞中含量最高的組成成分。要了解微生物的存活情況,既可以采用直觀的平板計數法,也可以通過檢測其DNA 與蛋白質泄漏量來確定是否破裂死亡。同時,ATP作為生命活動的能量物質,其濃度的高低也可以作為微生物是否死亡的判斷依據,滅活后細胞釋放出的游離ATP 的濃度在一定程度上反應了細胞的破壞程度。除上述的方法以外,掃描電鏡照片可更加直接地觀察到細胞表面在滅活前后的變化,還可與滅活數據相結合進行定量地比較分析[19]。滅活率隨紫外劑量變化的實驗結果如圖2 所示。

由圖2 可見,四種真菌對紫外輻照的耐受性由弱到強依次為:木霉屬、枝頂孢屬、青霉屬、枝孢屬。同等紫外劑量下,前三者滅活率大致相同,但枝孢屬滅活率明顯較低,具體滅活數據見表4。從圖2 可以看出,當紫外劑量為40 mJ/cm2時,木霉屬滅活率最高,達到了98.45%,而枝頂孢屬和青霉屬的滅活率分別為93.08%和90.56%,這三者都達到了90%以上的滅活率,而枝孢屬在此紫外劑量下的滅活率僅為26.68%,顯著低于其它三種真菌。另外,對比四種真菌滅活率達到100%時所需的紫外劑量可以發現,木霉屬僅需50 mJ/cm2,枝頂孢屬和青霉屬則需要60 mJ/cm2和80 mJ/cm2。至于枝孢屬,100 mJ/cm2紫外劑量下的滅活率也僅為92.65%。實驗同時對大腸桿菌也進行了紫外滅活,可以看到20 mJ/cm2的紫外劑量就能使大腸桿菌的滅活率達到100%,進一步證明了紫外滅活真菌遠比滅活細菌困難。

圖2 紫外滅活四種真菌及大腸桿菌的差異性[19]

表4 不同微生物不同滅活率對應的紫外劑量[19]

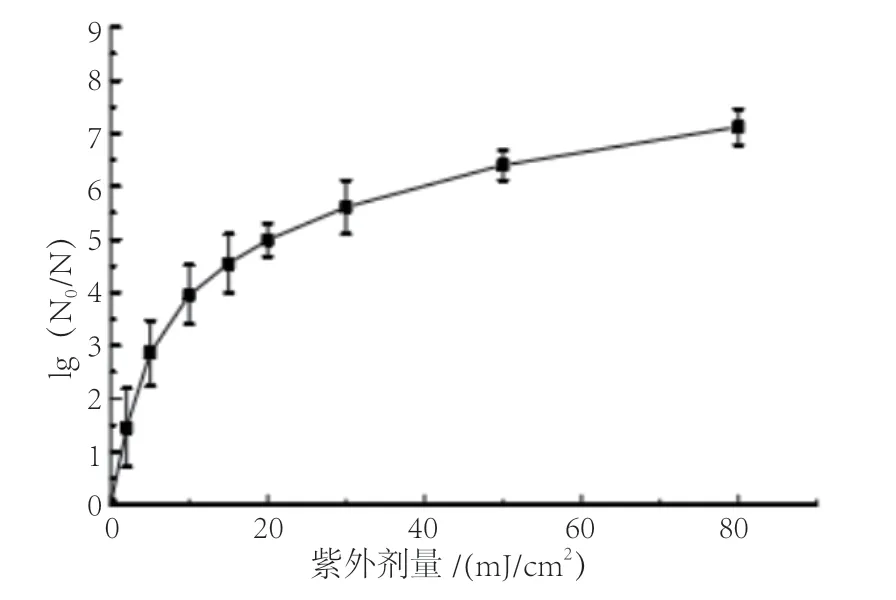

趙琳[20]采用大腸埃希氏菌作為細菌滅活效果指示菌,研究紫外消毒的滅活效果。如圖3 所示:紫外輻射對大腸埃希氏菌有很好的滅活效果,隨著紫外劑量的增加,滅活率不斷提高,在紫外輻射劑量為15 mJ/cm2時,對數滅活率可達到4.55,即基本實現了完全滅活。

圖3 不同紫外輻射劑量對滅活大腸埃希氏菌的影響[20]

將圖中數據整理得到表5,從中可直觀看出,當紫外劑量達到4 mJ/cm2以上時,99%的大腸埃希氏菌都會失去活性。

表5 大腸埃希氏菌不同滅活率對應的紫外劑量[20]

另外,實驗還研究了紫外輻射對核酸降解效果的影響,其中核酸降解效果仍由對數滅活率來衡量。通過測量紫外劑量分別為50 mJ/cm2、100 mJ/cm2、150 mJ/cm2、200 mJ/cm2、250 mJ/cm2、300 mJ/cm2、350 mJ/cm2、400 mJ/cm2時的定量PCR(聚合酶鏈式反應),發現紫外輻射對核酸降解效果遠差于滅活效果,這也是紫外光復活產生的原因。在紫外輻射劑量為400 mJ/cm2時,才可以達到Lg-3 的核酸降解率。

景明等[21]還對污水中的主要病原菌進行了解析,主要是大腸桿菌、沙門氏菌和分枝桿菌。并研究了紫外輻射對各種病原菌的滅活效應,實驗表明紫外消毒劑量為60 mJ/cm2時,大腸桿菌和沙門氏菌的滅活率可達到99.9%。相比較Ren 等[22]的紫外消毒對大腸桿菌滅活率影響的研究,當消毒劑量為60 mJ/cm2時,大腸桿菌的滅活率可達99.99%。產生這種差異的原因可能是紫外消毒會受到水體中各種物質的影響,紫外光在水中透射率下降很大。另外,相同的紫外劑量下,分枝桿菌的滅活率均不足90%,這主要與其特殊的細胞結構有關,其細胞膜富含脂類,具有疏水性,從而使得分枝桿菌對外界環境的抵抗性較強,滅活難度較大。

3 總結與展望

現有研究結果表明,在達到相同的滅活率時,不同微生物對應的紫外劑量存在較大差異。藻類和原生動物所需的劑量較大,其次是霉菌孢子類。細菌和病毒基本在紫外劑量較小時,就已被完全滅活。了解微生物滅活的紫外劑量,有利于紫外消毒設備實現更大的滅活率,為進一步研發創新奠定了基礎。

但在文獻調研的過程中,也發現了一些問題。不同的實驗環境下,使用不同的實驗設備和實驗方法,得到的實驗結果往往存在較大的差異,無法提供一個可靠和穩定的參考值。另外,現在已有的研究大部分都是紫外在表面和水消毒領域的應用,而空氣和食物等方面相關研究還很少,這應該可以成為未來的研究方向。