決勝朝鮮,打出一個世界“戰神”

崔雋 王媛媛 隋坤

1950年10月19日晚,在經過18個晝夜的緊張思慮后,毛澤東終于有了一夜完整的睡眠。出兵已定,作為志愿軍的最高統帥,接下來他要把主要精力投入到朝鮮戰場的指揮上。

毛澤東一生指揮過無數次大大小小的戰役,統率過幾百萬大軍在幾個戰場上同時與敵人作戰,具有高超的戰略思維和豐富的戰爭經驗。中共中央黨史研究室原副主任、黨史專家石仲泉用“戰神”來形容他:“他既沒上過保定軍官學校,也沒進過云南講武堂,只在辛亥革命后到長沙當過半年‘新軍。他投筆從戎,一生征戰,從以弱勝強中打過來,在任何時候沒有害怕過任何敵人,在戰爭中學習戰爭、駕馭戰爭,領導中國革命取得偉大勝利,最終成為中國革命的偉大‘戰神。”

但是,對毛澤東來說,指揮抗美援朝戰爭顯然是一個新的課題。這是在一個新的戰場上——國外戰場,同一個新的敵人——具有高度現代化裝備、挾二戰勝利之威的美國軍隊作戰。抗美援朝到底“能不能打”“能不能守”,需要在實踐中積累和總結新的經驗。

最終,抗美援朝一戰讓世界看到了毛澤東的“戰神”風采。“如果說毛澤東領導中國革命勝利是從中國人民視角樹立了他的‘戰神形象,那么他領導抗美援朝戰爭勝利,打得所謂的“聯合國軍”總司令麥克阿瑟丟盔棄甲,打得杜魯門輸掉美國總統大選,則是連在二戰中扭轉乾坤的斯大林也未能想到的。”石仲泉說。

第一次戰役,“在穩當可靠的基礎上爭取一切可能的勝利”

從10月19日到22日,志愿軍第38、39、40、42軍及炮兵部隊共25萬人隱蔽開進朝鮮。毛澤東下令“只做不說,不將此事在報紙上做任何公開宣傳”。他務求初戰必勝,想利用敵明我暗的優勢,打對方一個措手不及,讓志愿軍在朝鮮戰場上站穩腳跟。

“當時敵人并不清楚,我們到底出沒出兵、出多少兵,有什么意圖。在他們眼里,你們中國說美軍過了三八線就要管,可你們怎么管呢?毛澤東發現并抓住了對方輕敵這一點,以至于第一次戰役期間,國內報刊和朝鮮人民軍總部的戰報都沒有公布志愿軍參戰的消息。”軍事科學院世界軍事研究部原副部長羅援少將對《環球人物》記者說。

為了打好出國第一仗,志愿軍入朝5天前,毛澤東曾提出一個設想,即搶占平壤、元山以北山區,建立防御陣地,先站住腳,如敵不北進就不主動進攻,等到蘇聯援助的武器到了,完成訓練,再談攻擊。然而,就在志愿軍入朝當天,所謂“聯合國軍”已攻占平壤。麥克阿瑟改東西對進為東西兩路,大舉北上,直逼中朝邊境。

10月19日至21日,毛澤東與單車入朝、同金日成會面的彭德懷失去了聯系,但根據其他前方報告,他判斷此時讓志愿軍趕到預設戰場已不可能,于是果斷修改作戰計劃,決定要在運動中殲滅冒進之敵。

10月21日深夜2時30分,毛澤東致電彭德懷等,正式下達第一次戰役的部署。他看出麥克阿瑟犯了一個大錯誤,即“美偽均未料到我志愿軍會參戰,故敢于分散為東西兩路,放膽前進”。他斷定,“此次是殲滅偽軍三幾個師爭取出國第一個勝仗,開始轉變朝鮮戰局的極好機會”。1小時后,毛澤東電告鄧華:“現在是爭取戰機問題,是在幾天之內完成戰役部署以便幾天之后開始作戰的問題,而不是先有一個時期部署防御然后再談攻擊問題。”4時,毛澤東再次電示彭、鄧等,要求注意控制妙香山、小白山等制高點,隔斷東西阻敵,勿讓敵人占領。

在21日凌晨的這幾個小時里,毛澤東連發幾份電報,內容涵蓋作戰時間、部署重點位置,甚至在第一封電報里還細致地提及:“彭鄧要住在一起,不要分散。”同時指出:“這一仗可能要打七天至十天時間(包括追擊)才能結束,我軍是否帶有干糧?”

“毛澤東考慮問題是非常全面、周到、細致的。他首先會了解全局的情況,然后再根據形勢的變化,敵變我變,量敵用兵。他不是古板的,定下一個決心以后就不變了。而是根據敵情的變化,調整自己的決心,自己的目標,自己的部署。”羅援說。

在指導第一次戰役部署中,毛澤東對于如何打開朝鮮戰局的思考是逐漸成熟的。開戰前,他最擔心敵機對地面作戰的影響,在10月23日給彭德懷的復電中,他按照敵機妨礙地面作戰的兩種可能性,設想了作戰的兩種可能結果,希望能“利用夜間行軍作戰”來避免空襲,同時為志愿軍確定了在朝作戰的基本方針,即“在穩當可靠的基礎上爭取一切可能的勝利”。

隨著南朝鮮軍進至清川江附近,相隔千里的毛澤東和彭德懷都在思忖戰機。10月23日,毛澤東多次電令彭德懷和鄧華等,要求第40軍、第39軍不要過早與敵接觸,要將熙川、溫井、龜城一線以南地區讓給敵人,誘敵深入,利于殲擊。并囑:“敵進甚急,捕捉戰機最關緊要。”

第二次戰役中,中朝人民軍隊在東線向號稱“王牌”的美陸戰第1師等部隊展開圍殲戰。

彭德懷研究了敵情,感到在敵人以師、團、營為單位分兵冒進的情況下,要想采取集中兵力聚而殲之的辦法有許多困難,搞不好會貽誤戰機。25日,西線南朝鮮軍已進至北緯40度線以北的博川、龍山洞、云山、溫井、松木洞、熙川一線,逼近志愿軍第40軍。此時就是戰機。

這天上午,南朝鮮軍第6師一個加強營由溫井向北鎮進犯,被志愿軍第40軍一個團以攔頭、截尾、斬腰的戰術,將其全部殲滅。這場遭遇戰揭開了抗美援朝戰爭的序幕。后來接替麥克阿瑟任所謂“聯合國軍”總司令的李奇微在回憶錄里寫道:“這支中共軍隊就像從地下鉆出來的一樣,以出色的貼身近戰幾乎把該營打殘。”

11月1日至3日,第39軍在云山與美騎兵第1師展開了一場中美王牌軍對王牌軍的戰斗,并取得勝利。這一戰震驚了美國白宮,他們確定中國已出兵朝鮮,美國參謀長聯席會議主席布雷德利形容這一天“災難降臨了”。

1950年11月5日,第一次戰役結束,志愿軍初戰勝利,殲敵1.5萬余人,并將所謂“聯合國軍”和南朝鮮軍從鴨綠江邊打退到清川江以南,初步穩定了朝鮮戰局。

第二次戰役,“只要我軍多打幾個勝仗,整個國際局勢就會改觀”

第一次戰役結束后,麥克阿瑟對形勢仍然保持樂觀和看好,認為中國只是象征性出兵。1950年11月24日,他從東京飛往朝鮮,發出了向鴨綠江發起總攻的信號,并直截了當地斷言,“中國人不會卷入這場戰爭”,戰爭會在“兩星期內結束”。

第二次戰役中,志愿軍收復平壤。

毛澤東早就預料到會有一場惡戰。在第一次戰役尾聲,他就決心調宋時輪率領的第9兵團(第20軍、26軍、27軍)入朝,以對付東線的強敵——美陸戰第1師。1950年11月初,第9兵團秘密入朝,加上10月下旬入朝的第50軍、第66軍,志愿軍一線總兵力增加到9個軍30個師約40萬余人,是所謂“聯合國軍”兵力的1.7倍。

11月18日,毛澤東給彭德懷、鄧華等發電報,指出“敵方對我實力還認為是六萬至七萬人,‘并不是一個不可侮的勢力,這點對我有利”“只要我軍多打幾個勝仗,殲滅幾萬敵軍,整個國際局勢就會改觀”。

經毛澤東與彭德懷商討,第二次戰役主要采取誘敵深入戰術,這是我軍在國內革命戰場上的拿手戰法。志愿軍計劃在西線將敵人引至清川江以北山地的包圍圈,在東線將敵人分割包圍于長津湖附近地區。

1950年11月25日是一個月圓之夜。這似乎是一個好兆頭。在朝鮮戰場上,月夜是志愿軍進行夜戰的最好時機,美軍將這時的月亮稱為“中國人的月亮”。當晚,西線志愿軍6個軍在200公里寬的戰線上,同時發起進攻。這是毛澤東決心改變朝鮮戰局的一戰,他發電報特意強調:“這是很重要的一仗,望各軍努力執行之。”

在羅援看來,第二次戰役也是五次戰役中最精彩的一戰。“這次戰役把毛澤東十大軍事原則運用得爐火純青。西線美第8集團軍和東線美第10軍之間有一個100公里的間隙結合部,這里是敵人的薄弱環節。就在這個間隙里,第38軍和第42軍形成了一個雙重穿插、雙重迂回的作戰景象,一舉改變前期膠著的戰場形勢,這在世界軍事史中都是罕見的,體現了毛澤東‘大踏步前進、大踏步后退‘大膽穿插迂回‘撿弱敵打、撿要害部位打等軍事思想。”

作為敵軍東西兩線的交匯處,德川是第二次戰役中的關鍵地點。在這里,第38軍將南朝鮮第7師“包了餃子”。早在第一次戰役時,毛澤東就看到了德川的重要性,電報中多次提及。羅援認為,對于指揮者來說,這是一種非常難得的品質。“在戰爭全局之中,毛澤東總能一眼洞穿戰略樞紐的所在。哪一步棋下了滿盤皆活,哪一步棋下了滿盤皆輸,他了若指掌。”

西線激戰的同時,東線也展開了一場極為艱難的苦戰。11月27日,第20軍、27軍發起反擊,將美陸戰第1師大部和第7師1個多團分割包圍在長津湖附近地區。11月30日至12月2日,志愿軍全殲美第7師一個加強團,美軍戰線發生動搖,開始全線向南退卻。撤退途中,由于志愿軍一路密集阻擊,美陸戰第1師開路部隊每小時只能前進500多米,后來他們將此段路程稱為“地獄之旅”。

第20軍第59師第177團1營6連奉命在死鷹嶺阻敵南逃。然而在零下40攝氏度的嚴寒下,全連125名官兵最終凍死在陣地上。他們如同一座座冰雕,全體目向前方,手掌因凍結在步槍上無法分開。

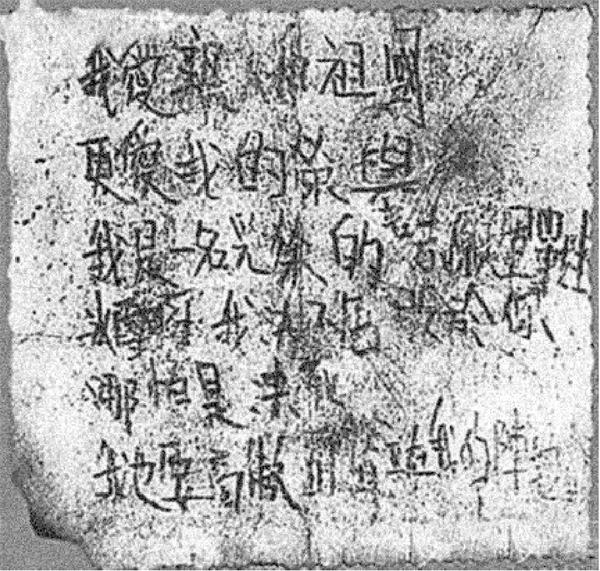

后來戰友在上海籍戰士宋阿毛身上發現了一首絕筆信:“我愛親人和祖國,更愛我的榮譽,我是一名光榮的志愿軍戰士,冰雪啊!我決不屈服于你,哪怕是凍死,我也要高傲的,聳立在我的陣地上。”多年后,美陸戰第1師作戰處長鮑澤上校回憶:“長津湖的冰天雪地和中國軍隊不顧傷亡的狠命打擊,是每個陸戰隊員心中永遠揮之不去的噩夢。”

第二次戰役中,志愿軍在西線乘勝追擊,進占平壤,在東線進至咸興,收復興南及沿海港口,共殲敵3.6萬人,其中美軍2.4萬人。最終美軍在10天內連退300公里,美國國務卿艾奇遜稱之為“美國歷史上最漫長的退卻”。此后,所謂“聯合國軍”從進攻轉入防御,朝鮮戰局徹底扭轉。

從1950年10月到12月,是毛澤東工作高度緊張的一段時間。據他的機要秘書回憶,毛澤東曾半個多月沒有下床,就在床上工作、吃飯,睡眠極少。他每天批閱大量材料,有前方電報,有來自各方面的情報,一個接著一個,這些電報和材料要以最快速度送到毛澤東手里。

長津湖戰役中,第20軍戰士宋阿毛的絕命詩。

第三次戰役中,志愿軍攻克漢城,在國會大廈前歡慶勝利。

只有一封電報被周恩來壓了下來,直到1個多月后才交到毛澤東手上。在第二次戰役中,位于朝鮮大榆洞的志愿軍總部遭到敵機轟炸,毛澤東長子毛岸英和參謀高瑞欣不幸犧牲。彭德懷當天向中央軍委專門做了匯報,短短的電文,他竟寫了一個鐘頭。

1951年1月2日,周恩來決定將電報送給毛澤東看,并附信說,“毛岸英同志的犧牲是光榮的。當時我因你們都在感冒中,未將此電送閱”。當時毛澤東在辦公室,信和電報都不長,他卻看了很久。機要秘書葉子龍一直靜靜地站在那里,他記得毛澤東沒有流淚,但是臉色很不好,最后強壓著悲痛的心情,說了一句話:“唉!戰爭嘛,總要有傷亡。”后來毛澤東對彭德懷說:“打仗總是要死人的嘛!中國人民志愿軍已經獻出了那么多指戰員的生命。岸英是一個普通的戰士,不要因為是我的兒子,就當成一件大事。”

經毛澤東同意,毛岸英和千萬個志愿軍烈士一樣,從此長眠在朝鮮的國土上。1958年,毛澤東會見蘇聯駐華大使尤金時曾說:“共產黨人死在哪里,就埋在哪里……我的兒子毛岸英死在朝鮮了。有的人說把他的尸體運回來。我說,不必,死哪埋哪吧!”

第三次戰役,“中國人民志愿軍必須越過三八線作戰”

第二次戰役結束后,關于是否越過三八線再打一仗,最初毛澤東和彭德懷的意見并不完全一致。

作為志愿軍總司令,彭德懷深知志愿軍兩次連續作戰,雖然大勝但尚未殲敵主力,指戰員們十分疲勞。軍隊因作戰和凍傷減員已達10萬,供應也無法保障,戰士們的衣衫鞋襪已經破爛,難以御寒。于是在志愿軍占領平壤后,12月8日,他給毛澤東發電報,提出下一步休整和作戰考慮:“擬在三八線以北數十里停止作戰,讓敵占三八線。以便明年再戰時殲滅敵主力。”

毛澤東了解志愿軍的困難,但是國際政治形勢的發展已經等不到來年春季再戰了。1950年12月13日,毛澤東給彭德懷發了一封電報,題為“中國人民志愿軍必須越過三八線作戰”,他強調:“目前美英各國正要求我軍停止于三八線以北,以利其整軍再戰。因此,我軍必須越過三八線。如到三八線以北即停止,將給政治上以很大的不利。”就在第二天,在沒有中國代表參加討論的情況下,美國操縱聯合國非法通過成立“朝鮮停戰三人委員會”的決議,要求“立即停火”。

“毛澤東決定發起第三次戰役,把戰線進一步前推到三七線,是有軍事和政治雙重考量的。”羅援說。“一方面美國可能假停火,真備戰,另一方面美國已將三八線視為無物,那我們也沒必要被三八線束縛手腳。”

在中朝聯合司令部的統一指揮下,1950年12月31日,中朝軍隊全線發起進攻,一舉突破“聯合國軍”防線縱深15至20公里。1951年1月2日,所謂“聯合國軍”全線撤退,美國評論家描述他們是一時被“打暈了頭”。此后中朝軍隊勢如破竹,于4日進占漢城,5日渡過漢江,8日收復仁川,所謂“聯合國軍”退守三七線附近。在看到敵人有誘我深入的意圖后,彭德懷下令停止追擊,第三次戰役至此結束。

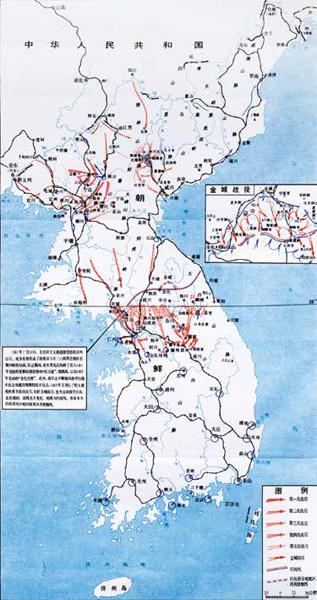

抗美援朝五次戰役經過要圖。

第四次戰役,“不能速勝則緩勝,不要急于求成”

“青黃不接”,很多軍事學家用這個詞形容第三次戰役后志愿軍的狀況,久戰疲勞,傷亡減員未得補充,補給嚴重不足,急需休整。但美軍沒有給予我們喘息機會,時任美軍第8集團軍司令李奇微不甘心中朝軍隊未能進入他設計的圈套,遂改變戰術,利用我軍沒有后方供應保障的弱點,不斷組織猛烈攻擊。從1951年1月25日始,中朝部隊被迫停止休整,轉入防御作戰。1月28日,毛澤東復電彭德懷等:“我軍必須立即發起第四次戰役,以殲滅兩萬至三萬美李軍。”

第四次戰役第一階段作戰從1951年1月下旬開始,雙方兵力大體相當。中朝軍隊第一線兵力共28萬余人,所謂“聯合國軍”投入地面部隊25萬余人,但其飛機、大炮、坦克和物資供給占明顯優勢。這一階段,中朝軍隊作戰異常艱辛。而且,我軍應對了前所未有的新情況。

國防大學戰略教研部教授徐焰對《環球人物》記者說:“此前我軍經常進行防御作戰,但進攻之敵都是以步兵進行突擊,較少使用飛機和坦克,炮火也有限。可朝鮮戰場上不同,美軍實行的是空地配合的立體進攻。”以漢江南岸的防御戰為例:美軍對我軍一個團的防御陣地發射數萬發炮彈,而且這些炮彈是由炮兵校正機指揮發射的,比較精準。同時,數十架次飛機空投上百枚炸彈。一位老兵曾回憶說:“飛機上往下扔炮彈,不是一個一個丟的,像倒垃圾一樣倒下來。”一旦敵軍火力推進,我軍傷亡就會非常慘重。幾次交手下來,我軍也找到了應對策略,就是讓前沿部隊實行疏散配置,火炮分散隱蔽,待敵人靠近,我步炮兵突然開火;同時,白天失去了陣地,夜間再反擊奪回,反復僵持。

2月6日至10日,第66軍第198師第594團就是這樣與美軍反復爭奪位于五音山的330高地,他們先后擊退敵人大小進攻上百次,擊斃敵人1500余人,最終趁著夜色奪回330高地。

李奇微對我軍夜晚作戰方式有過描述,他說:“守衛在孤零零的碉堡中的士兵往往吃驚地發現,敵人在暗夜中悄然無聲地出現在我方陣地,四五個穿膠底鞋的中國人已不聲不響地潛入他們與前哨警戒線之間的地帶。這時,信號彈從敵人戰線那邊升起,瘋狂的軍號聲把我方哨兵嚇進碉堡,來不及發出口令,戰斗就已打響了。”

第一階段作戰于2月16日結束,歷經23天,殲敵2.2萬余人。但是我方傷亡也較多,兵員亟待補充。參與輪番作戰的部隊還沒有入朝,第二階段更加艱苦的作戰已揭開序幕。1951年2月21日,彭德懷面見毛澤東,報告了志愿軍作戰困難的情況,包括傷亡很大,兵員得不到補充,戰斗力減弱,幾十萬指戰員得不到充足的糧食供應,沒有新鮮蔬菜,營養不良,許多人有夜盲癥等。毛澤東沉思良久說:“中央對志愿軍在朝鮮前線的困難處境很關心,根據現在的情況來看,朝鮮戰爭能速勝則速勝,不能速勝則緩勝,不要急于求成。”

石仲泉說:“毛澤東的這一思想,使彭德懷頓時感到有了一個機動而又明確的方針。彭德懷提出的各種困難,由中央軍委召集各部門負責人逐條討論,輪番作戰部隊及時入朝和交通運輸保障物資供應等問題陸續得到解決。”第四次戰役第二階段作戰從1951年2月17日開始。這一階段任務主要是遲滯敵軍進占三八線,為第二番部隊到達前線作戰爭取時間。3月初,志愿軍的面臨的困難局面超過以往任何一個時期,彈藥不足、炮損嚴重,炮兵部隊大多撤到三八線以北。前線部隊指戰員的各種裝備破爛不堪,戰士赤腳露體已成普遍現象。整個3月,朝鮮冰雪融化,公路泥濘似“巧克力湯”,大大影響了美軍的進程。4月初,中朝部隊已基本撤至三八線以北,敵軍因發現我方大量新銳部隊到達,停止了進攻。志愿軍司令部“以空間換取時間”的戰略意圖終于得以實現。

戰士們用手榴彈打得美國兵從坦克里鉆出來舉手投降。

志愿軍戰士關崇貴用輕機槍打下的敵機殘骸。

隨志愿軍出征的民兵隊在冰天雪地里把大量物資源源送上前線。

4月21日第四次戰役結束,歷時87天,中朝軍隊共殲敵7.8萬余人,超過前3次戰役殲敵人數總和。所謂“聯合國軍”雖然由三七線推進到三八線附近,但平均每天前移1.3公里,要付出傷亡900人的代價。

在第四次戰役中,所謂“聯合國軍”發生了一件大事。1951年4月11日深夜1點,杜魯門的新聞官突然把記者們叫醒,在白宮舉行特別記者招待會,公布了對麥克阿瑟的撤職書。實際上,3月20日,美國政府已通知麥克阿瑟應尋求與中方談判,可他在3月24日狂妄發表聲明,威脅轟炸中國沿海地區和內地。美國政府首腦大為憤慨,于是就出現了將他公開撤職的一幕。徐焰說:“美國政府首腦考慮到美國的戰略重點在歐洲,主要敵人是蘇聯,不愿長期陷于一場無法打贏的朝鮮戰爭。得知麥克阿瑟被撤職的消息,中共中央領導人也感到欣慰,這證實了這場戰爭控制在朝鮮境內估計是可以實現的。”

第五次戰役,“打得急了一些,大了一些,遠了一些”

石仲泉說:“第四次戰役結束,志愿軍入朝作戰整整半年。經過前三次戰役的戰略進攻和第四次戰役的積極防御,毛澤東對抗美援朝戰爭復雜性、艱巨性和長期性的認識深化了。他提出‘不能速勝則緩勝的思想,就是對戰爭復雜性、艱巨性和長期性認識的概括。”這個思想在1951年3月初致斯大林的電文中進一步明確了,即“我軍必須準備長期作戰,以幾年時間,消耗美國幾十萬人,使其知難而退,才能解決朝鮮問題”。不能速勝則緩勝,成為第五次戰役的指導思想。

第五次戰役從1951年4月22日開始,是志愿軍入朝作戰后所打的一次規模最大、投入兵力最多的大戰。第二番部隊第19兵團和第3兵團共6個軍已開進前線,加上原有第一番部隊9個軍,以及人民軍3個軍團8萬多人,總兵力達100萬。空中掩護和坦克、大炮等武器裝備已有改善。敵方投入的兵力也有百萬之眾,且在武器裝備方面占有優勢。石仲泉說:“這是一場世界級別的大戰,就其戰爭規模和激烈程度而言,絲毫不遜于二次世界大戰中任何一次戰役。”

起初,第五次戰役取得了階段性的勝利,但殲敵人數并不多,且志愿軍有5個師連續密集地遭到敵人空炮火力攻擊,傷亡慘重。徐焰分析,有一個主觀原因,志愿軍領導仍沿用國內戰爭打大殲滅戰的方法,口張得太大,預定的突擊距離太遠。

5月26日,毛澤東致電彭德懷:“歷次戰役證明我軍實行戰略或戰役性的大迂回,一次包圍美軍幾個師,或一個整師,甚至一個整團,都難以達到殲滅任務。這是因為美軍在現時還有頗強的戰斗意志和自信心。為了打落敵人的這種自信心以達最后大圍殲的目的,似宜作戰野心不要太大,只要求我軍每一個軍在一次作戰中,殲滅美英土軍一整個營,至多兩個整營,也就夠了。”這就是說,打英美軍和打偽軍不同,打偽軍可以實行戰略或戰役的大包圍,打英美軍則在幾個月內還不要實行這種大包圍,只實行戰術的小包圍。即每軍每次只精心選擇敵軍一個營或略多一點為對象而全部地包圍殲滅之。27日,毛澤東召見志愿軍副司令員陳賡、參謀長解方時,將上述思想形象地比喻為“零敲牛皮糖”。

“零敲牛皮糖”法逐漸奏效。5月30日,志愿軍第65軍577團2營在漣川以東2公里的高地,反擊美騎兵第1師5團2營的進攻,殲敵250余人。志愿軍第15軍團29師附炮兵兩個營又4個連,在金化以南芝浦里與加拿大第25旅、美第3師及美第25師的1個團展開機動防御戰。到6月7日,先后擊退敵人大小進攻34次,殲敵3500余人,平均每次戰斗殲敵100余人。

第五次戰役,中朝軍奮戰50天,共殲敵8.2萬余人。經過這次戰役,美國當局認識到要想吞并朝鮮是根本不可能的,只有坐下來談判才是結束這場戰爭的出路。同時,志愿軍也付出了傷亡8.5萬人的代價。由于指揮錯誤,志愿軍第180師遭受重創,全員損失大半。這是志愿軍成建制失利最嚴重的一次。第五次戰役結束后,志愿軍副司令員兼第9兵團司令員宋時輪表達了毛澤東對第五次戰役的意見:“打得急了一些,大了一些,遠了一些。”

指導前方代表團談判的“導演”

1951年6月23日,杜魯門在一次典禮上發表演說時,突然插進一段與典禮內容毫不相干的話:“美國愿意參加朝鮮問題的和平解決。”29日,美國國家安全委員會給李奇微發出一份尋求與中朝軍隊談判的急電,讓他在30日向朝鮮軍司令部發出,同時向新聞界發布。

“為什么會談判?這場政治談判是怎么贏來的?”

“簡單一句話,美國在戰場上難以為繼了。”石仲泉說。“從朝鮮戰爭近一年看,美國軍隊人力、物力、財力消耗這樣巨大,是當初沒想到的。再打下去,整個所謂‘聯合國軍都增兵困難。同時,二戰后,美國全球戰略重點在歐洲,‘冷戰的最終目標是對付蘇聯。”杜魯門直言不諱地說:“美國的主要敵人正端坐在克里姆林宮里,只要這一敵人還沒有卷入戰場而只在拉線,我們就決不能將我們再度動員起來的力量浪費掉。”

1951年7月,朝中代表團(左席)與美國代表團開始進行朝鮮停戰談判。

朝鮮戰場上的所謂“聯合國軍”總司令麥克阿瑟,1951年4月11日被撤職。

麥克阿瑟與李承晚親密互動。

對美軍尋求談判這一進展,毛澤東已有預料。1951年6月初,中朝軍隊將所謂“聯合國軍”和南朝鮮軍打到三八線附近,戰爭轉入對峙階段。他說:“如今,美國開始有了一點談判的意向,這是件不容易的事,說明我們的仗打得不錯。美國當局已經意識到光靠軍事斗爭是解決不了問題的。”“既然敵人肯坐下來同我們談判,我們當然同意,不過敵人也很有可能利用談判搞點什么名堂。”

“毛澤東就是指導前方代表團談判的‘導演”,石仲泉說。“前方代表團的談判情況都由時任談判工作組負責人李克農向毛澤東匯報,毛澤東的指示也主要通過李克農并告金日成和彭德懷等。”正如毛澤東所預料的,整個談判中,敵人常想“搞點什么名堂”。

7月10日清晨,雙方舉行第一場談判會議。美方代表團搶先進入會場坐在面朝南的位置。按照國際慣例,勝利一方面朝南坐,戰敗者面朝北坐。宣布開會時,美方又立即把一面所謂“聯合國軍”的小旗擺在桌前。為打擊這個氣焰,第二天會議,朝中代表早早進入會場。坐在朝南的坐席上,并且把朝北的坐席換成一排排的矮凳子,還把一面朝鮮國旗放在了臺面上。

談判開始后,朝中方面提出以三八線為軍事分界線的主張,遭到對方一口拒絕。美國人不講理到什么程度?他們要求朝中方面讓出1.2萬平方公里土地作為對他們的補償,理由是他們的空軍海軍很強,能打到鴨綠江邊,所以朝中方面讓一讓也不吃虧。

毛澤東致電指出:美方代表發言狂妄荒謬,完全是戰場的叫囂,并非在談判停戰。你們準備的發言,必須首先質問其有無謀和誠意,還是在準備擴大戰爭,然后再痛駁其所謂海空軍給予地面作戰的影響,及地面停戰而海空不停戰的奇談。我方在目前必須堅持以三八線為軍事分界線的主張,并以堅定不移的態度,駁回其無理要求,才能打破敵人以為我可以一讓再讓的錯覺。

談判背后,美軍的“動作”更是不斷。8月22日晚,一架美國飛機侵入中立區,低空盤旋后,投下4枚燃燒彈,12枚殺傷彈,并對朝中代表團駐地補充掃射。第二天,朝中方通知美方,停止談判會議。實際上,8月18日,美國人已經發動了大規模的攻勢。但由于美軍夏秋攻勢失敗,美方代表只得灰溜溜地回到談判桌前。

1951年6月至1953年7月的朝鮮停戰談判中,戰俘遣返問題是雙方爭論最為激烈、耗時最長的議題。朝中提出按《日內瓦公約》遣返全部戰俘,所謂“聯合國軍”則要求交換戰俘資料。通過交換資料,美國確認所謂“聯合國軍”戰俘總數遠少于朝中戰俘。由于很多朝中戰俘以前是國民黨軍和韓軍,美國意識到所謂“聯合國軍”戰俘在數量和忠誠上的優勢可以為西方謀求一場意識形態宣傳戰的勝利。

1951年12月11日,談判戰俘問題的小組會舉行。美方仍然不同意根據《日內瓦公約》規定的全部遣返原則,主張“對等遣返”,堅持“一對一”的交換,進行“自愿遣返”。這個主張再次遭到我方堅決反對。從1952年4月上旬,美方開始對朝中被俘人員進行所謂“甄別”,使用威脅利誘動刑等各種手段,逼迫戰俘表示不愿遣返。4月底,雙方舉行代表團大會行政性會議,美方代表提出所謂“一攬子方案”的最后通牒,聲稱只遣返朝中方面7萬戰俘,不可更改。

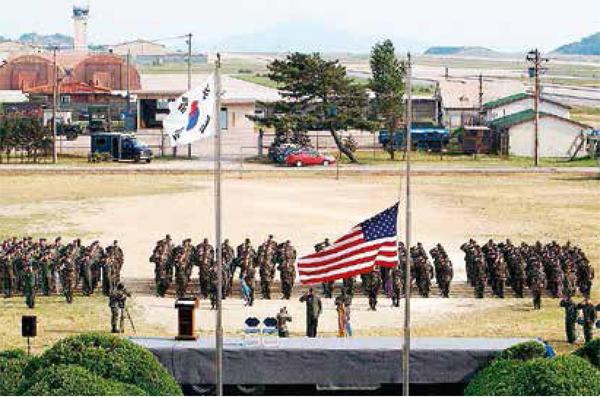

1953年,美國與韓國簽署《美韓共同防御條約》,美在韓駐軍并建立軍事基地,成為今天東北亞局勢不穩定的重要因素。

在這個問題上,毛澤東的態度堅決且強硬,接連電告代表團:應利用《日內瓦公約》揭發對方違反該公約的各種行為。應堅決反對所謂“甄別”,指出按照公約根本不許可有任何“甄別”。幾經周折,直到1953年6月8日,戰俘協議才達成,協議規定:“停戰雙方立即遣返堅持遣返的戰俘,其余戰俘在停戰生效60天后交給中立國遣返委員會看管……”至此,朝鮮停戰協定的全部議程達成一致。

誰料朝鮮停戰協定簽字在即,南朝鮮李承晚集團卻破壞談判,從6月17日深夜起強迫扣留朝鮮人民軍被俘人員2.7萬余人。為嚴懲李承晚集團,彭德懷請示毛澤東批準,并指示狠狠打擊南朝鮮軍。志愿軍給予南朝鮮軍4個師殲滅性打擊,殲其5.3萬余人。李承晚集團只得乖乖接受停戰,美方代表團也一改狂傲表現,對朝鮮停戰后李承晚在遵守停戰協定問題上作出保證。

據毛澤東的衛士長李銀橋回憶,1953年7月27日朝鮮停戰協定簽字的消息傳到北京,毛澤東非常高興,在中南海的院子里清唱了一曲京戲。接著他又對身邊的衛士說:“我們可以脫軍衣了,我脫,你們也脫。”脫下軍衣,說明他心里的一些憂慮和擔心終于解除了。

“現在中國人民組織起來了,是惹不得的。如果惹翻了,是不好辦的”

毛澤東曾這樣論述抗美援朝的勝利意義:“帝國主義者應當懂得:現在中國人民組織起來了,是惹不得的。如果惹翻了,是不好辦的。”“我們是不是去侵略別人呢?任何地方我們都不去侵略。但是,人家侵略來了,我們就一定要打,而且要打到底。中國人民有這么一條:和平是贊成的,戰爭也不怕。兩樣都可以干。”

抗美援朝首先是一場正義之戰。70年前,中華民族在百廢待興的特殊時間點,被迫參與一場戰爭,是一個無比艱難的決定。當時,美國派兵干涉朝鮮內戰,不顧中國政府多次警告,越過三八線,直逼中朝邊境,并出動海軍侵入臺灣海峽,轟炸中國東北邊境地區。面對美國的霸權挑釁,中國人民別無選擇,只有奮起抗爭。從本質上來說,抗美援朝是中國人民為捍衛國家獨立、自由和社會主義事業而進行的一場偉大斗爭。

抗美援朝更是新中國站穩腳跟的立國之戰。石仲泉說,這場戰爭的勝利為新中國建設創造了和平的國際環境,帝國主義再也不敢輕易作出武力進犯新中國的嘗試。這也為改革開放以來走向富起來、新時代走向強起來奠定了堅實根基。同時,抗美援朝戰爭使人民軍隊經受了現代戰爭鍛煉,實現了全面轉型。更重要的是,這場戰爭讓中國“打得一拳開,免得百拳來”,打出了國威軍威,提高了國際地位,穩定了東北亞局勢,維護了世界和平。

與此同時,我們不應該忘記戰爭給參戰國人民帶去的痛苦和“后遺癥”。抗美援朝期間,志愿軍作戰傷亡約36萬人,消耗作戰物資560余萬噸,開支戰費62.5億元人民幣。戰爭期間,朝鮮人口銳減近120萬,直接經濟損失4200億朝元,無數工業建筑、住宅、醫院變為廢墟。侵略者美國在這場戰爭中也遭受了重大損失,作戰傷亡14萬余人,戰費支出達400億美元。

戰后,美國總統艾森豪威爾實行“大規模報復戰略”,把軍備重點轉到發展核武器和空軍方面。隨后,美蘇展開軍備競賽,冷戰加劇。1953年,美國與韓國簽署《美韓共同防御條約》,美在韓駐軍并建立軍事基地,成為今天東北亞局勢不穩定的重要因素。2016年,美韓不顧周邊國家強烈抗議,在韓國部署薩德反導系統,讓東北亞局勢迅速升溫。70年前的美國在朝鮮半島舉兵冒進,70年后的美國依然在亞太地區“興風作浪”。

不同的是,如今中國人民已成為維護世界和平的中堅力量。在抗美援朝出國作戰70周年之際,在更加復雜嚴峻的國際形勢之下,從歷史中走來的中國人民已經證明并將繼續用實踐證明,我們不懼怕任何敵人,能戰勝任何敵人,我們將永遠為捍衛正義、維護和平而戰。