蓋樓大王陸建新見證深圳高度

尹潔

陸建新

1982年10月,18歲的陸建新站在羅湖火車站的出站口,心中一陣失望:這就是緊鄰“東方明珠”香港的深圳特區?

他是被同事的一封信吸引來的。那封信里描繪了深圳經濟特區熱火朝天的建設場景。同事說那兒要建設50層的“中國第一高樓”,而陸建新當時見過的最高樓只有5層。為了參與這項讓自己想想就心潮澎湃的建設,他毫不猶豫地從湖北荊門擠上了南下的綠皮火車。

然而走出羅湖火車站時,陸建新看到的是一片低矮的房子,四處是泥濘的道路,再遠處是簡陋的工地。他有點失落,繼而安慰自己:對于一個學建筑的人來說,能讓“萬丈高樓平地起”的地方不才是最吸引人的嗎?

那時的他并不知道,自己在不經意間已經投身了一項偉大的事業,即將見證一個時代的奇跡。

2020年10月14日,陸建新在深圳經濟特區建立40周年慶祝大會上,作為建設者代表登上演講臺,回憶了自己初到深圳時的故事。此時的他已是中建科工集團有限公司華南大區總工程師,被海外媒體稱為“中國樓王”,但在他心中,自己始終是中國千千萬萬勞動者中的普通一員。

一個中專測量工的南下

陸建新出生于物資匱乏的上世紀60年代,老家是江蘇海門縣(現為南通市市轄區)下面的一個村子。現在這里是上海大都市圈的一員,經濟發達,2017年進入了全國工業百強縣行列。但在陸建新的童年和少年時代,家鄉給他的印象則是閉塞、貧窮與落后。

陸建新家里有五口人,他是長子,下有弟妹。因為母親身體不好,家中只有父親一個成年勞力,陸建新從十來歲就開始下地干活,每周日跟隨生產隊的大人們一道出工,扛一把釘耙到田里。大人們將污泥從河中甩到岸邊,等曬干后挑去田間地頭做肥料,陸建新則負責將曬干的污泥一塊塊敲碎、耙勻。

1977年恢復高考后,中專招生也恢復了。1979年,初中畢業的陸建新沒有選擇繼續讀高中,而是根據家里的實際情況,填報了一所中專——南京建筑工程學校。這樣3年學業完成后,他可以較快地獲得一份國家正式工作,掙錢養家。

成績出來那天,陸建新還在家里剝玉米棒,他的數學老師騎著自行車來報喜。當時全鄉只有7個人考上了中專,而陸家所在的生產大隊之前只考出去過一個學生,村里人見過的“知識分子”就是從上海來的幾名知青。

去南京上學那天,陸建新一頭挑著薄板做的木箱、一頭挑著鋪蓋卷,一大早先到鎮上,然后乘長途公共汽車到南通,再乘市內公交車到長江碼頭,最后乘客船去南京。

在南京建筑工程學校工程測量專業,陸建新度過了3年充實的學習生活。臨近畢業時,因為他品學兼優,班主任本想推薦他去北京的中國建筑科學研究院工作,陸建新自己卻想留在江蘇,為的是照顧家里人方便。老師最后折中了一下,安排他去了位于湖北荊門的中建三局一公司。荊門是老工業基地之一,有煉油廠、熱電廠、機械制造廠,工程測量的本領有用武之地。

1982年6月30日,陸建新到單位報到,領了工作服、安全帽,轉天就下工地去了。施工條件雖然簡陋,工作內容卻與學校教的知識一一對應。拿到第一個月的工資34.5元,陸建新花12元買了一雙皮鞋。兩個多月后,他便收到了那封同事寄來的信。

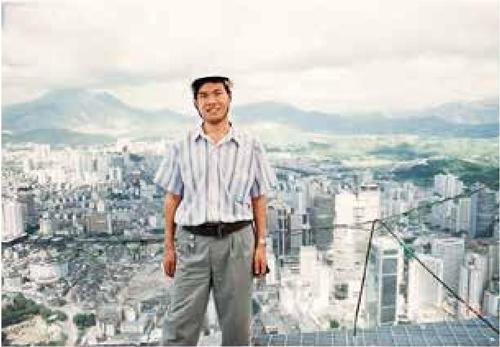

標題1982年,陸建新在深圳國貿大廈項目工地留影。

“那時深圳經濟特區剛建立不久,有許多建設項目。我們單位負責深圳國貿大廈的施工,在我之前已經去了很多人。”陸建新對《環球人物》記者回憶道。

當年的深圳默默無聞,陸建新看著信上的“圳”字,不知道該怎么念,還專門翻《新華字典》查了一下,但信中的內容已經勾起了他的向往。很快,單位正式通知陸建新去深圳做施工測量,他和另外一名同事馬上辦好赴深通行證,登上了南下的火車。

“我們是從荊門乘火車到武漢,中轉廣州,再到深圳的。路上有一個明顯的感覺,南下打工的人真多啊!車廂里擠滿了人,中途上下車時,人們干脆從窗口爬進爬出,大部分人是從武漢上車,一直站到廣州下車。”陸建新回憶道。

到廣州后,兩人再換廣九列車,感覺又明顯不一樣了,“有空調,一人一個座位”。陸建新想,香港那么繁華發達,深圳靠近香港,應該也差不了多少。

深圳速度:“三天一層樓”

下車之后,兩人隨著人流往外走,很快來到羅湖邊檢大廳,卻被工作人員攔住了。原來他倆跟著的是返港人流,再往前就出境了。工作人員告訴他倆,深圳在他們后方。兩人笑著往回走,這才發覺自己的穿著與周圍人明顯不同,在人群中才被工作人員一眼注意到了。

陸建新對深圳的第一印象與想象中差距很大。首先是小,“羅湖火車站才那么一點,又破,車又少,還不如江蘇一個縣城火車站。整個城市真是一眼望到頭,沒什么樓,馬路窄,到處是雜草地。”

其次是生活條件差。“我在荊門住的至少是磚墻房子,到深圳則住進了毛竹棚,還是兩層的,不結實呀!到了晚上,大家下班回來一走動,整個樓都在晃啊、搖啊,嘎吱嘎吱地響。”陸建新說,“下雨的時候,外面下大雨、里面下小雨,夏天蚊蟲叮咬,冬天四面透風。”

1983年來了一場大臺風,把整個房頂都吹翻了,大家像逃難一樣,把被子、蚊帳卷一卷,搬到了國貿大廈的工地上,第二天繼續干活。等毛竹棚修好了,大家又搬了回去。

即便條件如此艱苦,建設者的工作熱情卻十分高昂。陸建新剛到的時候,國貿大廈工地還只有一個基坑,“比我先去的那一幫人就在基坑里面扎鋼筋,搞得熱火朝天的”。

在國貿大廈邊上,是二三十層高的湖心大廈,上面掛了一條標語,寫著:時間就是金錢,效率就是生命。

“我心說,深圳真是厲害,這個話也能說呀?這在內地是不可能看到的。”陸建新對記者感嘆道。

關于“深圳速度”有個形象的說法:三天一層樓。這句話就與國貿大廈有關。本來,陸建新和同事們采用的是傳統翻模施工技術,10天建一層樓。建到第七層時,為了加快進度,大家決定采用滑模施工技術,但當時國內還沒有先例,結果前三次嘗試都失敗了,團隊壓力很大。“我們通宵達旦地研究,終于找出了原因,第四次成功了。”

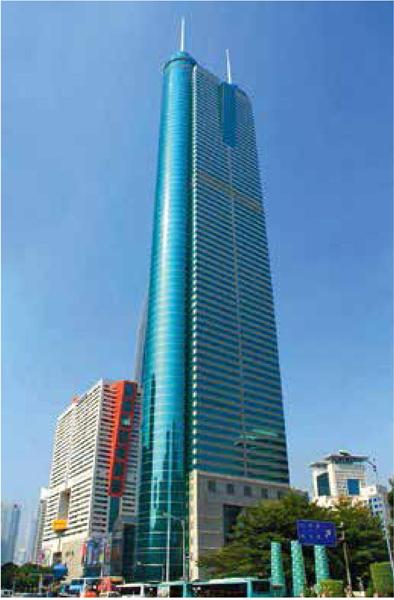

160米高的深圳國貿大廈,是中國最早建成的綜合性超高層樓宇,也是當年深圳接待國內外游客的重要景點,有“中華第一高樓”之稱。但不久后,這個紀錄就被陸建新團隊打破了。

1984年到1986年,建筑高度165.3米的深圳發展中心大廈拔地而起。這是中國內地第一棟超高層鋼結構建筑,國內當時還缺乏相關專業,更不用說實踐經驗了。因此,這座大廈由日本人設計、采用日本鋼材、鋼構件在日本加工,就連焊接方法也來自日本。

為了做好這項工程,中建三局一公司派出10名焊工,專程赴日本學習最先進的焊接技術,回來后再教給其他人。但一些香港同行卻對內地的測量技術表現出輕蔑,一家香港公司甚至預言,這幢大樓會被蓋成“第二個比薩斜塔”。負責測量工作的陸建新,壓力巨大。

“國內沒有鋼結構施工專業,老師也沒有教過,而鋼結構與鋼筋混凝土結構的測量方式是大相徑庭的。”陸建新熟悉的鋼筋混凝土建筑是一層一層蓋起來的,測量時站在每一層的樓板上就可以,很穩定,也很安全。鋼結構卻要先立鋼柱、鋼梁,只有框架沒有樓板,陸建新有時要站在約20厘米寬的鋼梁上測量。當時的安全設施并不齊全,因此鋼結構的測量工作危險性更高,難度更大。

在深圳酷熱的天氣里,鋼梁很容易發燙,陸建新經常站一會兒便汗如雨下、頭昏腦漲。為了完成好測量工作,他不知流了多少汗水。

“誤差只有美國人的1/3”

1994年,陸建新迎來了讓他至今難忘的深圳地王大廈工程。聽說要建384米的“亞洲第一高樓”,他本來很興奮,但一開工,具體的困難和危險就來了。

地王大廈也是鋼結構建筑,一根鋼柱有三四層樓那么高,還是先搭框架,而且一搭就是兩三根鋼柱,等于近10層高都沒有樓板,陸建新在上面做測量時,有一種“高空走獨木橋”的感覺。

“項目施工到100米了,還沒有裝施工電梯。我每天背著20公斤的設備,沿著鋼管腳手架爬上去測量,經常凌空走在巴掌寬的鋼梁上。當時心里也害怕,但干了這份工作就要負責、就不能退縮。”

深圳地王大廈曾是亞洲第一高樓。

位于陸家嘴的上海環球金融中心(右側超高層建筑)。

建深圳發展中心大廈時,陸建新摸索出了一套自己的測量辦法,準備應用在地王大廈項目中。同時,香港那邊的總承包商也派了兩名測量工程師來指導監督。

“香港工程師很敬業,一來就爬上了框架的最頂端。他們的設備先進,測量精度很高,但我覺得自己之前的技術也有可取之處,所以就先用原來的技術看柱子直不直,等柱梁全部裝完后,再用香港工程師的方法,爬到柱頂上精確測量。到現在為止,我們國內鋼結構的測量都是采用這種方法。”

有時候,陸建新要站在300米的高空“走獨木橋”。他對記者坦言,當時是很害怕的。有同事調侃讓他下去,反而激起了他的倔強——貓著腰,跨坐在鋼梁上,雙手扶著,一下下地蹭過去。在上面干了幾分鐘后,一低頭就覺得腦子發飄,只好緊緊抓住身邊的柱子,等松開的時候,柱子上就留下一個汗手印。

地王大廈竣工驗收時,采用的是美國鋼結構施工驗收標準,允許偏差75毫米,而地王大廈的實際偏差僅為25毫米。陸建新因為技術創新,也獲得了職業生涯中第一個獎項——中建三局頒發的科技進步特等獎。

“我非常珍惜這個獎,因為地王大廈在我們中國的超高層鋼結構施工史上,是一個具有跨時代意義的大樓。”陸建新對記者說。

“我想建一棟超千米大樓”

地王大廈之后,陸建新又相繼主持建設了北京國貿二期、北京銀泰中心、上海環球金融中心等項目。截至2016年,在國內7座超百層大樓中,陸建新主持承建了其中4座。他憑借技術突破在國內外多次獲獎,被海外媒體譽為“中國樓王”。

從一名普通的中專畢業生成長為國際技術專家,除了個人努力外,也離不開歷史的機遇。陸建新一直覺得自己很幸運,趕上了中國超高層鋼結構建設大發展的時代,畢業后參與的首個項目就是“中華第一高樓”,之后的項目更讓他有了與國際同行學習的機會,各方面都提升很快,尤其是地王大廈工程,“吃過‘地王的苦,后來的苦都不在話下”。

還有伯樂的賞識。參與北京國貿二期項目時,陸建新被任命為副總工程師,不僅要管工程技術和施工方案,還得兼管后勤。他化繁為簡、井井有條地做了下來。中建科工集團有限公司當時的辦公室主任欣賞陸建新,想調他回深圳總部,當辦公室副主任。陸建新考慮到在深圳的妻子和孩子,便一口答應了。

結果這事最后被公司總經理攔了下來,認為公司更需要陸建新從事技術工作,不同意他轉崗。從此之后,陸建新在單位越發受到重視,否則今天可能不會有這么一位“樓王”了。

時代始終在發展,從沒有超高層鋼結構建筑,到鋼結構施工技術全球領先,中國只用了30多年。但隨著國民經濟的轉型升級,近年來中國超高層建筑的建設速度放緩了,決策者開始更多考慮民生工程、百姓工程,努力建造更多的學校、醫院、保障性住房、立體停車場、市民休閑娛樂設施,等等。

“我們想為百姓建設更多、更好的生活設施。”陸建新說。今年新冠肺炎疫情發生后,他帶領團隊僅用20天時間,就以高標準建成了擁有1000張病床的深圳應急醫院,展現了新時代的“深圳速度”。

不過,陸建新也向記者透露了一個愿望,就是希望未來能在國內建設一座千米級大樓。

從技術上說,這并不是夢想,目前中國的施工技術、設備、材料、管理能力都有了飛躍,在國際上處于一流水平,完全可以建造高度超千米的大樓。

“哪怕只建一座就行,作為我們向世界展示的一個窗口,證明一下中國人的建造水平。”陸建新對此充滿憧憬。

陸建新1964年生,江蘇人,現任中建科工集團有限公司華南大區總工程師。全國五一勞動獎章獲得者,第七屆全國道德模范“全國敬業奉獻模范”獎獲得者。