三維加速度測試系統的設計

王建坤 武玉良

摘? 要: 為了準確分析多種武器裝備發射初始階段加速度特點,設計了一種具有無線上電功能的加速度存儲測試系統。系統解決了導彈等武器發射實驗準備時間長,進入發射狀態后人員接近存在安全問題,測試儀提前上電待機時間不能滿足實驗要求的問題,并具有靈活設置采樣頻率和負延遲時間的優點,很好的滿足了各類型武器火箭助推段加速度測試要求。文章對實測軸向加速度數據進行了分析,結果與遙測數據基本吻合。

關鍵詞: 存儲測試技術; 加速度; 測試系統; 無線上電

中圖分類號:TJ711? ? ? ? ? 文獻標識碼:A? ? ?文章編號:1006-8228(2020)10-52-04

Abstract: In order to accurately analyze the launch acceleration characteristics of various weapons, a 3D acceleration test system with memory testing technology and wireless controlled power on is designed. This system solve the problems which the preparation time of missile's and other weapon's experiment is long, there are safety problems in personnel access after entering the launch state, and the standby time of the system can't meet the requirements if turned on power before entering the launch state. The system has the advantages of flexible set sampling frequency and negative delay time, and it is good to satisfy the requirements of acceleration test of various types of weapons rocket boost. The measured axial acceleration data is analyzed, and they are basically in agreement with the remote sensing data.

Key words: memory testing technology; acceleration; test system; wireless controlled power on

0 引言

目前,國內武器裝備加速度測試主要采用遙測和存儲測試兩種方式。遙測方式在測試過程中有對地面設備要求較高、準備時間長、無法適應發射地點變化等問題,應用存在一定的局限性[1]。近些年來,隨著存儲測試技術[2]在低功耗、小型化、抗高過載等方面不斷取得成就,利用存儲測試技術設計的彈載加速度測試系統在各類武器測試領域得到了廣泛的應用[3-4]。國內中北大學早在上世紀80年代便開始了彈載存儲測試系統的研制,取得了一定成就,測試系統被廣泛應用于測量彈體侵徹混凝土、鋼板靶過載,火炮發射彈底壓力等領域,并積累了大量的數據。采用ASIC芯片研制的存儲測試系統已經在多次靶場實測中取得了成功,但ASIC芯片功能單一,修改設計困難,且以往基于存儲測試技術的彈載測量設備需在裝彈前完成上電,待機時間有限。本文針對以上問題提出基于CPLD的三維加速度測試系統,采用XILINX公司低功耗CPLD為主控芯片,配合低功耗、高性能CMOS模擬電路,12bitA/D轉換芯片,富士通鐵電存儲器等,具有系統功耗低、體積小、抗高過載、測量精度高、測量參數設置靈活,可以無線遙控上電等優點,能滿足抗高過載,測試儀安裝到位后實驗準備時間長,臨時修改測試儀參數等特定實驗要求,并測得準確數據,為武器裝備研發提供數據參考。

1 測試系統工作原理

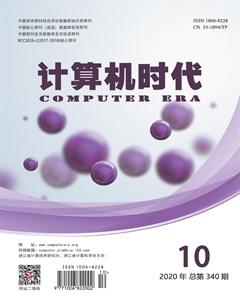

整個測試系統主要由測試儀和上位機組成,其中測試儀包括傳感器陣列、信號調理電路、控制器、存儲器、數據接口等部分。測試儀中各電路模塊通過環氧樹脂灌封工藝固定于高強度鋼外殼內提高抗高過載能力,天線由引線孔引出靈活放置。待實驗結束后,對測試儀進行回收,通過安裝有讀數軟件的上位機進行數據讀取和分析。測試系統的原理框圖如圖1所示。圖1中傳感器陣列為三個經特殊工藝校準互成90°安裝的壓阻式加速度傳感器(分別測量軸向和徑向加速度),測試儀與上位機的通信通過21針并口進行。

測試儀上電后進行循環采樣,當測試儀被觸發,記錄完規定長度的數據后,傳感器陣列,信號調理電路,模擬開關等模擬電路停止供電,整個系統進入低功耗狀態,等待回收讀取數據。

2 測試系統多功能設計

2.1 無線上電設計

在測試實驗開始前,測試儀需事先裝入實驗對象內部,若無特殊情況,一般不取出。裝入實驗對象的測試儀完全由儀器內部電池供電,當系統上電后,測試儀開始循環采樣,此時測試儀功耗最大。如果測試儀在裝入實驗對象前上電,發射實驗必須在數小時內進行,否則電池電量將耗盡,發射數據無法獲取。本系統設計了無線上電控制器,該控制器采用上海某公司生產的SZ-05系列zigbee模塊,經多次實驗,節點之間的信號在200M內傳輸穩定可靠,且功耗低,價格便宜,完全能夠滿足要求[5]。收發采用共形天線,粘貼于實驗對象外殼表面,對實驗對象氣動外形影響小。測試儀裝入實驗對象后,僅無線上電控制器工作,等待接受上電信號。當控制器收到上電信號后,控制電源管理芯片對測試系統各模塊上電并發回上電完成信號。無線上電控制器于發回上電完成信號后切斷自身電源,可降低測試儀功耗,并避免無線通信干擾發射實驗。

2.2 采樣頻率可選設計

測試儀選用的A/D轉換器為AD7472,轉換精度12bit,轉換時間880ns,處理能力1.5MPS。AD7472在CONVST端時鐘下降沿到來時開始轉換,因此其采樣頻率由CONVST端控制。根據實際需要,通過調整CPLD內分頻器的設計而提供合適的CONVST端信號,便可以實現采樣頻率的靈活選擇。

2.3 負延遲時間可調設計

測試儀采樣后的數據存入存儲器時通過CPLD分配地址。測試儀上電后進入循環采樣狀態,隨著采樣數據不斷存入存儲器,地址依次加1,當觸發信號到來,測試儀負延遲計數器在達到設計規定的計數個數后CPLD停止產生地址信號,存儲器停止存入數據,等待上位機讀取數據。負延遲時間可根據采樣頻率和觸發后地址生成個數進行計算。調整負延遲時間同修改采樣頻率一樣,可在測試儀使用前通過上位機對CPLD中負延遲計數器進行設置而修改。

2.4 防誤觸發設計

實驗中測試儀采用傳感器陣列軸向加速度進行觸發。當軸向加速度值大于設定值時,測試儀被觸發,停止循環采樣,記錄完規定長度數據后進入低功耗狀態。為了防止測試儀上電瞬間可能出現的尖峰脈沖造成測試儀誤觸發,測試儀使用了連續比較觸發方案,即設計測試儀對軸向加速度信號進行采樣,當連續10個點的采樣值大于觸發值時,測試儀判定為滿足觸發條件,循環采樣狀態結束,負延遲計數器開始計數,進入采樣存儲狀態。經多次實驗,該防誤觸發設計既可以有效防止因干擾而產生的誤觸發也可以保證在實驗過程中測試儀的正確觸發。

測試儀采樣頻率選擇,負延遲時間調整,防誤觸發等設計,均由CPLD實現,能夠減少不必要的電路模塊數量,減小測試儀體積和降低功耗。

3 測試系統讀數軟件設計

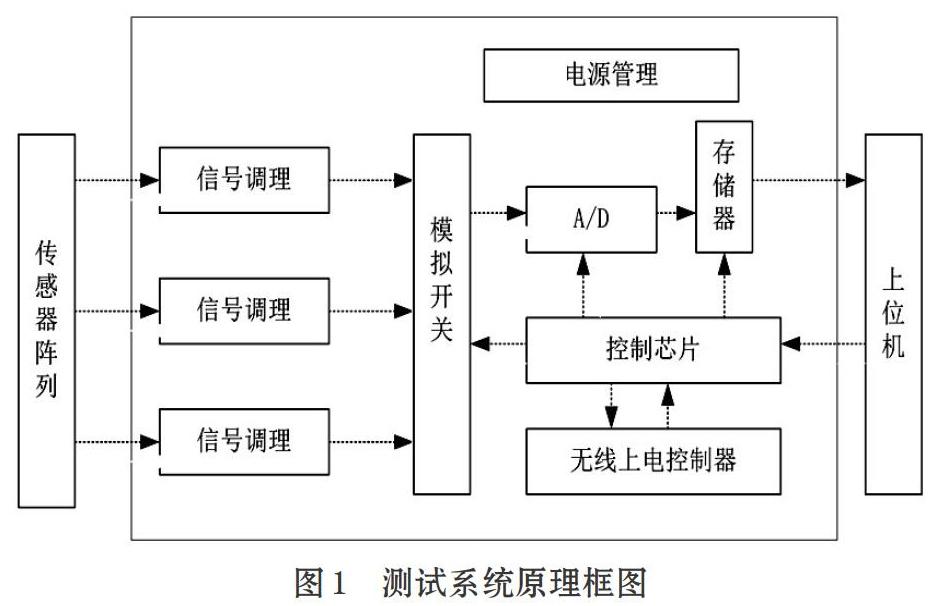

測試系統的上位機讀數軟件采用LABVIEW軟件實現[6],軟件功能結構如圖2所示。

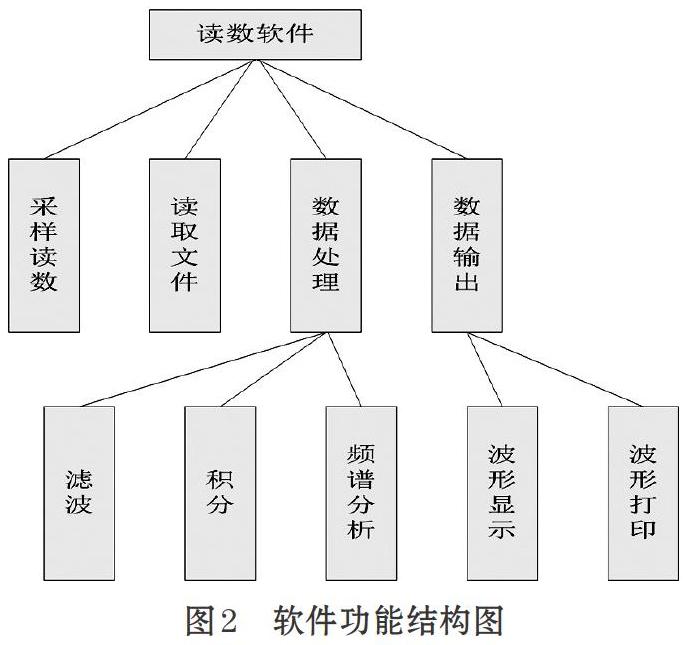

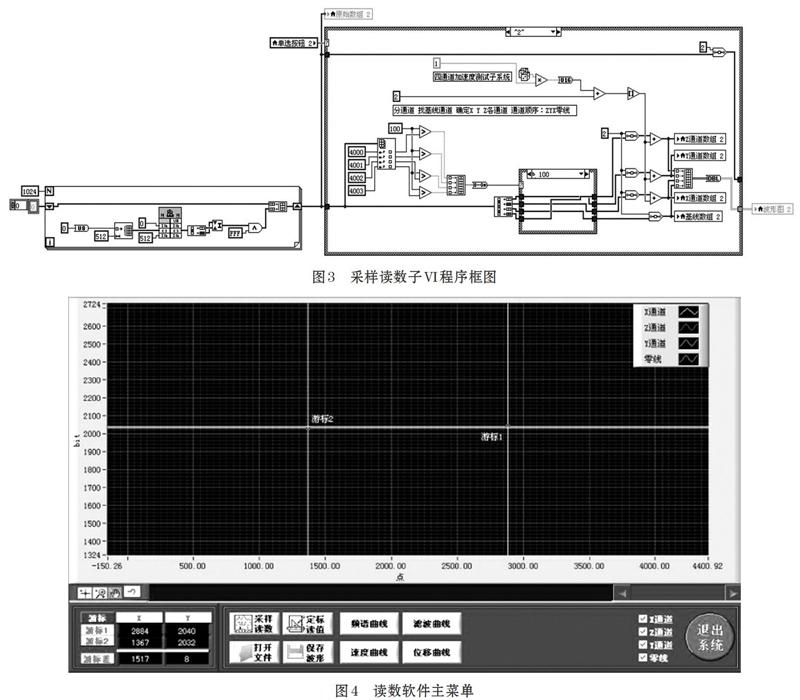

軟件通過采樣讀數子VI實現對測試儀存儲器內數據的讀取,并將數據保存為TDMS文件,完成保存后返回程序主菜單,通過對已保存的數據進行讀取,實現數據波形顯示。該軟件能對讀取的加速度信號進行濾波和頻譜分析,并根據測試儀系統靈敏度來計算速度和位移曲線。圖3為采樣讀數子VI程序框圖,圖4為讀數軟件主菜單。

4 實驗驗證

實驗為某型武器火箭助推器助飛實驗。實驗前按照實驗要求設定好采樣頻率和負延遲時間后,將測試儀安裝入火箭助推器內,并將共形天線使用粘合劑粘貼于火箭助推器外殼表面,在發射前15分鐘對測試儀進行無線上電,并在實驗結束后對測試儀進行回收,讀取數據。圖5為實測三維加速度信號,整個助飛過程軸向加速度較大,徑向加速度幅值較低。經處理后軸向加速度及速度曲線如圖6,可知軸向加速度峰值為37.2m/s2 ,加速時間 2.04s,最終速度為 25.3m/s,與遙測數據基本吻合。

5 結束語

采用該設計的三維加速度測試系統充分利用傳統存儲測試技術自身優勢并結合無線控制技術,具有測試參數修改靈活方便、測量精度高、能承受較長實驗等待時間、上電方便等優點。經實驗驗證,可滿足需電磁屏蔽,發射準備時間長的武器裝備火箭助飛等情況的三維加速度測量要求,具有廣泛的應用前景。

參考文獻(References):

[1] 張亞波,楊曉明.運載火箭的遙測系統關鍵技術分析[J].中國科技信息,2013.4:43-44

[2] 裴東興,祖靜,張瑜等.彈載電子測試儀的設計[J].彈箭與制導學報,2012.32(3):220-222

[3] 焦聰,范錦彪,王燕.無人機撞擊混凝土靶過載測試系統設計[J].自動化與儀表,2018.33(3):62-65,91

[4] 郭天吉,肖松.侵徹引信存儲測試系統設計[J].測試技術學報,2020.34(2):104-109

[5] 杜紅棉,祖靜.無線沖擊波超壓測試系統研究[J].火力與指揮控制,2012.37(1):198-200

[6] 韓曉博,梁志劍.基于LABVIEW的彈道解算軟件設計[J].山西電子技術,2015.5:53-54