基于工程科技平臺的應用型人才創新能力培養研究

汪義旺 張波 周宏強 吳塵 宋佳 張耀

摘? 要:針對工科專業應用型高技能人才創新能力培養,結合工程研究開發科技平臺的建設和運行,對基于工程科技研發平臺的應用型人才創新能力培養新模式進行了探索,分析了如何通過科研平臺的各類資源要素開展電子類專業人才創新能力培養。提出了“三同四融”的創新人才培養新理念和“一平臺、兩支撐、三路徑和四保障”的電子類技能人才創新人才培養新模式。以應用電子技術專業為例,開展了人才培養探索和實踐,取得了顯著的成效,為應用型技能人才的創新能力培養和綜合素質提升,提供全新的思路和培養途徑。

關鍵詞:創新能力;工程研發;電子類;應用型人才

中圖分類號:C961 文獻標志碼:A? ? ? ? ?文章編號:2096-000X(2020)30-0037-04

Abstract: In response to the demand for the cultivation of innovative ability of application-oriented high-skilled talents in electronic majors, combined with the construction and operation of the engineering research and development platform, a new training model application-oriented talents' innovative ability based on engineering research and development platform is explored, the innovative ability cultivation of electronic majors through various resource elements of the scientific research platform has been developed. A novel concept of "three synergies and four integration" for innovative talents cultivation and a new model of electronic talents innovative talents training model of "one center, two supports, three paths and four guarantees" are proposed. Taking the electronic application technology major as an example, which has carried out exploration and practice of talent training, and has achieved remarkable results. This research provides new ideas and training methods for the innovative ability cultivation and comprehensive quality improvement of application-oriented skilled talents.

Keywords: innovative ability; engineering research and development platform; electronic majors; application-oriented talents

隨著經濟社會的發展,新產業新技術不斷涌現,行業轉型加快,企業對應用型人才也提出了新的需求,特別是對人才綜合技能和創新能力也都有更高的要求。如何培養應用型技能的創新能力和提升就創業競爭力,成為高校人才培養的重要課題之一[1-2]。電子類專業作為高職院校工科一大類專業,每年培養人才數量大,電子信息產業技術的不斷迭代升級,新工藝、新技術的快速應用,對應用型技術技能人才培養要求不斷提高[3],對人才培養質量同步提出更高要求。

依托高校建立的各類工程研發中心、協同創新中心和重點實驗室等是技術創新活動的重要實踐平臺,該類平臺在承擔科學研究、技術創新和工程產業化應用等科研活動的同時,也擔負著人才培養、技術培訓等職能[4-5]。結合高校工程研發平臺的建設運行,為更好地培養適應產業發展的應用型人才,開展基于工程研發平臺的應用型人才創新能力培養模式研究,探索更加行之有效的電子類人才培養新理念、新模式,對推動新形勢下電子類人才培養的質量和對接企業行業人才需求等都具有重要意義。本文對高職電類專業應用型技術技能人才創新能力的培養進行研究,并以應用電子技術專業人才培養為例進行探索和實踐。

一、應用型技能人才創新能力培養新理念

基于高職院校的技能人才培養是應用型人才的重要來源,但不同于本科研究生等高校的工科創新人才培養模式,高職院校的人才培養有其自身特點,其中培養對象主體學生的自身知識結構、專業培養目標和課程體系設置等都存在較大的異同,不能完全按照本科或者研究生的創新培養模式方法來開展。結合高職院校的實際和特色來進行研究,探索適合高職院校人才培養定位的學生創新能力培養理念和實踐培養模式,成為應用型技能人才創新能力培養的關鍵。此外,由于電子類專業面向的電子信息產業發展更新快,也成為如何培養與產業發展實際高度匹配的人才需求,也成為電子類人才培養的教育教學研究熱點。

各類工程技術平臺成為高職院校建設的重要研發資源,如何更好地發揮此類資源在人才培養中的作用,實現工程技術研發與高素質的技術技能人才培養的教研相長,也是工程技術平臺高質量建設和創新發展的重要課題。在產教融合和校企合作的背景下,充分發揮平臺緊密聯系地方產業、對接當地企業資源的優勢,整合高職院校的各類工程研發平臺,基于研發平臺的資源要求,發揮平臺的創新能力和工程化優勢,開展應用型人才創新能力的培養,具有獨特的平臺、師資、項目、實踐等優勢。

針對電子類工科應用型人才創新能力的培養,在人才創新培養過程中,形成并提出了全新的人才創新能力培養新理念如圖1所示,即“產教研用創協同、硬軟技能同步、專業特色與個性特點同舉,知識與能力通融、STEM(科學、技術、工程和數學)與工匠精神匯融、工科與人文素養交融、技能與創新相融”的“三同四融”創新人才培養理念。

(一)產教研用創協同

充分發揮工程研發平臺對接產業特點,工程類研發平臺主要面向區域的主導產業而開展工程研究,因此具有與產業結合緊密、聚焦區域產業研發和工程化應用的優勢,高校專注人才專業教育培養以及創新創業能力培養方面,基于工程研發平臺,通過對接研發平臺的資源,實現“產業-教學-研究-應用-雙創”的協同,達到工程技術研發與人才培養的研教用深度融合。

地方產業的轉型升級發展和區位產業布局,需要對應的技術與人才支撐,面向地方的主導和特色優勢產業,精準開展應用技術研究和高技術技能應用人才培養,為相關產業的高質量發展提供技術研發服務、科技支撐和人才支持,全方位的通過產業創新鏈、人才培養鏈與產業鏈、產品鏈的緊密耦合銜接,實現高效協同和互動發展。

(二)硬軟技能同步

在電子類工科高技能人才教學培養過程中,往往更注重以專業知識和技能為主的“硬技能”方面的教學和訓練,大多課程的設計以及技能培養都是專業硬技能的訓練,在課程設置、教學內容等方面均偏向硬技能,硬技能可以通過與專業相關的理論基礎知識教學和實踐實訓開設,通過專業的培養和大量的技能訓練獲得,也具有相對成熟的培養模式和實現途徑方法,形成了與各專業相關的培養方案。

“軟技能”是相對于“硬技能”的人格特質、溝通合作、創新思維等一系列要素組成的技能系統[6],在未來的就創業過程中“軟技能”對人才全面發展也更為重要,要有針對的開展和加強人才培養的“軟技能”方面的訓練和培養,實現“硬軟技能同步”。軟技能的培養不同于硬技能的方式,需要通過專業知識教育、團隊訓練和各種實踐等環節來開展,根據不同的培養人才主體,有針對的開展不同的訓練計劃,提升培養對象的包括人際交往、團隊合作、專業表達以及行為舉止等,可以通過開展各類專業講座、專門實踐、團隊項目、各類比賽等多種形式的專業活動,讓學生充分參與,在實踐中提升和鍛煉“軟技能”。在人才培養的全過程中注重將“硬技能”與“軟技能”的同步開展,提升學生的復合技能和專業素質素養,增強所培養的專業人才的綜合實力和專業競爭力。

(三)專業特色與個性特點同舉

高職類院校專業的設置是與地方產業布局對接,精準服務地方產業技能人才需求和崗位群的專業需要而開展的,針對不同區域產業狀況具有不同的專業特色與之相適應。

專業特色主要通過專業課程和教學培養模式來體現,在專業設置和特色化方面,就整個專業而言在面向所有專業學生培養的同時,通過特性化和個性化的選修課程、研究型課程和專業創新訓練等,可以兼顧不同學生個體的興趣特長,充分發揮不同學生的自身優勢,以及針對不同學生將來的職業規劃和興趣愛好的意向職業崗位進行個性化培養,在教學過程中對適時開展職業規劃和崗位能力教育,將與專業相關度不同的崗位能力要求進行梳理分析,并結合學生的職業訴求開設對應的個性化選修課程及專業輔導內容,充分發揮每個學生的特長,實現專業特色與個性特點同舉。

(四)知識與能力通融

對于應用型高職技能人才培養,在進行通識和專業知識教學的基礎上,要注重實踐能力和動手操作技能的訓練,對于一些專業課程實施理實一體化的教學方式,改進傳統的教育教學方式,在進行專業知識教育的過程中,對學生的綜合能力進行培養,特別是工科專業學生,注重培養學生的工程思維、產品觀念和“雙創”意識。

可以通過產教融合校企合作,在校內“實訓工廠”或者專業的“實訓基地”開展現場教學和實踐鍛煉,通過將理論與實踐培養有機融合,同時引入企業真實的工程項目和教學案例,豐富教學內容資源,達到知識與能力的通融,同步實現知識與能力的雙提升。

(五)STEM與工匠精神匯融

將STEM跨學科的教育方式融入到應用型技能人才培養,并與專業人才必備的“工匠精神”相結合[7],在電子類工科人才培養過程中更有效地激發學生的專業興趣、樹立工匠意識和融入“匠人”品質,實現專業創新教與學,以及“工匠精神”的融入培養和影響。

工匠精神的培養要具體化到個體的職業行為上,內化為所培養人才自身的職業行為準則,從而以更加專注的精神和追求完美的品格去從事專業工作[8]。工匠精神對于工科人才,特別是電子類專業的應用人才,從事電子信息類產品的設計研發和生產制造,工匠精神的培養對職業精神和專業素養的培養具有重要意義。

(六)工科與人文素養交融

人文素養教育是提升工科大學生綜合能力和就業核心競爭力的重要組成部分,有助于對工科人才的全面發展和增強職業能力,也有助于培養工科大學生的個人品質與素質[9]。現有的人文素養相關教育與工科專業人才培養的新需求難以很好的適應,相對缺乏不利于高素質綜合技能人才的培養。

在工科專業課程設置以及課程體系構建中,要兼顧人文課程的開設以及人文素養教育,對應設置人文類的必修及選修課程,提升工科人才的人文修養和情懷,實現課程體系的交叉配置,讓電子類學生在學習專業工科專業課程體系的同時,可以根據自身興趣有選擇進行人文類課程的選修和學習,實現工科與人文素養的交互融合,加強工科人才培養教育過程中的人文素養教育和鍛煉。

(七)技能與創新相融

高職創新能力教育對培養“能闖會創”,具有創新能力、創造意識的新型“創新工匠”具有重要意義,在提升就業創業質量的背景下,工科學生的創新能力培養對完善高職教育體系和培養大批“雙創”人才等具有重要的推動作用,是針對工科學生綜合素質水平的培養和提升的重要舉措[10-12]。

常規的技能培訓,大多針對典型的技能進行訓練,隨著生產工藝和流程的改進更新迭代,新工藝新方法不斷涌現,在技能訓練和實踐過程中,要進行創新意識和思維的訓練,結合專業知識和技能的傳承,進行創新改進,提升技能的適應度和創新性。

二、電子類技能人才創新培養新模式

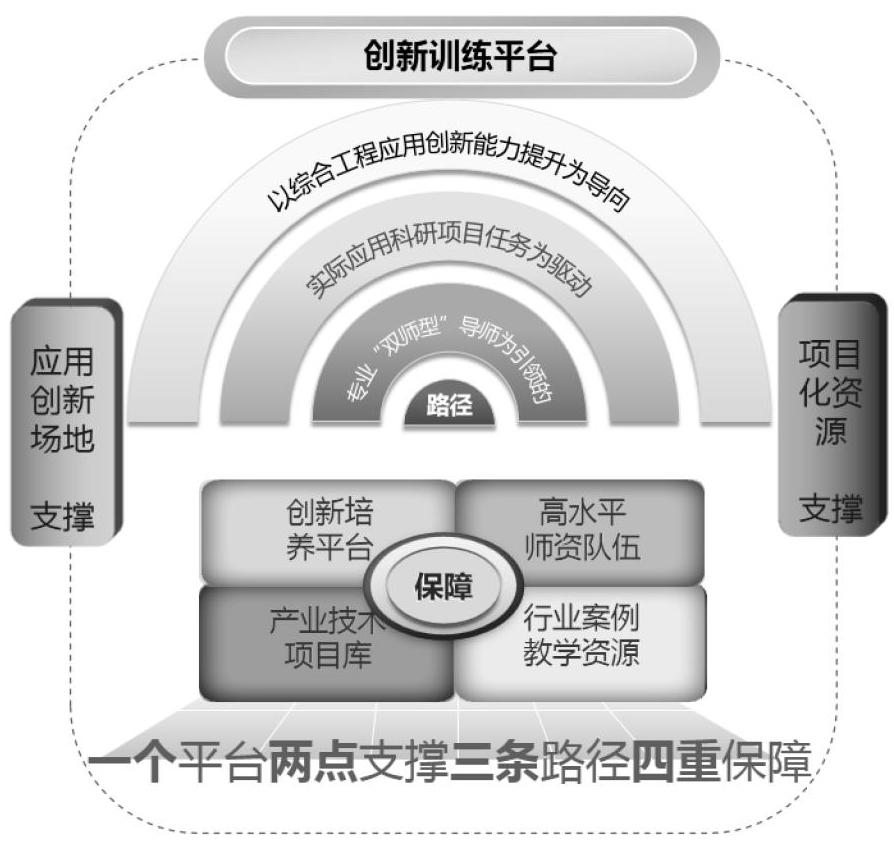

基于“三同四融”創新人才培養理念,提出并實踐了“一平臺、兩支撐、三路徑和四保障”的電子類技能人才創新能力培養新模式,如圖2所示。

基于一個平臺,包括依托科研工程平臺而設置的學生創新訓練中心、實訓基地和技能大師工作室培訓室等,根據不同的科研工程平臺及不同專業而設置不同的學生實踐平臺,基于平臺提供應用場地的支撐;可以充分利用科研平臺的真實化項目資源支撐,對科研平臺的項目進行學生培養的創新能力培養轉化。

由創新訓練平臺提供創新能力培養,實施過程中以學生的綜合工程應用創新能力提升為導向、實際真實科研項目任務為驅動、專業“雙師型”導師為引領的三條具體實施路徑。并以此構建起產學教研用創一體化的創新培養平臺、高水平“雙師型”師資隊伍、與產業技術同步的項目庫、豐富行業案例的教學資源等四重保障體系的“一個平臺兩點支撐三條路徑四重保障”培養新模式。

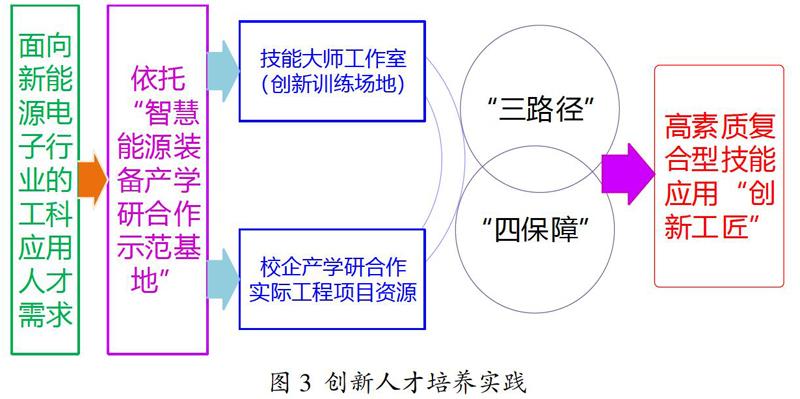

三、培養實踐與成效

對提出的培養理念和模式進行實踐,以應用電子技術專業的人才創新能力進行培養,依托學校的“智慧能源產學研合作示范基地”等科研平臺,建設教師“大師技能工作室”、“勞模創新工作室”以及學生“創新工程實驗室”等,設置有基于企業真實辦公環境的訓練中心工位和專業訓練工位,開展學生的創新技能和綜合能力提升訓練,在訓練過程中以真實的工程應用科研項目資源為支撐,以工程中心的高水平“雙師型”教師隊伍為保障,打造了新能源電子行業實際工程案例的教育教學資源,培養了一大批行業的“創新工匠”。采用基于工程應用平臺和行業企業的真實工作場景打造能力訓練場所,實現了工程科研平臺與學生創新能力培養深入融合,充分發揮了工程科研平臺人才培養培訓功能。

通過創新培養實踐,近年來學生在各級各類創新創業比賽中獲得眾多獎項,成為大學生創新創業的示范和典型。培養的學生不僅具有扎實的專業基礎知識、專業硬技能,還具有良好的軟技能,在具備專業技能的同時、創新能力突出和“軟硬件”雙提升,獲得了行業的認可,打造了人才培養的新品牌和標桿。

四、結束語

為解決如何有效實施工科應用型技能人才創新能力培養的課題,對基于工程研發平臺的應用型人才創新能力培養新模式進行了探究,創新地提出了“三同四融”的創新人才培養新理念和“一平臺、兩支撐、三路徑和四保障”的電子類技能人才創新人才培養新模式。并開展了人才培養探索和實踐,取得了顯著的成效,很好地發揮了工程科研平臺參與人才創新能力培養的功能,基于工程研究平臺的創新訓練條件和真實的應用科研項目資源,實現了工程科研平臺的人才培養和培訓的深度融合,為應用型技能人才的創新能力培養和綜合素質提升,提供全新的思路和培養途徑,對推動相關工程類平臺建設與工科人才創新培養“科教研用”緊密結合等都也具有重要的意義。

參考文獻:

[1]閻群,李擎,李希勝,等.依托智能制造挑戰賽探索創新人才培養模式[J].實驗技術與管理,2020,37(04):20-23.

[2]王榮德,王培良,王智群,等.應用型高校工程實踐與創新能力培養模式探索[J].中國高校科技,2019(10):59-62.

[3]王斌,李建榮,楊潤賢.基于現代學徒制的高職拔尖創新人才培養路徑構建[J].教育與職業,2019(21):102-107.

[4]王立華,曾慶田,李超.新工科背景下電子信息類專業學生科技創新能力培養模式[J].實驗技術與管理,2020,37(02):24-27.

[5]陳文.工程研究中心技術創新能力提升對策研究[J].產業與科技論壇,2019,18(22):239-240.

[6]汪義旺,張波,臧華東,等.提升高職工科技術技能型人才“軟技能”的培養模式研究[J].職教通訊,2018(02):1-5.

[7]汪義旺,吳薛,臧華東,等.基于STEM與“工匠精神”融合的技能人才培養模式研究[J].南通職業大學學報,2019,33(01):36-40.

[8]沈明泓,戴中梁,李爽爾.人格培養:職業院校大學生工匠精神培育的有效途徑[J].教育理論與實踐,2020,40(18):32-34.

[9]王雪飛,陳巍,蔣偉.人文素養教育對工科大學生就業核心競爭力提升研究[J].江蘇高教,2020(07):107-111.

[10]楊勇,商譯彤.高質量發展導向下高職創新創業教育系統構建的意義、取向與路徑[J].教育與職業,2020(08):68-73.

[11]陳詩慧.高職創新創業教育生態體系的實踐癥結及優化思路[J].職業技術教育,2018,39(14):60-64.

[12]佟麗娜,秦傳磊.面向創新能力培養的“電工電子學”實踐教學探究[J].實驗技術與管理,2019,36(09):16-18.