鄉村振興進程中農村弱勢群體獲得感現狀測度與提升機制研究

徐平平 沈國琪

[摘要]鄉村振興進程中農村弱勢群體獲得感如何,關系到該群體能否共享經濟社會發展成果,事關農村社會精神文明建設和社會秩序。論文通過對勞動者現狀進行抽樣調查,運用探索性因子分析法,得到結論,(1)農村弱勢群體的獲得感可以從經濟生活、政治參與、文化生活、社會生活、生活環境五個維度進行測量,且各維度之間均存在顯著的相關關系。(2)在分類評價指標中,社會生活影響因子最高,其次是經濟生活,表明這兩方面對弱勢群體獲得感評價的最為顯著;(3)對弱勢群體中婦女、老人、殘疾人的單因素方差分析結果表明,婦女與老人、婦女與殘疾人之間獲得感存在顯著差異,婦女與殘疾人之間獲得感沒有顯著差異;(4)基于獨立樣本T檢驗得出的結論,弱勢群體與非弱勢群體之間的獲得感分數值存在顯著差異。

[關鍵詞]弱勢群體;獲得感;提升機制

[中圖分類號]F323.8

[文獻標識碼]A

1 國內外相關研究

社會主義的發展是以人為中心,需要的是人人共享、普遍受益、共同富裕的社會,關注弱勢群體的“獲得感”這正被越來越多的學者關注和研究。

在國內的研究中,謝超凡(2019)認為“農民幸福感的定義就是特定在農民這一群體上的、反映我國農民目前的生活狀態和質量的一個指標體系,也就是農民群體在對其生活的主要區域以及主要社會關系等的滿意程度和心理預期,還包括農民對個人價值能否得到滿足與實現的快樂感。”王飛星(2017)在《新型城鎮化進程中農民的獲得感研究》中認為“獲得感是指國家提出的眾多惠農政策,農民是否切實地分享并感受得到,并從物質和精神兩個層面來調查。”鄭玉霞(2017)認為堅持共享發展理念,提高弱勢群體獲得感從以下幾方面人手,一是完善社會保障制度;二是健全利益調節機制;三是加強司法體系建設。

對弱勢群體的研究,國外有學者把弱勢群體、社會制度、教育不公平聯系起來,弱勢群體缺乏權力、科學知識而陷入困境,他們的獲得感難以提升。有的學者從公平角度分析弱勢群體的獲得感,提出了“公民權理論”,這一理論為英國福利國家的建設提供了重要的理論支持。

綜上所述,國內外學者從不同的角度進行了分析和研究,提出諸多建設性的見解。但現有研究多著重探討單個因素對農村弱勢群體的“獲得感”,缺少其他相關因素的統計研究。以農村弱勢群體為主,了解農村弱勢群體獲得感現狀,深入分析主要影響因素,尋找現有問題解決對策,為提升其獲得感提供參考意見。

2 農村弱勢群體獲得感測量

2.1 農村弱勢群體內涵

弱勢群體的概念歷來就有。溫志杰(2015)在《農村弱勢群體社會保障的形狀研究》將弱勢群體定義為“由于各種內在或外在的原因而形成收入水平較低,最低生活保障難以維持,在市場競爭中處于弱勢、社會地位低下的農村居民的集合。”何愛愛(2018)認為“改革開發以來由于社會經濟結構轉型或自身的某種原因,在社會資源分配和市場競爭中處于劣勢地位,從而出現生活困難的農村貧困居民。”

在社會任何歷史階段都存在弱勢群體,對其直接考量就是經濟收入,弱勢群體是國家在一定發展階段后必然產生的一個極化群體。本文研究的是鄉村振興進程的農村弱勢群體,主要從經濟收入低、政治參與感弱、競爭力低、社會地位低、文化素質低、缺乏技能、自身能力不夠這些維度進行界定。

2.2 研究數據來源

為保證調查的科學性、有效性,針對湖州市三縣兩區(吳興區、南潯區、安吉縣、德清縣、長興縣)中農村弱勢群體,主要以低收人家庭成員為主,包括老人、婦女以及殘疾人等展開實地問卷調查。調研過程中嚴格遵循隨機性原則、代表性原則和可行性原則。抽樣方法主要采用分層抽樣和隨機抽樣相結合的方式,按照抽樣地區農村低收入人口比例發放問卷,共發放681份問卷,回收問卷681份,有效問卷600份,有效問卷88%,無效問卷81份,無效問卷率為12%。

2.3 獲得感測度

(1)指標體系的確定。十八大報告提出“五位一體”,只有將“五位一體”中經濟、政治、文化、社會、生態這五大方面的戰略發展規劃落到實處,人民群眾才能更多、更公平地享受到改革開放所帶來的利益和好處,感受到實實在在的“獲得感”。對此,將經濟生活、政治生活、文化生活、社會生活和生態文明五個維度作為弱勢群體主觀獲得感的潛變量。在經濟生活中將測量弱勢群體對于目前工資水平、家庭消費水平等的滿意度。政治生活測量弱勢群體對村委會公開信息公開、上級部門依法行政等的滿意度情況。對文化生活測量弱勢群體職業技能培訓、文化配套設施等的滿意度。在社會文化生活中對其社會保障水平、公共交通等的滿意度等進行測量。生態文明維度中測量對生活垃圾處理、空氣質量等的滿意度。主觀獲得感反映了弱勢群體對共享發展成果的總體感受,并不是一個孤立的概念,是受多方面因素影響的不可直接觀測的潛變量,需要借助可以直接測量的變量作為其觀測變量。

(2)獲得感測度結構的探索性分析。用SPSS統計軟件對各個因子進行相應的探索性因子分析,結果表明,KMO值為0.86,大于0.7,Bartlett球度檢驗結果顯著(sig.=0.000),表明數據適合進行因子分析。因子分析共提取出5個特征根大于l的因子,共解釋了55.847%的方差,但部分指標荷載分布較為均勻,區分度不大,因此進行指標刪除并再次因子分析。

在后續因子分析過程中,依次刪去旋轉后的因子負荷低于0.45的題項或公因子方差中存在小于0.4的題項,據此刪掉E1(經濟發展)、E6(住房購買力)、P1(協商民主)、P5(法治建設)和C2(再就業培訓)、C4(文化產品質量)、S3(市政公共設施)、s5(公共醫療服務)、S6(食品安全)和EC2(村莊綠化),結果表明,KMO值為0.84,大于0.7,Bartlett球度檢驗結果顯著(sig.=0.000),表明數據適合進行因子分析。因子分析共提取出5個特征根大于1的因子,共解釋了65.72%的方差,各觀測變量也能有效反應各自對應潛變量的相關內涵,具體見下表。

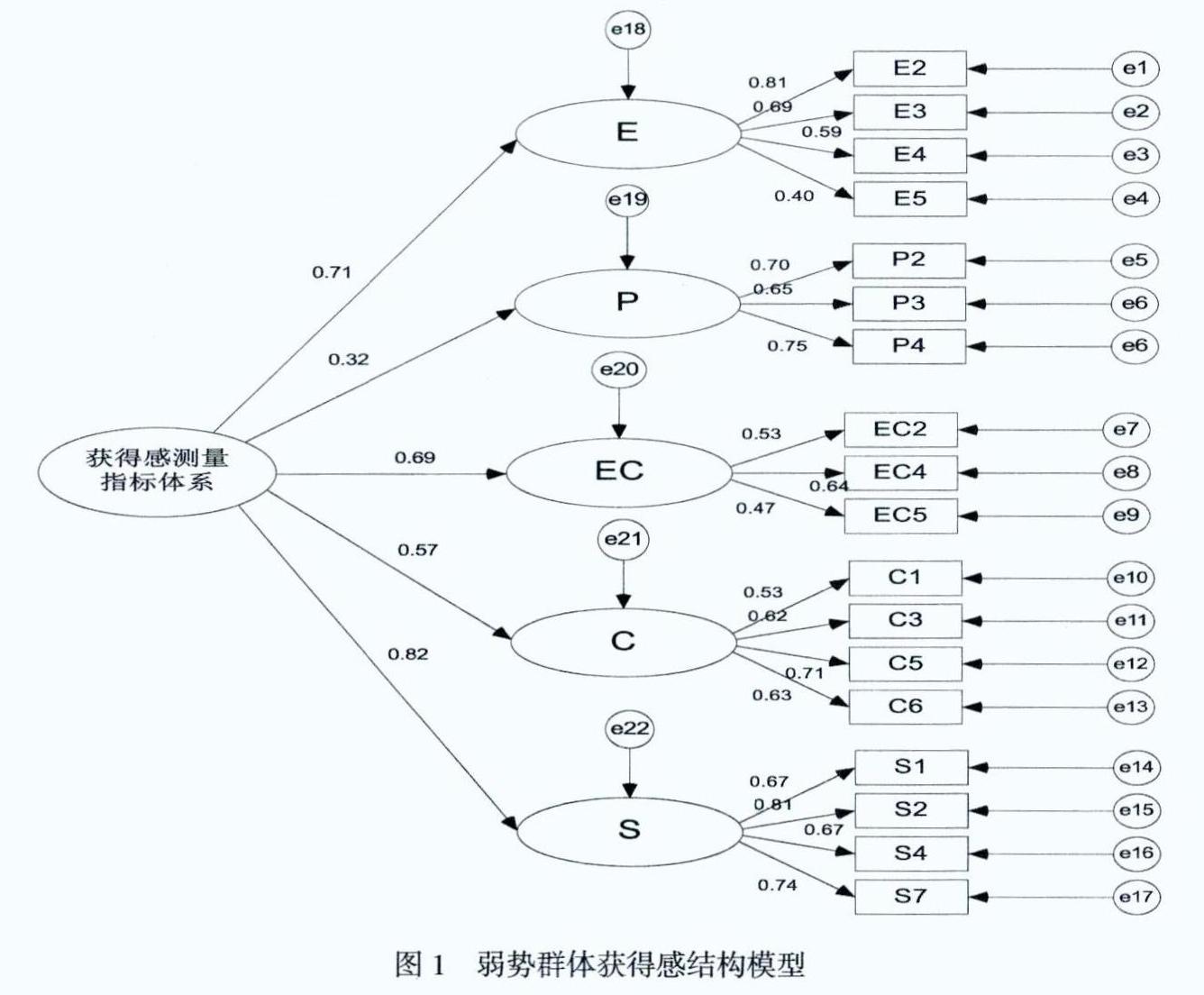

(3)基于結構模型分析的獲得感評價。使用AMOS17.0對構建的勞動者主觀獲得感結構模型進行擬合驗證,確定各觀測變量與外生潛變量以及外生潛變量與內生潛變量之間的關系。通過擬合檢驗得到上表中的計算結果,比較擬合指數CFI愈接近1表示擬合愈好,表2中顯示,CFI=0.973,大于0.9,表明模型擬合較好,樣本容量不易受影響。同樣,擬合指數NFI、IFI兩項結果數據均大于0.9,達到了建議值范圍,近似誤差均方根RMSEA是評價模型不擬合的指數,一般認為0.05

3 測算結論及分析

測算結論:按照結構方程模型多元相關分析所得權重(見上圖1),通過回收的600份有效的問卷中,測得弱勢群體獲得感的平均得分值為3.208,剛剛達到及格層面(滿分為5分),還有很大的提升空間。

為了進一步驗證弱勢群體與非弱勢群體之間獲得感的差異,用同樣的問卷,對非弱勢群體隨機發放200份問卷,結合上述的權重,測算得到的獲得感平均得分為3.813;利用這些數據及樣本,展開獨立樣本的檢驗。檢驗結果顯示弱勢群體與非弱勢群體之間的獲得感分數值存在顯著差異,就是后者要明顯高于前者,這也進一步說明,針對弱勢群體,要制定可行、能落地的政策來提高其獲得感,使其真正享受經濟發展成果。

4 提升農村弱勢群體獲得感的對策與建議

4.1 物質文化內需拉動經濟發展

“實現中華民族偉大復興的中國夢,不斷提高人民生活水平,堅持社會主義市場經濟體制改革方向,推動持續健康發展”是黨第十九大報告中提出的。而農村弱勢群體作為社會主義市場經濟體制改革中特殊的一種社會群體,要實現其收入與經濟增長同步增長。發展農村經濟是根本出路,要加快調整農村經濟結構,提高農業的發展力。政府應該為農村弱勢群體提供更多可靠的技術來加大農村土地的發展,另一方面也可以引進文化程度較高的人才為農村弱勢群體規劃土地資源的利用,使其能夠從自身擁有土地資源出發,增加經濟收入。

4.2 健全法治體系并依法行政.保障利益訴求與合法權益

在黨的十九大報告指出,“發展社會主義民主政治就是要保障人民權益、用制度體系保證人民當家作主。”在政治體系建設的過程中要切實考慮到當地農村弱勢群體的想法與看法,使他們真正感受到自己是其中的一份子,聆聽他們訴求才能更好提升其政治生活上的獲得感。當地政府需對國家相關政策及時信息公開,不斷地擴大民主參與,讓農村弱勢群體參與到其中,并從不同方面監督政府,監督其相關政策落實情況,是否做到依法行政,從而關注弱勢群體的利益是否得到很好的保障。

4.3 改善文化體制,滿足文化需求

習近平總書記指出,“文化自信是更基本、更持久的力量。”要加快完善文化體制和文化生產經營機制,完善公共文化服務體系,以政府為主導,鼓勵社會力量投資,大力開展文化惠民建設工程,豐富其文化活動。廣泛開展公益性文化藝術活動,滿足弱勢群體不斷增長的文化需求,讓其在精神層面擁有更多的“獲得感”。同時注重其文化方面的訴求。引進高知人才提高當地的教育水平及相關技能的培訓,使農村弱勢群體掌握更多技能來發展自己產業,獲得感落實在“感”,以精神文明促進物質文明建設。

4.4 促進社會體制改革,完善社會保障體制

社會體制改革要以改善民生、促進公平正義為核心,通過社會治理體制滿足社會需要。以提高農村弱勢群體的獲得感為目標,加大對教育、醫療、養老、住房等社會民生公共服務體系建設。并完善食品和藥品市場監管體系,保障弱勢群體的食品安全與藥品安全。解決弱勢群體的社會保障問題,必要的財力支持是關鍵。要適應新的形勢,進一步完善公共財政體制,調整財政支出結構,增加政府對社會保障事業的投入加大對農村弱勢群的轉移。

4.5 加強環境治理,促進生態文明建設

習總書記指出“良好生態環境是最普惠的民生福祉”。政府要加強環境整治和防范工作,切實改善農村弱勢群體居住地環境質量,貫徹落實環境保護法律法規,確保環境治理法制化、規范化及程序化,逐步實現環境保護。環境污染問題一直是公眾關注的焦點,環境保護也是弱勢群體“獲得感”的期待。政府出臺相關政策規定加強環境治理,從源頭做起,通過宣傳綠色理念,科學設定生態環境質量改善目標建立以環境質量改善為核心的目標責任考核體系。

[參考文獻]

[1]謝超凡.鄉村振興戰略視域下農民幸福感研究[D].杭州師范大學,2019.

[2]何愛愛.共享發展下農村弱勢群體獲得感提升路徑研究[D].長沙理工大學,2018.