冠心病慢性心力衰竭患者室性心律失常的臨床分析

張濤 任一然

【摘 要】目的:分析冠心病慢性心力衰竭患者室性心律失常的臨床特征。方法:本次研究對象來源于我院2018年8月~2019年8月收治的冠心病慢性心力衰竭患者120例,測量左心室內(nèi)徑,分析左心室增大與室性心律失常發(fā)生率間的關(guān)聯(lián),同時(shí)比較有室性心律失常與無室性心律失常者LVEF(左室射血分?jǐn)?shù))與BNP(腦鈉肽)水平,再觀察室性心律失常患者用藥治療情況。結(jié)果:120例患者室性心律失常發(fā)生率為45.0%,左心室內(nèi)徑不斷增大室性心律失常發(fā)生率也會相應(yīng)提升;室性心律失常相較于無室性心律失常組BNP明顯上升,LVEF明顯降低,對比差異有統(tǒng)計(jì)學(xué)意義(P<0.05);出院后未使用胺碘酮組β受體阻滯劑應(yīng)用劑量明顯高于使用胺碘酮組,對比差異有統(tǒng)計(jì)學(xué)意義(P<0.05)。結(jié)論:冠心病慢性心力衰竭患者有較高風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生室性心律失常,關(guān)聯(lián)于左心室內(nèi)徑水平、BNP水平,需合理治療,以改善預(yù)后。

【關(guān)鍵詞】冠心病;慢性心力衰竭;室性心律失常

【中圖分類號】R541.6【文獻(xiàn)標(biāo)識碼】A【文章編號】1672-3783(2020)11-33--01

心力衰竭主要原因?yàn)楣谛牟』颊咝募√幱谌毖獱顟B(tài)、心臟壓力有過重的負(fù)荷、心肌梗死、心肌炎、心臟容量有過重負(fù)荷及心肌病等改變心臟功能與結(jié)構(gòu),最后降低心室充盈功能或泵血功能[1],體液潴留、難以呼吸及乏力為其臨床主要表現(xiàn)。慢性心力衰竭即心力衰竭狀態(tài)持續(xù)存在,可表現(xiàn)為失代償、穩(wěn)定或惡化狀態(tài),增加患者心臟性猝死風(fēng)險(xiǎn),而心臟性猝死主要誘因又為室性心律失常[2]。為此,臨床提出治療冠心病心力衰竭患者不僅要對其臨床癥狀予以改善,將其生活質(zhì)量提升,還要結(jié)合心室重塑機(jī)制將其發(fā)展阻止與延緩,進(jìn)而將心力衰竭死亡率降低。為實(shí)現(xiàn)治療目標(biāo),要先了解冠心病慢性心力衰竭患者室性心律失常的主要特征,再制定治療方案,現(xiàn)選取患者120例,詳述如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料

本次研究對象來源我院心內(nèi)科2018年8月~2019年8月收治的冠心病慢性心力衰竭患者120例,納入標(biāo)準(zhǔn)[3]:①冠心病病史均明確存在,住院原因?yàn)樾牧λソ?②不存在冠心病病史,住院原因?yàn)樾牧λソ撸泄诿}造影確診為冠心病,且將其他原因誘發(fā)的心力衰竭排除。排除嚴(yán)重肝臟、肺部疾病者,同時(shí)將長期貧血、風(fēng)濕性心臟病、甲亢、原發(fā)性心肌病及高血壓病誘發(fā)的心力衰竭或心臟擴(kuò)大;藥物、腎功能不全或電解質(zhì)紊亂誘發(fā)的心律失常;病竇綜合征或嚴(yán)重竇性心動過緩等排除。120例患者中83例為男性,37例為女性,年齡為46~73歲,平均(58.4±6.3)歲;NYHA(紐約心功能分級),53例為III級,67例為IV級。入院后對120例患者開展心臟超聲、電解質(zhì)、24h動態(tài)心電圖、BNP、心肌酶、肝腎功能、胸片、心肌酶及血脂等常規(guī)檢查。所有患者隨訪時(shí)間均為1個(gè)月。

1.2 統(tǒng)計(jì)學(xué)方法

統(tǒng)計(jì)學(xué)處理上述數(shù)據(jù),主要應(yīng)用軟件SPSS21.0,n(%)代表計(jì)數(shù)資料,組間用卡方檢驗(yàn)開展比較;標(biāo)準(zhǔn)差()代表計(jì)量資料,組間用t檢驗(yàn)開展比較,P<0.05提示差異有統(tǒng)計(jì)學(xué)意義。

2 結(jié)果

2.1 左心室內(nèi)徑與室性心律失常發(fā)生率的關(guān)聯(lián)

120例患者中54例發(fā)生室性心律失常,其中9例為短陣室速,占7.5%,45例為室性早搏,占37.5%,總發(fā)生率為45.0%。左心室內(nèi)徑≥70mm室性早搏發(fā)生率為100.0%,短陣室速發(fā)生率為75.0%,明顯高于其他內(nèi)徑組(P<0.05),表明左心室內(nèi)徑不斷增大室性心律失常發(fā)生率也會相應(yīng)提升,如表1所示。

2.3 藥物治療室性心律失常藥物情況分析

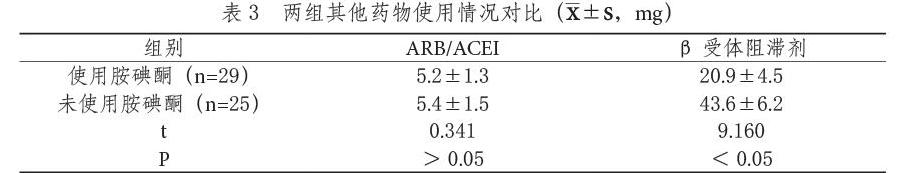

目前治療室性心律失常主要有三種方案,其一為給予胺碘酮,其二為不接受藥物治療,其三為參松養(yǎng)心膠囊或穩(wěn)心顆粒等中藥制劑。本組45例室性早搏患者中23例接受中藥制劑治療,22例接受胺碘酮治療;9例短陣室速患者中7例接受胺碘酮治療,1例接受中藥制劑,1例未接受藥物治療。出院1月依據(jù)是否使用胺碘酮分組,兩組ARB/ACEI使用劑量對比無明顯差異(P>0.05),未使用胺碘酮組β受體阻滯劑應(yīng)用劑量明顯高于使用胺碘酮組,對比差異有統(tǒng)計(jì)學(xué)意義(P<0.05)。如表3所示。

3 討論

中老年人多存在臟器性病變,如冠心病,易向心力衰竭發(fā)展,且多存在室性心律失常伴隨癥,嚴(yán)重者會對生命安全產(chǎn)生威脅。不完全統(tǒng)計(jì)結(jié)果[4]表明冠心病慢性心力衰竭室性心律失常致死率約為15~30%。室性心律失常為心力衰竭發(fā)生率較高的一種并發(fā)癥,心肌處于缺血狀態(tài)與心臟重構(gòu)為其主要誘因。心臟重構(gòu)會導(dǎo)致心臟異常連接,導(dǎo)致心肌復(fù)極缺乏均一性,增高心肌自律性,增加心臟潛在異位起搏點(diǎn),進(jìn)而增加室性心律失常發(fā)生率。冠心病患者心肌缺血或缺氧會導(dǎo)致代謝性酸中毒,且對細(xì)胞膜上離子泵功能產(chǎn)生影響,將心肌細(xì)胞膜上離子交接跨膜擴(kuò)散與主動轉(zhuǎn)運(yùn)機(jī)制改變,進(jìn)而對異位起搏點(diǎn)心肌細(xì)胞正常變化產(chǎn)生嚴(yán)重影響,將舒張期自動除極速度加快,提升自律性后將心肌細(xì)胞膜電位改變增加心肌細(xì)胞膜興奮性,縮短不應(yīng)期,引發(fā)傳導(dǎo)障礙后有利于折返激動形成,最終誘發(fā)心律失常[5-7]。對于冠心病心力衰竭患者而言持續(xù)存在心肌缺血與心室重構(gòu)會改變心臟功能與結(jié)構(gòu),逐漸擴(kuò)大心臟后降低左心室收縮功能,導(dǎo)致心臟電活動更加不穩(wěn)定,室性心律失常更易發(fā)生。本組120例患者室性心律失常發(fā)生率為45.0%。

冠心病誘發(fā)心肌重構(gòu)時(shí)腎素血管緊張素與交感神經(jīng)系統(tǒng)可經(jīng)由RASS(腎素-血管緊張素-醛固酮系統(tǒng))將中樞機(jī)制激活,目前臨床將ARB/ACEI與β受體阻滯劑作為治療心力衰竭與延緩心室重構(gòu)的基石。心力衰竭患者出現(xiàn)室性心律失常時(shí)多采用中藥制劑與胺碘酮干預(yù),目的在于將心室重構(gòu)延緩,將心肌缺血改善,進(jìn)而阻斷RAAS系統(tǒng)與對抗交感神經(jīng)興奮性,對心肌功能狀態(tài)予以改善,盡量減少室性心律失常情況。胺碘酮可對室性心律失常予以有效治療,但在阻斷RAAS系統(tǒng)、改善心肌缺血等方面局限性明顯,由此可證實(shí)胺碘酮不會明顯影響心力衰竭總體預(yù)后。本組研究結(jié)果表明兩組ARB/ACEI使用劑量對比無明顯差異(P>0.05),未使用胺碘酮組β受體阻滯劑應(yīng)用劑量明顯高于使用胺碘酮組,對比差異有統(tǒng)計(jì)學(xué)意義(P<0.05)。

綜上所述,冠心病慢性心力衰竭患者有較高風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生室性心律失常,關(guān)聯(lián)于左心室內(nèi)徑水平、BNP水平,需合理治療,以改善預(yù)后。

參考文獻(xiàn)

武振林,馬登峰,王晨等.冠心病慢性心力衰竭患者室性心律失常的臨床分析[J].中西醫(yī)結(jié)合心腦血管病雜志,2012,10(7):869-870

邢玉良.胺碘酮治療冠心病慢性心力衰竭并室性心律失常的臨床療效觀察[J].實(shí)用心腦肺血管病雜志,2014,12(11):58-58,59

孫克陸,梁愛霞,徐敏等.冠心病慢性心力衰竭患者并發(fā)室性心律失常特征分析[J].中國基層醫(yī)藥,2015,7(5):699-701

蔡華.冠心病慢性心力衰竭患者室性心律失常的臨床治療分析[J].中國醫(yī)藥指南,2013,21(31):72-73

謝磊.冠心病慢性心力衰竭患者室性心律失常的臨床研究[J].心血管病防治知識,2016,36(7):70-71

袁現(xiàn)偉.冠心病慢性心力衰竭患者室性心律失常的臨床治療分析[J].臨床醫(yī)學(xué),2013,33(4):119-120