鍶暴露對中華大蟾蜍蝌蚪生長發育的影響及其遺傳毒性

姚凱,牛曉娟,王徐,李彩云

貴州師范大學生命科學學院,貴陽 550025

鍶(Sr)與鈣同為堿土金屬元素,具有相似的物理化學性質,在一些代謝過程中鍶能夠替代鈣的功能[1-3]。貴州省溫泉出水鍶含量為0.2~20.9 mg·L-1,呈正態分布,其中,約57%的溫泉出水鍶含量在1~5 mg·L-1的范圍內,主要以氯化物的形式存在。貴州溫泉平均鍶含量是貴州地表水平均鍶含量的7.5倍,是世界淡水平均鍶含量的47倍[4]。近年貴州省溫泉業的興起對地方經濟做出貢獻,但同時也對環境安全造成潛在的威脅。溫泉業除帶來大量生活污水外,溫泉水還把較高濃度的鍶元素搬運到地表并積累,對動植物都具有一定的影響。兩棲動物是聯系水生和陸生環境的特殊物種,其幼體鰓和皮膚薄且滲透性強,對水質變化極為敏感[5],是水體環境質量監測的重要的指示生物[6]。中華大蟾蜍(B.gargarizans)是我國的廣布種,在不同海拔生境中均大量出現。研究表明,中華大蟾蜍的胚胎和幼體對水體中的銅、鋁、汞和鎘等金屬污染物比較敏感[7-9],因此,可作為進行生態毒理學研究及水體環境評價的理想物種。對中華大蟾蜍蝌蚪在不同濃度Sr2+處理下,其遺傳和生化相關指標及生長發育的變化情況進行了研究,旨在探討Sr2+對中華大蟾蜍蝌蚪的毒性效應,為評估溫泉開發對水生動物影響及水體環境監測提供參考依據。

1 材料與方法(Materials and methods)

1.1 材料

實驗用中華大蟾蜍蝌蚪于2019年4月下旬采集于貴陽市漁洞峽,根據Gosner[10]的蝌蚪發育分期標準,采集處于發展第36期的蝌蚪。選擇這個階段是因為36期是蝌蚪后肢外化的開始,而個體腳趾的出現發生在蝌蚪發育的第37期。因此,這個發育階段是蛙類從水生生物向陸生生物轉變的重要階段。采集的蝌蚪被置于約20 L的水箱中培養,培養水體為曝氣自來水與河水的混合體,培養溫度為18 ℃,每3天更換一次水。使用雞蛋黃做為飼料進行喂養。培養2 d后,選擇大小相近和活動力強者用于試驗。試驗設置對照組和3個處理組,即在培養水體中分別添加0、0.2、2和20 mmol·L-1的SrCl2,每組5個平行,每個平行中放置30只蝌蚪。處理30 d后,對蝌蚪的生長發育指標、遺傳和生化指標進行測定。

1.2 生長發育指標分析

根據Veronez等[11]的方法并略做修改進行蝌蚪的形態學分析。用游標卡尺測量蝌蚪的體長、尾長和總長度,并稱量蝌蚪的體重;記錄腿的發生和異常情況。最后,根據Gosner[10]提供的簡化表,對試驗中的蝌蚪發育階段進行評估。

1.3 彗星試驗

形態試驗結束后,用1 ml·L-1的利多卡因麻醉蝌蚪。用肝素化的注射器穿刺尾靜脈采集血樣,用于彗星試驗。血液樣本在RPMI 1640培養基中稀釋至1∶120(V/V),并立即使用。試驗根據Veronez等[11]的方法進行,在100倍光學顯微鏡下隨機分析每個重復中的100個細胞,以觀測彗星尾部的長度。根據DNA從細胞核遷移的程度,采用視覺分類法對100個細胞進行分析。將處理后的細胞分為5個傷害等級:0為無損傷,1為低損傷(尾長小于核),2為中等損傷(尾長在1倍到2倍核直徑之間),3為嚴重損傷(尾長大于核直徑2倍)和4為細胞凋亡[12]。根據觀測結果計算蝌蚪的DNA損傷指數(DI),即用每個損傷類別觀察到的細胞核數量乘以其各自損傷類別(0~4)的值之和,結果以每個實驗組的平均DNA損傷指數表示。

1.4 谷胱甘肽S轉移酶(GST)、過氧化氫酶(CAT)活性和金屬硫蛋白(MT)含量測定

采集血液后,將蝌蚪殺死并取出肝臟進行酶活性及蛋白含量分析。肝臟在磷酸鹽緩沖溶液(pH 7.0)中冰浴研磨為勻漿后,在18 000 r·min-1下離心30 min,獲得的上清液用于酶活性和蛋白濃度分析。GST(EC 2.5.1.18)的活性使用含有1 mmol·L-1的1-氯-2,4-二硝基苯(CDNB)和1 mmol·L-1的谷胱甘肽(GSH)的磷酸鹽緩沖溶液(pH 7.0)作為反應混合物測定,在412 nm下測定OD值以計算酶活性。CAT(EC1.11.1.6)活性通過測定H2O2濃度的下降來計算,在反應緩沖液中含有10 mmol·L-1的H2O2、1 mmol·L-1Tris-HCl和5 mmol·L-1EDTA,在405 nm處測定OD值的變化以計算酶活性。MT含量測定采用鎘血紅蛋白飽和法[13]。按照每分子MT結合6個鎘(Cd)原子換算成MT的含量。MT含量計算公式為:MT(μmol·g-1)=Cd(μg·g-1)/112.4/6。

1.5 數據分析

用Excel和SPSS 15.0(IBM, Chicago, USA)軟件進行數據處理與分析,數據以平均值±SD的形式表現,組間差異進行顯著性t檢驗,以P<0.05作為顯著性依據。文中所有的插圖均用Origin 9.0 (OriginLab, Hampton, USA)繪制。

2 結果(Results)

2.1 Sr2+處理對中華大蟾蜍蝌蚪生長發育的影響

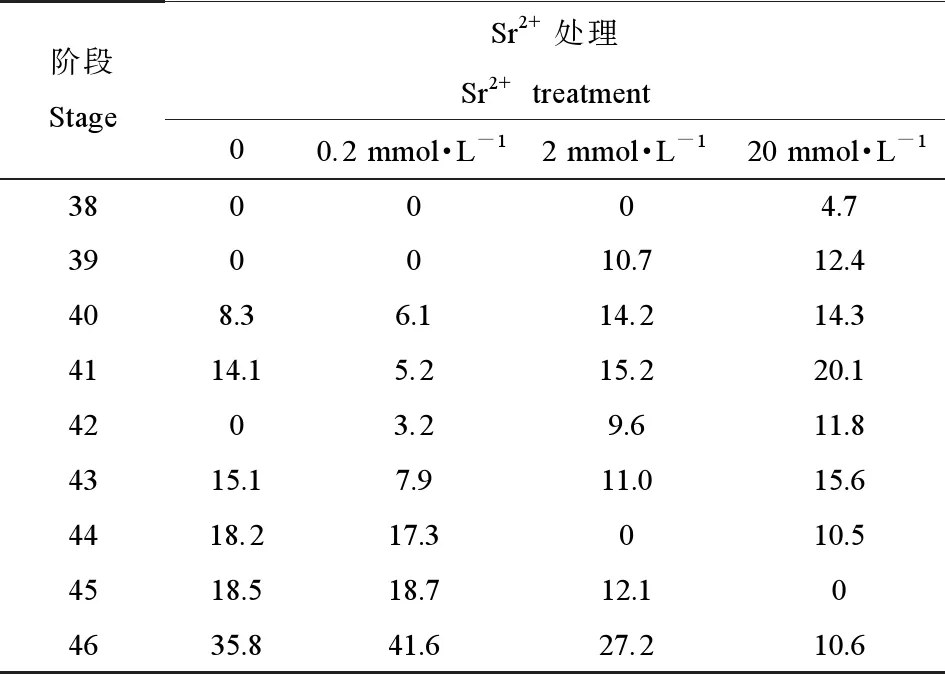

由表1可知,經過30 d處理后,對照組有77.6%的蝌蚪發育到42~46階段。而在0.2 mmol·L-1Sr2+處理組,進入42~46階段的蝌蚪占總數的88.7%,并且有41.6%的蝌蚪進入到發育的46階段,后腿完全發育和尾部完全被吸收,即變態發育過程完全結束。2 mmol·L-1和20 mmol·L-1Sr2+處理組的蝌蚪,與對照組相比,表現出發育遲滯的現象,分別只有59.9%和48.5%的蝌蚪進入到42~46階段。

表1 不同濃度Sr2+處理30 d后中華大蟾蜍蝌蚪的發育狀況(%)Table 1 Frequency of developmental stages in B. gargarizans tadpoles under different concentrations of Sr2+ treatments for 30 d (%)

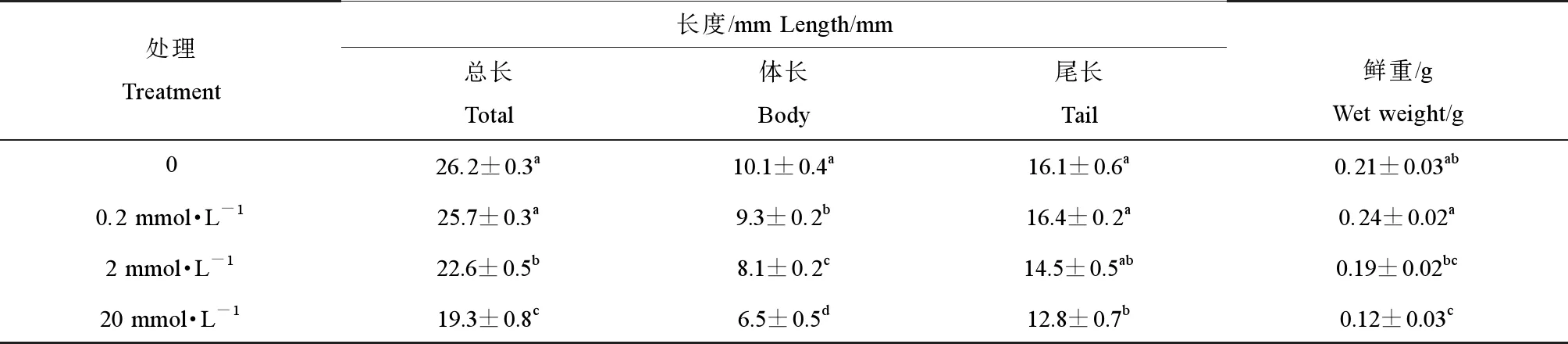

經過30 d處理后,每處理組5個平行各隨機選取5只蝌蚪測量生長指標。結果表明(表2),0.2 mmol·L-1Sr2+處理組和對照組蝌蚪長度和體重并沒有明顯的區別。但是,2 mmol·L-1和20 mmol·L-1Sr2+處理組的蝌蚪的生長受到了顯著的抑制,長度和體重都要低于對照組,且處理濃度越高,蝌蚪生長受抑制的現象越明顯。

表2 不同濃度Sr2+處理30 d后中華大蟾蜍蝌蚪的生長指標Table 2 Biometrical data of B. gargarizans tadpoles under different concentrations of Sr2+ treatments for 30 d

2.2 Sr2+處理對中華大蟾蜍蝌蚪紅細胞DNA損傷的影響

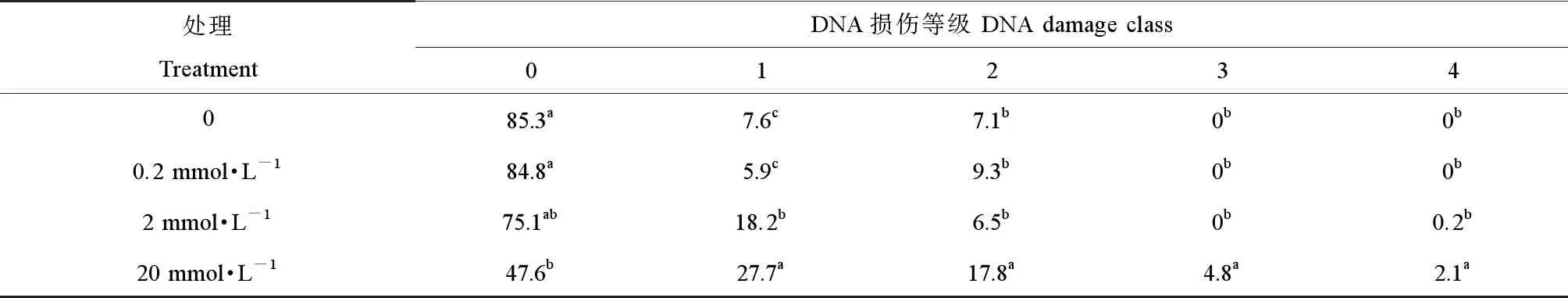

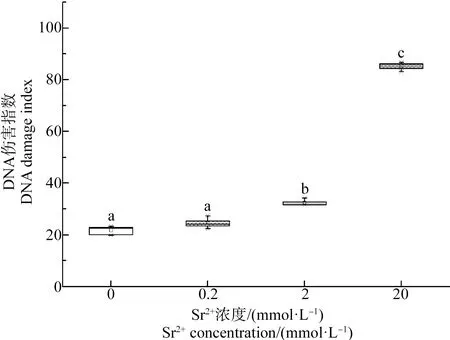

經過30 d處理后,每處理組5個平行各隨機選取7只蝌蚪進行DNA損傷等級檢測。由表3可知,隨著Sr2+處理濃度的上升,處于高DNA損傷等級的紅細胞數目上升,在20 mmol·L-1Sr2+處理組的蝌蚪分別有4.8%的紅細胞DNA達到第3傷害等級,有2.1%的紅細胞DNA達到第4傷害等級,而在其他3個組幾乎沒有蝌蚪的紅細胞DNA達到第3和第4傷害等級。由圖1所示,0.2 mmol·L-1Sr2+處理組和對照組蝌蚪紅細胞的DNA損傷指數沒有顯著差異。但是,2 mmol·L-1和20 mmol·L-1Sr2+處理組的蝌蚪,與對照組相比DI指數顯著上升,且處理濃度越高,DI指數越高。

表3 不同濃度Sr2+處理30 d后中華大蟾蜍蝌蚪的紅細胞DNA損傷等級(%)Table 3 Classes of DNA damage in erythrocytes of B. gargarizans tadpoles under different concentrations of Sr2+ treatments for 30 d (%)

2.3 Sr2+處理對中華大蟾蜍蝌蚪GST、CAT活性和MT含量的影響

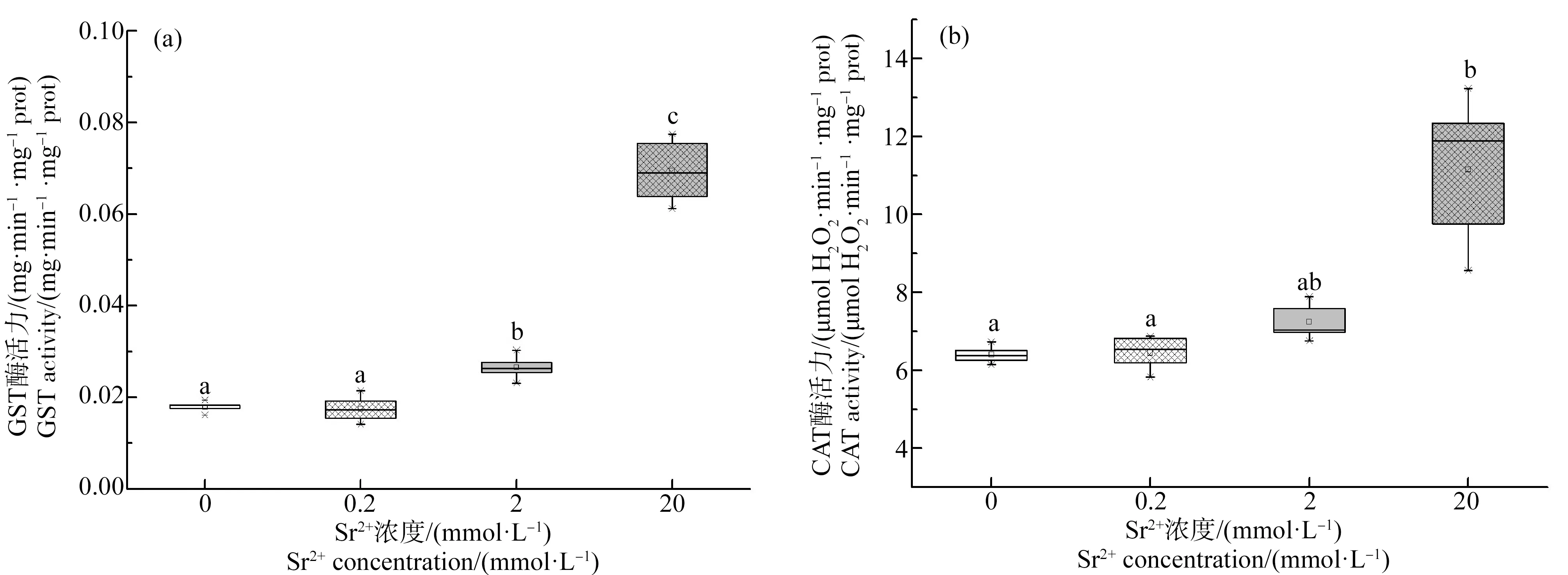

蝌蚪肝臟內的GST和CAT活性在Sr2+處理下表現出相似的變化規律(圖2),即0.2 mmol·L-1Sr2+處理組和對照組沒有顯著差異,但是在2 mmol·L-1和20 mmol·L-1Sr2+處理組的GST和CAT的活性均顯著上升。在0.2 mmol·L-1處理組,GST和CAT的活性分別是對照組的0.98倍和1.01倍;在2 mmol·L-1處理組,GST和CAT的活性分別是對照組的1.49倍和1.13倍;在20 mmol·L-1處理組,GST和CAT的活性分別是對照組的3.90倍和1.74倍。

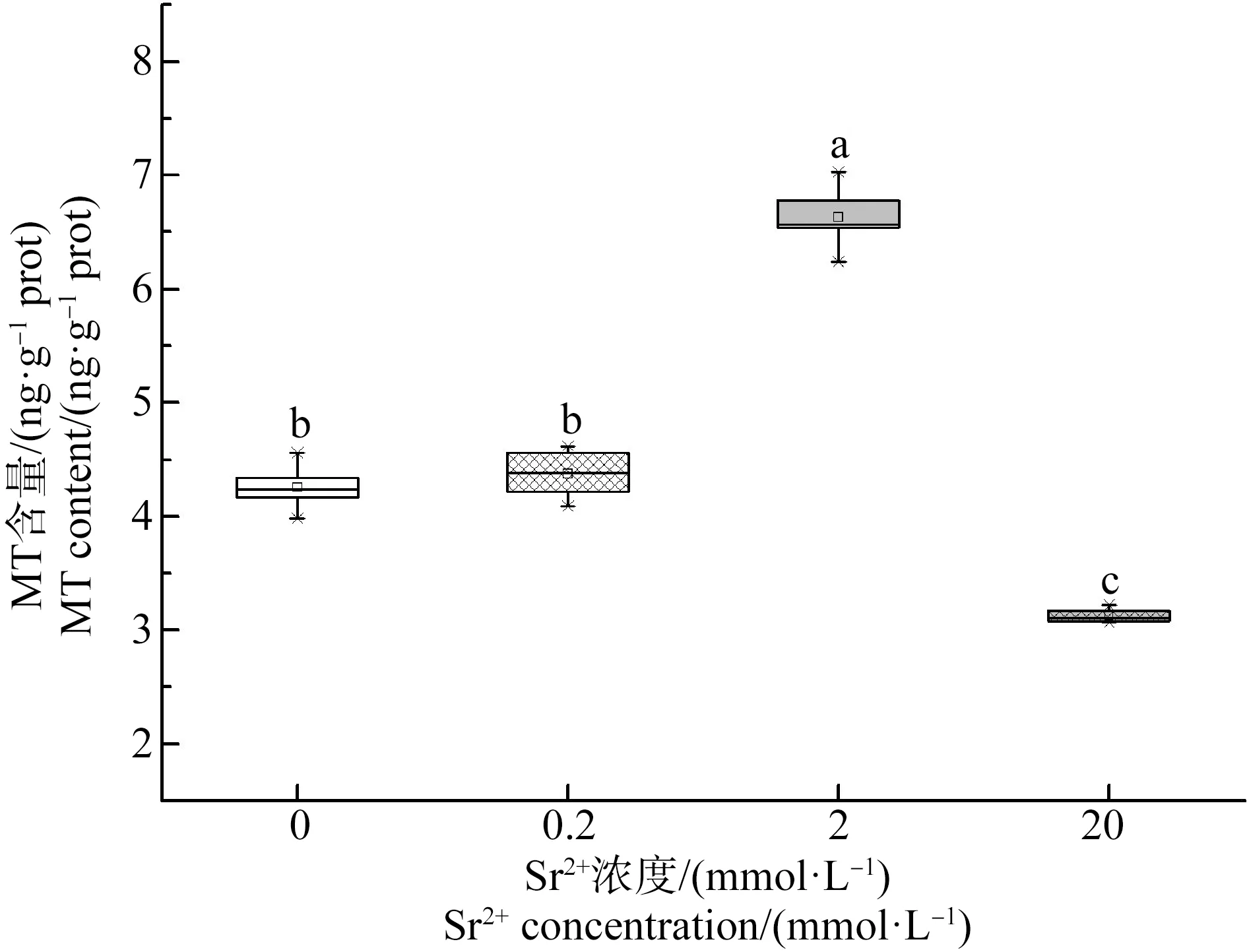

如圖3所示,處理30 d后,對照組蝌蚪的MT含量為4.26 ng·g-1,0.2 mmol·L-1Sr2+處理組的MT含量為對照組的1.03倍,與對照組沒有顯著差異;2 mmol·L-1Sr2+處理組的MT含量為對照組的1.55倍,較對照組顯著上升;20 mmol·L-1Sr2+處理組的MT含量為對照組的0.74倍,較對照組顯著下降。

圖1 不同濃度Sr2+處理30 d后中華大蟾蜍蝌蚪的紅細胞DNA損傷指數Fig. 1 Index of DNA damage in erythrocytes of B. gargarizans tadpoles under different concentrations of Sr2+ treatments for 30 d

圖2 不同濃度Sr2+處理30 d后中華大蟾蜍蝌蚪肝臟的谷胱甘肽S轉移酶(GST)和過氧化氫酶(CAT)活性Fig. 2 The glutathione S-transferase (GST) and catalase (CAT) activity in liver of B. gargarizans tadpoles under different concentrations of Sr2+ treatments for 30 d

圖3 不同濃度Sr2+處理30 d后中華大蟾蜍蝌蚪肝臟的金屬硫蛋白(MT)含量Fig. 3 The metallothionein (MT) content in liver of B. gargarizans tadpoles under different concentrations of Sr2+ treatments for 30 d

3 討論(Discussion)

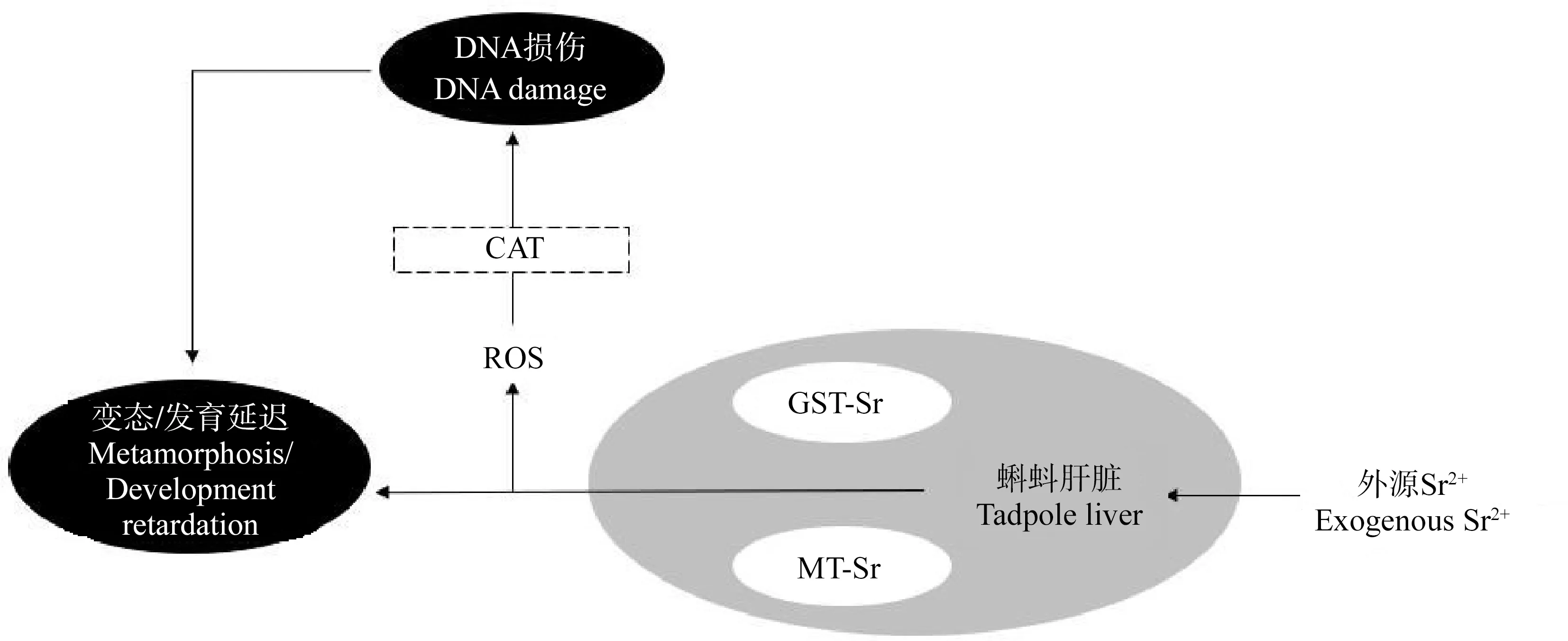

兩棲動物是動物從水生向陸生的過渡類群,在脊椎動物演化過程中占據著特殊的地位。兩棲動物的胚胎和幼體發育都在水體中完成,水體中的污染物會對它們的發育和變態產生直接影響[7]。通過試驗發現,不同濃度的鍶暴露會對中華大蟾蜍蝌蚪的生長發育產生不同的效應。較高濃度的鍶暴露會對蝌蚪肝臟產生毒性效應,并抑制其發育和生長。其可能的作用過程如圖4所示。

圖4 外源Sr2+在蝌蚪體內的作用途徑注:ROS表示活性氧。Fig. 4 The action pathway of exogenous Sr2+ in B. gargarizans tadpoleNote: ROS stands for reactive oxygen species.

肝臟是維持動物體內重金屬穩態的重要器官,在能量和蛋白代謝方面也有重要作用。而肝臟發生的代謝紊亂會導致兩棲動物變態過程的延遲[14]。低濃度的Sr2+暴露條件下,中華大蟾蜍肝臟內的GST活性、MT含量和CAT活性較對照組并沒有顯著變化,這表明低濃度Sr2+暴露并沒有引起蝌蚪機體的毒性反應。在此條件下,蝌蚪紅細胞DNA的損傷情況與對照組相比也沒有顯著差異。另一方面,蝌蚪的發育和生長指標顯示,低濃度的Sr2+處理對蝌蚪的發育有一定的促進作用,這可能是因為低濃度的Sr2+可以促進動物細胞的生長和分裂所致。劉存岐等[15]研究發現,低濃度的Sr2+促進了中國對蝦(Fenneropenaeuschinensis)糠蝦的成活與變態。

中等濃度Sr2+暴露條件下,蝌蚪體內GST活性和MT含量顯著上升,這表明2 mmol·L-1Sr2+暴露能夠引起蝌蚪機體明顯的毒性反應。Van der Oost等[16]對魚類的研究和Veronez等[11]對牛蛙蝌蚪的研究也有類似的結果。在動物肝臟內,GST能夠對各種外源毒害物質起到解毒和中和作用,使其更容易溶于水分并排出體外,是動物體內重要的防御物質[17]。MT在動物受到金屬脅迫時在肝臟中合成,并且與金屬脅迫存在一定的時間、劑量-效應關系。MT作為機體中毒后誘導產生的解毒蛋白,可以在細胞內與金屬結合,降低毒害金屬與其他細胞組織的親和能力,從而起到解毒的作用。動物體的MT含量已被作為水環境監測中重金屬脅迫的重要生態毒理學指標[18-19]。此外,蝌蚪體內CAT活性也有較為顯著的上升,這表明GST和MT的作用并不能完全消除中等濃度Sr2+暴露產生的毒害作用,中等濃度Sr2+暴露在動物體內引起了氧化應激反應,產生了過量的活性氧(ROS)。已有研究表明,金屬毒性與細胞的氧化脅迫密切相關,可導致有機體脂質過氧化水平上升[20-22]。CAT是參與抗氧化防御系統的重要酶,其作用是去除脅迫過程中產生的H2O2,將其代謝為O2和H2O[23]。CAT等活性氧清除酶活性的增加,能保護動植物細胞在逆境中細胞膜和遺傳物質不受ROS的破壞。不過彗星分析的結果表明,在中等濃度的Sr2+暴露條件下,蝌蚪紅細胞DNA的損傷程度并不嚴重。但是,蝌蚪的發育和生長還是受到了顯著的抑制,這可能與Sr2+能夠影響動物體內多種生理過程有關。有研究表明,Sr2+能夠在動物體內與Ca2+發生競爭作用,抑制鈣的吸收[3]和鈣依賴性酶的活性[24-25],從而使蝌蚪的發育遲滯。外界條件對蝌蚪變態發育的影響會對蝌蚪種群的穩定造成嚴重的后果,變態是無尾兩棲動物生活史的一個重要環節,變態率的高低直接影響著陸生成體蛙的數量[26]。環境中高濃度的鍶有可能導致兩棲動物變態發育過程的延長,使其體型減小且運動能力減弱,更容易受到捕食,從而可能成為導致種群數量下降的重要原因。

高濃度Sr2+暴露條件下,中華大蟾蜍肝臟中的GST活性顯著增加。在Sr2+處理下,CAT也表現出與GST相似的反應規律。然而MT含量甚至要低于對照組,這是因為在較高濃度Sr2+長時間處理下,蝌蚪機體整體代謝機能下降,從而使MT合成能力減弱。GST、CAT和MT變化的差異,也表明動物體應對金屬毒性時,酶活性調控和保護蛋白合成方面有著不同變化規律。從彗星試驗的結果看,高濃度的Sr2+暴露誘導中華大蟾蜍蝌蚪紅細胞DNA損傷的加劇。Zocche等[27]在煤礦區對史密斯樹蛙(Hypsiboasfaber)蝌蚪紅細胞DNA損傷的研究也有相似的結果。這表明,金屬對蝌蚪細胞DNA的損傷作用可能是一種普遍的現象。而且,隨著Sr2+處理濃度的升高,紅細胞DNA的損傷水平也上升,這說明,隨著有機體吸收和富集Sr2+的增加,對細胞DNA的危害也越大。這也說明,GST、CAT和MT等對金屬毒害的保護作用有一定的限度。在此條件下,中華大蟾蜍蝌蚪的生長和發育也受到了強烈的抑制。

綜上所述,低濃度的Sr2+能在一定程度上促進中華大蟾蜍蝌蚪的發育,但是較高濃度的Sr2+暴露對中華大蟾蜍蝌蚪的生長發育產生遲滯作用、對細胞DNA產生損害作用,并對細胞產生氧化脅迫和生理毒害。所以,環境中大量的鍶元素有可能對水生動物和兩棲動物的生長發育產生危害,并進一步影響其種群數量。研究結果可為評估溫泉開發對水生動物影響以及溫泉產業發展的生態風險評價提供參考依據。

◆