殘 弓

2020-11-13 09:38:52李海燕

百花園

2020年11期

李海燕

爹躺在炕上,一床軟塌塌的藍花被子蓋著爹瘦骨嶙峋的身體。

窗外的陽光鋪滿半截被子。

爹的眼睛盯著炕梢上方的房梁,好長時間沒眨動一下。

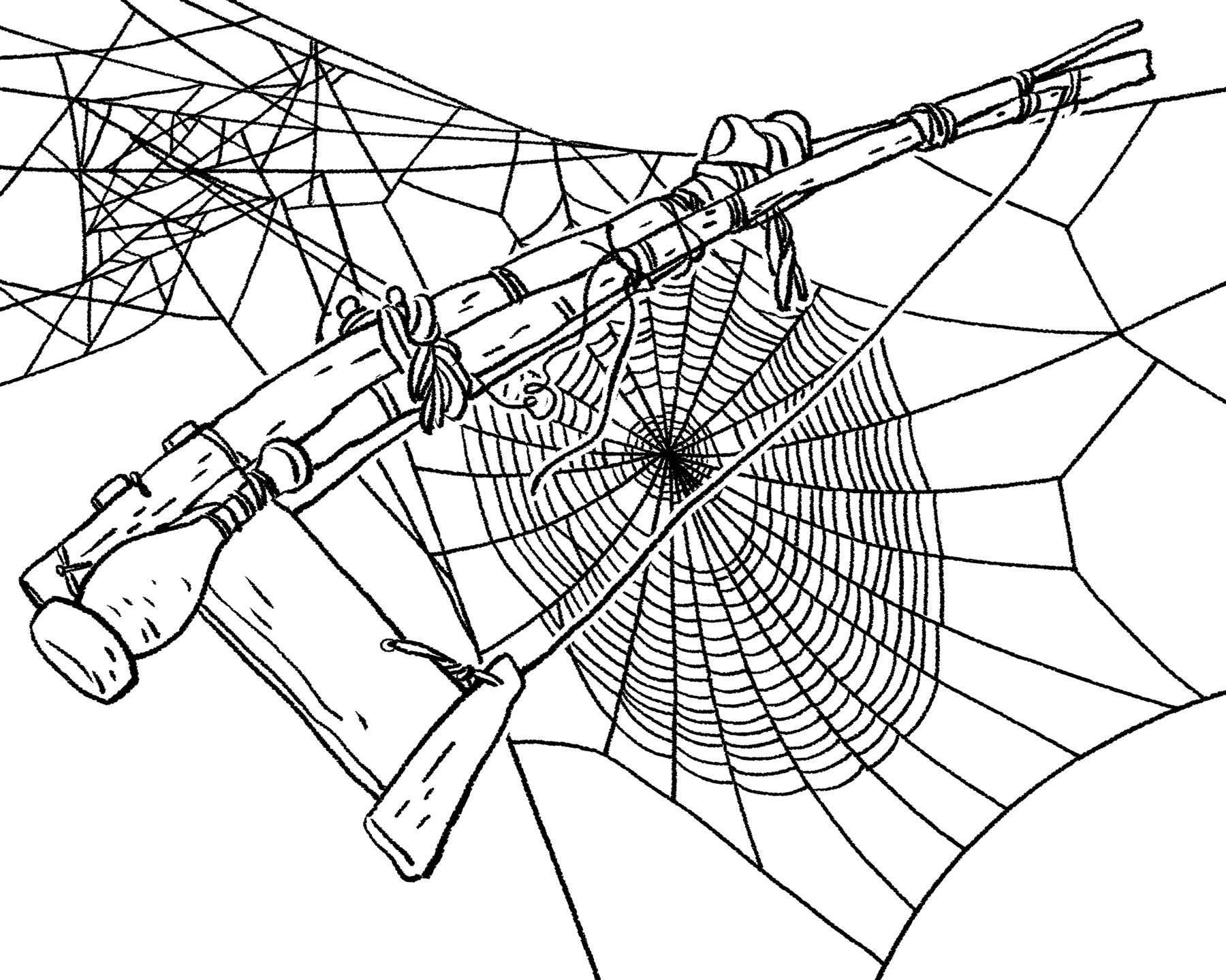

房梁上吊著一張棉花弓。

看不出原色的弓,已殘,一端少了三寸,弓弦拴在離斷處一寸的地方。弓還像蝦米一樣弓著,上面扯著幾張蜘蛛網。

看著看著,爹的眼里就淌出淚來。

娘在菜園里拔出一棵紅蘿卜,正坐在前門口,擇著青綠色的蘿卜纓子。娘愛吃蘿卜條燉豆腐。爹也愛吃。

娘沒看見爹流眼淚。

娘回到屋子里,看見爹的眼睛盯著那張弓看,眼神癡癡的。娘嘆了口氣說:

“咱晌午吃蘿卜條燉豆腐。”

娘說這句話的時候,看著爹。爹光顧著看那張弓,好像沒聽見她說話。

娘又嘆了口氣,坐在爹的身邊。

“咱晌午吃蘿卜條燉豆腐。”娘又說了一遍,爹才把目光從那張弓上撤回來,娘就看見了爹眼里的淚水。娘有些驚慌:“咋還哭了?”

爹望著娘的眼睛,突然眼淚多了起來,眼淚順著爹眼角散開的魚尾一樣的紋路,滴落在枕頭上。娘更慌了,急忙從頭頂的鐵絲上扯下一條毛巾,給爹擦眼淚:“好好的哭個啥?”

爹已經癱了四年零八個月。

出事那天,爹在房頂上翻曬棉花。那時候種棉花的人家已經不多,但爹和娘每年都堅持種兩畝地棉花。

爹一米八的個子,面對一地白花花的棉花,爹強硬的腰桿會柔軟地彎下去,一朵一朵地把潔白的棉花摘下來,放進身前綴著的大大的圍兜里。圍兜里鼓鼓囊囊揣滿棉花時,爹像個孕婦一樣。……

登錄APP查看全文