科技,掘出鄉村產業含金量

嚴碧華

湖南省安化曾是國家級貧困縣,盛產安化黑茶,后者歷史悠久。但很長一段時間內,安化黑茶價格低廉。

中國工程院院士、湖南農業大學教授劉仲華為安化黑茶發展提供了強有力的科技支撐。他領導的團隊發明了黑茶誘導調控發花、散茶發花、磚面發花及黑茶品質快速醇化等加工新技術,科學系統地研究探明了黑茶(尤其是富含“金花”的茯磚茶)的健康密碼,為黑茶從邊銷茶蛻變成健康茶、時尚茶奠定了科學依據。

有了這些科學依據,安化黑茶的價值得到充分體現,自然受到了市場的青睞。

安化黑茶產值變化數據最具說服力。2006年,產值不到2億元;2018年綜合產值達180億元,茶業稅收超過3億元。對應的茶園面積35萬畝,實現茶葉加工量8.2萬噸。

前兩年,安化縣因茶致富,摘掉了貧困帽,且成為全國產業扶貧示范縣。

不只是安化黑茶,近年來,由劉仲華領銜的湖南農業大學茶葉科技創新團隊在茶樹分子生物學與資源利用、茶葉加工理論與技術、茶葉深加工與功能成分利用研究等方面,取得了一批重要創新成果,并在全國10多個省市推廣應用,顯著提升了我國茶葉加工技術水平與茶資源利用水平,有效解決了我國傳統茶葉產業領域窄、價值低、產業規模小的問題,經濟效益大幅提升。

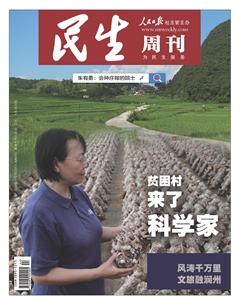

2015年,中國工程院成為云南省瀾滄縣定點幫扶單位,在瀾滄縣成立了院士工作站。5年來,中國工程院院士、云南農業大學名譽校長朱有勇帶領團隊扎根瀾滄縣深度貧困農村,腳沾泥土,全心全意研究起科技如何扶貧,用科技力量改變當地貧困面貌,成效顯著。

這樣的案例很多。“柑橘院士”鄧秀新從1990年起與贛南臍橙結下了不解之緣;國家食用菌產業技術體系首席科學家張金霞,帶著她心愛的蘑菇,持續在扶貧攻堅的征途中,而且一做就是32年,從青絲到白頭……

科技扶貧是1986年國家科委提出并組織實施的一項在農村進行的重要反貧困舉措。30多年來,科學家及眾多科技工作者深入農業一線,把論文寫在大地上,利用科技進行產業扶貧,提高農產品品質,延伸農業產業鏈,增加農業產業價值。

2020年底2021年初,我國將全面建成小康社會。在這場精準脫貧攻堅戰中,科技扶貧發揮了重要作用。

更為重要的是,依靠科技發展起來的農業產業,不僅帶動了貧困群眾脫貧,更成為鄉村振興的重要支撐。

有了這些產業,農民有了收入來源,實現了在家門口上班,越來越多的村民選擇留在農村,伴隨鄉村振興,農村空心化等“三農”問題,必將逐步得到解決。

農民因產業富,農村因產業興,鄉村也因產業振興。鄉村產業興旺離不開科技力量,科技成了扶貧鏈接鄉村振興的金鏈條。

科技下鄉,科技興農,有院士、教授們的身影,更多的是普通科技工作者的奉獻,正是他們扎根大地,成就了一個個富民產業,奠定了鄉村振興的產業基礎。