調整完善農業支持保護政策 保障國家糧食安全和農業高質量發展

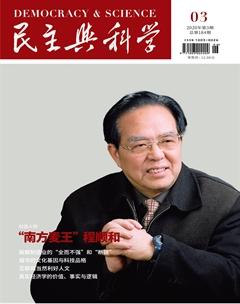

張桃林

習近平總書記強調,越是面對風險挑戰,越要穩住農業,越要確保糧食和重要副食品安全;要加大糧食生產政策支持力度,保障種糧基本收益。近年來,在不斷強化的農業支持保護政策推動下,我國糧食等重要農產品有效供給保障能力和農民收入水平有了歷史性、跨越式提升,為有效應對國內外復雜局面和風險挑戰增添了底氣。然而,隨著近年來國內外宏觀環境和發展階段變化,我國農業支持保護政策存在的一些問題和不足也日益凸顯:一是支持力度不夠。從總量上看,目前我國農業支出總額約1.2萬億元,占全國財政總支出的5.5%左右,明顯低于發達國家30%—50%的水平。我國農民人均收入中財政補貼僅占10%左右,顯著小于美國、歐盟等40%的財政補貼水平。二是支出結構不合理。國內農業支持政策中,“黃箱”政策手段單一、主要集中于特定產品,而非特定產品“黃箱”空間運用不充分。“綠箱”政策中,糧油儲備支出占比偏高,而農業保險保費補貼、農業科技創新、農業資源環境保護支出占比較低。“藍箱”政策則剛剛起步,支持水平還較低。三是政策刺激效應減弱。由于國家糧食最低收購價連續下調,種糧成本上升,種糧比較效益持續走低,甚至出現凈利潤為負,造成糧食面積尤其是口糧面積逐年下滑。為此,建議:

1.加強涉農法規建設,建立健全投入保障制度。堅持把糧食生產作為各級財政優先保障領域,建立財政支農穩定增長機制,明確土地出讓收入用于糧食生產比例,引導形成多方投入格局,逐步增加財政支農投入,使農業支出占比達到10%左右。制定農業政策法案,盡快將農業投入、農業補貼、農業保險等領域成熟的政策上升為法律,增強政策的穩定性和約束性。

2.遵循市場規律和國際規則,調整完善農業補貼政策。推動農業支持政策由價格支持為主向收入補貼為主轉型,用足“黃箱”、用好“綠箱”、啟用“藍箱”,進一步優化支出結構,提高資金效能。“黃箱”政策集中支持三大主糧作物,并加快糧食收儲制度改革,調整和創新政策性收儲方式,鼓勵推行政府引導下的市場主體收購;同時,強化面向糧棉油糖等大宗農產品的非特定產品“黃箱”政策支持。“綠箱”政策著力于提高農業基礎競爭力水平,促進農業綠色發展和生態環境保護,主要包括擴大耕地地力保護等綠色生態補償補貼規模,提高科技創新推廣等服務支持投入,加大冷鏈物流等產業發展政策支持。“藍箱”政策主要針對面積、產量基本穩定的產品,著力提升農業生產質量效益和競爭力。

3.突出糧食生產重點,增強補貼指向性和精準度。中央財政支農投入重點向主產區糧食生產傾斜,優先支持“兩區”內高標準農田、水利設施以及公共基礎配套建設。鼓勵地方政府特別是糧食主產區政府發行用于糧食生產的專項債券。同時,為更好體現國家戰略意志和主產區、主銷區共同責任,探索形成與糧食生產掛鉤的補貼機制,健全中央和糧食主銷區對糧食主產區的利益補償機制,盤活糧食風險基金,使主產區種糧比較效益和農民收入水平顯著提高。

4.健全農業風險分散機制,實施差異化保險補貼。按照“中央保大宗、地方保特色”的思路,推進大宗農產品保險擴面提標增品,加快地方優勢特色農產品保險獎補試點,并向“三區三州”深度貧困地區扶貧特色產業傾斜。中央財政綜合考慮各地糧食產量、人均財力水平、災害頻度強度等因素,實施差異化保費補貼政策,并提高糧食主產區補貼標準和賠付比例。調整完善保費補貼方式,探索由“補保險機構”向直接“補參保農民”轉型,提高農民投保積極性和選保自主性。深化農業保險創新,穩步擴大農業大災、完全成本、收入保險和“保險+期貨”試點范圍。組建國家農業再保險公司,堅持農業保險政策性定位,建立相應考評機制,向承保機構提供政策性再保險服務和巨災救助。更好發揮產業部門在政策設計、費率厘定、定性理賠等方面作用。

(作者為農業農村部副部長,九三學社中央副主席,全國政協常委)

責任編輯:馬莉莎