城市的文化基因與科技品格

李俠 霍佳鑫

城市的文化基因構成了當地的文化土壤,至于能生長出什么則是制度選擇的結果。在科技時代,我們只有準確了解城市的科技品格,城市的科技發展規劃與產業布局才能真正發揮作用。

城市的文化基因決定城市的科技品格

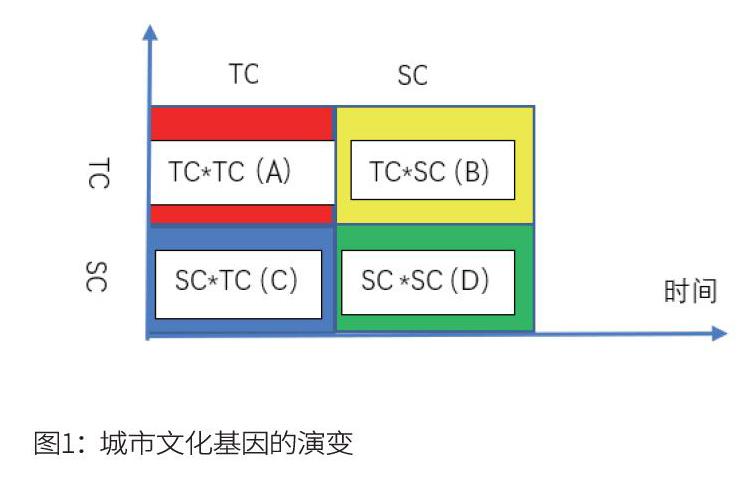

如何評價一個城市的文化,由于視角不同往往很難達成共識,為了避免這種困境,我們選取一些具有共性的指標來評價城市的文化氛圍,為城市的客觀評價提供一種新的視角,并在此基礎上為城市發展的科學決策提供支撐。每個城市都有自己千百年來形成的獨特文化特質,但不論如何特殊,這些特質可以劃分為兩類:傳統的非變動因子(TC)與變動因子(SC),這里所謂的變動與非變動是一種相對說法,主要指一些文化因素容易變化如時尚等,而另一些則不容易變化如習俗等,或者變化異常緩慢而已。所有文化因子在進化過程中都會發生博弈,最后形成一種相對穩定的文化結構。我們可以把文化因子之間的博弈與進化用孟德爾的遺傳定律來解釋。

根據孟德爾的遺傳定律,文化的遺傳因子在歷史變遷情境下會發生分離與組合現象,為了簡化論述,我們給出一個文化因子遺傳變異后可能出現的四種結果的簡化圖表,見圖1:

根據孟德爾定律中的遺傳因子間的分離與自由組合定律,我們可以看到在文化變遷中會出現以下四種可能類型。1.完全傳統因素主導的A型(TC*TC)文化。這種文化在歷史演進中,所有潛在具有變動性、突破性的因素都被有效遏制了,在時間的放大作用下,留下了那些純而又純的完全不變要素,這種文化從整體上呈現出退化模式(當下世界各地興風作浪的各種原教旨主義者所捍衛的文化大體就屬于A型文化)。2.傳統非變動要素居優勢地位的B型(TC*SC)文化。在這種文化中,傳統要素居于優勢的支配地位,變動要素則處于附屬的工具地位,當今世界上那些傳統氛圍比較濃厚的國家大多屬于此類。3.變動性要素居優勢地位的C型(SC*TC)文化。這種文化的特點是鼓勵變化與樂于創新,而傳統要素只能在被動適應變動要素的過程中謀求發展。4.完全由變動要素主導的D型(SC*SC)文化。這種文化喜歡新穎的事物,并樂于變革,有時甚至會呈現出激進的理想主義發展態勢。上述四種類型文化,僅是一種理想描述,尤其是A型和D型文化,僅具理論參考價值,在現實中這類國家比較少。按照我們的設想,文化的演化路徑應該沿著從A型、B型、C型再到D型的發展軌跡。每種類型的文化由于發展程度不同,又可以劃分出許多不同的亞型,如C+、C、C-等。

城市的文化基因可以從宏觀上呈現出一個城市的文化特質。但是這里有一個問題需要深入挖掘一下,即城市文化基因的轉變主要受到哪些因素的影響。大體來說,城市文化基因的轉變主要受兩個因素的影響。首先,從內因來看,群體的規模決定文化基因的轉變難度。如果一個群體規模較小,那么根據群落適者生存的原則,這個群體為了生存下去,必須保持對于外部環境變化的適應性與敏感性。而且當群體規模較小的時候,轉變所帶來的學習成本總量也比較小,反之亦然。從這個意義上說,如果群體規模過于龐大,群體的學習成本也將隨之變大,進而導致文化的非變動因子成為群體的集體偏好。而且群體規模的龐大可以彌補應對環境變化能力不足的缺陷,因此,群體越大其文化往往越容易陷入保守的傾向。其次,從外因來看,如果外部有強烈的競爭壓力,也會倒逼群體文化基因的轉變,而且這種力量越來越大,甚至成為文化基因轉變的主要力量。對于規模大的群體而言,這點尤為明顯,甚至可以說,正是因為存在強大的外部壓力,群體文化才有可能擺脫特定文化基因的路徑依賴現象。在全球化時代,這種來自外部壓力的文化基因被動轉變現象日益成為常態,否則其將被世界潮流所淘汰。

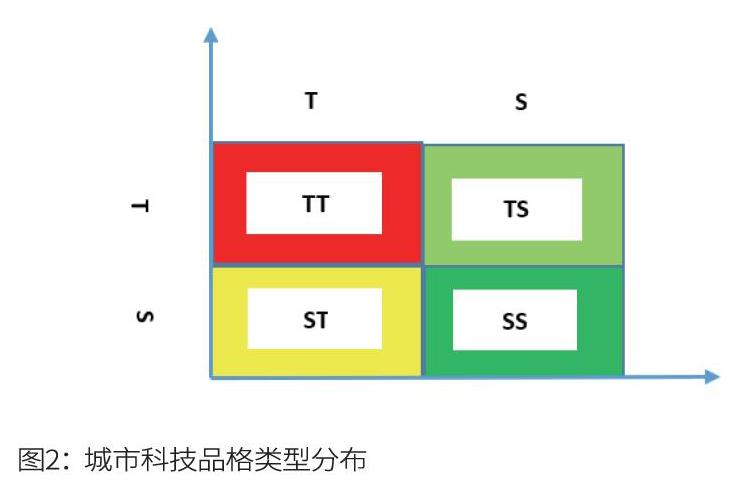

城市的文化基因構成了當地的文化土壤,至于能生長出什么則是制度選擇的結果。在科技時代,我們只有準確了解城市的科技品格,城市的科技發展規劃與產業布局才能真正發揮作用。由于城市文化基因的差異,與之匹配的城市的科技品格也呈現出多樣化趨勢。為此,我們仍然借用孟德爾的遺傳定律,把城市的科技品格做一些簡單分類,我們可以把城市的科技基因分為兩種:科學基因(用S代表)與技術基因(用T代表),大體來說技術基因與文化的非變動因素關系密切,而科學基因與文化的變動因素關系密切。由于經濟、社會、文化以及特定的時代背景之間的復雜博弈,這個過程有些類似于生物的進化過程,在其中會發生基因的自由組合,只有那些最適合某地狀況的基因組合會生存下來,由此形成城市外顯的科技品格。

從人類發展史的角度不難看出,一些非變動因子占主導的社會呈現出對于某項技術具有嚴重的路徑鎖定現象(極度的路徑依賴);反之,那些以變動因素為主的文化呈現出對于科學的偏好(科學觀念本身就是易變的)。基于這種理解,城市科技基因自由組合會演變成四種城市科技品格模式,分別是:1.純科學型城市(SS);2.純技術型城市(TT);3.科學主導型城市(ST);4.技術主導型城市(TS)。這四種科技基因組合模式僅具理論意義,換言之,這個世界上很少有純粹的科學型城市與純粹的技術型城市(1型和2型很少),大多是科學主導型城市(3型)或技術主導型城市(4型)。在科技一體化的今天,3型和4型城市日益相像,但占主導地位的科技基因決定了一個城市的科技品格,具體情況見圖2:

關于科學主導型城市(ST)與技術主導型城市(TS)還需要補充一點,這兩類城市的科技品格是如何形成的?原因有二:其一,科學主導型城市大多建基于變動性要素居優勢地位(C型文化)的文化土壤上,而技術主導型城市則建基于非變動性要素具優勢地位(B型文化)的文化土壤中;其二,按照德國文化哲學家斯賓格勒的說法,如果一種文化處于生命周期的前端,即青年期,那么這種文化更容易包容與接納新事物,從而呈現出變動性與活力;反之,如果一種文化處于生命周期的末端,即老年期,那么這種文化則呈現出對于新事物與新觀念的厭惡性,這種文化趨于保守性。從這個意義上說,科學主導型城市大多比較年輕,而技術主導型城市大多歷史比較久遠。筆者私下里曾說:從宏觀上看,四大文明古國要成為世界科學中心,要比美國困難很多;從微觀上看,深圳比很多歷史悠久的城市更具有創新的優勢,原因也在于此。因此,不嚴格地說,城市的文化基因決定了城市的科技品格。

上海的科技品格與科創中心建設的切入點

基于上述的文化理論構想,我們不妨選取上海市作為分析的樣本,對其科技品格進行簡單診斷,這將是很有意義的事情。目前上海正在加緊建設具有全球影響力的科創中心,如何能夠實現事半功倍的效果呢?這也是現代化城市提升治理能力的重要體現。為此,首先需要厘清上海的文化基因。基于眾多學者們對于海派文化的研究,可以基本確定,上海的文化基因屬于C型,即變動性要素居優勢地位的文化,目前已經處于從C向C+的發展階段。這種文化土壤適合于新觀念與新事物的扎根與存活。具體而言,上海的科技品格是怎樣的呢?這需要利用數據來證實。下面我們通過幾組數據以及科技表現來診斷上海的科技品格。

城市的科技品格往往受到制度建構的極大影響。歷史上我們耳熟能詳的唐詩、宋詞等,都是用一種藝術形式代表那個朝代(制度塑造),這充分反映了制度偏好對于文化類型選擇的影響。在大科學時代,現代科技的發展一刻也離不開資金的投入,一個區域的科技投入強度(投入強度=R&D/GDP),能夠很好地反映該城市的文化建構偏好。這個指標我們采用R&D投入強度來表征。對此,我們選取最近的2018年中國區域R&D投入強度來反映城市的科技偏好,見圖3:

從圖3可以清晰看出,上海的R&D投入強度排名全國第二,這個數據可以表明上海市對于發展科技的態度,這也是形成城市科技品格的最有力基礎支撐。現在還需要了解上海的科技產出情況,由此可以精準定位上海的科技基礎特征。科技產出根據創新程度,有高端與中低端的分類,我們把獲得國家自然科學獎作為高端科技產出的代表,而論文與專利則作為中、低端科技產出的代表。其中,國家自然科學獎代表高端科學產出,而技術發明獎代表高端技術產出;論文代表中、低端科學產出,而專利則代表中、低端技術產出,下面,我們分別以近7年(2013-2019)國家自然科學獎與技術發明獎的排名來反映區域在科技表現上的差異:

從圖4與圖5可以看出,自然科學獎上海在全國位列第二,技術發明獎上海位列全國第四,相對而言,上海的科學成就比技術成就的優勢更大一些。

如果論文代表科學產出,專利代表技術產出,那么,根據圖6和圖7可以看出,上海在中低端科學產出方面位列全國第五位,在中低端技術產出方面位列全國第七位。總體而言,上海的科技在中、低端層面仍然體現出科學方面相對于技術方面具有一定的優勢。因此,上海的科技品格整體上可以劃入以科學為主的城市。上述數據僅是從宏觀層面對上海市的整體科技品格進行鑒定。如果要對上海市的科技品格進行精準定位,還要從微觀層面進行分析,比如分析上海優勢學科的分布、中高端人才的學科分布以及R&D的投入結構等,只有這樣,我們才能真正明確上海的科技優勢到底在哪些方面。

結語

綜上,對于城市科技品格的準確診斷,可以對相關政策的制定提供堅實的理論基礎。目前上海正在加緊推進科創中心的建設,發力點到底應該從哪里切入?這是很緊迫的現實問題,不能拍腦袋決定,而需要前期的扎實調研與理論論證,否則很容易出現決策失誤,導致資源浪費與發展契機的喪失。基于我們的簡單分析,可以初步明確如下兩個結論:其一,上海的文化基因類型是變動性要素居優勢地位的C型文化。這種文化的優點在于樂于接受新事物,再加上社會的開發程度較大,能夠真切感受到外部的競爭壓力。這種不排外、愛學習的文化,一旦被封閉,容易陷入退化與保守狀態。按照英國生物學家道金斯的說法,文化的基因池一旦被某種基因占優,就會出現整體的穩定狀態,從這個意義上說,他認為,文化的傳播有一點和遺傳相類似,即它能導致某種形式的進化,但這種傳播是有節制的。他把文化傳播的單位叫覓母(meme),覓母通過模仿的方式得以進行自我復制。正是由于文化基因傳播的這個特點,導致文化呈現出讓人費解的穩定性與頑固性。其二,在外顯層面,上海呈現出科學成就優于技術成就的整體印象,這就意味著上海的科技發展突破口應該選在以基于科學研究為主線的軌道上。具體而言,在產業戰略安排上,應圍繞以應用引發的基礎研究(巴斯德象限)成果為主要發展方向。由于目前的研究還很初步,我們尚無法精準指出應該從什么領域入手,但至少我們知道了應該避免哪些選擇。在全球化與大加速時代,一旦決策出現方向性錯誤,那就很難再追趕上了。

總之,精準定位上海市的優勢科技基因并選定與之相匹配的研究領域,就能實現比較優勢,并避免盲目上項目、隨意跟風等亂象,從而最大限度上提升決策的科學化,以及切實推進上海科技與產業的發展。古羅馬哲學家塞涅卡曾說:愿意的人,命運領著走;不愿意的人,命運拖著走!對于城市研究的科學結論,我們愿意相信。

(李俠為上海交通大學科學史與科學文化研究院教授;霍佳鑫為上海交通大學科學史與科學文化研究院博士研究生)

責任編輯:尚國敏