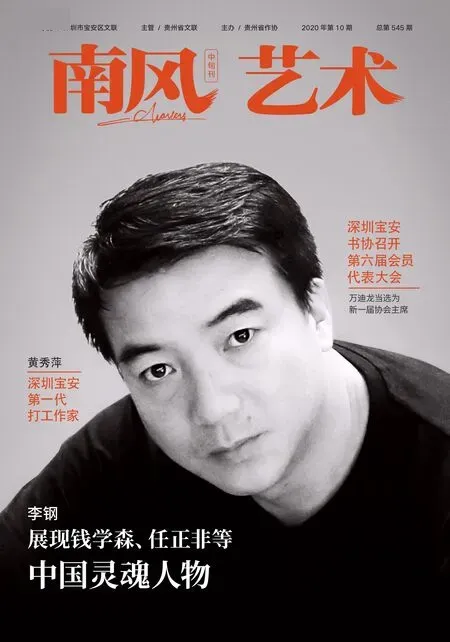

黃秀萍 深圳寶安第一代打工作家

文/李雙魚

2020 年9 月22 日,由《中國作家》雜志主辦的“黃秀萍長篇小說《中國智造》研討會”在北京舉行。參加活動的有白燁、賀紹俊、石一寧、徐坤、張檸、付秀瑩、劉大先、俞勝、郭海鴻等評論家、作家,研討會由《中國作家》雜志主編程紹武主持。與會專家對黃秀萍的新作表示了充分肯定,認為這是一部站位高、立意遠,用心用情記錄改革開放四十周年,書寫一代創業者、守業者心路歷程的豐厚作品,同時也提出了中肯的修改意見。白燁表示,深圳作家作品以報告文學居多,真正關注深圳人情感的小說則相對較少,《中國智造》讓人眼前一亮。作為20 年前“打工文學”的代表作家,黃秀萍個人的堅守和發展,從一定程度上反映了“打工文學”在演變、發展、提升。多位與會者不約而同地提到了小說人物關系的復雜和敘事空間的宏大,以及小說語言的詩化。“作者就像一個納鞋底的人,將過去與未來相互交織起來。”張檸表示,互相穿梭的敘事、復雜糾纏的人物關系無疑給作家的寫作制造了難度,也給讀者閱讀帶來了挑戰。作為深圳寶安第一代打工作家,黃秀萍又有怎樣的創作經歷呢?

酷愛創作 成就第一代“打工文學”作家

黃秀萍是廣東陽春人,20 世紀80 年代末,隨著打工大潮來到深圳,融進深圳的她,打工之余,開始拿起筆抒發打工生活的五味。那時的深圳,關內關外、大街小巷隨處可見背著行囊闖蕩的年輕人,這一批在夢想和現實中游走的外來打工者,讓深圳這座熱火朝天的城市變得更加快速、躁動和炫目。一個人有一個夢想,在這滾滾南下的人潮里邊,也有著不少數量的文學愛好者,他們有相對扎實的文化基礎,有改變命運的強烈訴求,有著在陌生城市主人般生活的遠大志向。他們平常在公司車間加班加點,在擁擠凌亂的集體宿舍泡方便面,為著心中的夢想連軸打拼,在難得的空閑時間里,他們千方百計充電,很多人喜歡動筆寫文章。

黃秀萍也是其中的一位,但又是比較特別的一位,與一般南粵女性安分隱忍的性格不同,外表柔和的她內心深處始終有一種不被命運擺布、勇于追求自我的個性。黃秀萍是一個地地道道的廣東妹子,講話時依然留有粵式普通話的余味,她從小就喜歡看書觀戲,喜歡思考社會問題,經常在日記本上寫下自己的所觀所悟。她是一位有想法、有韌勁、敢挑戰的女性,她當然不愿意呆在小山村里過著一眼望到頭的日子,只身一人從粵西農村來深圳打工,從最普通的流水線女工做起,沒有任何的背景,沒有任何的資源,完全依靠自己勤學苦練、銖積寸累,一步一個腳印最終走上高級管理崗位。難能可貴的是,她酷愛創作、惜時如金,如饑似渴看書,挑燈夜戰寫稿。在人來人往的街心公園長凳上,在悶熱難耐的宿舍上下床的簾帳內,一篇篇響著機床聲、帶著汗水味、有著南國情的文章出爐了。

由于當時深圳的文化生活不是特別豐富,可以提供給外來工發表作品的地方也不是特別多。黃秀萍雖然業余時間寫作了不少文章,但是一直苦于發表,她的投稿之路也是充滿坎坷。多年之后,曾經發表過黃秀萍作品的《羅湖文藝》主編藍運彰回憶道:“秀萍的字娟秀工整,文章都是寫自己熟悉的人和事,表述很順暢,文字很清新,字里行間透露出的是對當下的珍惜和未來的向往。”在雪片般的來稿中,這位陌生的打工妹給藍運彰留下了深刻的印象。但是黃秀萍畢竟不是科班出身,而且作品都是利用別人逛街、拍拖、閑聊的時間寫下的,有時難免有疏漏之處。于是,藍運彰在稿件上面就地修改后,就毫不猶豫簽發了稿件。

黃秀萍有個特點,就是特別善于學習,她不會因稿件的發表而沾沾自喜,而是注重從編輯斧正中發現不足,大到段落的移換,細到情節的描述,包括標題的選擇,她都會用心琢磨,從中掌握技巧。她力求每一次都有新的亮點和進步,這一點也給曾經發表過她作品的編輯留下了深刻印象。

1988 年,由寶安區文化局主辦的《大鵬灣》雜志創刊。這本以反映打工仔生活為己任、追求打工仔文學特色的刊物,成為打工文學的“黃埔軍校”,受到廣大打工者的歡迎。戴斌、謝湘南等一批因創作打工文學而引起文壇關注的作家、詩人,其成長都離不開《大鵬灣》的豐厚土壤。黃秀萍創作的打工題材中短篇小說也陸續在《大鵬灣》《特區文學》等主流刊物發表,省作協《作品》雜志還特別以專輯形式,推出她的兩部作品,引起文學界的高度關注。

1992 年,深圳青年文學獎創立,黃秀萍憑反映打工生活的短篇小說《可怨的風雨夜》成為首屆獲獎者。其時,“打工文學”在深圳萌芽、發端,蔚然成長,影響波及全國,黃秀萍用心用情用力,通過文字展現了特區打工者原生態的集體素描,記錄了深圳日新月異的蝶變軌跡,被稱為第一代“打工文學”代表作家,擁有了一大批關注的讀者、文友。

華麗轉身 書寫人生的“雙城記”

在一代又一代來深建設者的推動下,深圳這座昔日的邊陲小鎮迅速崛起為現代化都市,黃秀萍也鳳凰涅槃、華麗轉身,實現了人生出彩的目標。先是站在了深圳特區最高文學獎的領獎臺上,接著吃上了“皇糧”,并結婚成家,過上舉案齊眉相夫教子的生活。她在工作之余自學深造,先后獲得深圳大學大專和本科文憑,還考取了高級秘書資格證,成為單位里的“筆桿子”。

42 歲那年,黃秀萍幡然醒悟自己由“作家”成了“坐家”了,最初的夢想與追求被安逸閑適的生活所湮沒。人往往是“生于憂患,死于安樂”的,黃秀萍開始反思自己,她決定不能再做庸碌無為的家庭婦女。于是,倔強的黃秀萍決定走出生活的舒適區,突破體驗格局,毅然申請內退,義無反顧放棄優越條件,追隨丈夫前往蘇州繼續追夢。

在蘇州這座歷史文化名城,黃秀萍手中的筆又吸收了江南的山水靈氣,成為她寫作的豐厚營養,她繼續在寫作的園地默默耕耘,她遠離了文壇,卻更加深入自己的內心,并且在內心中尋找到了寫作的路徑。

黃秀萍時常往返于深圳、蘇州兩地,書寫著自己的“雙城記”。在她看來,深圳已經是她人生中不可磨滅的印記,人只要在深圳真正打拼過,就有不認命、不服輸的底氣,就不再甘心坐待歲月飛、躺著過的日子。雖然那個“打工妹”時代已經一去不復返了,但是深圳賦予她的歷練早已內化為動力基因,須臾不可分割。

2018 年12 月,人們在《中國作家》驚喜地看到了黃秀萍以深圳為題材的中篇小說《江南雪》。經過20多年沉寂,黃秀萍以特有的個性追求和敘事方式,出其不意地實現回歸。這是近年來鮮見的一部講述底層打工妹命運嬗變的作品,小說講述了上世紀90 年代初“血汗工廠”時期打工妹生命價值的自我覺醒與掙扎,以及20 多年后命運的蛻變與升華。深圳市作家協會副主席丁力評價道:“感謝黃秀萍,她以打工妹的獨特視角,書寫打工妹的故事,讓這段真實的歷史不被飛速發展的時代和如今繁榮的現實所忘卻與淹沒。她在離開文壇20 多年后的回歸與復出,讓我們在繁榮的今天,重新審視那逝去的歲月。”鄭麗娜在《人民日報》撰文評價:“黃秀萍中篇小說《江南雪》聚焦進城務工的年輕女性群體,書寫青春奮斗故事。”

重返文壇 長篇力作《中國智造》引熱議

黃秀萍的身影出現在深圳的文學活動,是在勞動者文學論壇上,著名作家喻彬事后回憶道:“從她那有些講究的衣著打扮中,我隱隱感覺她與‘作家’‘文學理想’ ‘藝術情懷’這些詞匯幾乎無緣了,我判斷她一定是進錯門了,或者進來找某個作家朋友。她對我說的第一句話就是‘我回來了’。我以為她回深圳原單位上班了,萬萬沒想到,黃秀萍是說她回來重操舊業當作家了。我在想,她是不是在調侃窮作家?即便是真的,那也無非是在她那自由王國境界里的懷舊傷逝、吟風弄月,不可能是為生存而碼字賣血。她早期小說里那些對卑微的生命疼痛感的描繪,對底層命運的憂思與掙扎的書寫,只能成為往事和記憶。”

黃秀萍對喻彬說:“這些年,我一直在修行。”她一直深入企業體驗生活并堅持小說創作。她創作的一部觀照改革開放四十年中普通勞動者命運蛻變的長篇小說快要脫稿了,主要講述幾個當年一起在流水線上打拼的男女青年,經過許多磨難與坎坷、離散與歡聚,最終成為企業主人的心路歷程。

喻彬沒有想到黃秀萍所說的這樣一部作品很快就出現在近日出版的《中國作家》2020 年上半年長篇小說專號上,這部長篇小說叫《中國智造》。被稱為第一代“打工文學”代表作家之一的黃秀萍,時隔20 年后重新提筆,以聚焦中國制造業發展生態的重磅作品與新老文友見面。

“這是一部致敬成功,也致敬失敗,致敬愛情,也致敬平凡之書。”先期閱讀書稿的同行對《中國智造》給出這樣的評價。為什么會選擇中國制造業在轉型升級中篳路藍縷,披荊斬棘這個題材的書寫?黃秀萍說,自己從最初的“打工文學”走過來,一直關注各類企業的生存狀態。近十年來,因為工作的需要,她在蘇州、深圳兩地往來、工作,這是長三角和珠三角經濟帶的重鎮,也是中國制造業發展的最大現場,她持續關注兩地多家大型企業的狀況,深有感觸,遂萌生了書寫、記錄的念頭,她將選題報送深圳市文聯、作協,很快入選2019 年重點題材扶持項目。作協領導對此選題給予極大關注,經常了解創作進度。

《中國智造》作為較早交卷的扶持作品,對黃秀萍而言,卻歷經了一個推倒重來的艱難過程。為加強體驗,其先后深入蘇州、東莞、深圳多家企業調研走訪,初稿完成后,她特別邀請幾位從事高科技企業管理、研發的朋友,為書稿提意見,其中一位朋友的尖銳意見觸動了她,促使她狠下決心,將原稿推倒,重新完成。

作品完稿后,黃秀萍第一時間投給了《中國作家》雜志,很快就收到編輯部的采用消息,為更加完善、準確,她又對作品進行了一次大修大補。《中國智造》以珠三角、長三角高新企業的崛起、發展為敘事背景,聚焦新的世界經濟格局中,由“中國制造”到“中國智造”的跨越,在劃時代的國際市場競爭中,國企、民企、外企的投入與擔當,呈現了中國企業家們順應時代激流,轉型升級的完美版本。作品塑造了一批有擔當、有作為,有個性的制造業先鋒形象,也以細膩的筆觸,還原他們的情感生活和世俗日常。作品站在新時代民族工業再振興的視角,審視變革中的小人物與國家、民族的發展同呼吸共命運的心路歷程。

《中國作家》雜志編輯部主任俞勝在中國作家網撰文點評這部作品時說:“小說就這樣在夢幻般的描繪中為讀者編織了一個唯美,且意味深長的愛情故事,同時在凄美的愛情外衣之下,揭示了幾位新時代的企業家為什么做到了把中國創造升級為中國智造的隱秘動力之源,顯露的是作家深入挖掘當代企業家內心世界的功力。”

“雖然停筆20 多年,但我從來沒有離開過文學。”黃秀萍希望《中國智造》這部作品能夠喚起讀者對那個打工年代的深情回憶,也是她獻給讀者和文友的一份遲來的“見面禮”。

就在寫作這篇文章的時候,黃秀萍給筆者發來了喜訊。她說工人出版社的編輯在《中國作家》雜志讀到這部作品后,十分感動,第一時間與她取得聯系,洽談出版事宜,向廣大的工人群體,尤其是投身在一線基層工作的普通工人推介這部作品。