德國埃姆歇河流域水生態環境綜合治理技術體系及啟示

尹文超,盧興超,薛曉寧,張 衛,董紫君,趙 昕,王寶貞

(1.中國建筑設計研究院有限公司綠色設計研究中心,北京 100044;2.北京工業大學建筑工程學院,北京 100124;3.深圳職業技術學院建筑與環境工程學院,廣東深圳 518055;4.哈爾濱工業大學水污染治理研究中心,黑龍江哈爾濱 150001)

為深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神,中共中央、國務院發布了“關于全面加強生態環境保護,堅決打好污染防治攻堅戰的意見”,吹響了污染防治攻堅戰的號角。為此,住房和城鄉建設部與生態環境部聯合發布了《城市黑臭水體治理攻堅戰實施方案》,明確治理目標、工作原則和主要措施,確定每年開展一次地級及以上的城市黑臭水體整治環境保護專項行動;明確提出,至2020年年底,全國地級及以上城市建成區的黑臭水體消除比例高于90%。2020年是污染防治攻堅戰核心階段性目標實現的收官之年,在這個時間節點,鞏固城市黑臭水體治理的成果,進一步向2035年生態環境質量實現根本好轉、美麗中國目標基本實現的下一個核心階段性目標邁進,需要總結經驗和不足,更需要有典型案例作為參照。

良好的生態環境是實現中華民族永續發展的內在要求,也是增進民生福祉的優先領域。改革開放40多年來,伴隨著我國社會經濟高速增長、城鎮化進程加速推進,城市水體環境出現了季節性或長期的黑臭問題[1]。城市黑臭水體對經濟發展造成了嚴重制約,對居民的生活環境和身體健康造成了嚴重威脅。埃姆歇河是德國城市水環境綜合治理的成功典范,從其一個多世紀的治理歷程來看,目前已經形成一套較為成熟的治理模式;從工業興起的時間來看,我國相對于德國起步晚幾十年,城鎮化進程也相對較滯后;從所處相同的歷時階段來看,我國城市黑臭水體整治工作近幾年已全面開展,這與埃姆歇河流域的綜合治理第一階段和生態修復階段正好對應,同時,我國有部分城市原有地下排水系統的建設借鑒德國排水體制經驗,在建設思路和模式上具有一定的相似性。因此,德國埃姆歇河流域的水環境綜合整治經驗,可為我國流域水生態環境的改善提供重要的借鑒價值。

1 流域概述

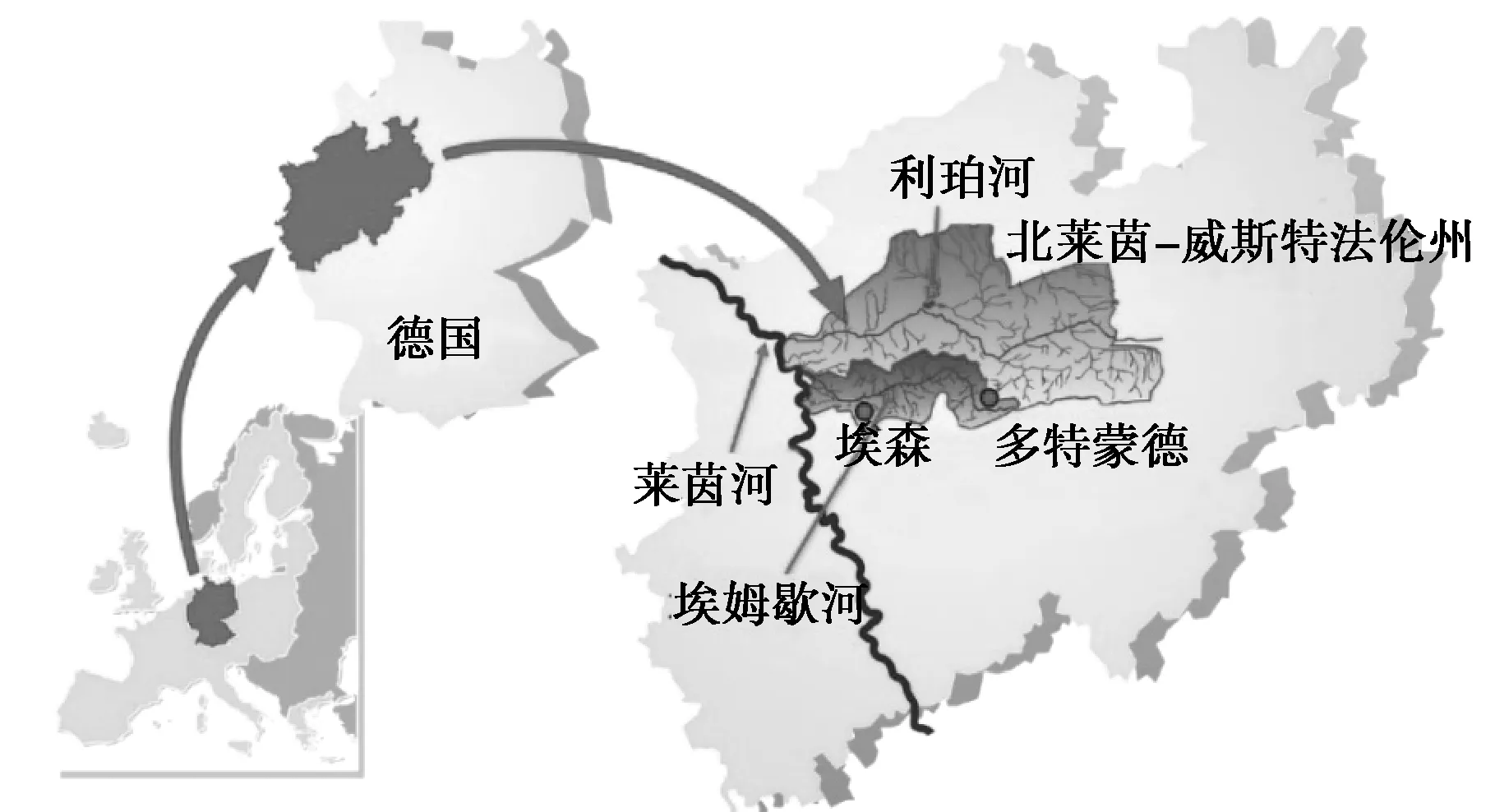

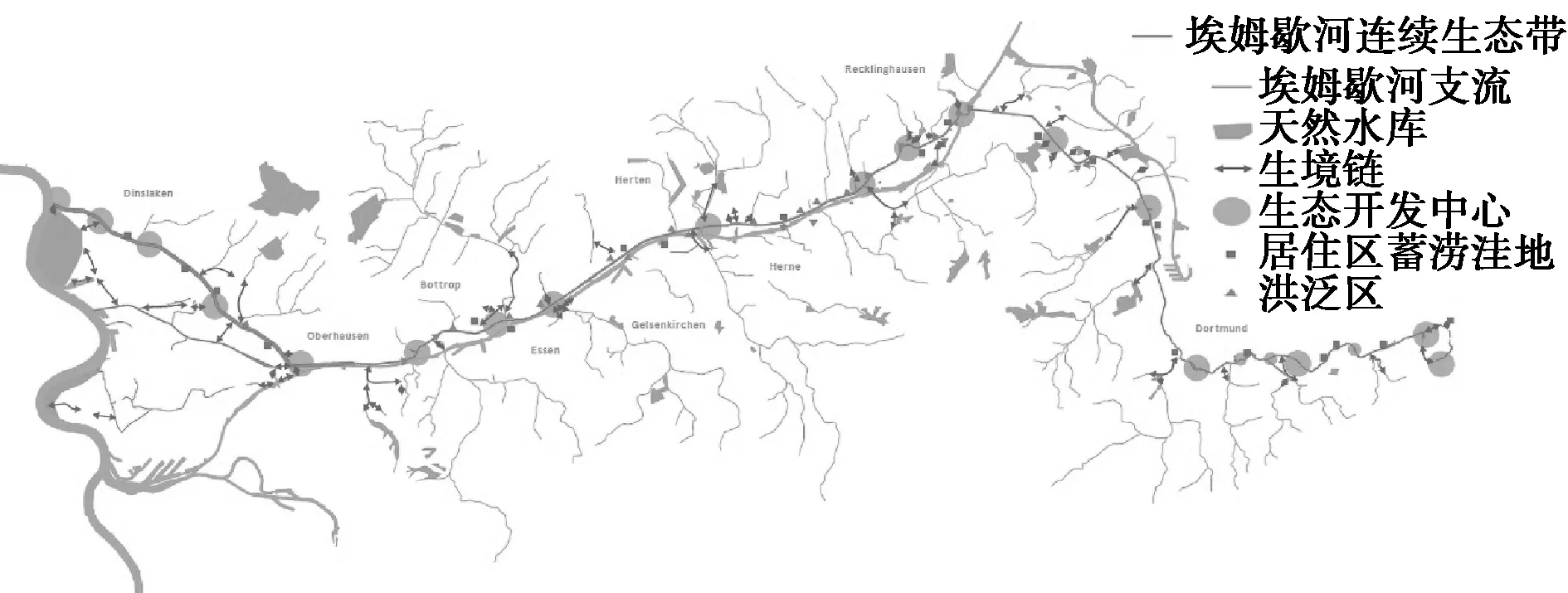

埃姆歇河是萊茵河的重要支流,位于德國西北部的北萊茵-威斯特法倫州,該河流為東西走向,起源于多特蒙德東南部,經過83 km在丁斯拉肯流入萊茵河,河床高差達到122 m,流經德國工業重地魯爾區[2](圖1)。埃姆歇河流域面積為865 km2,包含22個城市[3],流域總人口為220萬人。從19世紀60年代開始,埃姆歇河流域煤炭產業興起,多年產量逐步增加到100萬t/a,城市人口數量增多,但導致地面沉陷、洪水泛濫、居民生活污染排放增多等問題[4]。

煤炭業的快速發展、城市人口的增多,導致每天有大量的工業廢水和生活污水產生。當時,污水排放唯一路徑是排入埃姆歇河及其支流和開采沉陷區,造成地表水、地下水污染,洪水積存泛濫。20世紀20年代,埃姆歇河流域開始建設硬質渠道,露天明渠逐漸成為工業廢水和生活污水的受納水體,這對周邊區域居民的生活和健康帶來巨大威脅。從19世紀末開始,隨著埃姆歇河協會(EMGE)的成立,埃姆歇河開始了一個多世紀的治理之路。

圖1 埃姆歇河流域區位圖Fig.1 Location Map of Emscher River Basin

2 流域綜合治理歷程

2.1 流域治理歷程

經過一個多世紀的治理,埃姆歇河流域完成治理的河段及周邊生態已恢復到接近自然的水平,原本衰退的重工業基地也重新煥發生機,城市和社區品質得到大幅提升。回顧埃姆歇河整個治理歷程,分為4個階段:衛生條件改變階段(1906年—1949年)、現代化階段(1950年—1982年)、綜合治理第一階段(1981年—1990年)、第二階段生態治理(1991年至今)。與此同時,EMGE 1991年制定了長期規劃,2006年發布了埃姆歇河總體規劃,2020年計劃完成整個河道治理工程(圖2)。

圖2 埃姆歇河治理的時間軸線圖Fig.2 Timeline Diagram of Emscher River Management

2.2 綜合治理計劃

從1992年開始,埃姆歇河計劃用20年時間,完善流域內污水處理廠和地下隧道系統的建設,即灰色基礎設施的建設;用25-30年時間,對埃姆歇河及其支流開展生態修復,即河道的修復。另外,在全流域內開展雨水管理,建設綠色雨水基礎設施。在埃姆歇河沿岸集中設置4座生活污水處理廠和26座工業廢水處理廠,每年生活污水處理量為6.29億m3、工業廢水處理量為1 600萬m3;為保證污水輸進污水處理廠的重要途徑,埃姆歇河流域共建設地下深隧97 km;修復河道及岸線生態系統是埃姆歇河流域“重返自然”的開始,通過恢復或拓寬河道斷面、硬化岸坡恢復為生態岸坡、恢復河道彎曲等措施,恢復河道的自然生態功能;建設綠色雨水基礎設施,制定“15/15”項目,推廣雨水花園、下凹綠地、透水鋪裝、綠色屋頂等生態設施,提高流域雨水的滯納能力和凈化效果(圖3)。

圖3 埃姆歇河流域綜合治理計劃Fig.3 Comprehensive Management Plan for Emscher River Basin

3 綜合治理技術體系介紹

3.1 流域排水體制改善

圖4 埃姆歇河流域排水體制Fig.4 Drainage System of Emscher River Basin

新的埃姆歇河流域排水系統,通過合流制干管將生活污水和工業廢水進行集中收集、輸送到帶溢流的雨污混合水沉淀凈化池,并被輸送到埃姆歇河沿岸新建設的地下隧道系統,再在雨季污水處理廠的高負荷下運行處理,最后排入埃姆歇河,實現雨污混合污水的全面凈化處理。部分地下隧道系統中剩余的雨污混合水,先經過沉淀池沉淀凈化,再溢流到混合污水的塘-濕地凈化系統中進一步凈化,最終排入埃姆歇河支流[圖4(b)]。

德國埃姆歇河流域生態環境綜合治理的過程中,特別強調了對受污染徑流雨水的收集、調蓄、凈化與利用,無論是合流制下水道的溢流水(combined sewerage overflow,CSO),還是分流制雨水管道的徑流雨水,都收集、調蓄、處理與利用,用作水資源。除了雨季雨污混合污水通過市政污水處理廠處理外,還對溢流雨污水采用雨水沉淀池、雨水凈化塘和地表徑流人工濕地等方式進行處理(圖5)。

圖5 雨水凈化塘Fig.5 Rainwater Purification Pond

3.2 污水處理廠建造或擴建

3.2.1 流域污水分析

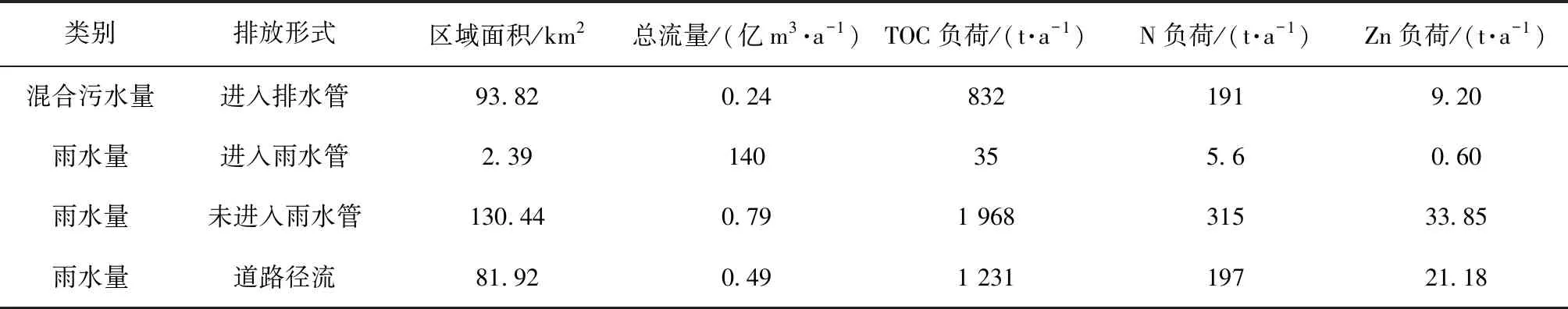

根據北萊茵-威斯特法倫州氣候、環境、農業和自然保護部(北威州環保部)發布的《北萊茵-威斯特法倫州污水處理發展與現狀》,埃姆歇河流域共48個主要水體,水網總長度達到335 km,據統計,2012年埃姆歇河水量達到4.5億m3/a。埃姆歇河流域的主要污染源包括生活污水、工業廢水、硬化地面徑流雨水,會對水體和生物棲息地造成重大影響。根據德國北威州環保部對埃姆歇河流域的污水和雨水的統計分析,得到流域污水雨水排放基本信息,如表1所示。

表1 埃姆歇河流域污水雨水排放情況Tab.1 Sewage and Stormwater Drainage in Emscher River Basin

3.2.2 市政污水處理廠

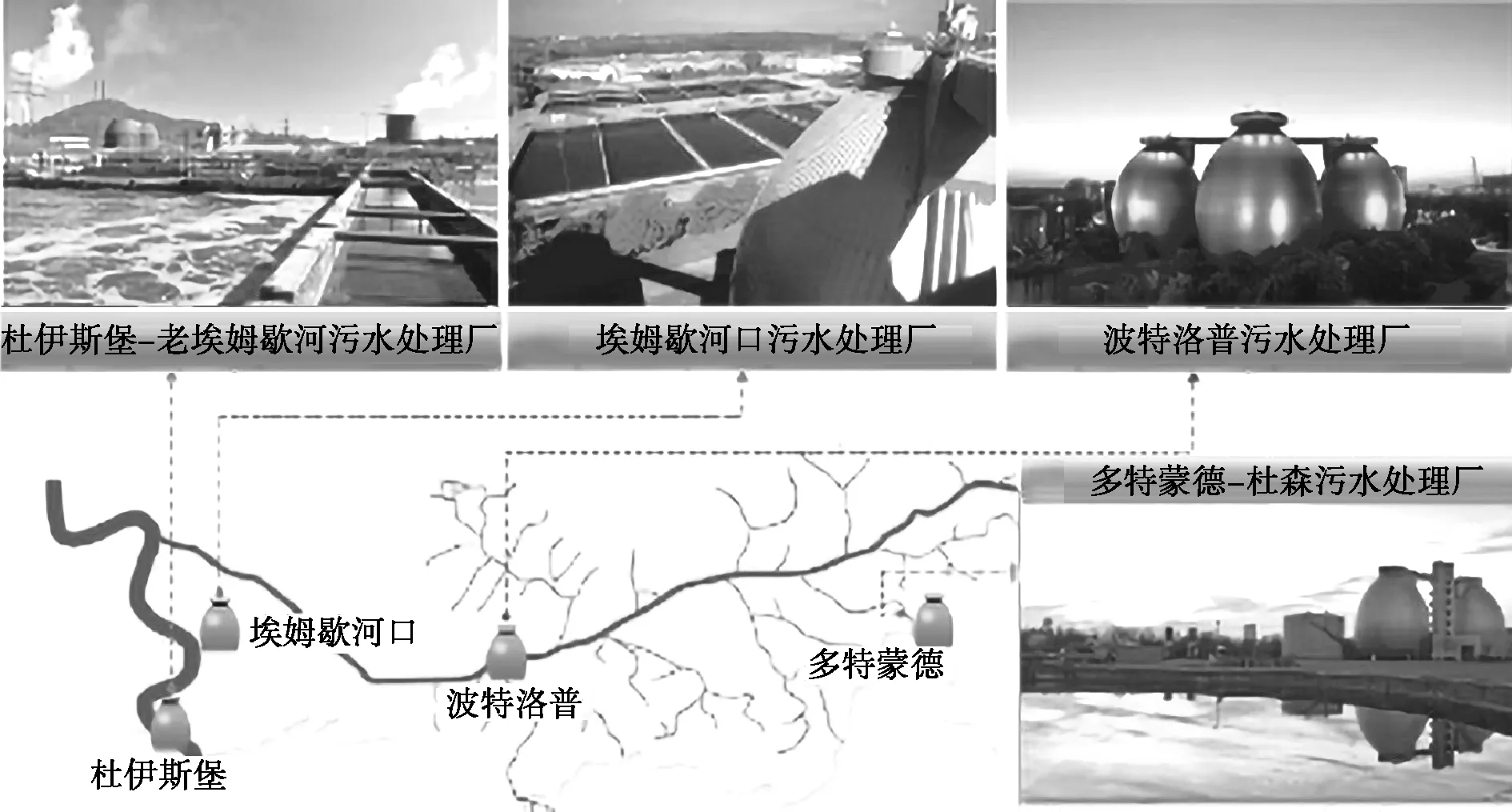

建造或擴建污水處理廠是改善埃姆歇河流域水環境問題的第一步。在埃姆歇河沿岸埃共建設4個集中式市政污水處理廠進行二級生物處理,分別是埃姆歇河河口污水處理廠、多特蒙德-杜森污水處理廠、波特洛普污水處理廠以及杜伊斯堡污水處理廠(圖6)。2012年,4座污水廠的總處理污水量為6.29億m3。

圖6 埃姆歇河流域市政污水處理廠分布圖Fig.6 Distribution of Municipal Sewage Treatment Plants in Emscher River Basin

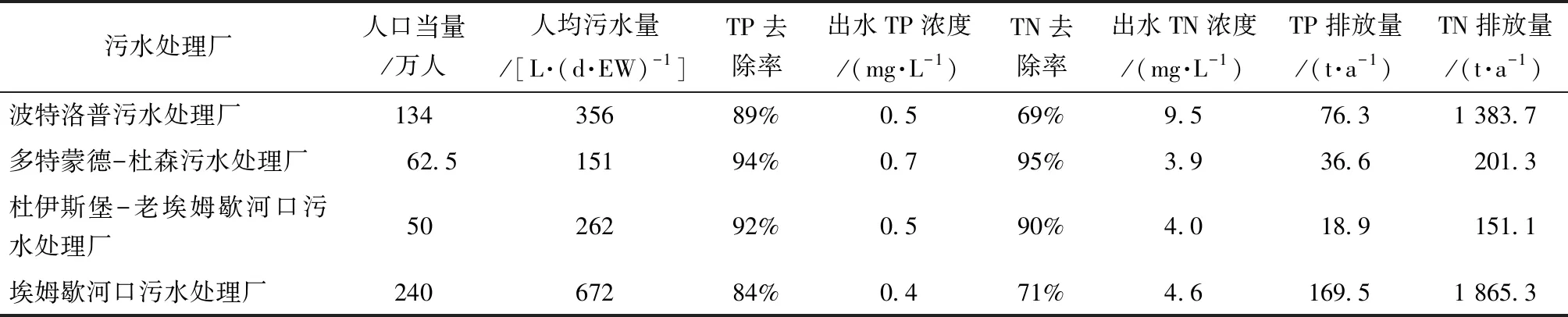

多特蒙德-杜森污水處理廠服務人口為62.5萬人,人均污水排放量為151 L/(人·d),污水處理量為94 375 m3/d;波特洛普污水處理廠是1929年在此建立的第一座污水處理廠,僅為機械澄清設施,處理負荷為134萬人口當量;杜伊斯堡污水處理廠服務居民人口為37.5萬人,其中,24萬人產生家庭生活污水,其余為蒂森克虜伯的工商業廢水;埃姆歇河口污水處理廠早前處理大量的河水以及上游污水處理廠凈化后的出水,為保障埃姆歇河河水的干凈提供了最后一道防線,2017年后轉變為傳統城市生活污水處理廠,從地下隧道中取雨污混合物污水進行處理,重建后將配備雙層沉淀系統,處理效率提升日最大流量為16.5 m3/s,處理負荷相當于230萬人口當量[6-8](表2)。

表2 埃姆歇河流域所有市政污水處理廠的處理效果Tab.2 Treatment Effectiveness of All Municipal Sewage Treatment Plants in Emscher River Basin

根據“污水條例”,規模>10萬人口當量的市政污水處理廠出水TN必須低于13 mg/L。考慮到污水處理廠對營養物質削減的要求,如果TN的去除率低于75%,則需采取行動。在埃姆歇河流域,所有污水處理廠都滿足所要求的污染物排放濃度。

3.2.3 工業廢水處理廠

3)道路綠化帶宜疏密相間,在路外有重要景觀節點,不宜過多用道路景觀進行遮擋,保證駕駛人在行駛過程中能同時能享受豐富的沿江風光。

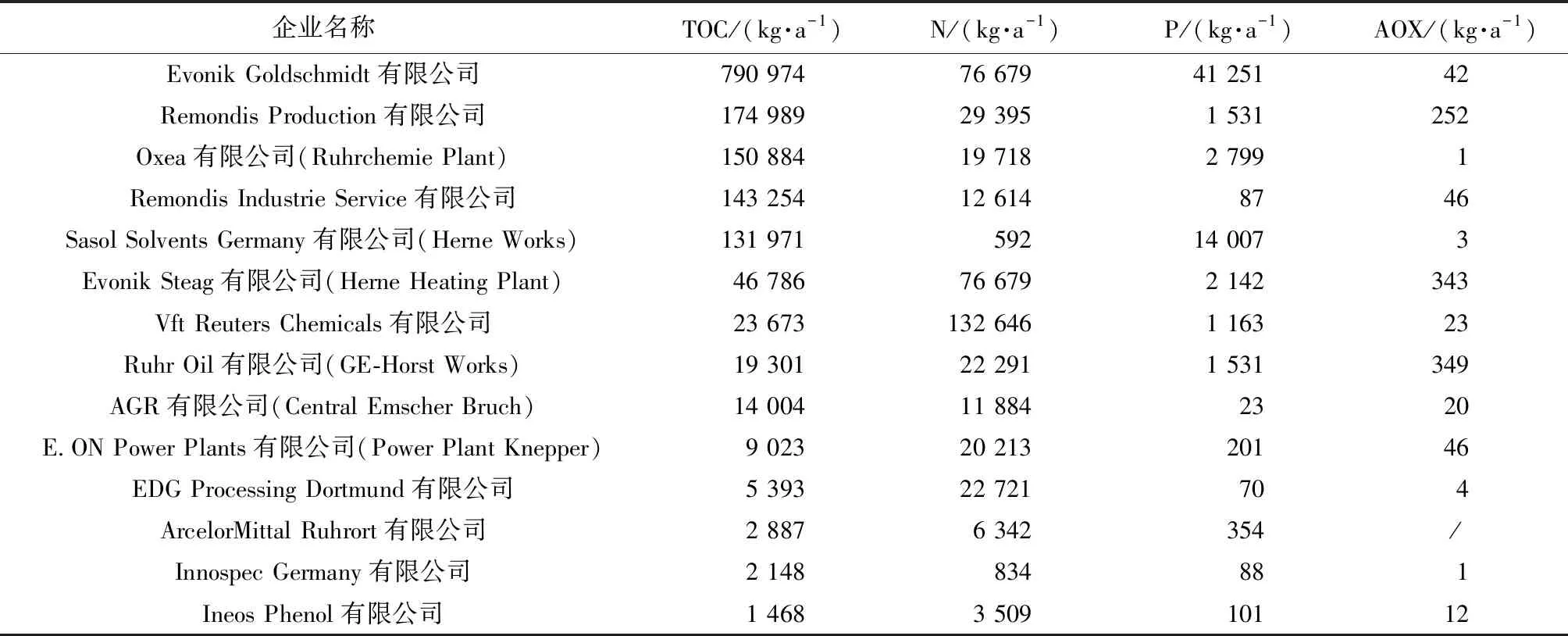

在埃姆歇河流域有60家工業企業進行污水和冷卻水的處理。與城市污水相比,工業廢水較少,為1 600萬m3/a。經處理的工業廢水也排入埃姆歇河,并通過埃姆歇河口污水處理廠進行凈化。流域中主要工業企業的污水排放參數如表3所示。

表3 埃姆歇河流域主要工業企業污染物排放量Tab.3 Pollutants Discharge from Major Industrial Enterprises in Emscher River Basin

3.3 地下深隧系統構建

地下深隧系統是埃姆歇河流域污水、雨水全面截污的重要措施(圖7)。在雨季時,埃姆歇河流域的合流制地下深隧中進入大量雨水,在污水處理廠遇到超出負荷時,地下深隧將雨水存儲于澄清池中,可防止系統崩潰。作為混合污水的地下儲池,不會被污水處理廠立即處理,在雨水消退后,儲存的雨水逐漸進入污水處理廠進行處理。經過地下深隧系統中的雨水溢流池和排水管渠,初期雨水中的污染物已經沉降在其底部,即使臨時存儲池被充滿,高度稀釋和機械預澄清的廢水也可以直接排入水體,不會對水體帶來太大壓力。

圖7 地下深隧系統分布圖Fig.7 Distribution Map of Underground Tunnel System

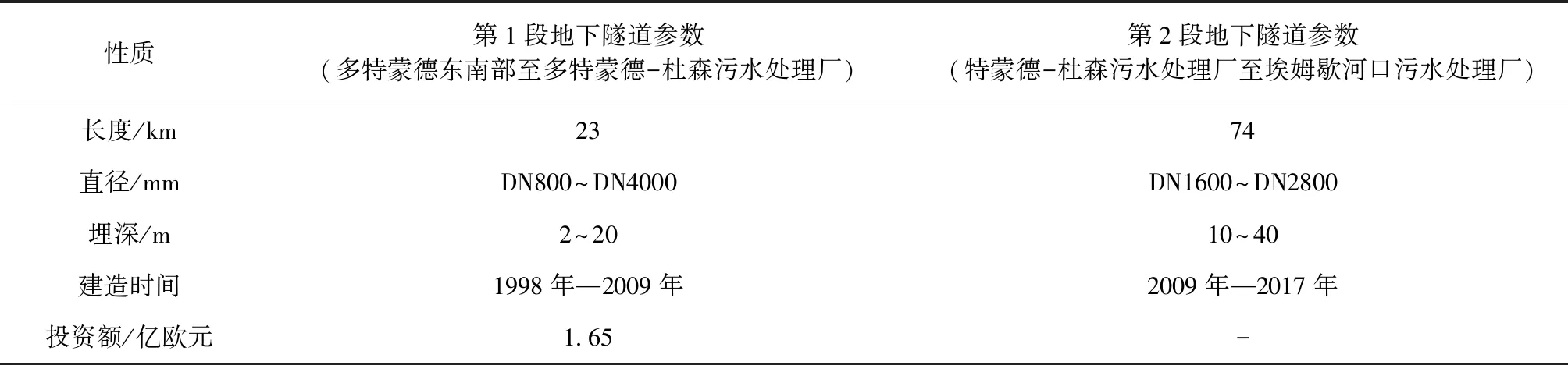

埃姆歇河沿岸地下深隧系統是全世界最長的地下排水系統,分為2段:第1段由多特蒙德東南部至多特蒙德-杜森污水處理廠;第2段由多特蒙德-杜森污水處理廠到埃姆歇河口污水處理廠。如表4所示,第1段長度為23 km,直徑為800~4 000 mm,埋深為2~20 m,于2009年施工完成投入使用,負責將沿岸所有污水和受污染的雨水通過地下隧道排入污水處理廠處理。第2段地下深隧長度為74 km,直徑為1 600~2 800 mm,埋深為10~40 m,于2017年內完工,負責收集河道沿線污水、受污染雨水以及處理后的工業廢水,并經3個大型提升泵站(蓋爾森基興泵站、波特洛普泵站、奧博豪森泵站),提升進入波特洛普污水處理廠和埃姆歇河口污水處理廠處理(圖8)。

表4 地下隧道系統建設參數Tab.4 Construction Parameters of Underground Tunnel System

圖8 第二段地下隧道各管段參數詳圖Fig.8 Detailed Drawing of Parameters in Each Section of Second Underground Tunnel

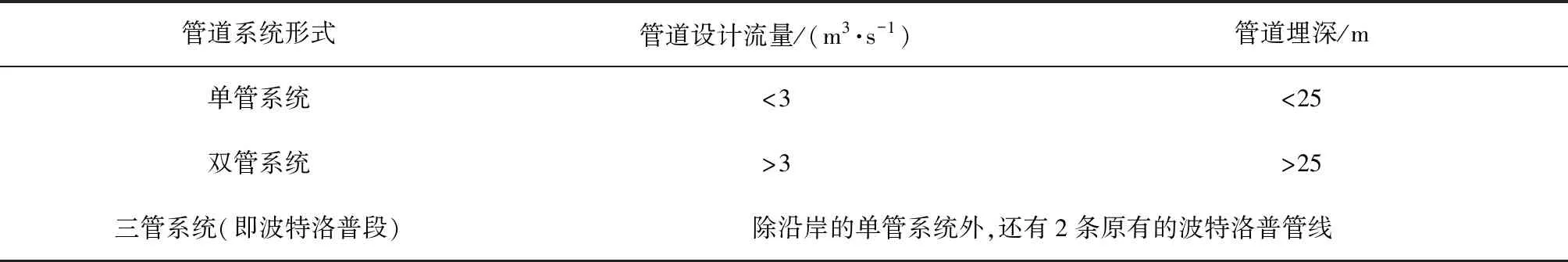

埃姆歇河的截流總干管為成本較低的單管道合流制管道,從多特蒙德-杜森污水處理廠至蓋爾森基興泵站之前2.6 km形成一標段,總長度為47 km,為單管系統。隨著管道埋深的增加,考慮到單管系統發生故障而造成的功能喪失,從胡勒布魯克至蓋爾森基興泵站之間采用雙管道系統。廢水流量超過3 m3/s或管道埋深超過25 m的地區,管道必須設計為雙管道(表5)。在波特洛普污水處理廠中,有一個特殊的解決方案:當現有的雙管系統液壓系統出現故障時,可由第3條管道補充。地下隧道沿程坡度為1.5‰~1.7‰,在蓋爾森基興泵站之前坡度較大,為1.6‰~1.7‰,從蓋爾森基興泵站往后的管段坡度均為1.5‰。

表5 第二段地下隧道各管段系統技術參數Tab.5 Technical Parameters of Each Section of Underground Tunnel in Second Stage

埃姆歇河流域地下深隧系統是一套龐大的工程技術系統,從規劃設計到建造運營,歷時近30年,投資量巨大,是結合德國經濟社會發展情況,經過長期規劃論證后的決策,且分階段實施驗證效果。但是,它的建設是在德國雨污水收集排放處理系統日趨完善的基礎上提出的,從這一技術系統應用的工程技術和時代條件背景,以及德國埃姆歇河流域生態環境綜合治理的歷程來看,這是近30年實施的重大工程,是流域“重返自然”的又一鋪墊。

3.4 河道生態修復體系

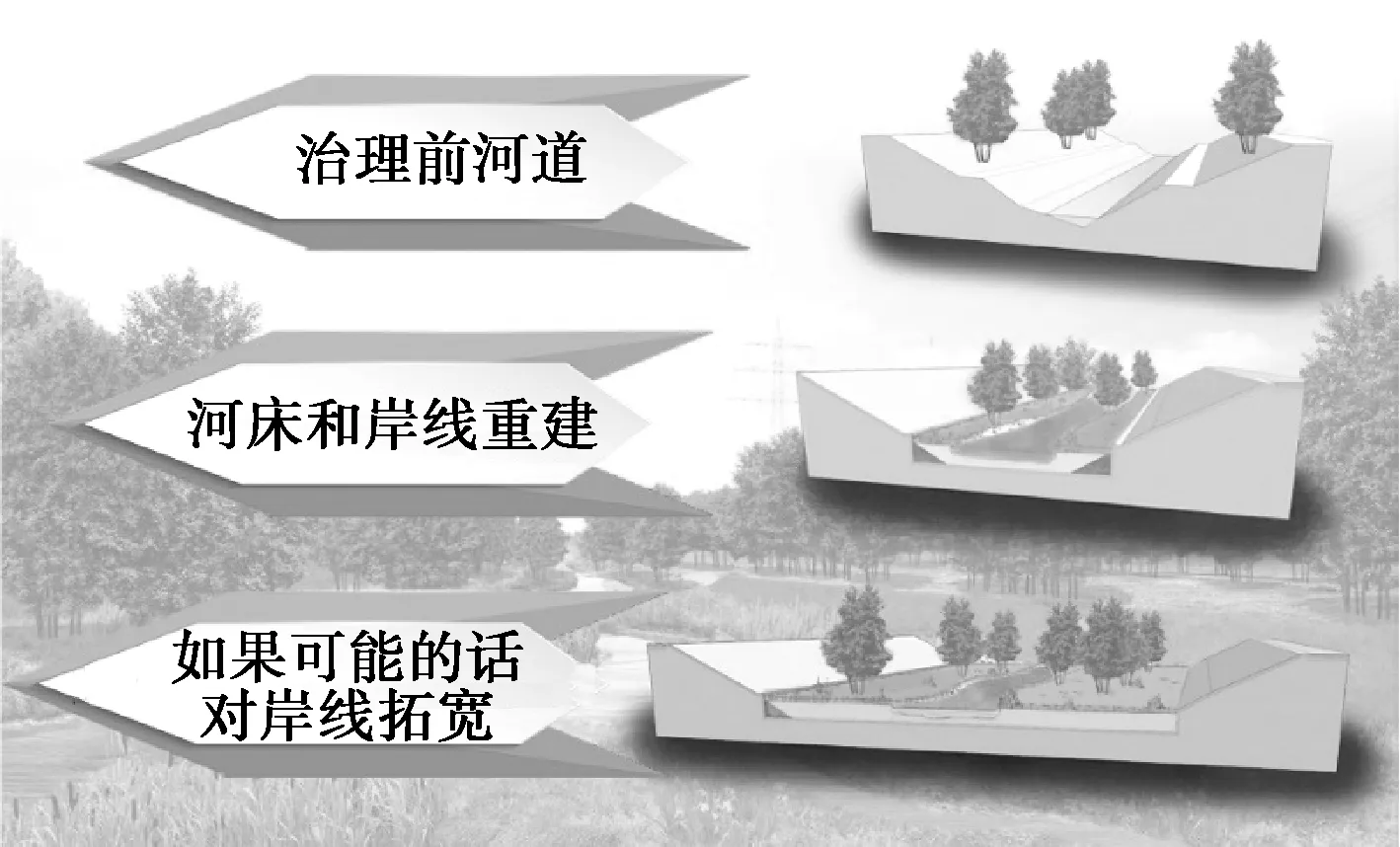

在污水處理和截污干管建設后,對河流和小溪的河床、岸線進行生態恢復,給河道提供更多的水域空間[9]。EMGE先后制定了重返自然、藍綠生態網絡、生態屏障等生態修復工程,以改善城市氣候和水的自然循環。一是通過恢復或拓寬河道斷面,使河道生態更有連續性和延伸性;二是逐段將梯形河槽恢復成自然河道,但按防洪要求保留原有堤壩;三是使河道彎曲,增加河道的水力粗糙度,降低河道水流速度。重返自然從埃姆歇河支流開始,到目前,已經拆除了120 km的開敞式硬質污水明渠,并建立了大約相同長度的人行道和騎行道(圖9)[10-11]。

圖9 濱水步道和騎行道路Fig.9 Waterfront Trail and Cycling Road

與此同時,從源頭到萊茵河的河口,對埃姆歇河流域中每一條河流進行生態空間優化(圖10),織成一張整體生態網絡[12],以促進整個流域生態系統功能的提升,形成一個連續的、多樣化的水生生物生態功能區,在埃姆歇河1~3 km內建設生態走廊,并將走廊進一步拓展到周邊區域,形成“藍綠生態網絡”(圖11)。藍綠生態網絡的構建意義主要是實現了城市人工環境到河道自然生態環境的緩沖空間,最大限度地減少人工活動對自然水系的干擾。

圖10 埃姆歇河支干流河道斷面生態修復方式Fig.10 Ecological Restoration Method of Channel Section of Emscher Main and Branch Streams

圖11 埃姆歇河流域生態網絡Fig.11 Ecological Network of Emscher River Basin

埃姆歇河入萊茵河河口處有大約6 m高的跌水堰,該堰成為埃姆歇河與萊茵河之間的一道生態屏障,魚等生物無法通過[13]。從2014年開始對該河口進行建設,形成一個0.2 km2的水草甸地區,建成后的河口根據萊茵河水位波動,形成充滿水的塘、濕地和溪流(圖12)。

圖12 埃姆歇河匯入萊茵河入河口處Fig.12 Emscher River Joining Rhine River into the Estuary

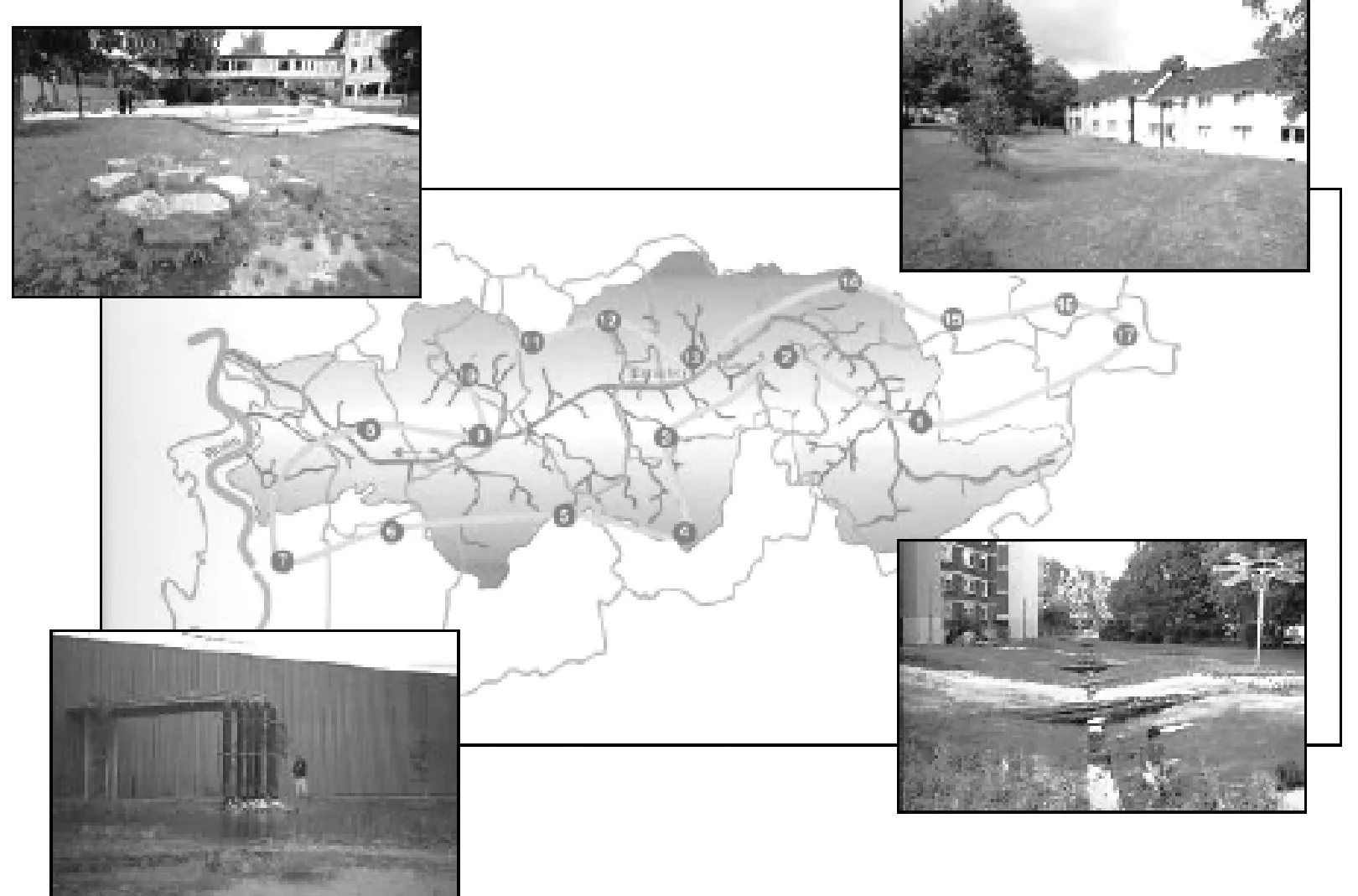

3.5 綠色雨水基礎設施建設

圖13 埃姆歇河流域雨水管理項目路線圖Fig.13 Roadmap for Emscher River Basin Stormwater Management Project

為了降低排入埃姆歇河的雨水量和徑流污染負荷,EMGE采用自然的、分散的方式進行雨水原位凈化,避免雨水直接從匯水片區快排排入合流制管網中。自20世紀90年代以來,埃姆歇河流域實施了許多最佳管理實踐(best management practices,BMPs)項目,從2000年進入了大范圍實施的階段,埃姆歇河地區也稱為“城市雨水管理”(urban storm water management, USWM)的先驅者之一(圖13)。城市雨水綠色管理,一方面減少雨水進入下水道系統,可以降低傳統雨污水處理基礎設施的建設規模和運營成本;另一方面,就地利用也有利于降低內澇和洪水風險,同時,可改善微氣候,并營造良好的城市景觀。

埃姆歇河協會與周邊17個城鎮達成協議,在未來15年內計劃降低15%的雨水徑流進入下水道系統,稱為“15/15”項目,其戰略目標是將徑流量(流量和峰值流量)減少15%,為此形成了“未來暴雨公約”[14]。雖然公約要求只對15%的雨水徑流進行原位消納,雨水徑流總量控制比重相對較少,但在總不透水面積為266 km2的情況下,可切斷的雨水徑流約為26.4億m3/a,這對埃姆歇河流域雨水的排放具有重要意義。除在雨量上嚴格控制外,也應特別重視入滲雨水可能對地下水帶來的污染,以及可能對建筑物、構筑物結構安全造成的影響,提出相應保護距離,為此EMGE建立了綠色雨水標準規范及指南,如DWA-A 138E標準[15]和DWA-M 153E標準[16]。

埃姆歇河流域建立了許多綠色雨水基礎設施管理工程項目,涉及建筑小區、公園廣場和城市水系等方面。例如,韋爾海默馬克小區雨水控制與利用、波茨坦廣場雨水調蓄與循環系統、鳳凰湖(Phoenix See)水質凈化回用系統均是埃姆歇河流域綠色雨水基礎設施建設的典型代表。韋爾海默馬克小區是現代化住房小區,該小區屋頂面積達到16 600 m2,通過采用雨水滲透系統,將小區屋頂產生的干凈雨水,直接匯集到小區低洼處的雨水調蓄塘和植草溝渠進行滲透(圖14),不能滲透的超量雨水溢流排入雨水排放管道,最終進入埃姆歇河。小區機動車路、廣場、人行道等污染較為嚴重的雨水徑流,通過雨水篦收集進入下水道系統,與生活污水一起進入污水處理廠處理。通過分類布局與設計,不僅保護了埃姆歇河水環境,也提升了小區環境品質,且排入下水道的雨水漸少,雨水收費降低,租金附加成本下降,該項目獲得EMGE頒發的“水印”獎。

圖14 韋爾海默馬克小區滲透調蓄系統Fig.14 Penetration and Storage System of Community

波茨坦廣場雨水調蓄與循環系統分為屋面雨水調蓄利用系統和景觀水體循環凈化系統[17],主要設施包括:綠化屋頂面積為40 000 m2,雨水儲存池容積為3 500 m3,人工湖面積為12 000 m2,用于雨水處理的人工濕地為1 200 m2,屋面雨水收集凈化后補充景觀水體,多余的水通過溢流管排入蘭德維爾河,景觀水體中的水通過循環凈化維持整個景觀水體的水質(圖15、圖16)。

圖15 波茨坦廣場雨水控制利用系統流程Fig.15 Process Flow of Rainwater Control and Utilization System in Potsdamer Platz

圖16 波茨坦廣場景觀水體凈化濕地Fig.16 Landscape Water Purification Wetland in Potsdamer Platz

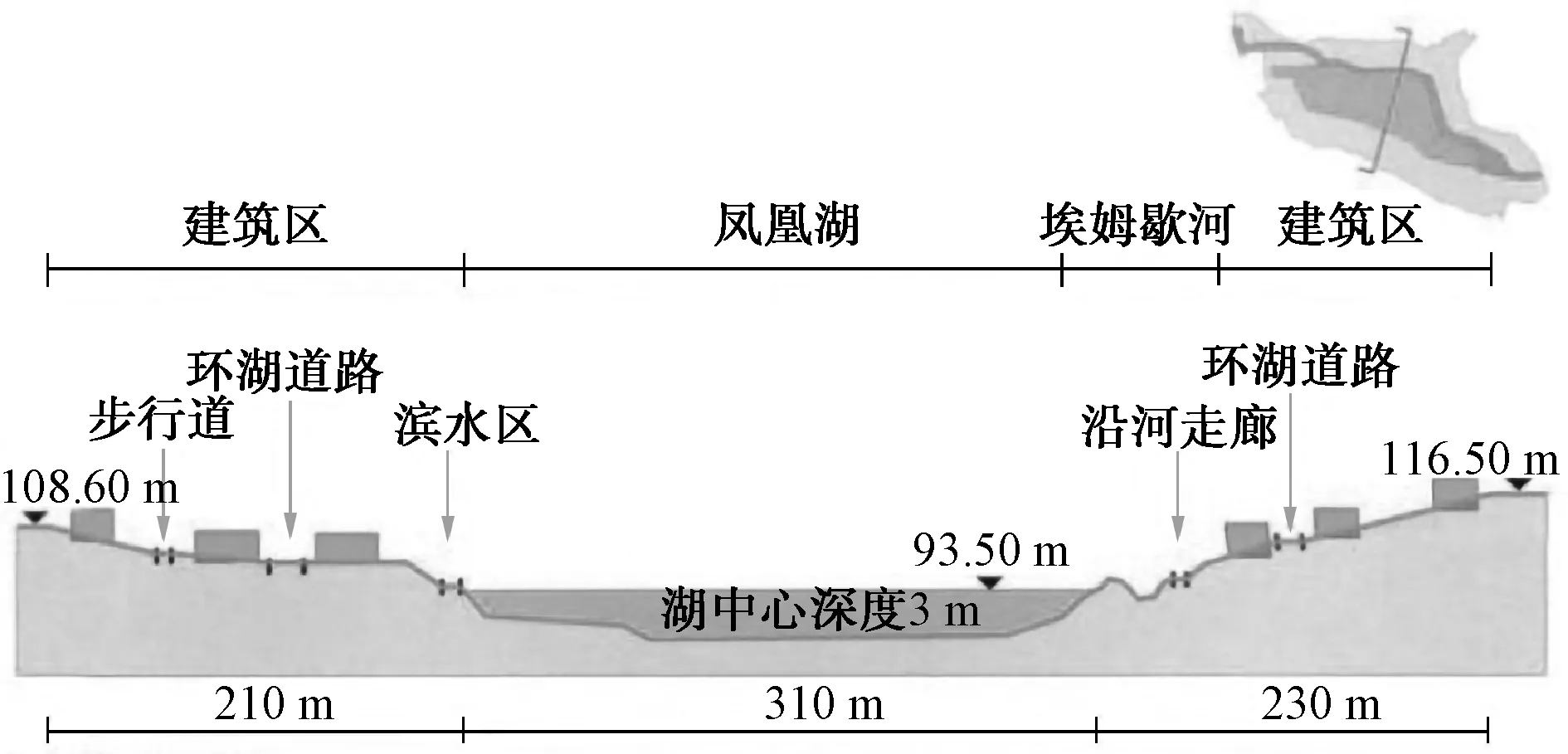

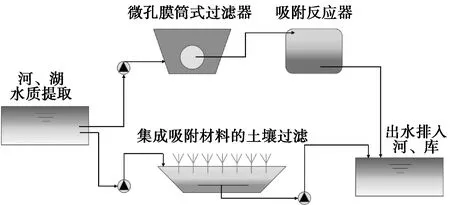

鳳凰湖靠近埃姆歇河的源頭[18],主要承擔雨水收集儲存和洪澇調蓄功能,改造前為鳳凰煉鋼廠所在地,河水通過1根管道流過,改造后原有的鋼廠搬遷,場地開挖形成了人工湖,其岸線長度為1 230 m,最大湖寬為310 m,水深>4 m,容量約為600 000 m3,湖面面積為0.316 km2。鳳凰湖處于整個區域的最低處,有利于通過重力排水調蓄周邊區域的雨水。埃姆歇河沿湖北岸流過,鳳凰湖在超過最高蓄洪水位后,向埃姆歇河排水。鳳凰湖和埃姆歇河岸線均為生態護岸(圖17),沿岸的道路均采用透水鋪裝,并配有線性排水溝槽和具有調蓄功能的樹坑。為了保證湖體水質,在岸邊新建1個膜過濾器和蘆葦濾床的磷酸鹽去除站,以確保鳳凰湖泊的磷濃度處于穩定平衡狀態(圖18)。

圖17 鳳凰湖區域斷面圖Fig.17 Cross Section of Phoenix See

圖18 鳳凰湖除磷工藝流程圖Fig.18 Phosphorus Removal Process Flow Chart of Phoenix See

4 結論與啟示

埃姆歇河流域生態環境綜合治理從衛生條件改變階段到現代化階段,再到綜合治理第一階段,最后到生態治理修復階段,一直持續至今,歷時100多年,從時間和空間上制定了切實可行的規劃策略。首先,在排水體制上進行系統性規劃布局,合理確定了雨污水排水路徑和處理模式,完善了生態修復路徑;其次,構建完善可靠的雨污水收集管網和構筑物、適應雨污混合污水的市政污水處理廠、高標準的工業廢水處理廠等灰色基礎設施,建立起不可逾越的第一階段;最后,建立沿河地下深隧截污-凈化系統、流域支干流藍綠生態網絡和城市綠色雨水基礎設施等體系,形成城市人工環境與自然生態環境之間“點-線-面”的緩沖系統,實現了流域“重返自然”美好向往的第二階段。埃姆歇河流域生態環境綜合治理的成功,除了得益于科學的工程技術措施外,也包括一些保障措施(如法律條文、標準規范、民眾參與、社會資本)的投入。

當前,在我國新型城鎮化建設和城鄉融合發展不斷推進的過程中,水污染防治攻堅戰進入承上啟下的關鍵階段,學習埃姆歇河流域水生態環境綜合治理,科學理性認識各項技術體系的階段性和長期性。在“灰色治理為前、生態修復為后”的前后思想下,將河道環境生態治理與河流生態系統保護統籌考量,盡量保留河岸地貌的復雜多樣性,兼顧景觀與生態內涵的統一,將保護河岸植被和水生生物棲息地貫穿河流綜合治理的始終,努力實現“生態化治污”,這對我國流域水生態環境向“重返自然”的美好愿景前進具有重要借鑒意義。