我國甘蔗糖業自主發展的策源地—50年代廣東糖業公司

保國裕,利 民

(廣東省科學院生物工程研究所,廣東廣州510316)

0 前言

廣東糖業公司隸屬領導和名稱的演變,從1949年11月,接管東莞糖廠、順德糖廠、市頭糖廠籌建處后,集中東莞、市頭兩廠駐穗辦事處人員而組成的,初期暫定名為廣東糖業公司;1950年1月改為廣東省人民政府工業廳糖業管理局;1950年7月又改為廣東省人民政府糖業公司;1953年6月收歸中央輕工業部直接管理,改稱國營廣東制糖工業公司,設在廣州市沙面(見圖1),負責管理榨蔗1000 t/d以上的國營大型糖廠;1955年4月省委批準成立廣東地方國營制糖工業公司,地址在佛山,是廣東省工業廳直接領導的省級專業企業機構,負責管理粵中地區的地方國營、公私合營省級糖廠,同時對縣級糖廠的生產計劃、技術指導、企業管理、供產銷平衡加以指導;1956年3月廣東省糖業局改為廣東省糖業公司;1957年7月國營廣東制糖工業公司與地方國營制糖工業公司合并,改稱廣東制糖工業公司,統管全省制糖工業,受省食品工業廳(后改為輕工廳)及中央食品部雙重領導。國營廣東制糖工業公司自1957年7月劃歸省食品工業廳領導以來,曾先后改為制糖工業處、甘蔗化工處、制糖工業局、制糖造紙工業局、制糖造紙工業公司。本文介紹廣東糖業公司內部的主要業績。

廣東糖業公司成立后,接管了上世紀30年代從國外購買由于舊社會管理不善已殘缺不堪的幾間機制糖廠,在不到10年時間,不但恢復了殘缺廠的生產,且自主設計、建設了多間國產大型新糖廠。廣東糖業公司從人才、制度和管理上采取了一系列有力措施,為廣東糖業的恢復和發展奠定了堅實的基礎,打開了發展的新局面。

圖1 廣東糖業公司辦公地址一沙面復興路44號

1 廣東糖業公司成立

1.1 機構概況

1949年10 月14 日廣州解放,黨派遣久經革命鍛煉的邢貽行、白烽、葉澤權同志到廣州,成立蔗糖工業軍事接管小組,接管舊政府資源委員會的廣東糖業,邢貽行任軍事代表;成立糖業公司,隸屬廣東省人民政府工業廳領導。辦事機構設秘書室、技術室、農務室和業務室,魯納任秘書室主任、黃振勛任技術室主任、陳怡林(農藝師)任農務室主任、鐘敬環任業務室主任。其中,秘書室下設人事組、秘書組、行政組,陳明洛任人事組長、劉敏修任秘書組長。

1949 年 11月,成立東莞糖廠、順德糖廠軍事接管小組。白烽任東莞糖廠軍事代表,唐強任廠黨支部書記兼工會主席(管生產),蘇甦任行政課長;葉澤權任順德糖廠軍事代表,孔剛任工會主席,侯秀斯任人事股長,賴清為成員。

1950 年初食品工業部決定成立部屬”國營廣東制糖工業公司”,邢貽行任經理,白烽、葉澤權任副經理,分別分管糖廠生產、設備維修和基建。1952年邢貽行調至食品工業部,白烽任經理,李健行、卜尉任副經理[1]。

1.2 公司管理機構

1.2.1 黨委會

書記:陸熒;組織部長:許足誠;及宣教人員。

1.2.2 總工程師技術責任制

總工程師:黃振勛;副總工程師:馮達。

1.2.3 行政

辦公室:主任高枚(珠江縱隊老革命)、張吟秋。

監察室:主任萬國稔(南下干部)。

人事科:科長李桂敏(女),1955年由麥啟華 (珠江縱隊老革命)接任。

秘書科:科長陳明洛(歸僑老革命)。

勞動工資科:科長侯秀斯、周綺文。

保衛科:科長何道友、呂佩元、劉海青。

供銷科:科長沈士玉。

1.2.4 生產技術管理

技術室:主任黃振勛,副主任馮達。

因黃振勛于1952年10月調食品工業部,1953年3月起唐強接任主任,副主任馮達、黃廉章;1956年主任楊銘譜(老游擊隊員),副主任馮達。

農務科:科長陳怡林(農藝師)。

計劃科:科長馮加樂、魯納 (1940年參加新四軍,經歷過抗日戰爭和解放戰爭的革命老干部);1952年3月起由唐強接任科長至1953年初;之后由李士熊(東江縱隊老革命)接任。

會計科:科長徐亞夫(老會計),副科長邱錦智、王邦模(進步青年、會計);后由王邦模接任科長,他在制定先進的財務制度方面做出了較大貢獻。

2 廣東糖業公司成立后主要工作

2.1 復建、引進及自主新建我國首批國產大型糖廠

1949年11 月起,軍管會將東莞、順德這2間糖廠復產后,又復建、復產市頭糖廠和揭陽糖廠。廣東糖業公司成立后,設立設計工程處,負責對擬引進波蘭及東德成套設備建設的江門糖廠和廣州糖廠進行審查、選址勘察等工作;同時進行國產化中山、南海、陽江、紫坭糖廠的基建前期工作及設計、設備制造、安裝等工作。

2.2 集賢才,從甘蔗抓起創建2個甘蔗試驗基地

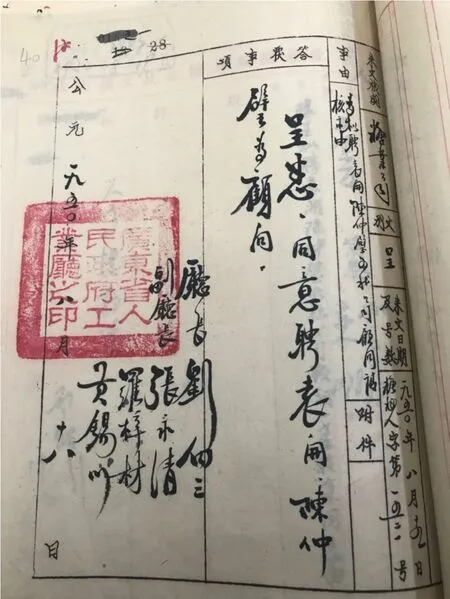

幾位有遠見卓識的經理深知人才是辦好企業的首要因素,招聘的上述機構主管均是在業務上曾取得成就的賢才。如總工黃振勛留學美國專攻制糖工程,1937年回國后,歷任國內多間糖廠廠長,對生產管理和技術有著豐富的經驗,1949年親自把臺灣糖機拆運回大陸;馮達是自1937年歷任國內多個糖業機構主管(包括臺灣糖業公司)的資深專家。除此,生產技術室還招聘了多位有制糖專業特長的資深專家,如糖機專業的何敬舉、盧翰璉、區壽康、鐘明魯;化工專業的林樂新、曹銘先、黃廉章等。此外,還從資深專家中聘請幾位在民國時期對糖業發展有經驗和貢獻的顧問,如解放前夕堅持守衛東莞糖廠的洗子恩,任高級顧問;又如留學德國的農學博士、學成在廣東中山創辦了7間小型糖廠和成立惠農公司(當地人民還為袁開樹碑立傳)、曾任職臺灣糖業公司的袁開,任農務科顧問;又派曹銘先教授專程赴香港邀聘致力工業建設的經濟學家、實業銀行兼廣州市立銀行的陳仲璧,任高級經濟顧問(見圖2)。

上世紀 30年代 6間機制糖廠雖生產能力可達5000~6000 t/d,理應產糖5~6萬t/年,但實際產糖只有2萬t/年[2]。為謀求糖業發展,公司領導班子咨詢上述顧問,顧問專家指出:主要原因之一在于原料蔗未理順,認為在生產技術和政策方面首先要理順原料蔗的產量和質量,提出甘蔗的高糖、高產、高抗必須從品種和栽培技術做起,建議創辦甘蔗試驗場進行試驗和示范推廣,而且此項工作刻不容緩[3]。由此,由葉澤權經理和陳仲璧顧問負責與當地政府協商在順德五沙鄉征集土地,建立甘蔗試驗場;還聘請在中山大學農學院任教的王鑒明和臺灣回來的甘蔗專家鄧重濤開展研究工作。陳仲璧在此項工作成績突出受到好評,事后被順德人民推選為順德縣第一屆人民代表,及后又推選為廣東省人民代表。

與此同時,為試驗不同土質和氣候環境對甘蔗生產的影響,公司又建立了粵東甘蔗試驗場,以研究適應粵東地區的甘蔗品種和栽培技術。

圖2 廣東糖業公司聘請顧問的函件

2.3 建立生產管理3大制度

20世紀 50年代我國蔗糖產業發展迅猛,但當時建成的10多間國產化糖廠,在生產管理方面一時未能跟上,出現了生產事故;而計劃、財務管理混亂等也有諸多問題。在公司領導下,技術室組織 3個組分別多次帶領技術人員下廠調查研究,結合生產情況制定了多項規章制度。

2.3.1 計劃管理制度

制訂了作業計劃、安全規程、崗位操作規程、班報、日報、期報、調度制度等;還制訂了科室管理人員職責范圍,規定每個崗位擔負的職責、權力與責任等。

2.3.2 技術管理制度

為了制訂作業計劃、準確調度、安全生產和提高生產效率,需要一套能較準確計算生產過程的物料(糖)、汽、電、水平衡的調度方法。然而在物料計算中,從壓榨至蒸發(糖漿)工段較簡單,但煮煉工段(包含煮糖、助晶、分蜜)則較復雜,難度較大,過去多憑煮糖技師經驗來調度,不盡合理,技術室主任帶領新老技術人員共同探討與研究,找出合理、準確的計算方法。此法在順德糖廠煮煉車間(主任陳誨師)進行生產驗證,由此煮糖工段物料平衡計算方法便成功定案。

2.3.3 財務管理制度

1950 年開始實行財務核算制度。1953年起要編財務收支計劃,實行班組核算,指標下達到班組,根據質量指標,制訂出成本與利潤指標。

為保證3大管理制度切實執行,實現安全、優質、高效、高利潤的效果,車間配備3大員——計劃員、成本員、材料員。

公司制訂的3大先進管理制度,成為廣東管理最先進的企業,促成廣東蔗糖業實現躍進式發展,并對廣西、云南、福建、江西等地發展蔗糖業起到示范作用。

2.4 創辦公司實驗室——為新建廠勘探選址測定基本數據

20世紀 50年代糖業公司租沙面一幢小洋房辦公,技術室只在1間約50 m2的大廳辦公。由于基建選廠址和購置儀器日益增多的需要,為了開展工作,1954年在小洋房西側圍墻邊搭建1間十分簡陋的小實驗室,就在那里進行了多間引進糖廠(江門、廣州糖廠)和多間國產化糖廠(中山、南海等廠)的基建勘探,如土壤地質、水質及建廠需要的主要原、輔材料(煤、石灰、硫磺)等的測定,因為這些項目測定,在當時的糖廠化驗室尚未有條件做,如煤的有機元素分析、煤的熱值、土壤的物理性能等項目。當時該實驗室只有1位年輕技術員承擔,卻為選址和設計提供了有效的參考數據。

2.5 選購國內外優質品牌儀器供生產查定

借從國外引進糖廠設備之便,大膽購買當時較難買到的國外儀器,以及檢測需要的國產先進儀器。向國外選購生產查定和研究需要的儀器,如偏光儀看晶粒、多種型式的防垢器等,這些在當時較貴重儀器設備,糖廠尚未有條件購買,公司拿這些儀器下廠,可以進行生產查定和開展研究工作,深受糖廠歡迎。

2.6 學習借鑒國內外先進管理經驗

1952 年公司經理遵照食品工業部指示,為制糖工業進入發展期作出部署,安排學習國內外先進管理經驗。從1952年起,公司共派出4批次,12~15人/批,帶隊人分別為邢經理、白經理、卜副經理和生產技術室主任唐強。他們不僅去甜菜糖廠、紡織廠、造紙廠學習;而且到大慶油田取經。1953年組織生產管理人員赴蘇聯、捷克考察。1956年組織設計人員到蘇聯、波蘭學習考察,唐強、蘇甦、何敬舉等都有參加。1956年中國-波蘭技術合作會議,研究江門糖廠建設事宜,唐強等出席。

2.7 人才的培養和選拔

公司有計劃的培養人才和選拔人才,凡計劃招聘的技術人員和管理人員,無論是國內外資深技術員或管理員,還是大學畢業生,都先派送到糖廠工作(擔任崗位值班工作)學習1~2年,使熟悉糖廠的生產技術和基層管理工作,以提高業務水平和工作能力,然后才返回公司工作。這些經生產崗位鍛煉的人員,能理論結合實際提出不少改進生產的合理化建議;并且到糖廠講授生產和管理知識,深受糖廠職工歡迎。1956年破格晉升技術室毛禮鐳、保國裕、袁升恒、黃明解4位年輕技術員為工程師。

2.8 人才的輸送

公司胸懷全局,輸送資深的科技人員到外省支援建設。如輸送到江西省的馮加樂、黎國俊同志;到福建省的黃識熹、熊大逴同志;到廣西區的姚智文;到輕工部的黃振勛、肖宗詮;到環保部的雍永智同志等,他們原本都是公司的骨干人才,到新崗位后把廣東的先進生產技術和管理經驗推廣到當地,起到種子生根發芽促進各地蔗糖業發展的作用。

2.9 籌建研究所、設計院、安裝公司、機械廠

鑒于糖業迅猛發展的需要和公司生產技術室已初步具備研究所需儀器與人才,食品工業部決定在廣東糖業公司分出獨立專業的研究與設計機構。1956年唐強同志被委派籌建制糖工業方面的研究所,選址在廣州小港新村北面(現昌崗路廣州美術學院校區)建所,征地至新港路河邊。科研大樓建至2層、宿舍樓建至2~3 m時,唐強一邊積極謹慎地挑選人才,并首先關心其生活問題,幾經周折花費不少精力才爭取到應元路省煤炭廳的幾間宿舍;另一邊處理好征地、基建等許多事務,與此同時,他在條件較差的房間里利用簡陋設備開展科研工作,為日后蔗渣制人造纖維、濾泥提取蔗臘、廢糖蜜提取烏頭酸、蔗汁澄清、晶核煮糖等一批科研項目打下堅實的基礎[4]。

由于輕工部和廣東省重視蔗糖業對人民衣食住行的作用,1958年批準制糖研究所(籌)和順德、粵東甘蔗試驗場,合并建工農業的蔗糖研究所,在近郊劃近66.66 hm2和赤崗2 hm2的土地,供作甘蔗試驗基地。后又接收海南甘蔗育種場為甘蔗選育種基地,其后在湛江遂溪建立湛江甘蔗試驗場。原公司的主任唐強、黃廉章分別調任副所長(正所長卜蔚)和主任之職;順德五沙甘蔗試驗場的職工成為該所技術骨干的來源之一[5]。由于有一定的名氣,當時的省長陳郁曾多次來所視察,并鼓勵科技人員說:“甘蔗關系到人民吃穿用,你們的深入研究有價值”。當了解到蔗渣制人造纖維,可緩解當時棉布供應緊缺問題時,陳省長又說:”你們要把甘蔗種到像竹子那般好的纖維,生產質量好的衣料,我死就瞑目”。

1950~1958 年我國重建、新建和擴建糖廠 57間。1953年新建紫泥糖廠投產。1955年輕工部下達建造國產化2000 t/d的中山糖廠,接著又下達建造同等規模的南海糖廠[6]。此時輕工設計院尚未成立,1954年初公司的工程設計處擴展成立為“糖酒工業設計工程公司”,尚無辦公樓,僅租用旅店幾間房來辦公,其時就在紫坭糖廠進行現場設計。1956年才“輕工業部廣州設計院”,并建成辦公樓,葉澤權同志任院長,定員200人,有2位總工程師和十多位老技術人員,都是由公司生產技術室調去,作領導或技術骨干。設計室下設 “組”,組長是剛出校門的大學本科生和專科生,一般技術員大多數是1954~1956年畢業的專科生,僅少數人是本科畢業。

在輕工部廣州設計院壯大發展中,分出獨立的廣東輕工機械制造廠和廣東糖業安裝公司,孔剛仼輕機廠廠長。

廣東糖業公司重視與廣州輕工業學校(中央部屬廣州糖酒工業學校)和華南工學院的技術合作,開展糖廠的技術改革創新和科研工作,以及人才培訓等合作項目。

在我國蔗糖業迅速發展的形勢下,蔗糖業的援外工作任務也較繁重,由公司組織的援外專家組分赴世界多個發展中國家援建糖廠和指導生產工作,普遍獲好評,如蘇甦同志獲授越南胡志明勛章。

2.10 組織開展勞動競賽活動,掀起生產熱潮

先由公司制訂“廠制競賽指標”,然后各廠自行制訂“車間競賽指標”,以精神榮譽獎勵為主。在競賽活動期間,各方技術人員、技工們毫無保留的介紹先進經驗,提出大量的合理化建議,掀起比、學、趕、幫的生產熱潮,比學趕幫,互相促進,大大地提高了生產效率。

2.11 不斷交流、推廣、及時糾偏,提高生產效率

隨著新建糖廠不斷涌現,技術力量、管理人員均顯欠缺。公司創造的持續發展經驗是“以老廠培植新廠”(老廠負責培訓新廠各崗位操作人員,使一開榨生產運轉便正常。如當時是東莞培植紫坭,順德培植中山,市頭培植南海,一分為二的做法)。由于3大管理嚴格執行,初投產的新廠試機后第1個生產期一般基本正常,當時1間糖廠1年獲得的利潤接近投資建1間新廠的良好經濟效益,成為當時廣東財政收入的支柱。

若發現生產出現不正常問題時,公司生產技術室及時召開各糖廠專業人員會議,商討、交流,并提出措施解決。如糖蜜貯存自燃事故處理,當時有些糖廠糖蜜貯塔(罐)出現自燃事故使經濟巨大損失,公司及時召開專業人員研討自燃的機理、現象,從內因外因分析后,總結得出預防的生產管理措施;又如糾正了盲目追求高壓榨抽出率,使造紙原料過碎,而引起耗堿多、紙質量和產率下降;又使制糖廠增加蒸發量、能耗和雜質,使澄清困難等不顧經濟效益的偏差。故在南海糖廠召開技術交流會,會上請專家從圧榨理論及技術與經濟兼顧問題作講解,輕工部糖業司長張萬福出席了該會,并十分贊賞此舉。從此,提高技術與經濟效益意識。

3 綜述

廣東糖業公司在輕工業部和廣東省人民政府的正確領導和大力支持下,廣東蔗糖產量迅速上升,從建國前只有不到8萬t/年,到1960年增為40多萬t/年,增長了6倍之多,新建糖廠42間、擴建廠15間[7]。不僅在糖份總回收率、能耗、物耗等主要技術經濟指標居國內首位;而且生產管理水平在全國糖廠和化工行業享有較高的聲譽。廣東甘蔗糖業人才不斷成長壯大,公司培養的人才在國內外遍地開花。為后來逐步發展形成有管理、設計、科研、機械、安裝、教育、援外等一整套獨立自主的糖業體系,奠定了牢固基礎。故此,可以說50年代的廣東糖業公司是我國甘蔗糖業自主發展的策源地。