黔東南州旅游轉型升級發展研究

陳煩 劉丹

經過多年的發展,旅游業發展已達到到一個新高度,旅游產業提質增效、轉型升級已成為當下研究熱點,如何構建現代旅游經濟體系,探尋旅游產業轉型升級,進而促進地區經濟可持續發展已成為亟待解決的新問題。基于此,本文分析了黔東南州旅游發展現狀,剖析了黔東南州旅游轉型升級發展存在的問題,并提出了具體的解決路徑,以期為黔東南州旅游轉型升級發展做出貢獻。

一、黔東南州旅游發展現狀

(一)旅游發展水平不斷提升

隨著黔東南州旅游發展系列指導性文件的出臺,黔東南州旅游業發展的規模逐步壯大、發展速度逐漸加快,旅游總收入從2014年的314.79億元增加到2018年的937.23億元,2018年的旅游收入是2010年的2.98倍,年均增長率高達到39.55%,超出貴州省的平均水平(平均水平為32.26%);旅游總收入占黔東南州GDP的比重呈現逐步增長的態勢,且增長幅度在逐步提升,由2014年的44.86%逐步上升到2018年的90.41%,這說明黔東南州旅游收入對GDP的貢獻在逐步增大,旅游的地位、發展水平在逐步上升。接待海內外游客人次也呈現逐步增長態勢,由2014年的3 744.58萬人次增加到2018年的10 807.59萬人次,年均增長率達37.72%(具體統計情況如表1所示)。

(二)A級旅游景區資源豐富

黔東南州A級旅游資源十分豐富(表2),共擁有66家國家A級旅游景區,占貴州省A級旅游景區數的15.71%。其中,國家3A級旅游景區51家,占貴州省3A景區的18.09%;國家4A級旅游景區14家,占貴州省4A景區的11.67%;國家5A級旅游景區1家,占貴州省5A景區的14.29%。與其他民族地區相比,黔東南州5A、4A和3A景區數量都位居首位。此外,5A景區的絕對擁有量不多,2019年12月黔東南州鎮遠古城旅游景區被評為5A景區,州域內其他頗具聲譽的老牌4A景區至今還停滯不前;3A、4A級景區的絕對擁有量相對較高,發展潛力大。

黔東南州擁有國家級4A級旅游景區資源的數量在貴州省中排第三,總計擁有國家級4A級旅游景區資源14個(其中,2012年評選的鎮遠古城旅游景區在2019年升級為5A景區),如下所示。2012年評選出2個國家級4A景區,分別是雷山西江千戶苗寨景區和施秉云臺山旅游景區;2014年評選出1個國家級4A景區,即黎平肇興侗文化旅游景區;2015年評選出1個國家級4A景區,即施秉杉木河景區;2016年評選出1個國家級4A景區,即凱里云谷田園生態農業旅游綜合體;2017年評選出4個國家級4A景區,分別是凱里下司古鎮、雷山郎德旅游景區、劍河溫泉文化旅游景區、從江岜沙原生態苗族文化旅游區;2018年評選出4個國家級4A景區,分別是鎮遠下舞陽河旅游景區、丹寨萬達旅游小鎮景區、黃平舊州古城旅游景區和錦屏縣隆里古城旅游景區;2019年評選出1個國家4A景區,即黔東南州麻江縣藍莓生態旅游區。

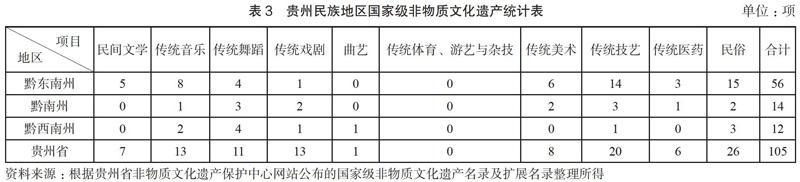

(三)非物質文化遺產旅游資源豐富

表3是貴州民族地區國家級非物質文化遺產統計表。由表3可知,黔東南州國家級的非物質文化遺產名錄以及擴展名錄位居貴州民族地區乃至貴州省首位,總計56項,占貴州省的53.33%。其中,民俗類15項,位居第一;傳統技藝類14項,位居第二,民俗類和傳統技藝類占黔東南州總量的51.8%。黔東南州民俗類主要有苗族栽巖習俗、侗族服飾、苗年、苗族服飾、苗族鼓藏節、侗年、侗族薩瑪節等15項19處。黔東南州傳統技藝類主要有苗族蘆笙制作技藝、苗族蠟染技藝、苗族蘆笙制作技藝、侗族木構建筑營造技藝、皮紙制作技藝、苗族織錦技藝銀飾鍛制技藝、苗寨吊腳樓營造技藝、賽龍舟等14項18處。傳統醫藥類的國家級非物質文化遺產主要有黔東南州侗醫藥、苗醫藥(九節茶藥制作工藝),雷山縣苗醫藥(骨傷蛇傷療法),從江縣的瑤族醫藥(藥浴療法)3項4處;民間文學類的國家級非物質文化遺產有黔東南州的苗族賈理和仰阿莎,從江縣、榕江縣的珠郎娘美,施秉縣的刻道,黃平縣、臺江縣的苗族古歌5項7處;傳統美術類主要有凱里市的苗繡,錦屏縣的侗族刺繡,雷山縣、劍河縣的苗繡,黃平縣的泥塑(苗族泥哨),臺江縣的苗繡,劍河縣的剪紙(苗族剪紙)6項7處。黔東南州傳統音樂類的非物質文化遺產主要有黎平縣的侗族大歌,丹寨縣的蘆笙音樂(侗族蘆笙、苗族芒筒蘆笙),從江縣、榕江縣的侗族大歌,臺江縣、劍河縣的多聲部民歌,從江縣的侗族琵琶歌,雷山縣的苗族民歌(苗族飛歌),榕江縣、黎平縣的侗族琵琶歌,劍河縣的苗族民歌(苗族飛歌)8項11處。

二、黔東南州旅游轉型升級發展存在的問題

(一)縣域旅游產業發展不均衡

在黔東南州州域范圍內,凱里市旅游總收入一直位居首位,2018年達到443.65億元,占全州旅游總收入的45.14%,遠超其他15個縣,排名依次是凱里市、雷山縣、鎮遠縣、丹寨縣、黎平縣、施秉縣、錦屏縣、黃平縣、從江縣、榕江縣、劍河縣、天柱縣、麻江縣、臺江縣、三穗縣、岑鞏縣,岑鞏縣旅游收入最低,旅游收入僅9.22億元,占全州旅游總收入的0.94%,比最高的凱里市低44.2%。旅游發展整體水平不均勻,地區旅游資源、旅游收入差異較大(表4)。

(二)旅游融合效果不佳

旅游產業融合發展是旅游產業轉型升級的重要驅動力,旅游產業鏈條延伸是旅游產業附加值的主要來源,旅游產業附加值是旅游產業轉型升級的重要標志。經過多年的發展,黔東南州旅游總體水平不斷提升,旅游收入、旅游人次不斷增加,但旅游旅游產業融合發展認識不夠、融合力度不足,旅游業態融合創新發展緩慢,旅游配套服務設施產業不完善,融合發展效果不佳,苗侗特色景區雷同及同質化趨勢嚴重,模仿拷貝、重復開發、商業化問題突出。

(三)旅游人才匱乏

黔東南州高校旅游專業應屆畢業生人數不能滿足旅游發展需要,旅游人才的需求與供給不匹配,且大部門分旅游專業應屆畢業生缺乏服務技能與知識,旅游專業設置有待完善,旅游師資力量有待加強,校企合作水平較低,產教融合有待加強,社會總體評價不高。缺乏對現有旅游從業人員的系統培訓,尤其是鄉鎮一級的旅游從業人員,他們整體素質不高,專業知識匱乏,對互聯網等多媒體現代技術不了解,服務意識不強。據統計,2018年針對鄉村旅游從業人員培訓僅1萬人次,遠達不到全景區、全域覆蓋。

三、促進黔東南州旅游轉型升級發展的路徑

(一)優化縣域旅游產業升級

通過分析黔東南州16個縣市旅游資源及旅游產業發展現狀、存在問題,可以明確旅游產業發展所處階段,進而統一規劃,適度推動縣域旅游產業升級,推動旅游產業與第一、第二、第三產業融合發展,縣域之間相互配合、交錯發展,加強縣域重點旅游景區的改造升級,縮小縣域差距,從而促進黔東南州整個地區旅游轉型升級。

(二)產業融合發展有待加強

促進農旅、文旅、工旅等旅游與其他產業的互動、融合,促進旅游產業與第一、第二、第三產業的融合發展,延伸旅游產業鏈條,培育和扶持一批具有示范作用的產業化龍頭企業,發揮龍頭企業的引領與輻射作用,匯聚發展力量,逐步形成旅游產業集聚,促成旅游產業融合發展。加強“旅游+”模式探索,推動“旅游+大數據”深度融合,促進線上線下交融,建設具有黔東南州苗侗特色的旅游類APP,優化產品,完善智慧旅游服務平臺,強化智慧營銷、監管與服務等功能。加強現代科學技術在旅游產業的擴展與應用,尤其是民族文化旅游方面,推動5G、VR、AR等數字技術在民族文化旅游融合方面的應用,催生旅游融合新業態,形成數字化旅游新型產業鏈,提升旅游產業發展的技術含量,實現旅游由古板邁向活力、由靜態邁向動態轉變,延伸旅游產業價值鏈條,助力黔東南州旅游產業價值體系轉型升級。

(三)強化旅游人才隊伍建設

加快培養旅游產業技術技能型人才,夯實旅游人才隊伍建設,支持凱里學院、黔東南民族職業技術學院、貴州電子信息職業技術學院靈活設置專業,為黔東南州旅游發展培養一批高素質、專業化的管理人才。推進高校與旅游企業校企合作人才培養改革,高校要發揮在人才培養中的主導作用,設置旅游管理類課程,以企業實訓為關鍵環節,探索旅游職業教育人才培養新模式。推進高校旅游人才培養與企業聯盟,與景區、旅游行業聯結,全面推行企業新型學徒制與現代學徒制,提高應用型人才的培養比重。強化高校與地方政府、旅游景區聯結,加強鄉鎮一級的旅游從業人員培訓,實行培訓下鄉、下基層。

(作者單位:1.凱里學院經濟與管理學院;2.凱里學院大健康學院)