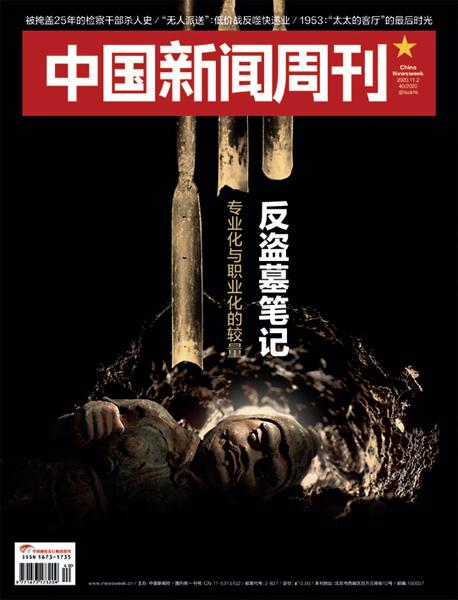

為何保護總比盜墓者慢一步?

胥大偉

這是一個起初被想簡單了的選題。今年8月31日,公安部、國家文物局部署開展為期1年的打擊文物犯罪專項行動,原本我只是想針對這場專項行動做一篇小稿子。當我開始操作這個選題的時候,其中的復雜性讓我震驚。

盜墓是個古老的“行當”。但在近年來的影視圈,盜墓卻是一大熱門IP。這其中映射的現實是,盜墓是一種被美化、甚至被神秘化的犯罪。

如今,公安機關面對著是高度職業化的盜墓犯罪活動,犯罪分工更細化,一條龍作業,形成了一個集盜竊、盜掘、運輸、窩藏、銷贓為一體的地下文物犯罪網絡。從內地盜竊、盜掘、運輸到口岸、走私出境,直至文物出現在海外交易市場,常常只需要幾天時間。

在采訪中,相比于打擊取得的戰果,這些奮戰在一線的民警們更希望我們能關注打擊文物犯罪背后存在的體制機制難題。一方面盜墓犯罪獲利極大,而犯罪成本卻不高,這使得盜墓犯罪難以禁絕。另一方面,大量的古墓被盜掘后由于沒有直接受害人而導致“民不告”,使得打擊存在滯后性。文物犯罪最大的特點就是遍布全國,這也給警方帶來管轄權困境。

從一些文物大省打擊文物犯罪反饋的經驗來看,最好的模式是以“專業化打擊職業化”,這需要專業機構的支撐。然而專業人才不足、人員編制、經費保障又成了老大難的問題。文物犯罪是一條充滿暴利且環環相扣的黑色利益鏈,各地公安機關在打擊文物犯罪方面有一個共識,就是要斬斷利益鏈。然而受制于法律層面存在的模糊地帶,一線的公安干警常常遇到文物流通領域“罪與非罪”的界定難題。涉案文物鑒定機構少、鑒定難、鑒定結果不一,也在相當程度上加大了警方打擊文物犯罪的難度。

對于一座古墓葬而言,盜墓犯罪帶來的往往是毀滅性的破壞,我們的考古發掘往往都是跟在盜墓者身后進行被動“應急保護”。打擊文物犯罪,不能僅僅依靠公安機關,還要有更高層級的頂層設計和多部門協作才能形成合力。

封面反饋

40/2020 總第970期

@風雲潤杉柏:國家重視文化,首先要重視古代文化,古代文化遺存,古建筑,古墓葬,并且在法律上要從嚴,才能說明我們的重視程度,中國文化神圣不可侵犯!

中國新聞周刊編輯部微博

http://weibo.com/inewsweek

《中國新聞周刊》? 官方微博

http://weibo.com/chinanewsweek

讀者來信

《“無人派送”:低價戰反噬快遞業》

價格戰存在于各個行業,有大浪淘沙,也有劣幣逐良幣,沒有行業規范,盲目降低成本,受傷的還是消費者!(@胡)