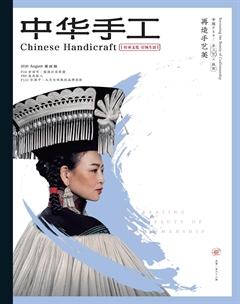

手工藝×扶貧 再造手藝美

如果,一聲“攜手邁入田野,與手藝相擁”的呼喚,你會來嗎?

想必,讓傳統(tǒng)手工藝“鮮活”起來,繼而實現(xiàn)資源轉(zhuǎn)化,并非一句口號。

根據(jù)相關(guān)調(diào)查研究顯示,傳統(tǒng)手工藝的聚合力是強大的,它能在現(xiàn)代社會中帶動鄉(xiāng)村群眾就近就業(yè),甚至居家就業(yè)。但遺存的問題是,我國非遺項目大多分布在婦孺留守的鄉(xiāng)村貧困地區(qū),這些地域雖蘊含著珍貴的手工技藝,但難以依靠手藝人自身的力量將其轉(zhuǎn)化為物質(zhì)的財富。所以,以非遺助力精準(zhǔn)扶貧,亟待進行。

為了改善這一局面,2018年文化和旅游部連續(xù)出臺文件,要求大力推進文化扶貧,振興貧困地區(qū)傳統(tǒng)工藝,促進就業(yè)增收,鞏固脫貧成果。所以,“非遺+扶貧”模式,無論是從傳承文化的角度,還是從扶貧效益的角度,都是文化底蘊深厚地區(qū)脫貧致富的全新路徑。

誠然,對于我國的非遺扶貧而言,無論如何演變,始終遵循著一個不變的使命:以人為心,打造理想生活與精神園地。

精準(zhǔn)扶貧之路走到現(xiàn)在取得了喜人成績,但我們?nèi)躁P(guān)心3個問題:一是未來扶貧工作如何相繼開展,二是特色鄉(xiāng)村如何更新生態(tài),三是鄉(xiāng)民生活如何揭開新幕? 這些問題看似分散,都關(guān)乎非遺扶貧工作未來的發(fā)展。

本期,我們聚焦非遺扶貧,并借助設(shè)計的力量呈現(xiàn)手藝之美。鄉(xiāng)村建設(shè)、企業(yè)幫扶、院校設(shè)計、展會助力成為非遺扶貧的“原劇場”。我們希望展現(xiàn)手藝的創(chuàng)造性轉(zhuǎn)化和創(chuàng)新性發(fā)展,揭開傳統(tǒng)工藝振興的多種途徑,吸引更多人關(guān)注,啟發(fā)更多人思考和參與。

我們有理由相信,在這個“不確定”的時代,扶貧者踏足鄉(xiāng)野草浪,可見手藝星光;鄉(xiāng)民們圍爐而忙,亦可自在越冬。