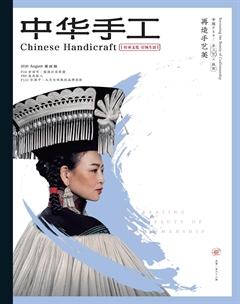

彝飾,如夢之戲

彭一

民族產(chǎn)業(yè)

四川省涼山彝族自治州

扶貧亮點:

·校企聯(lián)辦,創(chuàng)立民族織繡專業(yè)

·以公司制的模式,帶動彝族服飾生產(chǎn),提供就業(yè)崗位

·開創(chuàng) 『公司+學(xué)校+博物館+文創(chuàng)』的服飾文化傳承新模式

一場秀,讓我們認(rèn)識“你”

北京中軸景山壽皇殿,一場服飾文化大秀“云夢彝山”拉開巨幕。

“她們是從哪里來的?”一位現(xiàn)場在座的國外嘉賓拋出了疑問。“她們”,來自中國涼山彝族自治州。

彝族,是中國人口較多的一個少數(shù)民族,素有“衣冠之族”的美譽。每一個彝族姑娘,從小就以針線刺繡為伴,制作彝族服飾是她們生活的必備技能。從秀場中一件件大氣驚艷的作品來看,彝族人民的審美情趣、民俗文化等盡顯無遺,彰顯著來自大山的風(fēng)韻與智慧。

“云夢彝山”的靈感,來源于彝族人日常所見的如褶的群山,似云的氈衣。而所有的服飾面料全部由國家級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)——彝族羊毛搟制與紡織技藝制成。該技藝是彝族傳承千年的古老工藝,從古至今,彝族人的生活離不開“加詩瓦拉”。“加詩瓦拉”是彝語,是彝族人民日常生活中必不可少的羊毛披氈。其形狀似斗篷,顏色如白雪,其簡潔大氣的形制可以與大多數(shù)服裝搭配,可以說是彝族服飾的“爆款”,凝聚著彝族人民的勞動智慧。

而所有的設(shè)計,來自彝族設(shè)計師阿牛阿呷的巧手,賦予彝族服飾新的生命,是她一直掛在心里的“大事”。

阿牛阿呷是彝族羊毛搟制與毛紡織技藝傳承人,在創(chuàng)作過程中,她將傳統(tǒng)工藝自身的特性作為作品的主要元素,裁剪方面不囿于傳統(tǒng)技法,多維度的創(chuàng)新成為她設(shè)計的要義。當(dāng)然,設(shè)計的高光,從來都是需要照亮生活的。大秀上的作品不僅是從設(shè)計師們的圖紙中走來,更是從彝族人民的生活中走來。

放眼“云夢彝山”的秀場,恢弘大氣的系列作品分為“云霧初開、夢繞彝山、索瑪花開”3個篇章,這些篇章里的設(shè)計可謂深得人心:直筒型披掛式大衣門襟裝飾著彝族經(jīng)典圖案羊角紋,內(nèi)搭高領(lǐng)純色毛衣;壓褶毛氈制作的吊帶連衣裙簡潔、典雅;闊腿褲下擺點綴著鏤空圖案……“加詩瓦拉”經(jīng)阿呷及團(tuán)隊設(shè)計師的巧心設(shè)計,成為一件件適應(yīng)潮流變化的時尚單品,也展示著民族時尚所蘊含的無限潛能。

在阿牛阿呷眼里,“民族服飾是一種符號,這種符號的形態(tài)是豐富的。”就彝族服飾而言,不同支系的民族都擁有自己最直接的識別符號。據(jù)統(tǒng)計,彝族服飾的品類約有300多種。“這些服飾最具魅力的部分,是其背后可以娓娓而言的故事。”這些服飾的生命力是強(qiáng)盛的,它關(guān)乎于服飾的創(chuàng)造者和擁有者,也關(guān)乎于一個民族的氣質(zhì)與意趣。

產(chǎn)業(yè)加持,于深山放異彩

阿牛阿呷出生在四川省涼山彝族自治州昭覺縣,這里是全國最大的彝族聚居地,集中著成片的貧困鄉(xiāng)村,一個個村寨被分散在高山深谷之中。涼山的河谷幽深,壁垂千仞,高差懸殊,似乎昭示與外界“隔離”的信號,所以這里的道路建設(shè)極為困難,交通的閉塞嚴(yán)重阻礙著當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)發(fā)展。此外,教育的滯后,很難讓外界聽到這片土地的故事。但是,與地理層面上的道路阻礙相比,彝族人自身的“轉(zhuǎn)型”之路,似乎更難。

阿牛阿呷希望能搭建一個傳統(tǒng)工藝平臺,通過平臺讓彝族婦女就業(yè)、創(chuàng)業(yè),讓大城市里的設(shè)計師們發(fā)現(xiàn)彝族文化與傳統(tǒng)工藝,進(jìn)而通過“再設(shè)計”,讓彝族文化傳播至更廣的地方。在這樣的內(nèi)驅(qū)力下,2013年她創(chuàng)立了涼山諾蘇文化投資有限公司,以公司制的模式,帶動當(dāng)?shù)胤椛a(chǎn),為婦女們提供就業(yè)崗位,實現(xiàn)就業(yè)增收。

為了讓婦女們能夠更好地開展工作,阿牛阿呷將基地直接設(shè)立在彝族的村子里,而非當(dāng)?shù)乜h城,這樣免去了婦女們進(jìn)城需要花費的時間和交通成本,便于她們在家中就業(yè)。而這樣的模式也是目前眾多扶貧項目所采用的方式。

這幾年,通過非遺扶貧而“轉(zhuǎn)型”的案例有很多。一次偶然的機(jī)會,阿牛阿呷在涼山州美姑縣的一戶家中看到了一套傳承了7代的傳統(tǒng)服飾,并且看到一位女孩正在繡制一件布裙。阿牛阿呷為之所動,將這名女孩帶到自己的工作室學(xué)習(xí),而后,她竟然有了開彝族文化工作室的打算,而這一打算也成為了現(xiàn)實。

“這樣的好手藝被隱藏在大山里,我們很難看見,但是一定能被看見。”貧困,會通過手藝的力量,化作“過去時”;而轉(zhuǎn)變,才是彝族婦女們塑造命運的“進(jìn)行時”。

公司目前的重心,是在傳承和保護(hù)彝族文化的基礎(chǔ)上,研發(fā)與制作融入生活的產(chǎn)品,并與外界形成產(chǎn)業(yè)互聯(lián),打通線上與線下的銷售渠道。

阿牛阿呷所創(chuàng)立的公司,是一個融合設(shè)計師、民間手工藝人、市場三方對話的平臺,通過這個平臺,設(shè)計師可以找到大涼山的手藝人學(xué)習(xí)傳統(tǒng)技藝,而走不出深山的手藝人可以通過勤勞的雙手改善生活。

除了以公司助推彝族文化、讓更多人走上脫貧致富的道路外,阿牛阿呷還創(chuàng)立多處非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)與傳承基地,讓彝族農(nóng)村婦女能在家接手工訂單增加收入;與博物館合作成立服飾文化研究所,將古老的服飾與制作技藝保護(hù)起來;與高校合作研發(fā)彝族服飾文化產(chǎn)品,增加傳統(tǒng)工藝的市場競爭力;與當(dāng)?shù)貗D聯(lián)合作開展婦女居家就業(yè)示范項目……可以說,她開創(chuàng)了“公司+學(xué)校+博物館+文創(chuàng)”的服飾文化傳承的新模式,而這些工作,一做就是10多年。

在這10多年時間里,阿牛阿呷幾乎把全國有彝族人居住的地方走了個遍,也正是因為這10年的深入工作,才讓她更加堅定地把傳承與傳播彝族文化作為一生的事業(yè)。

跳脫束縛,以新知啟迪人生

“我是個‘幸運兒”。

阿牛阿呷所說的幸運,來源于教育的恩澤。因為在涼山地區(qū),大多數(shù)彝族家庭不會將女孩送進(jìn)學(xué)校念書,女孩們的“任務(wù)”,是在家中務(wù)農(nóng),到了10多歲就定親嫁人。但她得到了念書的機(jī)會,考入西昌學(xué)院學(xué)習(xí)美術(shù)教育,從小和母親學(xué)習(xí)彝繡手藝的她,讓她在彝繡專業(yè)上有了獨到的造詣。她同樣希望這份力量,能惠及更多彝族人。

公司成立的第2年,阿牛阿呷與鹽源縣職業(yè)中學(xué)以校企聯(lián)辦的形式,創(chuàng)立了彝族服飾專業(yè),面向貧困家庭的彝族女孩招生,并對這些學(xué)生采取學(xué)費全免的政策。民族織繡專業(yè)可以說是她懷抱著對彝族文化的熱愛,奔走于西南彝族地區(qū)的各個角落開展田野調(diào)查,在山路輾轉(zhuǎn)的“取經(jīng)問道”中誕生的。

“我想重點支持農(nóng)村貧困家庭的學(xué)子。”阿牛阿呷的言語中,透露著她希望貧窮不再是涼山的“標(biāo)簽”,也希望心懷手藝夢的孩子們能夠在專業(yè)學(xué)習(xí)中有所收獲。

“太火爆了。”這是民族織繡專業(yè)近年來的招生情況。

專業(yè)逐年大熱,說明彝族傳統(tǒng)文化的影響力日漸擴(kuò)大。畢業(yè)學(xué)生的出口,大多是到與手工藝相關(guān)的工作室、企業(yè)中工作,當(dāng)然,阿牛阿呷也鼓勵著他們自主創(chuàng)業(yè)。校企聯(lián)辦專業(yè)的模式,不僅讓彝族女孩看到了春天,促進(jìn)就業(yè)與創(chuàng)業(yè),同時,彝繡的傳承與發(fā)展也向著可持續(xù)發(fā)展之路推進(jìn)。

民族織繡專業(yè)兼顧著文化、社會和經(jīng)濟(jì)效益,深耕彝族服飾的文化內(nèi)涵和價值。阿牛阿呷希望,為彝族服飾文化建立起“可分析”的數(shù)據(jù),為彝族服飾的品牌化和產(chǎn)業(yè)化培養(yǎng)相關(guān)人才,將以前“藏”在大山里的格局重新串聯(lián)起來,打通人才培養(yǎng)到市場銷售的渠道,或許這樣,彝族服飾才能打破“四面環(huán)山”的桎梏 ,邁進(jìn)具有更高經(jīng)濟(jì)價值的產(chǎn)業(yè)新天地。