6 種殺蟲劑防治灰同緣小葉蟬田間藥效試驗

楊小完

(廈門萬銀環境科技有限公司,福建廈門 361000)

灰同緣小葉蟬(Coloana cinereaDworakowska)為半翅目、葉蟬科、小葉蟬亞科、斑葉蟬族、同緣小葉蟬屬。主要通過取食葉片的形式危害秋楓(Bischofia javanicaBl.),造成葉片枯黃、提前脫落的問題[1,2],嚴重影響秋楓的景觀效果。目前,對灰同緣小葉蟬的生物學特性[3]、空間分布[4]以及受其危害時秋楓生理生化變化[5]等方面已有了許多的研究。在殺蟲劑方面的研究主要集中在室內試驗[6,7],而室外的試驗僅有樹干注射的研究[8],使用殺蟲劑噴霧的方法進行秋楓灰同緣小葉蟬的防治還尚未見報道,而用噴霧防治葉蟬科其他蟲害的試驗常見報道[9,10]。為此,本研究擬通過田間試驗,篩選能夠有效防治秋楓灰同緣小葉蟬的殺蟲劑,以期為該蟲的防治工作提供參考。

1 材料與方法

1.1 供試材料以5年生秋楓地栽苗為試驗材料。試驗藥劑為2.5%高效氯氟氰菊酯(績溪農華生物科技有限公司)、10%吡蟲啉(浙江海正化工股份有限公司)、25%噻蟲嗪(瑞士先正達作物保護有限公司)、24%蟲螨腈(河北冠龍農化有限公司)、46%力作[34%氟啶蟲酰胺+12%啶蟲脒,中農立華(天津)農用化學品有限公司]、22%噻蟲·高氯氟(9.4%高效氯氟氰菊酯+12.6%噻蟲嗪,先正達南通作物保護有限公司)。

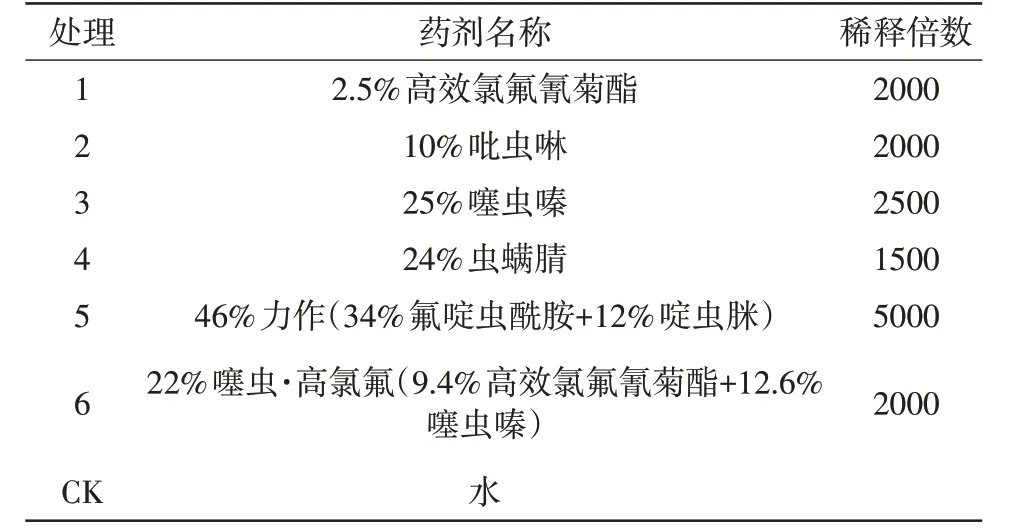

1.2 試驗設計試驗地位于廈門萬銀環境科技有限公司后溪苗木儲備基地,屬于亞熱帶海洋性季風氣候。試驗共設7組處理,具體試驗設計見表1。采用噴霧器噴淋的方式進行,以打濕全植株為準,每組處理5株,3次重復。

表1 各處理藥劑名稱及稀釋倍數

1.3 調查方法在用藥前及用藥后3d、7d、14d,于晨露未干時調查蟲口數量,每株隨機選取20片葉(東南西北4個方向各取5片),每組處理100片葉。

1.4 統計分析通過以下公式計算蟲口減退率與防效。

蟲口減退率(%)=(藥前蟲口數-藥后蟲口數)∕藥前蟲口數×100;

防效(%)=(處理區蟲口減退率-對照區蟲口減退率)∕(1-對照區蟲口減退率)×100

采用Microsoft Excel 2010與SPSS 22.0進行數據處理,并用Duncan′s新復極差法進行顯著性分析。

2 結果與分析

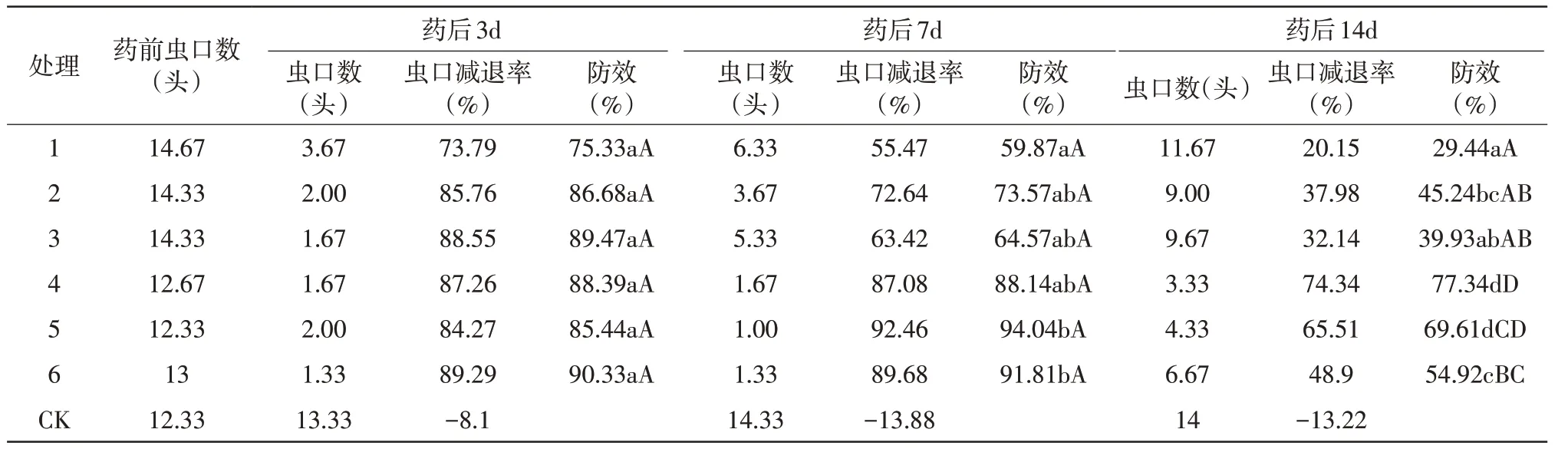

2.1 不同殺蟲劑的防治效果從表2可以看出,試驗中各試驗組的蟲口減退率與防效均大幅度高于對照組。藥后3d,處理6的蟲口減退率與防效最高,分別達89.29%、90.33%,處理1的蟲口減退率與防效最低,分別為73.79%、75.33%,各處理之間的防效未表現出顯著差異;藥后7d,處理5的蟲口減退率與防效最高,分別達92.46%、94.04%,處理1的蟲口減退率與防效最低,分別為55.47%、59.87%,處理5、處理6與處理1之間表現出了顯著差異;藥后14d,處理4的蟲口減退率與防效最高,分別達74.34%、77.34%,其中處理4和處理5之間為表現出差異,但與其余各種表現出極顯著差異,處理1的蟲口減退率與防效分別為20.15%、29.44%,顯著低于其余各處理。隨著時間的增加,不同處理之間表現出了不同的變化趨勢,其中處理1~4的蟲口減退率與防效隨著時間的增加逐漸下降,但下降速率有所不同,而處理5與處理6表現出先上升再下降的趨勢。

表2 6種殺蟲劑防治灰同緣小葉蟬的效果

2.2 安全性試驗過程中,各處理的秋楓均未出現藥害癥狀,表明本試驗所用藥劑以及稀釋倍數均對秋楓生長安全。

3 結論與討論

試驗結果表明,6種殺蟲劑均能有效防治灰同緣小葉蟬。其中,2.5%高效氯氟氰菊酯2000倍液的防治效果在各時期效果均不理想,不宜使用。10%吡蟲啉2000倍液與25%噻蟲嗪2500倍液在各時期均未表現出顯著差異,防治效果相近,均處于較低水平,亦不宜使用。46%力作5000倍液與22%噻蟲·高氯氟2000倍液在施藥7d內的防治效果最為理想,藥后14d的防效均出現了較為明顯的下滑,但相比其他藥劑的持久性仍稍長。24%蟲螨腈1500倍液在3~7d的防治效果處于中間水平,14d時下降幅度較小,整體藥效最為持久。因此,利用24%蟲螨腈1500倍液見效快、防效好、藥效持久,能夠有效防治秋楓灰同緣小葉蟬的危害,是首選的藥劑。46%力作和22%噻蟲·高氯氟見效快、防效好、持久性較長,適合作為秋楓灰同緣小葉蟬的輪換藥劑。

蟲螨腈是一種芳基取代吡咯類化合物,主要影響昆蟲細胞的線粒體,破壞昆蟲體內能量轉化,主要通過胃毒及觸殺、內吸作用殺死害蟲,其滲透性強,且持效期較長[11]。氟啶蟲酰胺具有高滲透性、內吸性強、耐雨水沖刷等特點,對環境友好,且與其他殺蟲劑無互抗性[12];啶蟲脒主要應用于防治半翅目和鱗翅目害蟲,具有觸殺、胃毒、強滲透和內吸等作用,是生產中常用的殺蟲劑[13],46%力作為兩者復配的殺蟲劑,綜合了兩者的優勢。效氯氟氰菊酯具有神經毒性,活性高、見效快、滲透性強,在國內外應用廣泛[14]。噻蟲嗪可選擇性抑制昆蟲中樞神經系統,通過阻斷昆蟲中樞神經系統的傳導使害蟲死亡,其見效快、活性高、安全性好[15]。

在實際生產應用中,可考慮24%蟲螨腈1500倍液與46%力作交替使用,以延緩抗藥性的產生。今后在各殺蟲劑的最佳使用劑量、蟲害抗藥性變化、景觀配置時對其余植物的藥害方面還有待進一步研究。