國家藥品監督管理局查詢系統的“藥妝”質量研究

黃萍萍(華中科技大學同濟醫學院,湖北 武漢 430030)

0 引言

2018年全球化妝品市場規模達到4880億美元,同比增長4%。其中,我國達到4102億元,為全球第二,僅次于美國,但“藥妝”品占比僅17%左右。而在歐洲、美國和日本等發達國家,“藥妝”品占比在50%~60%[1-2],其“藥妝”品銷售額均有幾十億美元。從消費者的角度看,“藥妝”因其精準的藥效和較為安全的特性廣受青睞,其市場規模從2010年的110億元,增長至2017年的625億元,增長了4.68倍,2010—2017年行業年復合增速達28.16%。據預測,國內“藥妝”市場的規模有望在2023年超過800億元。

但是,部分生產者和銷售商所生產的“藥妝”品的質量和安全性甚至不及化妝品,引發了惡性競爭、濫竽充數、假冒偽劣等市場亂象[3]。為此,2019年1月10日,國家藥監局監管司發布了《化妝品監督管理常見問題解答》并針對“藥妝”市場進行整治,強調“藥妝”市場監督的重要性及國家有關部門對“藥妝”市場監督的重視和整治決心。

而且文獻分析發現“藥妝”質量模型及監管對策相關研究有限,關聯性較大的文章《化妝品行業監管中存在的問題及解決對策分析》中通過個別案例研究分析了相關問題,強調了要明確違法違規的法律責任,但是沒有根據市場上出現的“藥妝”質量低下的問題做出具體對策;《祛斑美白類化妝品質量現狀分析及監管建議》中定量分析了2013—2015年部分省市公布的祛斑美白類化妝品不合格樣品,通過食品藥品監督管理部門發布的檢驗結果,分析出不合格原因主要為汞含量超標、違法添加糖皮質激素、檢出氫醌和苯酚以及超限量使用丙烯酰胺,從而揭示了市場中如祛斑美白類化妝品深受追捧的原因及出現的問題,但沒有基于化妝品監管層面給出明確的解決特殊類化妝品監管問題難點的具體方案。

在此背景下,本文對2017—2019 年“藥妝”質量情況進行詳細分析,據此為國內化妝品商有針對性地改進生產工藝條件及監管部門分類查驗監管工作提供一定的循證依據和建議。

1 研究方法

本文以2017—2019年國家藥品監督管理局門戶網站發布和轉發的化妝品不合格通告(138期)為資料來源,針對其中的“藥妝”產品進行其不合格的“藥妝”類別、問題類別、產地等進行資料整理分析。本文選取不合格抽檢批次數和不合格問題占比作為質量分析的量化指標。

1.1 不合格抽檢批次數

從一批產品中隨機抽取批次產品(即抽檢樣本)進行質量評估檢查,發現樣本中不合格數的數量。檢出不合格批次越多,產品質量可能越差或越值得質檢部門關注。

1.2 不合格問題占比

某不合格產品中各質量原因導致不合格的數量占比,該產品不合格問題占比越大,該產品越值得制造工藝部門及質檢部門關注。

采用描述性統計分析方法分析不合格“藥妝”產品的主要不合格類別,“藥妝”不合格原因及產地,采用卡方檢驗分析化妝品種類與不合格原因的關聯,顯著性水平0.01。

2 結果

2.1 不合格的“藥妝”種類

通過對國家藥品監督管理局查詢系統公布“藥妝”質量信息分析,發現燙(染)發類、防曬類、美白/祛斑類、面膜類、祛痘/抗粉刺類等為我國市場上主要的5大類不合格“藥妝”產品,如表1所示。2017—2019年中,以上5大類“藥妝”產品檢出不合格的情況共計2360批次,占所有“藥妝”總量的95%。2018年抽檢基數本身差異大,因此與另外兩年數據差異較大。

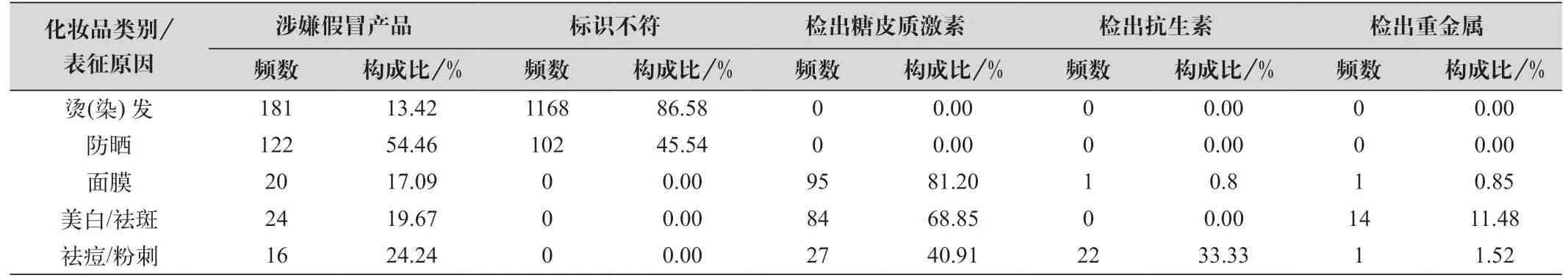

2.2 “藥妝”產品質量不合格原因分析

各類“藥妝”產品不合格原因如表2所示。研究各類“藥妝”產品不合格原因(見表2),分析發現,在燙染發、防曬、面膜、美白/祛斑、祛痘/抗粉刺超過1800批次的五類產品中主要不合格原因為假冒偽劣產品、標識不符、糖皮質激素不達標、抗生素不達標、重金屬不達標。防曬類產品的主要問題是假冒偽劣產品及標識不符,比例為54.46%;其次是抽檢發現的添加情況和標識不一致,約占45.54%。面膜的主要問題是檢出糖皮質激素及不合格“藥妝品”涉嫌假冒產品的情況,分別占問題面膜的81.2%和17.09%。美白/祛斑類產品暴露了違規添加糖皮質激素和汞超標問題,分別占此類“藥妝品”的68.85%和11.48%,違規超標C25H32CIFO5成分。祛痘“藥妝品”的主要問題是檢出糖皮質激素,約占問題化妝品的40.91%;其次是檢出抗生素和涉嫌假冒產品,約占33.33%和24.24%,如違規加入C6H9N3O3、C18H20FN3O4等成分。

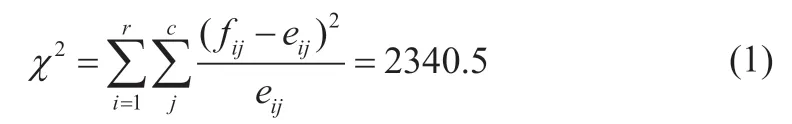

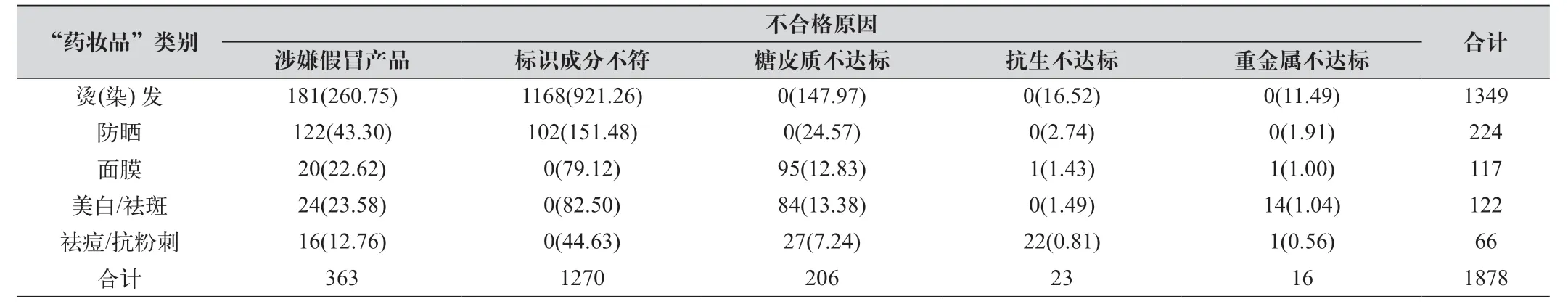

特殊用途化妝品不同種類“藥妝品”質量與不合格原因的分布情況見表3,表中的數值為實際值與期望頻數值(括號內)。由于滿足三分之二以上的單元格理論頻數大于5,所以可以進行關聯性假設檢驗,提出檢驗假設,T0:“藥妝品”的種類與質量不過關原因無關聯;T1:“藥妝品”的種類與質量不過關原因有關聯。計算模型中的卡方量:

表2 2017—2019年五類產品不合格主要原因頻數占比表

表3 不同種類“藥妝品”特殊用途化妝品質量列聯表

其中兩個求和運算分別是行和按列進行求和操作,、是各“藥妝品”抽檢結果的真值和理論值。將本次檢驗實際卡方值與卡方檢驗標準表比較,根據檢驗自由度查表,選擇置信度P=0.01,將此次檢驗的P值與表中相應自由度及置信度下對應的卡方值作比較,得到此次卡方檢驗P值所在區間,從而確定是否接受本次假設檢驗:

自由度f=(r-1)(c-1)=(5-1)(5-1)=16 選定顯著性水平0.01,通過卡方分布表查詢數值所以得到p<0.01,故拒絕T0,接受T1,即“藥妝品”的種類與質量不過關原因有關聯(p<0.01)。

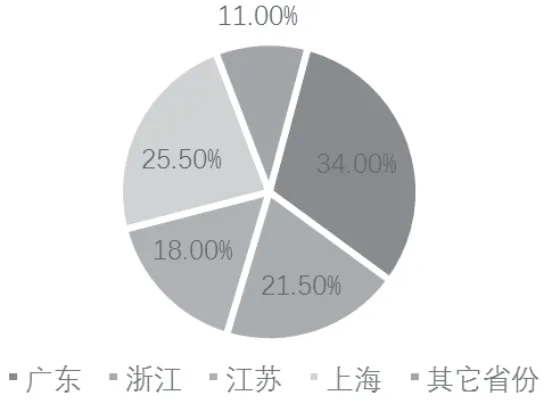

2.3 產地

將不合格“藥妝”產品“標示生產地”信息進行整理分析,發現接近90%的不合格“藥妝品”主要分布在廣東、浙江、上海和江蘇地區,如圖3所示,原因可能與這四個省份生產“藥妝品”企業數量多,因此“藥妝品”不合格的占比大。

圖3 不合格產地分布圖

3 加強“藥妝”質量監管的討論

由統計分析結果,這里針對分析中的不合格“藥妝品”種類、不合格“藥妝品”質量原因,不合格“藥妝品”產地和“藥妝品”抽檢方法四方面提出針對性監管建議,揪出“藥妝”質量問題的“蛀蟲區”,同時也根據大數據匯總信息從宏觀市場管理的政策層面進言獻策。

3.1 加強“藥妝”重點種類的監管

針對不合格“藥妝”產品的種類分布層面,由研究可見,2017—2019年抽檢工作發現燙(染)發類等五類“藥妝品”抽檢不合格情況較為突出,不合格批次數目高居榜首[5],可能與這五類的“藥妝品”接受度高、消費群體大、生產門檻低有關。側面也體現出“藥妝品”重點種類的重點監管必不可少。同時需要再次強調的是,“藥妝品”的分類暫時還存在定位模糊的情況[6],而借由技術的創新和科學的發展,“藥妝品”的新品種新形式會越來越多,所以重點監管的對象也不是一成不變的,長期的抽檢和分析工作必不可少[7]。

3.2 加強“藥妝”質量重點問題的監管

而在質量及其成因問題方面,燙(染)發及防曬“藥妝品”在實際抽檢中頻頻暴露標識不符的情況,成因多見于公司由于產品迭代而進行處方及配比調整,但是由于法律意識淡薄或成本原因[8],沒有申報即投入生產,帶來病毒性測試不足、危害消費者皮膚屏障等惡劣結果。還有一種常見案例是生產經營者沒有實時跟進最新的相關管理指導條例[9],如C6H7NO在現監管中是禁止添加的,但是在不少批次檢出燙(染)發產品內檢出率較高,原因為在2007年規范條例里C6H7NO是可以適量添加的,但是2015年被定為禁止添加成分。由此可見,加強重點監管,結合多種宣傳渠道走進企業,增強新法規宣傳力度,傳播“藥妝”產品最新質量安全規定,才能保證“藥妝品”監管的落實[10]。

3.3 加強“藥妝”產地源頭的重點監管

此外,針對不合格“藥妝品”多來自“沿海四省—廣東、浙江、上海、江蘇”這一情況,需要各地監管部門從源頭抓起[11],同時多地多部門協作管理,從供應端到市場要將假冒偽劣產品一網打盡。從共性原因來分析,考慮到經濟和地理情況,這四個省市GDP水平較高[12],“藥妝”類生產經營銷售規模都比較大,但是整體呈現廠家多、互相聯系不強、存在惡性競爭等情況。沒有做到緊密聯系,工藝互補,品牌合作,反而各自為政[13],甚至存在許多家庭小作坊式生產經營,自然難以保證其“藥妝”質量。監管部門不光要做好抽檢工作,還需要做到引導工作,樹立當地市場的規范風氣[14]。

3.4 加強“藥妝”行業自律與監督舉報

最后,必須指出的是,“打鐵還需自身硬”,“藥妝品”行業經營者自身必須建立行業自律觀念,努力提高“藥妝品”質量,杜絕粗制濫造、假冒偽劣的“藥妝”產品進入市場。國家也需積極引導“藥妝”行業從業者[15],宣傳相關法律法規,并鼓勵號召“藥妝品”行業強化自身產品質量監督管理,使得消費者能真正用上藥效顯著,質量卓越的“藥妝”產品[16]。綜上,“藥妝品”監督管理需要多方努力,共同協作[17]。從源頭到監管,再到企業自身自律的和消費者監督,只有各方都積極參與,才能真正從根源上遏止“藥妝品”行業的市場亂象和質量缺陷等問題[18]。

4 結語

綜上所述,我國化妝品不合格呈現出涉及地區多、產品種類廣、不合格原因相對集中、不合格原因與產品種類密切相關的特點。因此,政府監管部門應針對上述情況采取必要的措施,嚴格監管,以保護“藥妝”行業可持續、健康、蓬勃發展,維護消費者權益[19]。作為化妝品企業,應嚴格遵守相關法規要求,規范產品宣稱,通過合規、正當、合理的方式進行創新和競爭。相信在規范市場的監管制度的引領下,“藥妝”行業定能取得良好的發展效果。