“景觀記憶”在城市文化景觀設計中的應用

劉珂秀

劉濱誼*

當代城市同質化發展同樣殃及到了城市文化景觀,城市文化景觀缺失地方自然性、喪失地域人文特色的現象有目共睹,而丟失了文化景觀的“記憶”則是造成惡果的重要根源。“看得見山,望得見水,記得住鄉愁”的文化景觀視角核心在于“記憶”,不僅道出了時代的心聲,更向我們專業工作者提出了如何憑借文化景觀留住“記憶”的命題。進一步,面對瀕臨消失、日漸衰退的城市文化景觀遺產,如何運用“記憶”,也成為文化景觀保護與設計的重要線索[1]。

1 文化景觀的“景觀記憶”三元素

將城市的文化記憶與景觀結合起來可以將過去和未來具體生動地聯系在一起,從而使文化景觀記憶隨著時間的流逝而在特定的景觀空間中形成[2]。城市景觀記憶是城市的形象身份,這種記憶是基于城市的歷史、文化和環境生態變遷而來的。歷史遺址是作為可見的城市記憶存在的,它記錄了城市自然與人文隨著時間引發的演變[3]。當人們通過地標建筑、歷史遺產等文化景觀記住城市之時,記憶就成為人、場所和城市之間的一種聯系,成為三者交流的共同“語言”。博格森巴提出識別的2種形式:自然而然地自動識別和刻意識別。自動識別屬于運動模式,體驗主體不斷遠離所看到的客體,從一個客體轉移到另一客體時,主體進行意象連接,并不斷調節二者之間地關系,使意向連貫。刻意識別指的是體驗者在靜止時,引發情感并喚起“回憶”,這種回憶是偶然介入自動識別當中的,并帶來了某種生動地主觀個性化體驗[4]。現代景觀講求的是開放性和參與性,讓人參與到城市的“記憶”里,與感知連通產生互動。

布魯斯特認為記憶與感受連通后,記憶場景與知覺感受可能交叉或重疊,由一個觸覺可能引發出一系列的意象空間,空間折疊進了時間。在景觀體驗中,通過某一情境的激發而產生了回憶意象,它將記憶中的一個時間段解鎖,從而使記憶中的空間場景重新展開,令記憶的意象呈現在視域中[5]。通過喚起人們對城市的記憶,建立一種新的景觀形式,利用記憶作為設計文化景觀的線索不失為一種有效的文化景觀設計方法。景觀的歷史和文化意義遠比景觀的視覺效果更為重要,如同書的內容比封面重要,內容不僅決定著獨特性,并且可以讓讀者產生共鳴。因此,設計師應考慮公園的記憶和文化,以構成人們記憶與歷史遺產之間的聯系。

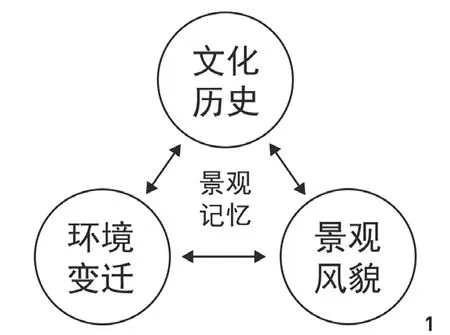

多個場地的組合形成了一定規模的城市,有時因為城市的建立產生文化場地,而這兩者的形成都少不了“人”這一重要因素。在常說的人、場地、城市背后,隱藏著城市景觀記憶的3個維度,既文化歷史、環境變遷、城市景觀形態,三者相互依存,通過記憶溝通。景觀記憶是產生互動的載體,具體而生動,流動并延展。放大到全球環境中,城市的代表通常為一個或幾個標志性的具有文化意義場地,場地由人創建,城市之間的交流互動通過人來完成,但是人與人之間如何分享城市的內容呢?途徑之一是通過闡述景觀記憶,描述城市的文化歷史、環境變遷和景觀風貌(圖1)。

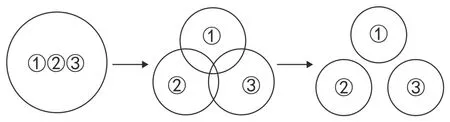

筆者認為,文化景觀的記憶中包含了3個主要組成部分:1)人類活動的記憶(文化歷史);2)環境變遷的記憶(客觀);3)景觀營造的記憶(景觀實體空間形態風貌)。三者之間存在多種關系:重疊、交疊、離散等(圖2)。

代表人類活動的文化景觀記憶不僅體現文化歷史,還包含環境生態變遷的記憶,隨著時間推移,人類活動范圍的擴大,環境生態的變遷也是景觀記憶中的重要因素。好比人們觀看紀錄片中億萬年前的地球是如何變成今天的樣子,這是自然變遷的記憶,人們通過這些變遷形成自然與人為環境古往今來的歷史記憶。第三點景觀營造的記憶,即景觀空間形態風貌的演進。不同時期,人們對景觀風格的追求是不一樣的,從自然原始、到古典、現代,再到現如今崇尚的保留原生態景觀的設計價值取向,從封閉私密性的古典園林景觀到開放性強、參與度高的現代風景園林,其空間形態與景觀風貌存在很大的不同。這期間的差異與文化歷史、地理環境、生態條件息息相關,文化歷史、環境變遷、空間形態三者構成了文化景觀記憶的三元。

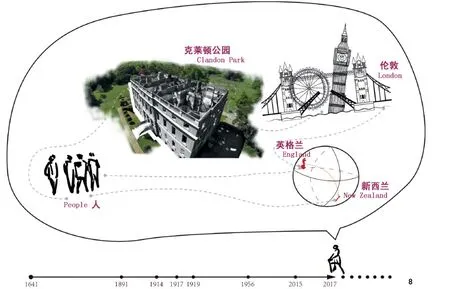

位于英國西部克萊頓的克萊頓莊園(后來辟為城市公園)建于17世紀,是Onslow家族所在地。它是英國最完整的巴勒斯坦豪宅之一,歷史上地位顯赫,文化底蘊深厚。可惜2015年的一場大火將園中建筑焚為廢墟(圖3、4)。

克萊頓公園在第一次世界大戰期間,成為軍隊的后方醫院,發揮了不小的作用。迄今,公園內仍然保留著一些紀念犧牲將士的墓碑(圖5)。

“二戰”后,公園中的Hinemihi(土著遺址)被修復,使后來的毛利人仍能感到祖先的存在,進而成為倫敦毛利人社區紀念祖先及其文化的重要場所[5](圖6、7)。

這樣的場地,對于人、城市乃至世界來說都是具有極為重要的歷史和文化意義。在設計過程中應尊重建筑物的歷史和民族意義,將游客與克萊頓的歷史聯系起來,并幫助人們更好地理解此處的歷史遺址,目的是為了紀念公園過去的豐富文化歷程,并為未來創造新的“遺產”。

總之,克萊頓公園不只是一處提供綠地景觀的公園,而且對城市和國家甚至整個世界都至關重要。它記錄了歷史的變遷和文化的延續,是一座活的紀念碑,隨著時間的推移人們對克萊頓公園的記憶還在不斷更新。

圖1 城市景觀記憶的三位一體(作者繪)

圖2 文化景觀記憶三元的多種關系(作者繪

2 讓文化景觀生動具象化的“景觀記憶”

記憶對人類非常重要,他們所面對的日常事務會隨著時間的流逝而轉移到記憶中并牢記于心,歷史也是如此(圖8)。對于克萊頓花園,歷史這一抽象概念是由景觀具象化的[6]。景觀作為一種媒介反映著歷史的變化,隨著時間的流逝,表現出不同的面貌,正是這種生動的景觀變化給一代代人提供了關于克萊頓公園的不同記憶。對于市民,城市的歷史遺跡可以喚起其對于這座城市的記憶;對于游客,城市遺跡使其了解當地的歷史文化并將這一了解存儲于此城的記憶之中。

基于城市文化和記憶的標識離不開景觀。每座城市都有獨特的記憶[7],但若沒有景觀,則其記憶難以展現。正是景觀使記憶變得可見、生動而可感,感受之于記憶正是因果關系。無因求果,無果可求,脫離內在深刻的感受而追求表面浮夸的效果,這是當今景觀設計的弊端通病[8]。每座城市的景觀演變都是基于時間線索的空間組合,它們以記憶的形式呈現,進而成為特定的城市場景,為城市提供記憶識別。文字的延續,保護了城市的現實和特色。在世界范圍內,景觀通常被視為對工業發展構成威脅。如果景觀本身無法保留,則至少可以檢索一些過去的記錄。

圖4 大火過后的園中建筑殘留部分(引自https://clandonpark.com/clandon-park)

圖5 公園里的紀念碑為二戰期間死去的士兵(引自https://clandonpark.com/clandon-park)

圖6 歷史上Hinemihi住在公園里的情況(引自https://clandonpark.com/clandon-park)

圖7 現有的Hinemihi保留在公園中(引自https://clandonpark.com/clandon-park)

圖8 關于空間記憶的景觀設計概念分析圖(作者繪)

文化遺址是歷史過程中最直接的形式之一,它更像是人類文明演進文化景觀的紀念碑。景觀記憶和過去的經歷是設計中必不可少的內容,它是文化景觀資源的非物質文化,其價值在于對社會和文化實體的記憶,它在一定程度上反映并再現了歷史,但在現實和未來仍在延續[8]。眾所周知,我們心目中的歷史生活也需要記錄下來,否則就看不見了。因此,景觀是呈現這種看不見的東西的一種方式。

3 以“景觀記憶”為線索的設計方法與效果

記憶在文化景觀中一直起著至關重要的作用,也始終表現為現實與記憶的融合。用文化作為視覺和情感之間的聯系,以建立事物與思想之間的共鳴[9]。它可能會增強人與場地之間的互動,場地與城市之間的聯系以及人類文明歷史的延續。

因此,克萊頓公園在承載城市歷史文化的過程中起著至關重要的作用。通過設計公園的景觀,在整體之間建立個人體驗、集體想象力和當地記憶的聯系。使人們參與到景觀中,根據人們對場地景觀風貌和歷史文化的記憶來對公園進行詮釋和理解。將這種記憶與人類思想結合在一起,發揮歷史景觀可能會給人們本身帶來的意義[10]。

從人到遺址的場所記憶范圍都來自一種景觀代表形式——這些基于參與并了解特定地點的人。無論是城市、建筑還是風景,體驗都是由記憶構成的。

考慮到歷史建筑殘骸的存在,它是公園的中心。在設計中,需要考慮如何將景觀、遺產建筑和人聯系起來,以及通過哪種形式將場地的各個部分和記憶之間建立關系。不同的內存表示形式如下。

以景觀為線索,用周遭環境作為圍繞建筑的開放邊界,這是一種發揮環境變遷記憶要素作用的基本設計方法。通過公園環境,可以了解更多的自然與人文的歷史變遷。公園中的其他小建筑和構筑,作為“活”的紀念碑和觸媒,使人們想起這里的過往,伴隨著景觀形態風貌隨時間而改變的痕跡,勾起人們以往的回憶,以此類推,這種基于環境變遷的記憶遍及整個城市后,也就成為一代人的記憶。相應地,需要設計特定的路線穿越此類環境,使人們有機會根據歷史階段在現場體驗不同的環境變遷記憶地點。

文化歷史和環境變遷2個因素結合形成了穩定的景觀場所,這是一種“景觀記憶”含量更高的景觀空間,是可以持續展現在腦海并不斷引發聯想的景觀空間。景觀場所正是通過“景觀記憶”發揮著其特殊的作用,通過人們的“景觀記憶”,而成為一個引人駐留、令人產生共鳴的難忘之地。這也正是文化景觀設計的核心追求。設計師應嘗試將場地變成一個令人難忘的地方,并考慮如何吸引、引導人們游覽,設計場地中人的行為和進入的邊界。將體驗轉換為記憶儲存,和曾經的體驗或通過互聯網等方式獲取的場地之前的信息產生呼應聯系,從而提供人們去比較現場所見與腦海中對場地的記憶的機會[10]。如果我們把風景當作龍,那么人就像龍的眼睛[11]。克蘭登公園不應該只是一個可以觀賞的花園,而應該是人們與景觀記憶互動的空間。因此,應該為空間設置一些可見的景觀線索,以使人們可以看到自然與人文歷史的變遷。

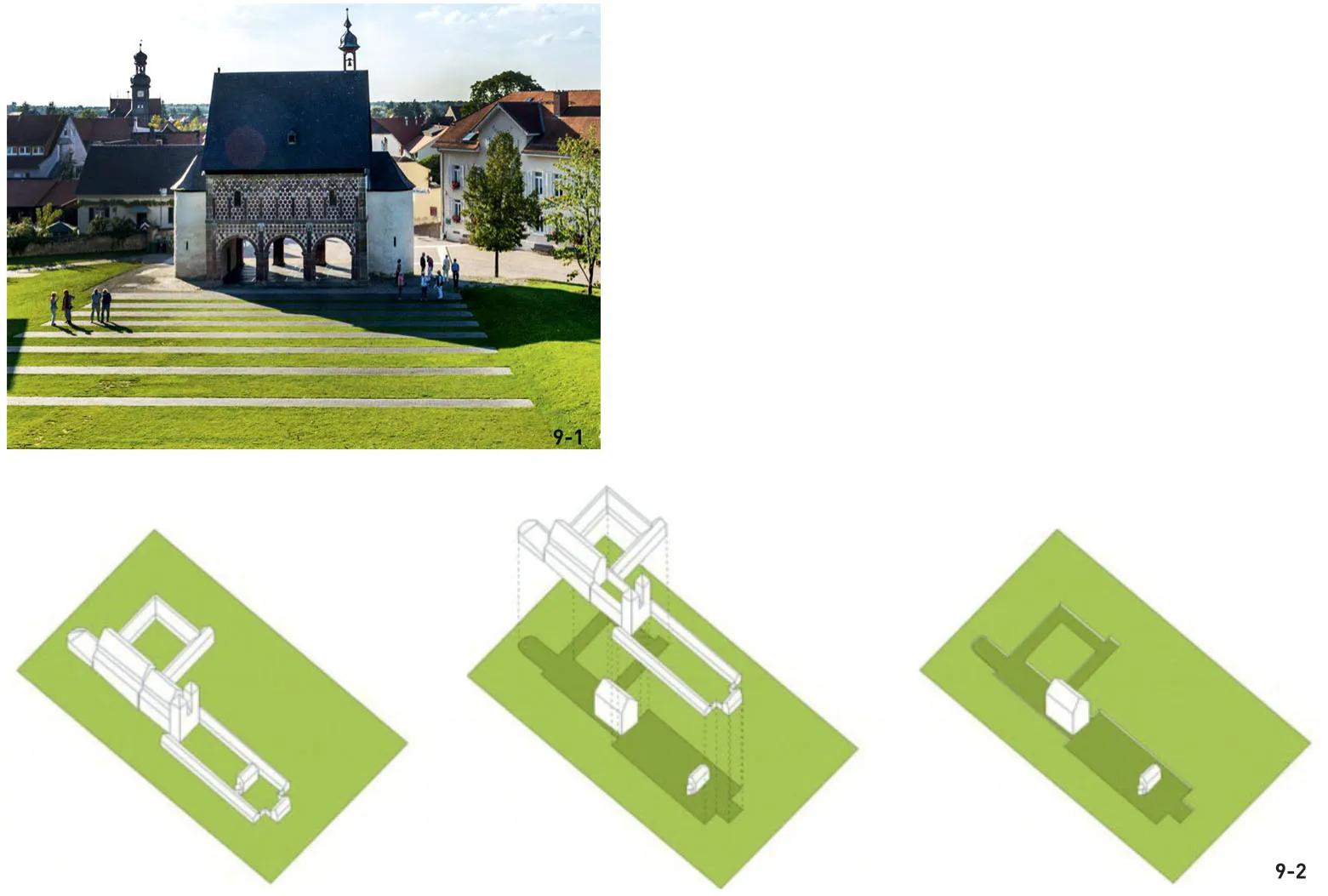

德國Lorce修道院是一個遺產景觀重建項目。它是世界文化遺產,但建筑物內保存的古代印記所剩無幾,僅留下了建筑外殼(圖9)。景觀設計師認為,這種設計的核心重點不是為了重建歷史,所以沒有恢復原始外觀,而是采用景觀空間形態來展現環境變遷下的文化景觀遺產。基于外環境開放的景觀使人們可以自由進入這個有時甚至是被忽略了的歷史遺跡場地,不僅將其當作公園,還要展現這里失落的文明。

圖9 記憶的景觀設計方法(引自https://www.gooood.cn/unesco-weltkulturerbe-kloster-lorsch-by-topotek-1.htm)

圖10 景觀中的內存設計方法(引自https://www.gooood.cn/unesco-weltkulturerbe-kloster-lorsch-by-topotek-1.htm)

設計師調整了空間布局,使人們可以從景觀空間形態風貌所展示出的環境變遷體驗文化景觀遺產。游覽路徑設置在整個開敞環境中,使游客對過去的修道院有了整體而清晰的了解。古老的Torhalle門一側與城市相連,另一側與景觀相連,從而在場地、城市和景觀之間建立了聯系。設計師通過地面上的設計語言展示著對于歷史的重現。地形略微起伏,反映了修道院曾經所在區域的自然環境特征,通過行走來閱讀逝去的歷史文化景觀,形成“景觀記憶”(圖10-1)。開敞曠達的景觀是對該地區的歷史展示和未來的展望。它解釋了景觀遺產的記憶轉換,基于空間記憶理論,在人、景觀和城市歷史之間建立起了聯系[12]。

此設計中,下沉的地面向訪客展示了屬于修道院的歷史沉淀痕跡,當人們行走在場地中,更便于腦海中想象修道院原本的樣貌。高低空間是現代與歷史的碰撞與交融,借助高與低的不同地勢所見,感受體驗修道院文化興衰的歷史變遷,并且讓景觀風貌與之融為一體(圖10-2)。

場地的這種歷史和文明的“景觀記憶”,為人們提供了交流學習的機會,市民將隨著時間的推移而增加他們對公園變化的記憶。克蘭登公園(Clandon Park)也將被視為一個“景觀記憶”,在公園中的年輕人可以通過游覽,形成對歷史環境變遷的理解,當年長的人走進公園時,他們對場地原有的記憶會一并帶入,以公園最初原始的記憶來與眼前所看到的新的景觀風貌進行比較。對于游客來說,身臨其境,克蘭登公園使他們可以看到與書本上或網絡中記載的歷史不同的風景。場地幫助人們記住悠久的歷史[13],如果一個場地總是以相同的方式呈現,那么那里就不會有歷史。

考慮建筑物內部與外部景觀之間的聯系,為了使建筑物本身成為空間內外聯系的橋梁,參觀者可以通過場地內空間環境的不同角度來獲得多種體驗,以了解建筑物從歷史上的輝煌鼎盛到現在被破壞得只剩軀殼的歷史,從中觀察建筑環境的變化,可以提供不同的記憶、進而喚醒、形成公眾記憶,因為它們是在景觀包圍的環境中發展起來的[14]。

“景觀記憶”在保護文化遺產中發揮著重要作用。不僅讓城市記憶得以流傳,而且讓國家歷史不斷延續。在公園中可以看到不同國家文化的交流跡象,直到今天,當提及克蘭登公園時,它仍然是毛利人的遺址和英國毛利人的文化匯集地。世界上各個國家的各種文化遺產都連接到人類文明網絡的重要節點,因為有了記憶,文明才得以延續[15]。

比較2個項目,項目1將建筑物作為重建景觀的中心,讓景觀把建筑物包圍,通過步行來感受時間對環境的改變,以及景觀所呈現的多樣性,為人們提供回憶和了解遺址歷史文化的景觀開敞空間。項目2將建筑物作為邊界,在建筑物的虛擬墻體范圍中重新添加景觀,讓人們可以聚集到“建筑物”中心,認識、感受和回憶建筑的文化內涵。將人們集中,他們能在那里進行活動,繼而感受場地并意識到前人在這建筑中的活動,使場地記憶可以回想起有關景觀和建筑物的記憶與國家的歷史。這2種不同的形式都將文化歷史、環境變遷以景觀風貌通過“景觀記憶”的方式聯系在了一起。

4 結語

記憶在文化景觀中一直起著至關重要的作用。用“景觀記憶”作為自然、文化和情感之間的聯系,以建立事物與思想之間的互動,可以增強人與場所之間的互動,場所與城市之間的聯系以及人類文明歷史的延續。“景觀記憶”是一種非物質文化資源,是一種社會文化載體,在某種程度上可以再現歷史、現實和未來。

“景觀記憶”是由文化景觀的文化歷史、環境變遷、景觀形態風貌三元互動所生成,由人文與自然兩方面互動所推動,而不斷延續。人文與自然相互作用,形成了具有記憶的有機結合的歷史文脈,這個有機的整體可以稱為“景觀記憶”系統。

人類社會發展是不可逆的。生態環境的變遷使得文化景觀的占比隨著時間的進展而不斷增加,其中,城市化功不可沒。城市是人類干預自然環境最顯著的區域,文化景觀是城市發展和人類發展過程中的產物,它以歷史文化保存記憶、以環境的變遷傳承記憶、以景觀的形態呈現記憶。我們可以遵循“景觀記憶”形成的規律,首先在城市中探索一種城市文化景觀設計的新方法、新思路。