系統康復護理對腰椎間盤突出患者的影響觀察

曲穎(吉林醫藥學院附屬醫院中醫科,吉林吉林 132013)

腰椎間盤突出癥是指患者腰椎間盤突出后,壓迫神經根而導致的一種疾病[1-2]。其在我國具有較高的發病率,據相關資料統計,約為15.2%。患者發病后,可出現如坐骨神經或腰部疼痛等癥狀,隨著病情的進展,后期還可導致大小便失禁和偏癱等,因此必須對腰椎間盤突出患者進行及早治療[3-5]。現階段在治療方法的選擇上,主要包括手術療法和非手術療法兩種,除對于部分重癥患者外,主要以非手術療法為主。但由于部分患者的病程較長,康復效果并不是十分理想。在此背景下,該院中醫科選擇2018年12月—2019年11月收治的腰椎間盤突出患者93例為研究對象,將系統康復護理理念融入其治療過程中,有效緩解了患者的疼痛情況,提高了康復效果。現總結護理經驗報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料

選擇在該院中醫科治療的腰椎間盤突出患者93例作為研究對象。納入標準:(1)經CT或MRI確診為腰椎間盤突出患者;(2)患者個人資料完整;(3)年齡<80歲。排除標準:(1)心臟等臟器功能不全患者;(2)精神類疾病患者;(3)妊娠及哺乳期婦女等。根據患者治療時間不同,將2018年12月—2019年5月治療的45例患者納入對照組,將2019年6—11月治療的48例患者納入觀察組。對照組中,男26例,女19例。患者年齡 25~80 歲,平均年齡(49.53±4.56)歲。 病程 2~14年,平均病程(6.02±2.02)年。觀察組中,男27例,女21例。患者年齡 27~76 歲,平均年齡(50.33±5.12)歲。病程2~15年,平均病程(6.21±2.11)年。兩組患者一般資料比較,差異無統計學意義(P>0.05)。

1.2 護理方法

兩組患者均采取常規牽引療法治療。對照組患者給予常規護理。如保持仰臥位,固定軀干和骨盆等部位,初次牽引重量可在15~20 kg。后期根據患者的耐受程度,增加牽引重量。護理1次/d,30 min/次[6-7]。觀察組進行系統康復護理,具體如下:(1)功能訓練。護士指導患者對腰背肌進行功能訓練。如可采用五點支撐法,即用頭、雙肘和雙腿作為支撐點,使肢體其他部位上抬。上抬幅度和支撐時間可由小至大,循序漸進開始訓練。每日訓練2次;(2)腰部按摩。護士指導患者保持俯臥位,取穴腰陽關、大腸俞、腎俞和關元俞等穴位,采用壓、按和推等手法進行穴位按摩。1次/d,每次15 min;(3)運動指導。指導患者每日堅持運動,如每日堅持步行30 min等。日常多做挺胸、燕勢和伸腰等運動;(4)生活飲食護理。指導患者更換較硬的床墊,日間佩戴護腰帶,以加強對腰部的保護。每日多曬太陽,促進機體對鈣的吸收。在飲食方面,多食用和飲用富含鈣和維生素的食品和飲料等,如豆類和牛奶等。

1.3 觀察標準

(1)患者疼痛情況評分比較。以視覺模擬評分法為標準,對患者的疼痛情況進行評分。評分滿分為10分,評分越高,表示疼痛感越明顯。(2)患者康復效果比較。康復效果分為4種,分別為治愈、顯效、有效和無效。其中治愈為患者腰部和腿部疼痛感徹底消失,活動能力正常。顯效為患者腰部和腿部疼痛感明顯降低,活動能力基本正常。有效為患者腰部和腿部疼痛感緩解,活動能力有所改善。無效為患者護理后,疼痛感和活動能力無變化。總有效率為痊愈率、顯效率和有效率之和。(3)患者對護理工作滿意度比較。調查結果分為4種,分別為非常滿意、較滿意、基本滿意和不滿意。總滿意率為前3項之和。

1.4 統計方法

采用SPSS 22.0統計學軟件進行數據分析。計量資料以(±s)表示,行t檢驗。計數資料以[n(%)]表示,行χ2檢驗。P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

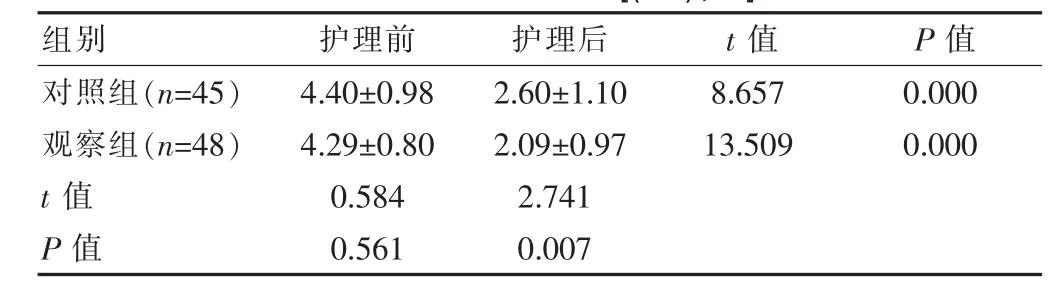

2.1 疼痛評分比較

疼痛評分比較如表1所示,可見護理前,對照組疼痛評分為(4.40±0.98)分,觀察組評分為(4.29±0.80)分,差異無統計學意義(P>0.05)。護理后,對照組評分為(2.60±1.10)分,高于觀察組的(2.09±0.97)分,差異有統計學意義(P<0.05)。

表1 疼痛評分比較[(±s),分]

表1 疼痛評分比較[(±s),分]

組別 護理前 護理后t值 P值對照組(n=45)觀察組(n=48)t值P值4.40±0.98 4.29±0.80 0.584 0.561 2.60±1.10 2.09±0.97 2.741 0.007 8.657 13.509 0.000 0.000

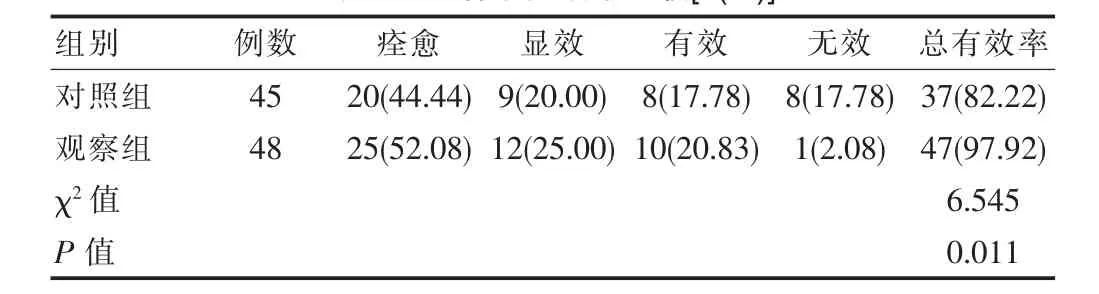

2.2 患者康復效果比較

患者康復效果比較如表2所示,可見對照組總有效率為82.22%,低于觀察組的97.92%,差異有統計學意義(P<0.05)。

表2 患者康復效果比較[n(%)]

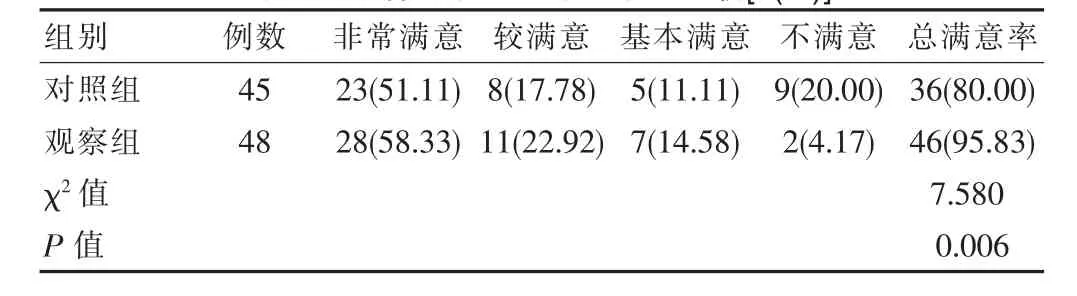

2.3 護理滿意度比較

護理滿意度比較如表3所示,可見對照組總滿意率為80.00%,低于觀察組的95.83%,差異有統計學意義(P<0.05)。

表3 患者對護理工作滿意度比較[n(%)]

3 討論

腰椎間盤突出是我國最為常見的一種疾病,好發年齡為30~50歲[8-11]。其致病因素較為復雜,如由于患者自身原因,腰椎間盤發生退行性變;或者長期受到工作或運動的影響,導致腰椎間盤支撐結構損害。另外遺傳因素、外界氣候和環境因素等,也是主要誘因。發病后,95%的患者會出現明顯的腰痛癥狀,下肢呈放射狀疼痛,重癥患者甚至出現大小便失禁和偏癱等[12-14],從而對患者的生活和工作帶來巨大影響。

與手術療法比較,非手術療法在腰椎間盤突出患者的臨床治療上更為常用。非手術療法主要以牽引治療為主,其治療原理為應用外力對患者病變部位施加牽引力,使其發生一定的分離,以加速局部的血液循環,松解軟組織粘連和減輕椎間盤內壓力等。

在腰椎間盤突出患者的牽引治療過程中,發現合理的護理干預,可以起到錦上添花的作用。如章洪[15]根據臨床護理工作經驗,將護理工作總結為健康教育和體位護理等,有效緩解了患者的癥狀;梁蕻[16]對行牽引治療的腰椎間盤突出患者,進行綜合性護理干預,具體的護理工作如心理護理、飲食護理和康復護理等,有效提高了患者的治療效果。

通過對以上護理工作加以總結,該院中醫科制定了系統康復護理方法,核心的護理工作包括功能訓練、腰部按摩、運動指導和生活飲食護理等。其中功能訓練是鍛煉患者腰背肌最佳的方法之一,對腰椎的負荷較小,鍛煉量適中,患者堅持訓練,可以明顯改善腰部的疼痛癥狀;腰部按摩護理同樣對腰痛具有良好的治療效果;在運動指導方面,燕勢等運動,與五點支撐法本質上具有相同的護理效果,即通過患者的主動運動和訓練,增強腰肌力量[17];在生活飲食護理方面,指導患者合理飲食,多食用富含鈣和維生素的食物和飲品等,同時囑患者日常多曬太陽,以促進人體對鈣等物質的吸收。以上護理方法結合和實施后,與對照組患者比較,疼痛情況明顯降低,康復效果和護理滿意度明顯提高,取得了預想的護理效果。

綜上所述,在腰間盤突出患者牽引治療后采取系統康復護理,可以有效提高患者康復效果,建議進一步推廣應用。