圍手術期康復護理對肺部腫瘤患者術后肺部感染預防的效果探討

解梅

(日照市北經濟開發區醫院,山東日照 262306)

因人們生活習慣及節奏變化,臨床肺部腫瘤疾病發病率有所上升,該疾病嚴重影響患者的呼吸功能,進而影響患者日常生活質量,隨疾病發展危及其生命健康。臨床多采取手術治療以控制疾病發展,同時施行圍術期護理服務以確保手術效果。圍術期康復護理于術前、術后各階段針對患者開展對應的護理干預,能夠改善患者身心狀況,進而促疾病康復[1-2]。該次研究選取2019年1—12月間該院收治的80例肺部腫瘤患者進行研究,對比常規圍術期護理、圍術期康復護理應用于肺部腫瘤患者中的療效,進而探究施行圍術期康復護理服務對其肺功能、并發癥的影響。報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料

選取該院收治的肺部腫瘤手術患者80例。納入標準:(1)臨床診斷確診為肺癌;(2)擇期行胸腔鏡肺段切除術或肺葉切除術治療;(3)意識清晰、溝通能力正常;(4)患者知曉該次研究內容,簽署知情同意書。排除標準:(1)存在過度肥胖或營養不良情況;(2)存在其他臟器嚴重疾病或哮喘;(3)術前行康復訓練。

根據圍術期護理內容不同將80例肺部腫瘤患者分組為參照組、研究組,參照組40例肺部腫瘤患者中男性、女性例數之比為23∶17,最低年齡為34歲,最高年齡為73歲,年齡均值為(46.82±4.13)歲,腫瘤分期為Ⅰ期、Ⅱ期、Ⅲ期患者例數分別為11例、24例、5例,腺癌、鱗癌、腺鱗癌患者例數分別為21例、11例、8例;研究組40例肺部腫瘤患者中男性、女性例數之比為22∶18,最低年齡為33歲,最高年齡為75歲,年齡均值為(46.19±4.11)歲,腫瘤分期為Ⅰ期、Ⅱ期、Ⅲ期患者例數分別為10例、24例、6例,腺癌、鱗癌、腺鱗癌患者例數分別為20例、12例、8例。兩組肺部腫瘤患者一般資料經分析、對比可知,差異無統計學意義(P>0.05)。

1.2 方法

參照組:施行圍術期常規護理,即術前指導患者戒煙,告知患者正確咳嗽、咳痰技巧以及正確腹式呼吸方式,指導患者嚴格遵醫囑行霧化吸入治療。術后輔助患者拍背、翻身,為確保患者呼吸通暢,指導患者有效咳嗽、正確腹式呼吸等,同時指導患者養成良好飲食、作息及運動習慣。

研究組:在參照組基礎上施行圍手術期康復護理,具體措施如下。(1)康復護理宣教。為患者介紹肺部腫瘤疾病、手術治療方案、圍術期注意事項內容的同時,告知患者康復護理的重要性、注意事項、主要康復鍛煉內容等,針對患者疑問進行及時解答,通過提升患者康復知識掌握度來提升其配合度。(2)心理護理。對患者心理健康狀態進行評估,并積極與患者溝通,結合評估結果、患者疾病狀況等因素,針對性開導患者,引導其維持樂觀、積極心態。同時,要求護理人員于圍術期開展各項護理服務同時給予患者關懷、鼓勵,并囑患者家屬術后康復階段多陪伴患者,輔助患者開展各項康復活動,并給予患者肯定、關懷,提升其康復信心。(3)制定康復護理計劃。結合患者病情、年齡、體重等基本信息,為其制定針對性康復護理計劃,控制患者運動強度在靶心率范圍內,要求行康復護理活動時護理人員全程陪同,一旦出現異常需及時停止。(4)下肢康復護理。①術前。a.指導患者爬樓梯,3次/d,每次爬3層以上。b.于病區內快步行走,每日6000步。c.使用功率自行車進行鍛煉,20min/次,2次/d。②術后。a.臥床時指導患者于床上行雙下肢騎自行車活動,20 min/次,2次/d。b.踝泵運動或直腿抬高活動,20次/2 h。c.術后第1天下床活動,4次/d,100 m/次,后逐漸增加每日下床活動累計距離,根據患者具體情況進行適當增加。(5)上肢康復護理。①術前。指導患者手持0.5 kg啞鈴行立位呼吸操訓練,以縮唇-腹式呼吸為呼吸操鍛煉基礎,并融合俯身、伸展、下蹲、擴胸等全身性運動,遵循循序漸進原則逐漸加大力度。②術后。手術當日,待患者清醒后,指導患者握拳、手肘伸曲活動,并進行擴胸運動,5 min/次,5次/d。術后第1天開始,指導病患手持0.5 kg啞鈴行立位呼吸操訓練,2次/d,并利用彈力帶行上肢抗阻訓練,2次/d,10 min/次。

1.3 評價指標

監測、記錄兩組肺部腫瘤患者肺功能情況,主要指標為6 min步行距離(即6MWD)、第1秒用力呼氣容積(即 FEV1)、用力肺活量(即 FVC)。

兩組肺部腫瘤手術患者術后并發癥情況,常見有術后肺部感染、肺不張、低氧血癥及心律失常等。

1.4 統計方法

采用SPSS 21.0統計學軟件進行數據分析,計數資料以[n(%)]表示,行 χ2檢驗;計量資料以(±s)表示,行t檢驗,P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

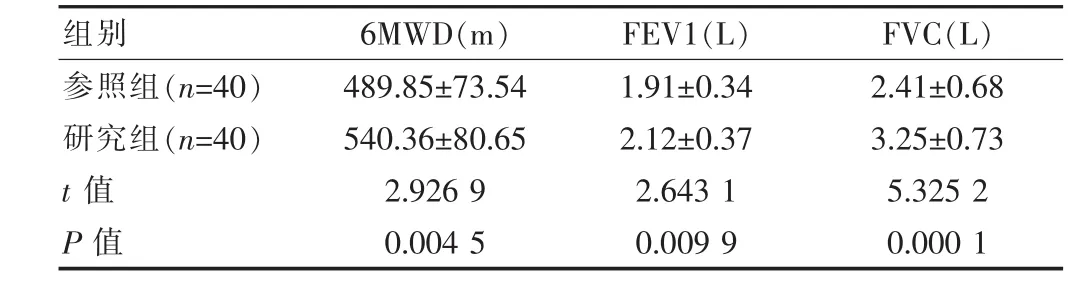

2.1 肺功能指標

研究組患者術后6MWD、FEV1、FVC等肺功能指標結果數據顯著高于參照組,差異有統計學意義(P<0.05)。 詳見表 1。

表1 比較兩組肺部腫瘤患者術后肺功能指標情況(±s)

表1 比較兩組肺部腫瘤患者術后肺功能指標情況(±s)

組別6MWD(m)FEV1(L) FVC(L)參照組(n=40)研究組(n=40)t值P值489.85±73.54 540.36±80.65 2.926 9 0.004 5 1.91±0.34 2.12±0.37 2.643 1 0.009 9 2.41±0.68 3.25±0.73 5.325 2 0.000 1

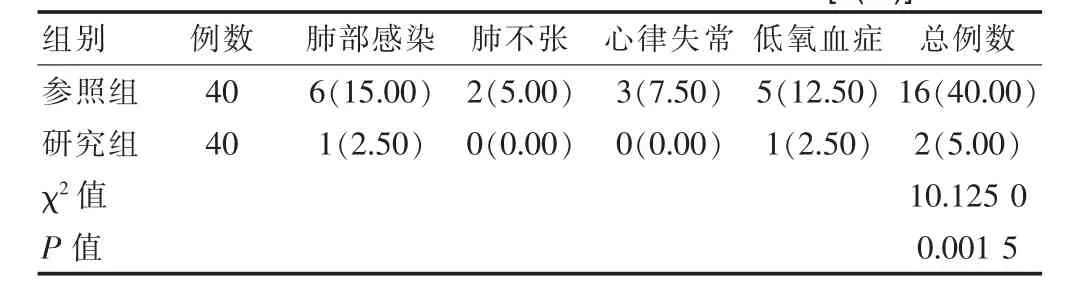

2.2 術后并發癥

研究組患者術后并發癥發生率5.00%顯著低于參照組的40.00%,差異有統計學意義(P<0.05)。詳見表2。

表2 比較兩組肺部腫瘤患者術后并發癥情況[n(%)]

3 討論

對新入院患者應熱情接待,一方面進行詳盡的健康教育,讓患者了解肺部腫瘤發生的原因、誘發因素、預后及轉歸,并讓患者理解疾病的長期性和難治性,從而得到患者的積極配合;另一方面,從生活、飲食方面盡量滿足患者的一些基本要求,在洗漱、如廁、睡眠等方面讓患者感覺方便、舒適。經常與患者交流,了解其心理狀態,耐心細致地回答患者的提問以減輕患者對病癥的恐懼和焦慮,同時增加患者對生活的信心。平日工作中,注意每個細節,以優良的態度、嫻熟的技術贏得患者的信賴,建立起良好的護患關系。通過積極實行術前心肺康復訓練及康復教育,讓患者了解肺部腫瘤手術后回歸社會及術前康復護理、治療的重要性。

肺部腫瘤近年發病率逐漸上升,嚴重危及患者生命健康。臨床救治肺部腫瘤多采取手術治療,能有效控制疾病發展,但因手術入侵性操作、手術應激等因素,患者術后身體機能下降、呼吸面積減少,加之手術創傷、患者情緒不穩定等因素,患者極易并發肺部感染等并發癥。對此,圍術期護理過程中需注重對患者的康復護理,以改善患者肺功能,降低肺部感染等并發癥發生[3-4]。

常規圍術期護理多側重基礎宣教以及疾病護理,未開展有針對性的康復護理服務。相比之下,對肺部腫瘤患者施行圍術期康復護理對改善患者術后肺功能、促進患者疾病康復均有積極意義。施行圍術期康復護理時,通過開展健康宣教可有效提升患者對疾病、手術治療、術后康復及保健等相關知識的認知,提升其臨床依從性同時提高患者的自我保健意識及能力,同時開展心理護理以確保患者積極配合臨床護理工作,提高其康復信心。后結合患者具體情況制定有針對性的康復護理計劃,于術前、術后分別開展對應的上肢、下肢康復護理[5-6]。上肢康復運動能有效改善患者氧耗及上肢運動適應能力,進而增強機體通氣效能。下肢康復護理對改善機體生理性肌肉功能、運動能力、心肺功能有積極意義。通過開展圍術期康復護理,能有效促進患者換氣功能、肺泡通氣功能的恢復,加大機體呼吸肌耐力、肌力,進而有效改善患者術后肺功能及呼吸機疲勞狀況,最終預防術后肺部感染等并發癥的發生[7]。結合該文結果可知,研究組患者術后肺功能指標(6MWD、FEV1、FVC)結果顯著高于參照組,術后并發癥發生率顯著低于參照組,差異有統計學意義(P<0.05)。表明開展圍術期康復護理對改善肺部腫瘤患者肺功能、降低術后并發癥有積極臨床價值。張倩等[8]研究結果亦表明開展圍術期康復護理干預的實驗組肺部腫瘤患者感染發生率(15.9%)顯著低于未開展圍術期康復護理的對照組患者(35.2%),差異有統計學意義(P<0.05)。該結論與該文相似,有可參考性。

綜上所述,對肺部腫瘤患者施行圍手術期康復護理能有效改善其術后肺功能指標,降低肺部感染等并發癥發生率,有積極臨床價值。