哺乳期乳腺炎患者乳汁和膿液細菌培養結果及對哺乳的影響

史立波 于德海 步玉輝 高桂艷 田洪雨

河北省滄州市人民醫院甲狀腺乳腺外科,河北滄州 061001

母乳是公認的嬰兒最理想的食物,利于嬰兒的健康、生長、發育及免疫系統的建立[1]。國家疾控中心中國居民營養與健康狀況檢測調查結果顯示,6個月內嬰幼兒純母乳喂養率為20.8%[2]。哺乳期乳腺炎在哺乳期的任何階段都可能發生,尤其在初產婦常見,因缺乏規范化的治療,有5%~11%會發展成為乳房膿腫,或反復發作,對患者身心造成了極大的痛苦,是產婦放棄母乳喂養的重要原因之一[3-4]。因此,哺乳期乳腺炎不僅是一種疾病,更是一個社會公共衛生問題。2019年,中國專家對哺乳期乳腺炎進行了深入討論研究,基于系統證據檢索、文獻質量評價以及臨床實踐,并參照德國科學醫學聯合協會S3-Guidelines 評價標準[5]制定了《中國哺乳期乳腺炎診治指南》[6]。但由于國內的研究數據較少,目前在國內,尤其是基層醫院并未得到普遍執行。關于哺乳期乳腺炎患者是否繼續母乳喂養及其安全性,我們遵循國內外指南,探索性少量開展了不回乳不停止哺乳的治療模式研究。現通過分析我院收治的46例哺乳期乳腺炎患者的臨床資料,分析乳汁及膿液細菌培養結果及其對母乳喂養的安全性,現報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料

選擇2020年6~7月我院收治的46例哺乳期乳腺炎患者的臨床資料,所有患者均符合以下納入標準[6]:①哺乳期女性,均為單胎初次妊娠;②單側乳房疼痛性腫塊;③乳房局部皮膚紅腫;④可伴有發熱、乏力等全身癥狀。排除標準:①嬰兒>12個月的患者;②失訪患者;③依從性差,治療過程中自行回乳的患者。所有符合標準的患者均進行彩超檢查,分為炎癥初期組(n=26)和膿腫期組(n=20)。炎癥初期組年齡22~30歲,平均(28.14±3.74)歲;膿腫期組年齡23~31歲,平均(27.28±3.86)歲。兩組患者一般資料比較,差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。本研究經過我院醫學倫理委員會討論通過,所有患者均簽署了知情同意書。

1.2 方法

所有患者治療前均進行乳汁細菌培養,先于乳頭處擠出部分乳汁丟棄,再用無菌生理鹽水清洗干凈乳頭后留取乳汁進行細菌培養。膿腫期患者碘伏消毒皮膚,無菌注射器抽取少許膿液進行細菌培養。需抗生素治療的患者均采用不影響哺乳的頭孢菌素類抗生素[6-7]。治療期間所有患者患側乳房均繼續母乳喂養。所有患者隨訪至治愈后1周,觀察細菌培養結果及繼續哺乳對患者乳房疼痛和嬰兒有無不良影響。

1.3 觀察指標及評價標準

①細菌培養陽性率:乳汁及膿液細菌培養,任何致病菌生長均為細菌培養陽性,無致病菌生長為細菌培養陰性。②嬰兒不良反應發生率:所有嬰兒均隨訪至治愈后1周,治療期間嬰兒出現發熱、腹瀉等癥狀即為嬰兒不良反應發生,若無癥狀則為陰性。③患者乳房疼痛程度評估:采用視覺模擬評分法(VAS)[8],由患者在標尺上確認指出,共計10分,無疼痛為0分,輕度疼痛為1~3分,中度疼痛為4~7分;重度疼痛8~10分。

1.4 統計學方法

采用SPSS 22.0 軟件學軟件進行數據分析,計量資料以均數±標準差(±s)表示,兩組間比較采用獨立樣本t 檢驗;計數資料以率(%)表示,兩組間比較采用以χ2檢驗,等級資料組間比較采用Wilcoxon 秩和檢驗,P<0.05 為差異有統計學意義。

2 結果

2.1 兩組細菌培養結果的比較

炎癥初期組患者乳汁細菌培養陽性率為30.8%(8/26);膿腫期組患者乳汁細菌培養陽性率30.0%(6/20),膿液細菌培養陽性率為45.0%(9/20)。兩組乳汁細菌培養陽性率比較,差異無統計學意義(χ2=0.003,P>0.05)。

2.2 兩組嬰兒不良反應發生情況的比較

所有患者治療過程中患側乳房均不停止哺乳,繼續母乳喂養。全部病例均隨訪至治愈后1周,均未見嬰兒發熱,炎癥初期組有2例輕微腹瀉,膿腫期組有1例輕微腹瀉,均未影響治療。炎癥初期組與膿腫期組嬰兒不良反應發生率分別為7.7%(2/26)和5.0%(1/20),兩組比較,差異無統計學意義(χ2=0.134,P>0.05)。

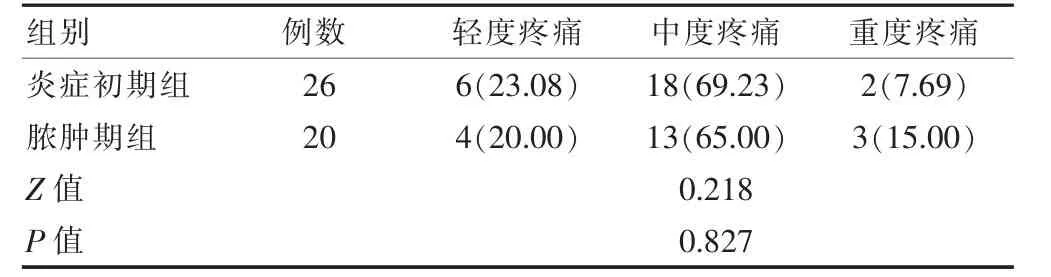

2.3 兩組患者乳房疼痛程度的比較

46例哺乳期乳腺炎患者中,無論炎癥初期患者還是膿腫期患者,多數患者出現乳房輕度到中度疼痛,重度疼痛的患者例數極少。兩組患者乳房疼痛程度比較,差異無統計學意義(P>0.05)(表1)。

表1 兩組患者乳房疼痛程度VAS評分的比較[n(%)]

3 討論

傳統認為,細菌入侵感染是導致哺乳期乳腺炎發生的主要原因[9],金黃色葡萄球菌是哺乳期乳腺炎最常見的病原菌[10]。近年來對哺乳期乳腺炎的深入研究發現,哺乳期乳腺炎的發生并非與感染性致病菌的存在呈正相關,反而與血清和乳汁中的炎癥因子呈正相關[11]。各種原因導致的乳汁排空不暢,乳汁在乳腺導管中沉積,可刺激機體產生嚴重的機械性應激導致大量危險分子釋放從而產生炎癥反應[12]。這也解釋了大部分哺乳期乳腺炎患者乳汁及膿液細菌培養結果為陰性的原因。本研究結果顯示,哺乳期乳腺炎患者中,炎癥初期患者乳汁細菌培養陽性率為30.8%;膿腫期患者乳汁細菌培養陽性率為30%,膿液細菌培養陽性率為45%。提示哺乳期乳腺炎并非都由細菌感染引起,大部分患者為乳汁淤積介導的炎癥反應。對于這部分患者,繼續母乳喂養不存在細菌直接感染嬰兒的風險。

相關研究表明,正常哺乳期女性的乳汁中存在正常微生物群,而急性乳腺炎患者的乳汁中具有更高濃度的金黃色葡萄球菌(約106 cfu/ml)[13]。但這不會增加嬰兒的感染風險,母乳喂養不僅可以直接降低嬰兒傳染病病死率、腹瀉和呼吸道感染發病率還能促進智力發育[14]。Hassiotou 等[15]分析發現,哺乳期乳腺炎患者母乳中免疫細胞及細胞因子的種類和數量均較健康女性有所增加,有助于提高母體對乳腺感染的自身抵抗,也有助于激活嬰兒的免疫系統。本研究發現,無論炎癥初期患者還是膿腫期患者,無論乳汁及膿腫液細菌培養結果陰性與否,繼續母乳喂養,不增加嬰兒感染風險,與國內外哺乳期乳腺炎最新治療理念認知相同[6-16]。本研究中,所有嬰兒均無發熱,炎癥初期組有2例輕微腹瀉,膿腫期組有1例輕微腹瀉,均未予特殊干預,觀察3~4 d后癥狀消失,驗證了哺乳期乳腺炎不回乳不停止哺乳治療模式對嬰兒的安全性。

哺乳期女性是一個特殊人群,很多藥物都能通過血漿乳汁屏障進入乳汁,因此使用抗菌藥物時,要嚴格考慮對哺乳嬰兒是否有不良影響。目前,阿莫西林、頭孢菌素(非過敏患者)、克林霉素和紅霉素(頭孢類過敏者)都可在哺乳期安全使用[6-7]。哺乳期女性體內抗生素累積后會有部分進入乳汁,可能影響嬰兒腸道益生菌數量。因此,在使用抗生素時密切觀察嬰兒是否有腹瀉、發熱等癥狀是十分必要的,若出現嚴重腹瀉,需停止母乳喂養或改用其他類型抗生素[17]。但在使用哺乳期禁忌的抗生素(四環素、環丙沙星、氯霉素)時,或炎癥累及整個乳房時,應該回乳,終止母乳喂養,以便更好地控制感染。

哺乳期乳腺炎患者治療過程中一般會出現乳房輕度到中度疼痛,多數可耐受。對于少數不能耐受疼痛或乳房重度疼痛的患者,應及時治療減輕疼痛,以提高患者對治療方案的依從性,減少因疼痛導致的回乳。有研究表明,新鮮卷心菜葉冷敷可有效減輕乳房脹痛,冷敷與熱敷交替的方法更有效[18]。對于輕度乳房疼痛的患者可以常規進行冷敷,緩解疼痛癥狀。非甾體類抗炎藥布洛芬可以減輕炎癥和水腫,適用于中度及重度乳房疼痛患者,可有效控制發熱及乳房疼痛[19]。大量數據研究表明,布洛芬在乳汁中僅有少量分泌,其微量的藥物濃度遠低于嬰兒患病需要服用的劑量,該藥對嬰兒相對安全[20]。另外乳房劇烈疼痛患者多數由炎癥加重或膿腫形成引起,及時應用有效抗生素和超聲引導下穿刺抽膿或引流處理[21-22],可迅速緩解乳房疼痛。本研究顯示,炎癥初期組與膿腫期組患者乳房疼痛程度比較,差異無統計學意義。患者乳房疼痛多數為輕度到中度,經合理治療均可有效控制,達到不回乳繼續母乳喂養的目的。繼續母乳喂養有助于排出淤積的乳汁,減輕局部癥狀,并且可以防止患側乳房其他乳管因停止哺乳而導致的乳汁淤積,防止乳腺炎的進一步擴展[17],對乳腺炎的治療有很大益處。

綜上所述,哺乳期乳腺炎患者乳汁中致病菌檢出率較低,感染嬰兒率極低,繼續患側母乳喂養對患者及嬰兒均無明顯不良影響,不回乳不停止哺乳的哺乳期乳腺炎治療理念值得臨床推廣。