快針針刺療法對肝火亢盛型原發性高血壓病患者即時血壓的影響

呂海波 宋金興

北京市中關村醫院社區科,北京 100190

近年來,我國高血壓患病率呈明顯上升趨勢,高血壓病目前已經是社區最常見的慢性病之一。目前臨床上高血壓病主要采取長期口服降壓藥物進行維持和治療,由于需要長期服藥,不少患者服藥依從性較差甚至不服藥,這類患者的血壓經常在高位波動,而血壓處于高位不僅給患者帶來頭暈頭痛等不適癥狀,也大大增加了心腦血管意外的發病率。針刺治療高血壓是我國傳統的中醫特色療法,通過研究表明,針刺療法不僅對輕中度高血壓患者有良好的效果[1],同時對眩暈、頭痛等高血壓伴隨癥狀具有顯著的改善作用[2]。快針刺法是一種只進行針刺治療而不留針的針刺方法,相較于常規留針針刺方法,具有治療時間短、操作便捷、速效的優勢。本研究選取中關村醫院社區科收治的140例肝火亢盛型原發性高血壓病患者作為研究對象,探討快針針刺療法對肝火亢盛型原發性高血壓病患者即時血壓的影響,現報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料

選取2019年2月~2020年2月于中關村醫院社區科就診的140例肝火亢盛型原發性高血壓病患者作為研究對象,采用隨機數字表法將其分為治療組和對照組,每組各70例。治療組中,男38例,女32例;平均年齡(58.71±9.80)歲;平均病程(6.59±2.48)年。對照組中,男36例,女34例;平均年齡(59.29±9.91)歲;平均病程(6.87±2.54)年。兩組患者的性別、年齡、病程等一般資料比較,差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。本研究經中關村醫院醫學倫理委員會審核批準。

1.2 診斷標準

西醫診斷標準:參照《中國高血壓防治指南2010》(修訂版)[3]制定,即在未使用降壓藥物的情況下,非同日3次測量血壓,收縮壓140~179 mmHg 和(或)舒張壓90~109 mmHg 的患者,診斷為1~2級高血壓病。

中醫診斷標準:參照《中藥新藥臨床研究指導原則》[4]中高血壓病肝火亢盛型標準制定,即具有眩暈、頭痛、急躁易怒、面紅目赤、口干口苦、溲赤便秘、舌紅苔黃、脈弦數等中醫證候者,判定為肝火亢盛型。

1.3 納入與排除標準

納入標準:①符合1~2級高血壓病診斷標準的原發性高血壓患者;②中醫辨證為肝火亢盛型者;③患者年齡35~75歲;④患者收縮壓140~179 mmHg 和(或)舒張壓90~109 mmHg;⑤患者自愿參加本研究,并簽署知情同意書。排除標準:①并發嚴重心、肝、腎功能衰竭的患者;②妊娠期或哺乳期患者;③有精神病史、癲癇、中風或其他神經系統器質性疾病者。

1.4 方法

1.4.1 治療組 治療組患者給予快針針刺治療,取穴:百會、曲池、三陰交、風池、合谷、行間、太沖;快針針刺的操作方法:患者采取仰臥位,穴位75%酒精常規消毒,選用規格為0.30 mm×40 mm 的華成牌針灸針進行針刺治療,其中百會穴平刺入約0.8寸、風池穴向鼻尖方向斜刺入約0.8寸、曲池穴直刺入約1寸、三陰交穴直刺入約1寸、合谷穴直刺入約0.8寸、太沖穴直刺入約0.5寸、行間穴直刺入約0.5寸,所有穴位快速進針,針刺得氣后再施以捻轉瀉法,行針手法結束即出針(不留針)。患者均治療1次,作即時治療、即時觀測。

1.4.2 對照組 對照組患者針刺取穴同治療組,每個穴位針刺進針方法同治療組,針刺得氣后給予留針30 min后再起針。患者均治療1次,作即時治療、即時觀測。

1.5 觀察指標及評價標準

比較兩組患者治療前后的血壓、中醫證候評分、臨床療效及不良反應發生情況。①血壓:兩組患者治療前后分別進行收縮壓和舒張壓的測量,每次均測量兩次,取平均值。②中醫證候評分:采用簡化的《高血壓病中醫證候分級量化量表》[4]評分,共有眩暈、頭痛、急躁易怒、頭如裹、胸悶、面赤、目赤、口干、耳鳴、心悸10項,每項分無癥狀、輕度、中度、重度4個選項,分別計0、1、2、3分,總分為30分,分值越大說明高血壓病引起患者身體不適的綜合癥狀越嚴重;量表記錄時采用醫師問診患者回答的方式進行,并由醫師記錄填寫。③療效:根據舒張壓的波動情況判定療效[5],顯效為舒張壓降低10 mmHg 以上,并達正常,或舒張壓雖未降至90 mmHg,但已下降20 mmHg或以上;有效為舒張壓降低不及10 mmHg,但已達正常;無效病例為均未達到以上標準者。總有效率(%)=(顯效+有效)例數/總例數×100%。④不良反應:包括暈針、血腫等。

1.6 統計學方法

采用SPSS 17.0 統計學軟件進行數據分析,計量資料用均數±標準差(±s)表示,兩組間比較采用t 檢驗;計數資料用率表示,兩組間比較采用χ2檢驗,以P<0.05 為差異有統計學意義。

2 結果

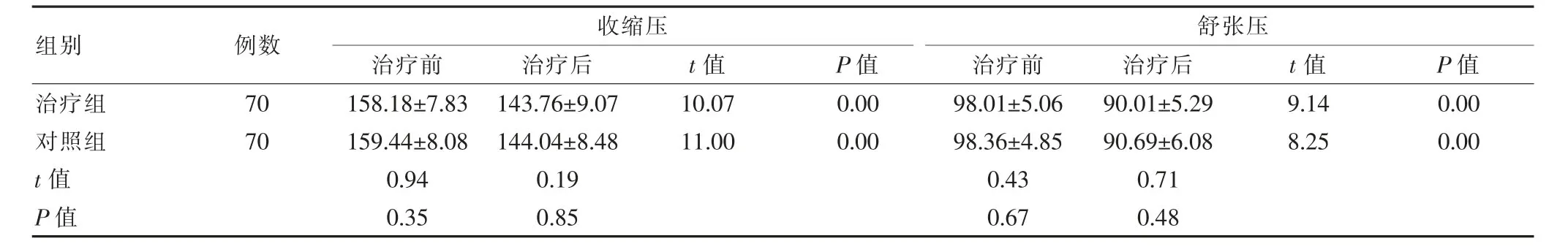

2.1 兩組患者治療前后血壓的比較

治療前,兩組患者的收縮壓、舒張壓比較,差異均無統計學意義(P>0.05)。治療后,兩組患者的收縮壓、舒張壓均低于治療前,差異有統計學意義(P<0.01);治療后,治療組患者的收縮壓、舒張壓與對照組比較,差異無統計學意義(P>0.05)(表1)。

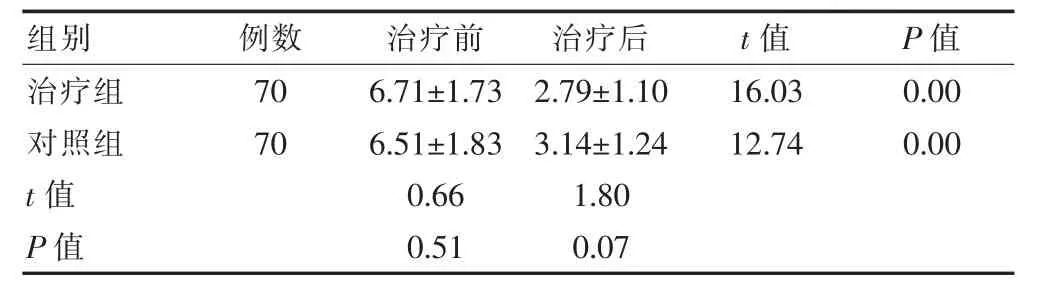

2.2 兩組患者治療前后中醫證候評分的比較

治療前,兩組患者的中醫證候評分比較,差異無統計學意義(P>0.05)。治療后,兩組患者的中醫證候評分均低于治療前,差異有統計學意義(P<0.01);治療后,治療組患者的中醫證候評分與對照組比較,差異無統計學意義(P>0.05)(表2)。

表1 兩組患者治療前后血壓的比較(mmHg,±s)

表1 兩組患者治療前后血壓的比較(mmHg,±s)

組別例數 收縮壓治療前 治療后t值 P值舒張壓治療前 治療后t值 P值治療組對照組t值P值70 70 158.18±7.83 159.44±8.08 0.94 0.35 143.76±9.07 144.04±8.48 0.19 0.85 10.07 11.00 0.00 0.00 98.01±5.06 98.36±4.85 0.43 0.67 90.01±5.29 90.69±6.08 0.71 0.48 9.14 8.25 0.00 0.00

表2 兩組患者治療前后中醫證候評分的比較(分,±s)

表2 兩組患者治療前后中醫證候評分的比較(分,±s)

組別例數 治療前 治療后t值 P值治療組對照組t值P值70 70 6.71±1.73 6.51±1.83 0.66 0.51 2.79±1.10 3.14±1.24 1.80 0.07 16.03 12.74 0.00 0.00

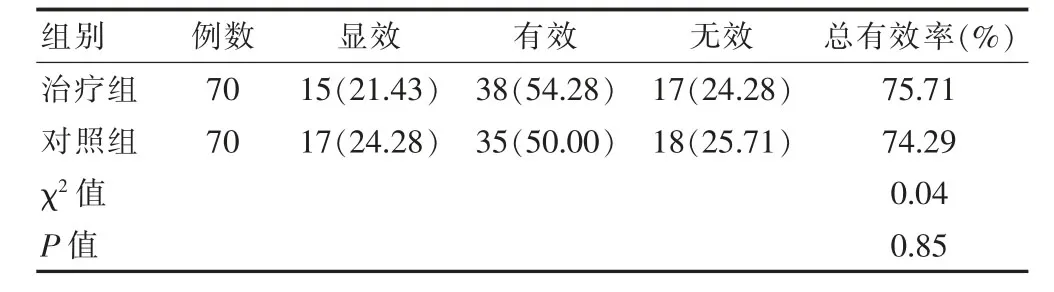

2.3 兩組患者治療總有效率的比較

治療組患者的總有效率為75.71%,對照組患者的總有效率為74.29%,兩組患者的總有效率比較,差異無統計學意義(P>0.05)(表3)。

表3 兩組患者治療總有效率的比較[n(%)]

2.4 兩組患者的不良反應發生情況

治療組患者治療時出現1例頭暈較治療前略有加重,治療后即訴頭暈有明顯緩解,其他均未出現不良反應;對照組患者均未出現不良反應。

3 討論

高血壓是我國居民最常見的慢性疾病之一,患者可伴有心、腦、腎等器官的功能或器質性損害甚至引起心腦血管意外的發生,近年來,人們對心血管病多重危險因素的作用以及心、腦、腎靶器官保護的認識不斷深入,所以控制血壓已經是高血壓患者管理的首要目標。在改善生活方式的基礎上,目前臨床上高血壓病主要采取長期口服降壓藥物進行維持和治療,由于需要長期服藥,患者的依從性往往較差,許多患者難以堅持,故血壓常難以控制在正常范圍,而血壓頻繁波動或血壓長期維持在較高水平,大大增加了心腦血管疾病的發病率,且可以導致動脈硬化等并發癥的發生,長期服用降壓藥物還可產生耐受及肝、腎功能損傷進而影響療效及患者的生活質量。高血壓病在中國傳統醫學無對應的名稱,中醫學對高血壓病的認識歸屬于“眩暈”“頭痛”“肝風”等范疇。中醫理論認為,高血壓病的病因主要有情志失調、飲食失節和內傷虛損等,病位主要在肝腎,病機主要是由于內風、痰、瘀等致病因素引起的肝腎陰陽失調所。傳統中醫非藥物療法治療高血壓是我國的一大特色,有針刺、耳穴貼壓、放血、拔罐等多種治療手段,其中針刺療法具有操作簡便、無明顯不良反應的優勢被廣大患者所接受。

通過研究發現,針刺的降壓作用體現在兩個方面,其一是具有長期緩慢的穩壓降壓作用[6],其二是具有針刺后即刻降壓作用[7]。經大量的臨床及實驗研究表明[8],針刺治療高血壓并具有良好的療效,其機理也是多環節、多水平、多方面的調整作用。針刺治療高血壓的機制與其對神經、內分泌及免疫系統的調節密切相關[9],而針刺改善高血壓靶器官損害主要體現在促進大腦神經功能的恢復、改善心臟結構及功能、改善血管內皮功能、保護腎功能這四個方面[10]。有研究顯示[11-15],針刺的降壓作用機制體現在細胞外基質受體通路中的基因表達、促使小腦組織蛋白表達發生差異性變化、降低腎、延髓左側RVLM 區AngⅡ水平、調節去甲腎上腺素(NE)、多巴胺(DA)、一氧化氮(NO)水平、激活鳥苷酸環化酶等途徑而達到降壓作用。石箏箏等[16]通過研究認為,針對高血壓病的某個證候制訂統一的針刺降壓方案是行之有效的。快針刺法療法治療肝火亢盛型原發性高血壓較常規留針針刺法,具有操作時間短、不占用治療床、隨治隨走、操作便捷、安全速效的優勢。本研究結果顯示,治療后,兩組患者的收縮壓、舒張壓及中醫證候評分均低于治療前,差異有統計學意義(P<0.01);治療后,治療組患者的收縮壓、舒張壓、中醫證候評分與對照組比較,差異無統計學意義(P>0.05)。治療組患者的總有效率為75.71%,對照組患者的總有效率為74.29%,兩組患者的總有效率比較,差異無統計學意義(P>0.05)。提示快刺療法對肝火亢盛型原發性高血壓病患者具有較為明顯的即時降壓作用,這種降壓作用在收縮壓和舒張壓中都有體現,且這種降壓作用同留針針刺法基本相當;快針刺法還有較為明顯的改善高血壓病中醫證候的作用,可以明顯改善患者高血壓眩暈、頭痛等不適癥狀,提高生活質量;同時,快針療法在治療肝火亢盛型原發性高血壓病中安全可靠、無明顯不良反應。

綜上所述,快針刺法可以作為一種可選的即刻降壓方法在臨床上進行應用。