風景區規劃對生態敏感性評價的校核與修正

李佳

摘要:風景區規劃經常借助GIS技術進行生態敏感性分析,以此為基礎明確各區域的生態敏感度,用以指導規劃分區。但理論上的生態敏感性分析結論通常與風景區自身的發展建設訴求之間存在矛盾沖突,不能直接用于地塊建設指導。在規劃實際應用中,如何妥善解決這種矛盾,將理論分析結果與規劃現實進行結合,尋找問題的平衡點與突破口,得出規劃要點具體指導地塊建設,并且從規劃角度對生態敏感性分析結果給出反向評價及建議。

關鍵詞:生態敏感性;規劃分區:GIS技術

通常風景區規劃會借助GIS技術進行生態敏感性分析,以此為基礎明確各區域的生態敏感度,用以指導規劃分區。怛如果將基于自然要素的生態敏感性分析結果直接應用于詳細規劃時經常會發現一個現象:地塊的生態敏感度與其自身發展建設訴求之間存在矛盾沖突,經理論計算得出的生態敏感性分析結論并不能直接指導地塊建設。在實際應用中,當風景區發展建設與生態保育存在矛盾時,應以誰為重,如何取舍?能否通過規劃對生態敏感性評價體系進行反校核,不斷完善既有的理論支撐?現以生態敏感性分析在林慮山風景區詳細規劃的實際應用為例,著重討論這個問題。

1 林慮山風景區發展概況

林慮山風景名勝區位于河南省林州市,地理坐標為東經113°37~114°04,北緯36°02~36°14,是以太行山風景地貌和人工天河紅旗渠為特色的國家級山岳型風景名勝區。

目前,風景區的發展主要面臨著生態資源保護、旅游發展、村莊建設三大核心訴求。

1.1 生態資源保護訴求

風景區山巒層疊、臺壁交錯、植被多樣、水體豐富,聚集了谷峽崖峰溪瀑河湖等眾多山水形態,既有南太行的秀美,又有北太行的險峻,景觀價值極高的同時生態敏感脆弱。

依照《林慮山風景名勝區總體規劃》,風景區規劃總面積133.02km2,其中核心景區面積77.83km2,占比50%以上,生態保護要求高。同時,風景區南部區域位于省級自然保護區范圍內,是我國沙棘存在的最北域,生態資源價值及科學研究價值高。風景區內水系豐富,有林州市備用水源地1處,飲用水水源地保護要求高。

1.2旅游發展訴求

隨著風景區內各大小景區相繼開發,游客量逐年攀升,現狀年游客量可達200萬人次,其中海外年游客量數10萬人。風景區內陸續出現交通擁堵、無處停車、服務設施不夠用、旅游設施等級偏低,不能滿足各類消費者需求等問題,旅游服務設施急待提升。同時,風景區因山形地勢條件優越,擁有亞洲最好的滑翔基地1處。目前,滑翔基地欲擴大產業范圍,意圖發展一系列的山地運動尋求產業鏈條式發展。

1.3村莊建設訴求

風景區內村落眾多,依現狀調查,現有村落涉及5鄉鎮、20余個行政村,共計自然村200余個,戶籍人口4210人。村落主要位于峽谷西側平臺、峽谷東西平臺、峽谷谷底露水河兩岸、風景區東側一千渠沿線分布。

目前風景區內村莊基礎設施建設薄弱,是名副其實的河南省貧困村,一產弱、耕地少,造成年人均一產收入不足1000元。峽谷東西平臺上的村落由于海拔高、耕地少、供水供電缺乏、交通不便,使得現有村落中僅有一些年長的老人居住,年輕人為了生計及子女上學都外出務工或搬遷至谷底生活,大多數的村子變成閑置村。谷底露水河兩岸、一千渠兩岸村落,村民的收入來源主要依托外出務工和旅游服務。隨著風景區內游客的逐年遞增,露水河沿河、一千渠沿岸的農家樂越開越多,一方面確實給村民帶來一定收益,但另一方面無序的違規的擴建新建,大量的污水、垃圾,對風景區的生態環境造成了嚴重的影響。

綜上,風景區內資源保育、旅游發展、村民生活三方之間矛盾沖突明顯,急需編制詳細規劃,合理指導地塊建設,協調各方訴求之間的矛盾。

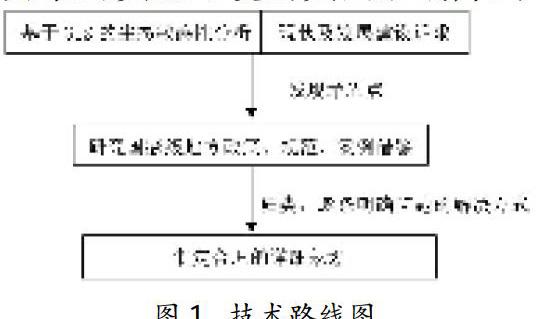

2 技術思路

依托生態敏感性評價,以此為基礎,疊加風景名勝區用地現狀及未來發展需求,發現生態保護與風景區發展之間的具體矛盾。嚴格依照相關規范、管理條例、國家政策,借鑒相關案例經驗,逐條明確各矛盾的解決辦法并進行分類總結,力求尋求保護與發展的平衡點:一方面以生態為重,守住底線,避免不恰當的建設內容破壞風景資源環境,力求對資源環境的負面影響降到最低;另一方面在生態環境許可范圍內,利用相關政策正確引導,合理發展旅游,切實保障地方村民的利益。

3 風景區生態敏感性評價結果

根據林慮山地形地貌特點以及發展情況,選取高程、坡度、坡向、水體、植被現狀等多個自然評價因子,并構建生態敏感性評價體系,得出各級敏感區的分布和范圍,結果如下:

極敏感區:①分布在海拔1500m以上的山體.山體坡度多在50°以上,通常為北向的山林地,集中分布延山脊、大峽谷西部及南部山體區域分布。②南谷洞水庫水源地本體。

敏感區:①山體中部。坡度較大,多在30°左右。植被較為豐富,多為高山草甸。②水源地周邊200m區域。

中敏感區:延山谷、溝壑兩側分布。中敏感區主要為有經濟林、灌草叢、耕地分布的區域,該區域地勢起伏不大、海拔較低.植被類型單一.人類活動相對頻繁。

低敏感區:多為居民點集中分布的區域。主要分布在谷底兩側的平緩地段,坡度平緩、海拔較低、遠離水源地,并且人類活動較為頻繁、植被生物多樣性差、森林景觀價值低。

4 生態敏感性分析與實際開發建設之間的矛盾點

將生態敏感性評價分析的結果與風景區實際的開發利用相對比,會明顯發現一些矛盾點。具體包括以下5點:①谷底及露水河兩岸:水源地周邊生態高敏感區,但實際建設中是村子集中區域,農家樂多,發展旅游力度大,搬遷、疏解難度大。②大峽谷東西臺地:高海拔地區,生態脆弱,敏感性高,有村莊建設,風景資源集中,旅游觀光力度大。③南部四方垴省級自然保護區:生態敏感性高,開發商建設訴求強烈。④整個核心景區:生態保護要求高,開發商建設訴求多,有重大基礎工程建設。⑤其他:受山地地形限制,現狀交通擁堵,路窄,少停車場。但基于生態保護優先的原則,現階段不能隨意增加大面積停車場,不能大面積改變地貌,不能侵占河道。

5 相關規范、政策、指南解讀

5.1風景區相關

《風景名勝區條例》《風景名勝區建設管理規定》《國家級風景名勝區規劃編制審批辦法》等均有明確規定:禁止在風景名勝區內設立各類開發區,禁止在核心景區內建設賓館、招待所、培訓中心、療養院,索道、纜車、鐵路、水庫、高等級公路等重大建設工程項目,大型文化、體育和游樂設施以及其他與核心景區資源、生態和景觀保護無關的項目、設施或者建筑物;在風景名勝區及其外圍保護地帶內,不得建設工礦企業、鐵路、站場、倉庫、醫院等同風景和游覽無關以及破壞景觀、污染環境、妨礙游覽的項目和設施。基于風景區相關規定,林慮山風景區的一些發展建設訴求,如索道、纜車站、滑雪場等,必須嚴格禁止。

5.2《飲用水水源保護區劃分技術規范》HJ338-2018

劃定了水庫水域保護范圍和陸域保護范圍,確定各級保護區及相應管理要求。對水源地及周邊地塊的保護與建設有著明確的指導意義。

基于技術規范,明確了南谷洞水庫水源地及其周圍200m陸域范圍為一級保護區,一級保護區以外水庫周邊山脊線以內及入庫河流上溯不小于3000m的匯水區域為二級保護區。在水源一級保護區應防止水源地附近人類活動對水源的直接污染;水源二級保護區,應足以使所選定的主要污染物在向取水點輸移過程中,衰減到所希望的濃度水平,以保證取水水質達到規定要求。因此保護范圍內僅能開展不污染水域的游覽活動,既有村落需嚴格限定規模,并通過科學技術手段截污減排。

5.3《生態保護紅線的劃定與管理》

針對風景名勝區,生態紅線的劃定是基于生態敏感性評價之上的,原則上紅線內按禁止開發區域的要求進行管理。嚴禁不符合主體功能定位的各類開發活動,嚴禁任意改變用途,確保生態功能不降低、面積不減少、性質不改變。

由于林慮山風景區的生態紅線劃定結果尚未出臺,因此現階段對風景區內地塊的建設指導僅供參考。

5.4《自然保護區的管理要求》

明確了自然保護區的核心區及緩沖區內可開展及禁止開展的活動內容。如在自然保護區的核心區和緩沖區內,不得建設任何生產設施;禁止任何人進入自然保護區的核心區;禁止在自然保護區的緩沖區開展旅游和生產經營活動;禁止在自然保護區內進行砍伐、放牧、狩獵、捕撈、采藥、開墾、燒荒、開礦、采石、挖沙等活動等等。基于管理要求,該區域必須嚴守生態防線,不合理的發展建設必須嚴格禁止。

5.5《中國的易地扶貧搬遷政策》

旨在大力扶持貧困村的異地搬遷,對風景區內原住民搬遷給予搬遷安置資金、土地和戶籍保留、產業扶持、就業醫療、子女人學等幫助。

規劃中可充分利用國家級地方易地扶貧搬遷政策,鼓勵谷內居民外遷,減少風景區內居民點的擴建對生態環境造成的破壞。

6 案例借鑒

雖然各個國家保護地類型不盡相同,但針對生態高敏感區域,大體可遵循“優先保護修復生態,極力減少人為干擾”的原則進行規劃。

美國國家公園對生態保護的要求極其嚴苛,公園內除了建設必要的風景資源保護設施和必要的游覽設施,無其他開發建設項目,絕無度假村、酒店、餐館、旅游城鎮的存在,只允許建造少量的小型的分散的游覽服務設施,建筑外觀原始粗獷隱蔽,與環境相協調。十渡風景名勝區在規劃中為保護喀斯特地貌,重新梳理流域水系,大力鏟除河道和河漫灘及階地上的農田、農家樂,開展全流域的生態治理與植被系統恢復。”西湖風景名勝區為保護景觀及生態資源,分級限制機動交通的進入,控制服務設施的配置,凍結并逐步減少區域內的常住人口及建筑總量。黃山風景區對區內景區實行多輪封閉輪休制度,促進了自然生態恢復,探索出一條山岳型景區生態資源保護新路。西藏唐古拉怒江源風景名勝區,因為地處高海拔地帶,生態敏感性極高,規劃中針對各類地貌地物進行專項保護與修復,同時管理上嚴格控制游人容量,依托現有村落設置游覽服務點,力求將開發建設量控制到最低,以減少對生態環境的破壞。九寨溝采用納入溝內居民利益的股份制經營辦法,不僅保護了原住民的利益,還良好地保護了自然環境。

上述案例均以生態保護為重,分別通過生態恢復治理、環境容量控制、居民搬遷縮減、合理組織交通、減少開發建設、適度游賞活動等方式來平衡保護與利用的關系。

7 林慮山規劃思路討論

7.1思路大綱

依托生態敏感性評價,以此為基礎,疊加風景名勝區用地現狀及未來發展需求,發現生態保護與風景區發展之間的矛盾。查閱相關規范、管理條例、國家政策,借鑒相關案例經驗,劃分等級,逐條明確各矛盾的解決辦法:①對生態敏感性高,且條例里有明確保護要求及禁止建設規定的,以生態保育為根本,嚴守相關規劃要求底線,禁止一切違規動作;②對生態敏感性高,但無明確的條例限制區域,以自然生態保育為先,權衡保護與建設二者的利益關系,找到平衡點,尋求合理的管理方式或解決辦法,盡可能減少對生態環境的影響;③對生態明感性一般的區域,適度發展建設并注意生態補償;④對所有因生態保護、風景區發展建設而搬遷的村民,基于政策的扶持和幫助,以調和二者之間的矛盾。

7.2具體方法

7.2.1南谷洞水庫,水源保護地的生態保護與居民生活之間的矛盾。保護要求高,居民生活點多,生活垃圾排放對環境造成污染。

對策:依照水源地保護要求,分級保護、劃定區域范圍,嚴守生態防線,治污減排,控制村落規模。規劃水庫周邊200m范圍為一級保護區,嚴格防止水源地附近人類活動對水源的直接污染。控制并逐步縮小水庫周邊現有村落規模,嚴禁新建擴建村落;加強基礎設施尤其是給排水設施的建設,生活污水一律排人市政管網。水庫周邊3000m范圍為二級保護區,加強各村落市政設施的建設。

7.2.2谷底露水河兩岸,水域環境保護與旅游接待建設之間的矛盾。水域周邊生態敏感性高,旅游接待集中區域,農家樂遍地開花。

對策:控制村落規模及產業內容,結合景區集中發展幾個旅游村,其余村落仍以村民自住為主要功能,防止農家樂的肆意擴張。利用各種利好政策鼓勵村民外遷,引導村民通過自主經營、出租、合作等模式承擔部分旅游服務功能。沿河進行村莊整體風貌控制,另其與周邊環境相融合。截污減排,加強各村基礎設施建設。7.2.3大峽谷東西臺地,生態高敏感性與風景游覽、居民生活之間的矛盾。多為海拔1500m以上的山體,這些區域人跡罕至,植被豐富且脆弱,對維持生態系統穩定性和其良好生態服務功能等方面都具有重要作用。同時,區域風景優美、資源豐富,是風景游賞的重點區域,未來隨著游客量的攀升,游覽活動的大量開展勢必會對生態環境造成一定的影響。

對策:結合資源設立景區,通過對景區的管理加強生態資源的保護;給予村民扶持政策,逐步縮減、搬遷山上村落,減少生活垃圾的排放;死守核心景區底線,嚴禁索道、賓館、度假村等非法建設,利用搬遷村改建旅游服務點;采用靈活的交通管理方式,避免道路擴建、停車場大面積修建對生態環境造成破壞。

7.2.4南部自然保護區,生態保護與開發商建設之間的矛盾。沙棘保護的核心區+緩沖區,生態敏感性高。有地產開發訴求。

對策:嚴守相關規劃要求底線,禁止一切違規動作。嚴格保護,禁止開發。允許適度開展山地運動,開發與運動休閑相結合的新產品,迎合游客需求。

7.2.5風景區整體,生態環境保護與交通設施建設之間的矛盾。一方面由于山地地形地勢限制,現狀交通擁堵,道路狹窄、停車場不夠用,未來隨著游客量的攀升,交通瓶頸問題將會更加突出;另一方面,基于生態環境的保護,不能增加大面積停車場,不能大面積改變地貌增設道路,不能侵占河道用地拓寬道路。

對策:充分利用現有道路,針對不同區域采用不同的交通管理方式,以解決交通瓶頸問題。

峽谷谷底是現狀車流量最大的區域,建議未來采用封閉式管理,嚴禁社會車輛進入。所有進入谷底的社會車輛一律停在風景區外社會停車場,換乘風景區內部接駁車統一進入景區。谷底根據景區景點的分布設置小型接駁站、換乘點,保證游客的游覽需求。

峽谷東西嶺游客量相對較少,以散客的休閑度假為主,有區別于谷底單獨的出人口。因此針對東西嶺上片區,采用自駕車+風景區接駁車相結合的交通模式,同時加強東西嶺和谷底的接駁聯系。根據交通需求,在不破壞生態環境的前提下,局部拓寬或增設必要道路及小型停車場。

在風景區外圍設置大型停車場、換乘中心,風景區內局部設立索道。通過多種交通模式減緩交通擁堵的壓力。

7.2.6風景區整體,如何確保風景區內村民自覺自愿的撤離景區,騰退土地。①資金支持:享受國家易地扶貧搬遷補助政策,給予資金獎勵。同時,提供搬遷戶過渡期生活補助政策。易地扶貧搬遷建檔立卡貧困戶,按年度各安置新區實際搬遷入住人口發放過渡期生活補助。拆除舊房獎勵政策。易地扶貧搬遷農戶,按照規定搬遷后拆除舊房的,給予拆除舊房資金獎勵。②戶籍和土地政策:遷移后以自愿為原則,戶籍可在原籍也可遷移;允許其保留原居住地的林權、承包地。將集體土地開發賦予集體股權,讓搬遷群眾分享資源開發收益。③后續產業扶持有關政策:提供移民培訓和就業介紹等服務,優先扶持自主創業,確保搬遷移民戶至少有一人實現就業。立足安置區資源優勢,因戶因人施策,發展特色農牧業、勞務經濟。對于貧困搬遷成員,享受國家教育扶持政策和規定的醫療、養老等公共服務。

8 總結與建議

山岳型風景區是以山地生態資源為基底、山水旅游資源為載體的綜合性風景區。隨著近些年旅游人數的激增,旅游者對風景區配套服務要求的不斷提高,山岳型風景區生態資源保護的壓力不斷增大,風景區在生態保育、風景旅游發展、當地村民社會經濟建設三者之間的矛盾沖突越來越鮮明。因此以生態文明建設為根本,嚴守底線、合理取舍、適度發展,保障風景名勝區可持續發展尤為重要。針對山岳型風景區規劃,給出以下綜合性建議:

(1)借助相關技術手段,建立風景區生態敏感性評價體系。分級分類,細化生態敏感區域,科學評估風景區的生態敏感性。

(2)以生態敏感性評價為基礎,對照風景區發展現狀和未來建設訴求,逐一明確各矛盾區域和矛盾核心癥結所在。

(3)逐條比照相關規范條例、管理規定,對矛盾點分門別類,明確哪些區域是要嚴守底線、禁止建設,以生態保育為根本;哪些區域可進行適當妥協退讓,尋求生態與發展建設之間的平衡。最終逐一給出具體解決方向,指導地塊規劃。

(4)山岳型風景區內村民的搬遷,需借助地方政策,將風景區村莊搬遷和貧困村扶持、產業引導二者結合起來,建立利益共享機制,以確保搬遷的順利實施。

(5)如果山岳型風景區交通設施建設上存在切實困難,比如道路難拓寬、停車場可用地少、難新增道路,可在交通組織方式上尋求突破點,結合交通接駁換乘、風景區局部封閉式管理、停車場外遷、增設出人口等方式來側面減緩交通壓力。

總之,堅實的生態基礎、和諧的社會關系、精細化的地塊管理才是山岳型風景區可持續發展的根本保障。