大學生使用運動類APP現狀調查研究

劉 昊 吳慧攀 楊澤旭

太原工業學院體育系, 山西 太原 030008

1 研究目的及意義

1.1 研究目的

在“互聯網 + 體育”的時代背景下,運動類APP(手機應用程序)備受大學生追捧,越來越多的大學生更愿意借助APP在線運動健身。運動類APP給大學生健身帶來全新的體驗,但也存在對運動數據監測的局限性以及其他一些健身誤區。

本研究深入實地調查大學生使用運動類APP健身的現狀,分析大學生對運動類APP的使用現狀、需求特點以及影響使用運動類APP的因素,旨在為大學生健身提供科學的指導。

1.2 研究意義

2017年《中國學生體質監測發展歷程》顯示我國大學生體質依然呈下降趨勢,只是下降速度趨緩。大學生體質已成為體育工作者關注的重點。運動類APP的不斷應用及發展,在豐富大學生業余生活的同時將大學生碎片化的時間利用起來,并且能夠針對性的給使用者提供運動指導。

本研究實地調查大學生使用運動類APP健身實際情況,從多角度分析大學生使用運動類APP健身的現狀,以期為大學生理性和正確使用運動類APP提出科學合理的意見和建議。

2 研究對象及研究方法

本研究以大學生使用運動類APP現狀為研究的對象。本研究以太原工業學院學生為調查對象,對367名大學生使用運動類APP的現狀進行問卷調查。

3 研究方法

通過太原工業學院電子閱覽室、中國知網、萬方數據庫等途徑,以“大學生使用APP健身”為關鍵詞進行查找,查找更多相關文獻資料、期刊,了解和整理相關的研究及方法,為本文提供理論依據。

3.1 問卷調查法

(1)問卷的信度、效度的檢驗

表1 問卷調查重測后的信度檢驗表

為檢測調查問卷的可信度,組織進行了一次30人的重測檢驗,前后兩次發放的時間相隔31天,請第一次參與調查問卷的同學進行了第二次調查,并對兩次結果進行統計,結果表明調查問卷的可信度(α=0.8306)符合此研究的要求。

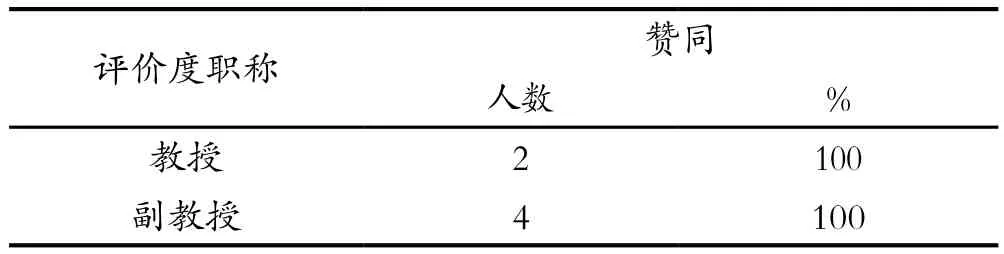

為了問卷設計的有效性,對6名副教授以上職稱的專家進行了調查,問卷調查效度得到專家的認可。

表2 問卷調查效度檢驗表(n=6)

(2)問卷的發放與回收

表3 問卷的發放與回收情況一覽表

問卷調查發放采用當面發放填寫和線上發放兩種,問卷發放412份,有效問卷為367份,有效率為89.08%,其中有45份不符合要求。

3.2 實地訪談法

走訪太原工業學院80名大學生、15名教師、5名專家學者進行實地座談。

3.3 數理統計法

對收集的有效數據運用Excel軟件進行統計和處理,并對其結果進行分析,以獲取真實的數據。

4 研究結果與分析

4.1 太原工業學院學生課外體育鍛煉現狀

表4 太原工業學院學生體育鍛煉頻率調查表(n=367)

每周鍛煉2次以上共計347人,占比94.50%。可見體育鍛煉逐漸成為太原工業學院學生的一種生活方式。訪談中得知太原工業學院學生每學期公共體育課都有800m、1000m的測試,而且占總成績的30%;與此同時,每年的體質測試也是促進大學生體育鍛煉的主要因素;太原工業學院公共體育教研室還鼓勵學生課外體育鍛煉,每學期的體育課堂都會有相對應的獎勵政策;從山西省教育界了解到太原工業學院的體育教學改革始終走在全省的前列。但調查發現仍有少部分同學在日常生活中幾乎不從事體育鍛煉。訪談中了解到,大三、大四階段的大學生已經沒有體育課堂,而且大三、大四學生每年只有一次體質測試。這兩個年級已經沒有過多的體育任務,體育鍛煉成為自發性行為,本身部分學生就不愿意進行體育鍛煉,導致出現少部分同學在日常生活中幾乎不從事體育鍛煉情況。

4.2 太原工業學院學生使用運動類APP現狀

4.2.1 性別調查

表5 運動類APP性別調查表(n=367)

由表5可知,運動類APP在大學生使用群體中男女生比率基本持平,沒有因為性別而產生明顯差異。究其原因,隨著大學生對健康生活的不斷追求和對體育鍛煉的觀念不斷改變,并且大學生在校期間要完成規定的體育任務,再加上男大學生對身材要求的提高和女大學生對身體素質要求的提高,不論男大學生還是女大學生都會對運動類APP有很大的需求。

4.2.2 運動類APP使用種類調查

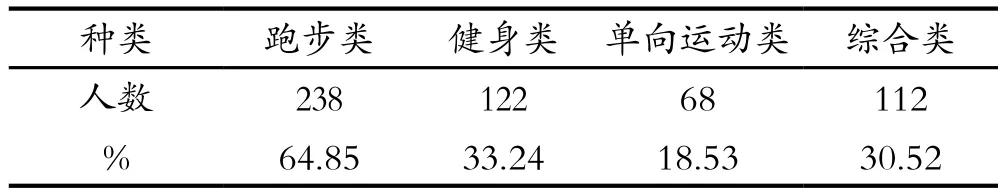

表6 運動類APP安裝種類調查表(n=367)

由表4.6可知,大學生安裝比例最多的是跑步類APP,占比64.85%;其余安裝種類是健身類APP、綜合類APP、單向運動類APP。究其原因,跑步這項運動是最基礎的運動項目,不受場地、器械、人數等條件的影響,使得跑步這項運動最容易被大家所接受和支持。其余占有率相對較高的種類還有健身類和綜合類兩種。隨著大學生越來越注重體型,很多人選擇通過健身來塑造良好的體型,但又不具備專業的健身知識,因此越來越多的人選擇健身類APP。綜合類APP能更好地滿足不同人群的不同需求,所以占比率也相對較高。大學生對運動類APP的需求,不是只局限在單項運動的數據記錄或指導,還有通過體育社交、尋找體育場地、了解運動相關知識等需求。

4.2.3 運動類APP使用數量調查

表7 運動類APP數量調查表(n=412)

如表7數據得出,手機中未安裝運動類APP共計109人,占比26.46%。已安裝運動類APP共計303人,占比73.54%。據調查顯示,正在使用運動類APP人數不足總體一半,但由于使用過,現在不用的人數占比較大,導致手機中安裝了運動類APP人數占到73.5%。這一數據反映出,目前有占比32.48%的學生手機中安裝有運動類APP,但已經不再使用該APP。究其原因,大學生容易接受新事物,但也容易對新事物失去興趣,很多學生缺乏持續鍛煉的恒心和意識,導致不能持續使用運動類APP。被接受的同時,數據也反映出運動類APP被廣泛接受之后,如何使在大學生群體中合理的利用,持續發揮其作用,成為目前運動類APP在大學生中發展的主要問題。

4.3 太原工業學院學生使用運動類APP的動機

4.3.1 了解途徑

表8 運動類APP了解途徑調查表(n=367)

根據表8所示,大學生了解運動類APP的途徑占比最多的是通過朋友介紹。大學生基本都住校,日常交流除家長之外最多的就是舍友和同學,所以最容易達到的信息交流方式還是“人傳人”的朋友介紹方式。其余還有用戶體驗、廣告宣傳、新媒體傳播、其他方式。目前是一個高速發展的信息化時代,信息傳播的途徑多種多樣,當代大學生又是一個愿意接受新鮮事物的群體,因此大學生了解運動類APP途徑多種多樣。

4.3.2 使用原由

表9 大學生使用運動類APP的原由(n=367)

由表9可知,大學生使用運動類APP的原因排在第一位的是朋友推薦,體現出大學生通過好友間的信息分享,對行為產生一定影響。使用原因排在第二位的是自我需求,運動類APP能被大學生所接受,最大的優勢條件是其多樣化的功能,豐富的功能能夠滿足大學生對體育鍛煉的不同需求。也有部分大學生是為了完成學校組織體育鍛煉量打卡、鍛煉良好身材或對自己體育鍛煉進行監督等方面的自我需求而使用運動類APP;使用原因排在第三位的是獲取體育信息,運動類APP最基礎的功能是為體育提供信息和指導,所以大學生使用運動類APP滿足該方面需求。也有部分學生希望通過運動類APP拓展自己的體育方面的社交圈,結交有共同想法的體育愛好者,共同進步。

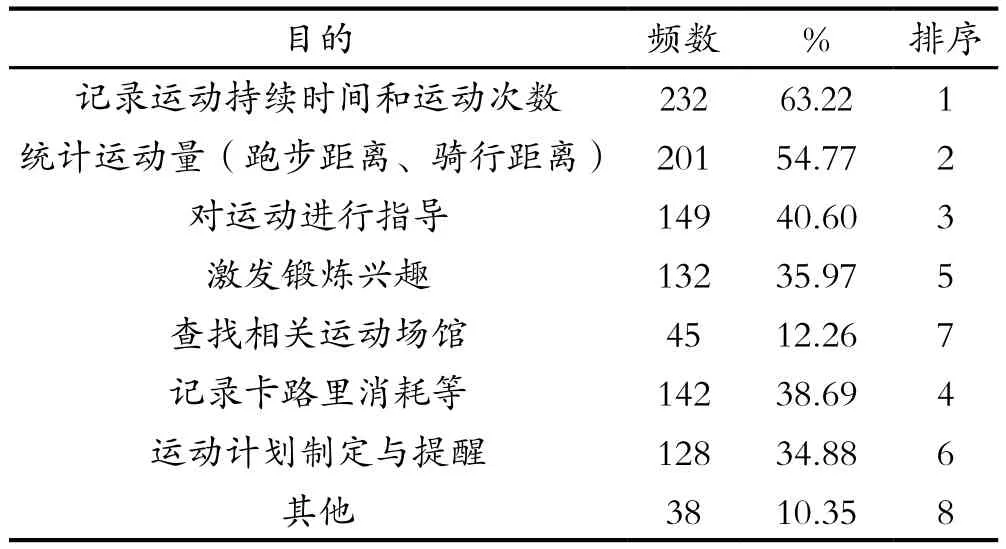

4.3.3 使用目的

通過使用運動類APP達到的目的占比較大的是記錄運動持續時間和運動次數和統計運動量(跑步距離、騎行距離),選擇人數分別為232人、201人,分別占比63.22%、54.77%。這二者的共同點是對運動情況進行記錄,并且通過數據反映出來。目前很多APP都有此項功能,有的APP還會自動將當天運動量與朋友進行排名并顯示出來,對第一名會有特別的獎勵,也有的APP會根據運動步數在其他小程序中給出相對應的反應。

此外,運動類APP對運動的數據詳細記錄并運用科學的方法對運動數據進行數據分析,根據結果給學生提出專業的建議,不但能使學生自己掌握自己的運動量,同時能更加科學合理的進行體育鍛煉。其余還有通過使用運動類APP達到的目的有對運動進行指導、激發鍛煉興趣、查找相關運動場館、記錄卡路里消耗等、運動計劃制定與提醒以及其他目的。其中查找相關運動場館、其他目的占比較少,選擇人數分別是45人、38人,占比12.26%、10.35%。

這幾種功能也與參與體育鍛煉的信息相關,與前兩種目的相似,都能直接或間接給大學生進行體育鍛煉提供幫助。

表10 大學生使用運動類APP的目的(n=367)

4.4 太原工業學院學生使用運動類APP運動負荷調查

4.4.1 使用頻率

表11 運動類APP頻率調查表(n=367)

從以上數據可知,大學生使用運動類APP進行體育鍛煉的頻率相對較高,幾乎不用的只占少部分,偶爾使用運動類APP進行進行體育鍛煉的大學生占一半以上。

由此可以看出大學生使用運動類APP有一定的積極性,但積極性不高。訪談得知,大學生在體育鍛煉方面經常因為自身懈怠而不去鍛煉,運動類APP沒有良好的監督作用,其次有操作面復雜、運動指導不完善等功能不足。

4.4.2 使用時長

表12 運動類APP時長調查表(n=367)

每次大學生使用運動類APP進行體育鍛煉的時長基本在1 h以內,只有少部分鍛煉時間在1h以上。調查得知每次鍛煉0.5h到1h的大學生基本能達到每天鍛煉1h的基本要求,而且這部分的學生非常自律,體育成績也不錯。

訪談中了解到學生日常生活中除學校課程外,考取相關證件、考研、兼職等都會占用業余時間,而運動類APP利用碎片化時間指導大學生的體育鍛煉方式不斷得到許多大學生的親睞。

4.5 太原工業學院學生使用運動類APP后成果分享途徑

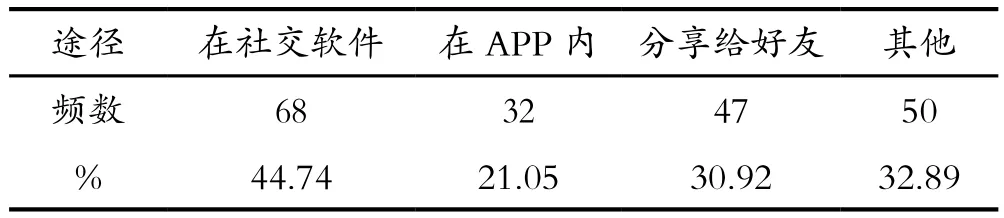

大學生分享運動成果最多的是在社交軟件(例如微信、微博等)中,共計68人,占比44.74%。通過分享給好友和其他途徑分享運動成果,選擇人數分別是47和50人,分別占比30.92%和32.89%。

幾種途徑中在APP內分享運動成果最少,共計32人,占比21.05%。根據數據可得,大學生會通過多種途徑分享運動成果,并且更多的是通過社交軟件。說明分享運動成果的目的除了分享之外,還有一部分原因是為了社交。

通過分享運動成果找到交流話題或者找到與自己有共同愛好的朋友,因此也可以說分享運動有助于促進社交。其中占比最少的是在運動類APP內進行分享,也說明運動類APP在成果分享方面不完善,不能滿足用戶對運動成果分享的需求。

表13 大學生分享運動成果的途徑(n=152)

4.6 太原工業學院學生使用運動類APP存在的問題

4.6.1 監督作用不完善

運動類APP在使用中存在著諸多問題,其中最主要的問題是監督作用差,調查中44.41%的學生認為運動類APP存在監督作用差的問題。

大學生在體育鍛煉方面有一個很重要的問題就是不能持之以恒的進行體育鍛煉,經常因為自身懈怠而不去鍛煉,目前只能通過學生主動使用運動類APP為主,基本上沒有良好的監督作用。

4.6.2 運動技術指導不專業

大學生進行體育鍛煉時,不具備專業的體育知識,開始越來越多的學生選擇運動類APP進行體育指導。需要運動類APP做到詳細的劃分和正確的鍛煉方式,才能滿足大學生群體的不同需求,但調查顯示,29.16%的學生認為運動技術指導不完善,運動類APP的對鍛煉等級和強度劃分仍不能滿足實際情況,出現運動技術指導不完善的問題。

4.6.3 運動監測不準確

由于個體差異導致的身體條件不同和大學生對體育鍛煉的完成度不同,需要運動類APP做到持續對用戶當前階段身體素質、鍛煉完成度等方面的監測才能對大學生鍛煉情況有清楚了解。

據調查顯示,有34.06%的學生認為運動類APP指導與個人實際情況不符,表明現階段運動類APP的對監測手段薄弱,不能準確了解學生實際情況,因此出現與個人實際情況不符的問題。

4.6.4 數據記錄不精確

大學生使用運動類APP其中很重要的原因是希望運動類APP對數據詳細記錄之后,以科學的角度對運動數據進行數據分析,并給學生提出專業的建議。這樣學生不但能掌握自己的運動量,同時能更加科學合理的進行體育鍛煉。

學者王喜平表示運動類APP在實際實施過程中,會出現GPS定位不準確、數據延遲性等問題[1]。因此在運動類APP會出現儀器測試數據與實際不符的問題,導致學生不能準確的得到數據,產生誤導。

5 結論

(1)隨著大學生健身意識的不斷提高和國家對大學生體質的監控,大學生進行體育鍛煉的頻率不斷提高,逐漸成為當代大學生的一種生活方式。

(2)運動類APP問世之后,運動類APP能基本滿足大學生運動等需求,快速的占領大學生市場且占有率很高,持續使用率卻不及占有率的一半。用戶中男女差距不明顯,且大學生安裝最多的是與跑步這一基礎運動相關的APP,健身類APP和綜合類APP也較受大學生歡迎;安裝運動類APP的個數大多為1個。

(3)大學生使用運動類APP多是由朋友推薦的,還有廣告宣傳、新媒體(微博、微信等)、用戶體驗等途徑。大學生使用運動類APP基本是為了滿足記錄運動持續時間和運動次數、統計運動量、對運動進行指導、運動計劃制定與提醒、記錄卡路里消耗以及激發鍛煉興趣等目的。

(4)運動類APP的運動負荷中,使用頻率基本上是偶 爾使用的情況占多數,且大學生每次使用運動類APP進行體育鍛煉的時長基本在0.5小時和0.5小時至1小時這兩個時間段。

(5)大學生通過多種途徑分享運動成果,更多的是通過社交軟件分享運動話題或尋找到與自己有共同愛好的朋友。在眾多分享方式中運動類APP分享最少,不能滿足用戶對運動成果分享的需求。

(6)運動類APP中存在監督作用差、運動技術指導不完善、與個人實際情況不符、數據記錄不準確等問題,其中的一些問題出現在大學生的常用功能中,這些問題導致運動類APP專業服務不能滿足大學生的不同需求。